- •А.Н. Шаповалов Металлургия стали курс лекций

- •1 Основные понятия и определения

- •1.1 Основные этапы развития сталеплавильного производства

- •1.2 Классификация сталей

- •1.3 Сталеплавильные шлаки

- •1. Основность шлака

- •Общие принципы установления оптимального шлакового режима плавки

- •2 Основные реакции сталеплавильных процессов

- •2.1 Окисление углерода

- •Основы синхронизации процессов обезуглероживания и нагрева металла

- •2.2 Окисление и восстановление кремния

- •Обеспечение заданного содержания кремния в готовой стали

- •2.3 Окисление и восстановление марганца

- •2.4 Окисление и восстановление фосфора

- •2.5 Удаление серы (десульфурация металла)

- •3 Конвертерное производство стали

- •3.1 История конвертерного производства стали

- •3.2 Устройство кислородного конвертера с верхней продувкой

- •3.3 Шихтовые материалы и требования к ним

- •3.4 Технология кислородно-конвертерной плавки

- •3.5 Дутьевой режим плавки

- •3.6 Поведение составляющих чугуна при продувке

- •3.7 Шлакообразование и требования к шлаку

- •3.8 Поведение железа и выход годного металла

- •3.9 Материальный и тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки

- •3.10 Переработка лома в конвертерах

- •3.11 Конвертерные процессы с донной продувкой кислородом

- •Устройство конвертера

- •Технология плавки – отличительные особенности

- •3.12 Сравнение процессов с верхней и донной продувкой кислородом

- •3.13 Конвертерные процессы с комбинированной продувкой

- •4 Выплавка стали в подовых сталеплавильных агрегатах

- •4.1 Принцип работы мартеновской печи

- •4.2 Устройство мартеновской печи

- •4.3 Конструкция отдельных элементов мартеновской печи

- •4.4 Основные особенности и разновидности мартеновского процесса

- •4.5 Основные периоды мартеновской плавки и их значение

- •4.6 Тепловая работа и отопление мартеновских печей

- •4.7 Шлакообразование и шлаковый режим мартеновской плавки

- •4.8 Особенности мартеновского процесса при высоком содержании чугуна в шихте

- •4.9 Показатели и перспективы мартеновского производства стали

- •4.10 Сущность работы двухванных сталеплавильных агрегатов

- •4.11 Технология плавки в двухванных сталеплавильных агрегатах

- •4.12 Перспективы применения двухванных печей

- •5 Внепечная обработка стали

- •5.1 Раскисление и легирование стали в ковше

- •5.2 Обработка металла вакуумом

- •5.3 Продувка металла инертными газами в ковш

- •5.4 Внеагрегатная десульфурация

- •6 Основы теории кристаллизации

- •6.1 Процессы при выпуске и выдержке металла в ковше

- •6.2 Способы разливки стали

- •6.3 Сущность процесса кристаллизации

- •7 Разливка стали в изложницы

- •7.1 Оборудование для разливки стали

- •7.2 Подготовка оборудования к разливке

- •7.3 Строение стальных слитков

- •7.4 Химическая неоднородность слитков

- •7.5 Температура и скорость разливки

- •7.6 Технология разливки стали в изложницы

- •7.6.1 Особенности разливки спокойной стали

- •7.6.2 Особенности разливки кипящей стали

- •7.6.3 Технология разливки полуспокойной стали

- •7.7 Дефекты стальных слитков

- •8 Непрерывная разливка стали

- •8.1 Сущность непрерывной разливки

- •8.2 Классификация мнлз

- •8.3 Основные узлы мнлз

- •8.4 Технология непрерывной разливки

- •8.5 Качество непрерывнолитого слитка

- •8.6 Литейно-прокатные комплексы

- •Рекомендуемая литература

7.4 Химическая неоднородность слитков

Жидкая сталь представляет собой однородный раствор углерода, кремния, марганца, фосфора, серы, кислорода и газов в жидком железе, но содержание этих примесей в различных точках стального слитка неодинаково. Химическая неоднородность, или ликвация, возникает при затвердевании слитка.

Причиной возникновения ликвации является то, что растворимость ряда примесей в твердом железе ниже, чем в жидком. Вследствие этого растущие при затвердевании оси кристаллов содержат меньшее количество примесей, чем исходная сталь (процесс «избирательной кристаллизации»), а остающийся жидкий металл обогащается примесями.

Склонность к ликвации различных элементов, содержащихся в стали, неодинакова. Степень ликвации обычно характеризуют следующим выражением:

![]()

где С — максимальное, минимальное и среднее содержание элемента в той или иной части слитка.

Различают ликвацию двух видов: дендритную и зональную.

Дендритная ликвация — это неоднородность стали в пределах одного кристалла (дендрита): содержание примеси в осях дендритов ниже, чем в межосных объемах. Наибольшей склонностью к дендритной ликвации обладают сера, фосфор и углерод. В меньшей степени: кремний, марганец, вольфрам, хром, молибден и ряд других элементов. Величина дендритной ликвации, т. е. различие между содержанием отдельных элементов в осях и межосных пространствах дендритов достигает существенных значений, например для 3-т слитка, %: сера около 200, фосфор 150, углерод 60, кремния 20, марганца 15.

Отрицательное влияние дендритной ликвации проявляется в том, что она вызывает появление в готовой стали полосчатой структуры, которая вызывает анизотропию механических свойств металла в продольном и поперечном относительно оси прокатки направлениях.

Зональная ликвация — это неоднородность состава стали в различных частях слитка. Она достигает больших значений, чем дендритная ликвация и представляет существенно большую опасность. К образованию зональной ликвации склонны сера, фосфор, углерод и кислород. Зональной же ликвации марганца, кремния, хрома, никеля, вольфрама, ванадия и титана практически не наблюдается.

Зональная ликвация вызывает неоднородность свойств в различных частях стальных изделий и может вызывать отбраковку металла вследствие отклонения состава металла от заданного.

В возникновении зональной неоднородности наряду с избиратель ной кристаллизацией важную роль играют процессы, приводящие к перемещению ликвирующих элементов из одной части слитка в другую. Такими процессами являются: диффузия примесей из двухфазной области в объем оставшегося жидкого металла; конвективные потоки металла в изложнице, приводящие к выносу ликватов в верхнюю и среднюю части слитка; всплывание объемов загрязненного примесями металла вследствие того, что их плотность меньше плотности остального металла. По этим причинам верхняя и осевая части слитка, кристаллизующиеся в последнюю очередь, обычно обогащаются примесями.

Проявление зональной ликвации зависит кроме всего прочего от степени раскисленности металла.

Зональная ликвация в слитке спокойной стали. В наружной корковой зоне слитка ликвация отсутствует и состав металла здесь не отличается от состава жидкой стали, поскольку из-за быстрой кристаллизации поверхностных слоев слитка ликвационные процессы здесь не успевают развиться.

В остальном объеме слитка ликвация серы, фосфора и углерода подчиняется следующей закономерности: в верхней части слитка содержание элементов возрастает в направлении к оси; в средней по высоте части слитка ликвация незначительна; в нижней части наблюдается обратная ликвация — содержание серы, фосфора и углерода убывает в направлении к оси слитка. Отрицательную ликвацию в нижней части слитка объясняют всплыванием и перемещением примесей в верхнюю часть слитка.

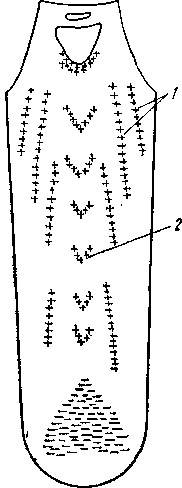

Наряду с отмеченной общей закономерностью распределения ликвирующих примесей в слитке спокойной стали наблюдаются специфические виды ликвации: V-образная ликвация под усадочной раковиной и скопление примесей в виде нитей или полос — Λ - образная ликвация или «зона усов» (см. рисунок 24).

Образование V-образной ликвации объясняют опусканием в усадочные пустоты осевой части слитка загрязненного примесями металла из прибыли. В процессе кристаллизации последние объемы металла, находящегося в двухфазном состоянии, опускаются вследствие усадки по осевой части слитка. При перемещении увлекается и загрязненная ликватами жидкость из примыкающей двухфазной области, которая заполняет возникающие при усадке разрывы, располагаясь в форме воронки. Повышенная вязкость металла в конце кристаллизации слитка и наличие мостов препятствуют всплыванию ликватов, и в этой зоне сохраняется повышенное содержание серы, фосфора и углерода.

П ричина

образования Λ-образной ликвации

окончательно не выяснена. Одни металлурги

считают «усы» следами выделявшихся при

кристаллизации пузырьков водорода,

которые увлекали за собой примеси;

другие видят причину образования

«усов» в опускании загрязненного

примесями металла в усадочные полости

низа слитка по узким каналам между осями

дендритов.

ричина

образования Λ-образной ликвации

окончательно не выяснена. Одни металлурги

считают «усы» следами выделявшихся при

кристаллизации пузырьков водорода,

которые увлекали за собой примеси;

другие видят причину образования

«усов» в опускании загрязненного

примесями металла в усадочные полости

низа слитка по узким каналам между осями

дендритов.

Н

1

—

Λ

-образная ликвация;

2

— V-образная

ликвация;

плюс — зоны

положительной ликвации;

минус

– зона отрицательной

ликвации

Рисунок 24 – Схема

ликвации в слитке спокойной стали

полуспокойной стали при различной

степени ее раскисленности:

а — недораскисленная;

б, в — нормально

раскисленная;

г

— перераскисленная

Развитие зональной ликвации зависит от ряда факторов. Зональная ликвация развивается тем сильнее, чем больше масса и поперечное сечение слитка и чем больше длительность его затвердевания. В связи с этим высококачественные и легированные стали, используемые для изготовления деталей ответственного назначения разливают в слитки небольшой массы (<6,5 т).

Все мероприятия, направленные на борьбу с развитием усадочных дефектов, будут способствовать также и уменьшению V-образной ликвации. В свою очередь факторы, вызывающие повышение скорости охлаждения и кристаллизации слитка, будут уменьшать развитие Λ-образной ликвации.

Зональная ликвация в слитке кипящей стали. В механически закупоренном слитке наружный слой здоровой корки вследствие очень быстрого затвердевания по составу не отличается от жидкой стали. В остальном объеме до вторичных пузырей наблюдается отрицательная ликвация серы, фосфора и углерода. Это объясняется тем, что при активном кипении ликваты выносятся в верхнюю часть слитка.

Центральная часть слитка (внутри вторичных пузырей), затвердевающая после закупоривания, загрязнена ликватами. При этом содержание серы, фосфора и углерода возрастает в направлении от поверхности к оси и от низа к верху слитка. Максимальное скопление примесей — «ликвационный центр» — находится в середине верхней части слитка на расстоянии 10—20 % высоты от его верха.

Зональная ликвация в слитках кипящей стали в связи с интенсивной циркуляцией металла выражена значительно сильнее, чем в слитках спокойной стали. В центре скопления примесей крупных механически закупоренных слитков степень ликвации серы может достигать 800 %, фосфора 500 %, углерода 300 %. В связи с этим при производстве качественных кипящих сталей для удаления скопления вредных примесей головную обрезь приходится увеличивать до 10— 13 % от массы слитка (вместо 5—9 % для рядовой стали).

В связи с сильным развитием ликвации при механическом закупоривании его активно заменяют химическим. В этом случае зональная неоднородность выражена значительно слабее из-за раннего прекращения кипения, поскольку химическое закупоривание производят через 1—1,5 мин поле окончания наполнения изложницы, а механическое — через 7—15 мин.

В химически закупоренном слитке быстро затвердевающая корковая зона и зона слабо развитых сотовых пузырей не имеют заметной ликвации. В остальном объеме слитка отмечается слабо заметное повышение содержания примесей в направлении от низа к верху и от поверхности к оси слитка. На оси слитка па расстоянии 25—35 % высоты от верха сходится ликвационный центр — локальное скопление примесей.

В слитке полуспокойной стали характер ликвации примерно такой же, как в химически закупоренном слитке кипящей стали.