- •А.Н. Шаповалов Металлургия стали курс лекций

- •1 Основные понятия и определения

- •1.1 Основные этапы развития сталеплавильного производства

- •1.2 Классификация сталей

- •1.3 Сталеплавильные шлаки

- •1. Основность шлака

- •Общие принципы установления оптимального шлакового режима плавки

- •2 Основные реакции сталеплавильных процессов

- •2.1 Окисление углерода

- •Основы синхронизации процессов обезуглероживания и нагрева металла

- •2.2 Окисление и восстановление кремния

- •Обеспечение заданного содержания кремния в готовой стали

- •2.3 Окисление и восстановление марганца

- •2.4 Окисление и восстановление фосфора

- •2.5 Удаление серы (десульфурация металла)

- •3 Конвертерное производство стали

- •3.1 История конвертерного производства стали

- •3.2 Устройство кислородного конвертера с верхней продувкой

- •3.3 Шихтовые материалы и требования к ним

- •3.4 Технология кислородно-конвертерной плавки

- •3.5 Дутьевой режим плавки

- •3.6 Поведение составляющих чугуна при продувке

- •3.7 Шлакообразование и требования к шлаку

- •3.8 Поведение железа и выход годного металла

- •3.9 Материальный и тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки

- •3.10 Переработка лома в конвертерах

- •3.11 Конвертерные процессы с донной продувкой кислородом

- •Устройство конвертера

- •Технология плавки – отличительные особенности

- •3.12 Сравнение процессов с верхней и донной продувкой кислородом

- •3.13 Конвертерные процессы с комбинированной продувкой

- •4 Выплавка стали в подовых сталеплавильных агрегатах

- •4.1 Принцип работы мартеновской печи

- •4.2 Устройство мартеновской печи

- •4.3 Конструкция отдельных элементов мартеновской печи

- •4.4 Основные особенности и разновидности мартеновского процесса

- •4.5 Основные периоды мартеновской плавки и их значение

- •4.6 Тепловая работа и отопление мартеновских печей

- •4.7 Шлакообразование и шлаковый режим мартеновской плавки

- •4.8 Особенности мартеновского процесса при высоком содержании чугуна в шихте

- •4.9 Показатели и перспективы мартеновского производства стали

- •4.10 Сущность работы двухванных сталеплавильных агрегатов

- •4.11 Технология плавки в двухванных сталеплавильных агрегатах

- •4.12 Перспективы применения двухванных печей

- •5 Внепечная обработка стали

- •5.1 Раскисление и легирование стали в ковше

- •5.2 Обработка металла вакуумом

- •5.3 Продувка металла инертными газами в ковш

- •5.4 Внеагрегатная десульфурация

- •6 Основы теории кристаллизации

- •6.1 Процессы при выпуске и выдержке металла в ковше

- •6.2 Способы разливки стали

- •6.3 Сущность процесса кристаллизации

- •7 Разливка стали в изложницы

- •7.1 Оборудование для разливки стали

- •7.2 Подготовка оборудования к разливке

- •7.3 Строение стальных слитков

- •7.4 Химическая неоднородность слитков

- •7.5 Температура и скорость разливки

- •7.6 Технология разливки стали в изложницы

- •7.6.1 Особенности разливки спокойной стали

- •7.6.2 Особенности разливки кипящей стали

- •7.6.3 Технология разливки полуспокойной стали

- •7.7 Дефекты стальных слитков

- •8 Непрерывная разливка стали

- •8.1 Сущность непрерывной разливки

- •8.2 Классификация мнлз

- •8.3 Основные узлы мнлз

- •8.4 Технология непрерывной разливки

- •8.5 Качество непрерывнолитого слитка

- •8.6 Литейно-прокатные комплексы

- •Рекомендуемая литература

6.2 Способы разливки стали

Применяют два основных способа разливки стали: разливку в изложницы и непрерывную разливку. Разливку в изложницы подразделяют на разливку сверху и сифоном.

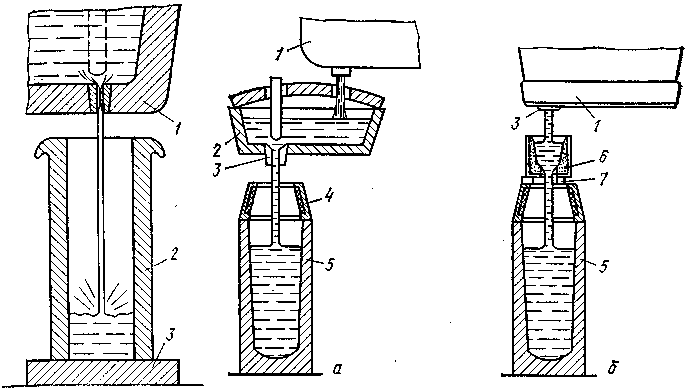

При разливке сверху (см. рисунок 12) сталь непосредственно из ковша 1 поступает в изложницы 2, устанавливаемые на чугунных плитах — поддонах 3.

Рисунок 12 - Схема разливки стали сверху, через промежуточный ковш (а) и промежуточную воронку (б) (обозначения в тексте)

После заполнения каждой изложницы стопор или шиберный затвор ковша закрывают, ковш транспортируют к следующей изложнице и повторяют цикл разливки.

Иногда при разливке сверху применяют двухстопорные ковши; это позволяет одновременно заполнять две изложницы и сократить длительность разливки. С целью уменьшения напора струи и разбрызгивания металла на стенки изложниц разливку сверху иногда ведут через промежуточные ковши (рисунок 12, а) или через промежуточные воронки (рисунок 12, б).

П ри

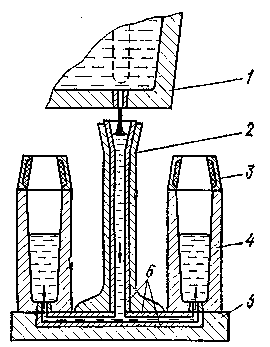

сифонной разливке (см. рисунок 13),

основанной на принципе сообщающихся

сосудов, сталью одновременно заполняют

несколько (от двух до шестидесяти)

изложниц. Жидкая сталь из ковша (1)

поступает в установленный на поддоне

(5) футерованный изнутри центровой

литник (2), а из него по футерованным

каналам поддона (6) в изложницы (4) снизу.

Центровой литник и изложницы устанавливают

на массивной чугунной плите — поддоне,

имеющей канавки, в которые укладывают

пустотелый сифонный кирпич (трубки или

проводки).

ри

сифонной разливке (см. рисунок 13),

основанной на принципе сообщающихся

сосудов, сталью одновременно заполняют

несколько (от двух до шестидесяти)

изложниц. Жидкая сталь из ковша (1)

поступает в установленный на поддоне

(5) футерованный изнутри центровой

литник (2), а из него по футерованным

каналам поддона (6) в изложницы (4) снизу.

Центровой литник и изложницы устанавливают

на массивной чугунной плите — поддоне,

имеющей канавки, в которые укладывают

пустотелый сифонный кирпич (трубки или

проводки).

Т

Рисунок 13 – Схема

сифонной разливки (обозначения в тексте)

Оба способа разливки обладают рядом преимуществ и недостатков. Сифонная разливка имеет следующие преимущества перед разливкой сверху:

одновременная отливка нескольких слитков сокращает длительность разливки плавки и позволяет разливать в мелкие слитки плавки большой массы;

удобно применять защиту зеркала металла в изложнице шлаковыми смесями или жидким шлаком;

поверхность слитка получается чистой, так как металл в изложницах поднимается без разбрызгивания;

повышается стойкость футеровки ковша и улучшаются условия работы стопора и шиберного затвора вследствие меньшей длительности разливки и уменьшения числа открываний/закрываний;

есть возможность следить за поведением металла в изложнице и регулировать скорость разливки.

Недостатки сифонной разливки:

сложность и повышенная стоимость разливки из-за расхода сифонного кирпича, установки дополнительного оборудования и затрат труда на сборку поддонов и центровых;

дополнительные потери металла в виде литников (0,7—2,5 % от массы разливаемой стали) и возможность потерь при прорывах металла через сифонные кирпичи;

необходимость нагрева металла в печи до более высокой температуры, чем при разливке сверху, так как он дополнительно охлаждается в каналах сифонного кирпича;

опасность загрязнения стали неметаллическими включениями из-за размывания сифонного кирпича.

Преимуществами разливки сверху являются:

более простая подготовка оборудования к разливке и меньшая стоимость разливки;

меньше опасность загрязнения стали неметаллическими включениями;

отсутствие расхода металла на литники;

температура металла перед разливкой может быть ниже, чем при сифонной разливке.

Вместе с тем, разливке сверху присущи следующие недостатки:

образование плен на поверхности нижней части слитков из-за разбрызгивания металла при ударе струи о дно изложницы. Застывшие на стенках изложницы и окисленные с поверхности брызги металла не растворяются в поднимающейся жидкой стали, образуя дефект поверхности — плены, которые не свариваются с металлом при прокатке;

большая длительность разливки;

из-за большой длительности разливки снижается стойкость футеровки ковша и в связи с большим числом открываний и закрываний ухудшаются условия работы стопора или шиберного затвора.

Оба способа разливки широко применяют. Благодаря простоте и отсутствию потерь металла с литниками часто предпочитают разливку сверху. Несмотря на необходимость дополнительной зачистки поверхности проката, разливка сверху для рядовых марок является более экономичной, чем разливка сифоном. В то же время высококачественные в легированные стали, когда стремятся уменьшить потери дорогостоящего металла на зачистку и получить чистую поверхность слитка, разливают главным образом сифоном. Сифонной разливкой, как правило, получают также слитки массой менее 2,5 т.