- •22. Обратная функция. Производная обратной функции.

- •23. Сложная функция и ее дифференцирования.

- •24. Производная степенной функции с любым показателем.

- •25. Производные высших порядков.

- •26. Производная n-го порядка произведения двух функций.

- •27. Дифференциалы высших порядков.

- •28. Параметрическое задание функции.

- •29. Теорема Лагранжа. Формула конечных приращений

- •30. Раскрытие неопределенности вида ( ). Теорема Лопиталя

- •31.Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

- •32. Формула Макларена с остаточным членом в форме Лангража.

- •34. Понятие монотонности функции. Признак монотонности функции.

- •35. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума

- •36. Направление выпуклости графика функции

- •37.Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условие точки перегиба.

- •38. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции.

34. Понятие монотонности функции. Признак монотонности функции.

Определение

1:

Функции

![]() называется

возрастающей

[убывающей]

на множестве

называется

возрастающей

[убывающей]

на множестве

![]() ,

если для любых значений аргумента

,

если для любых значений аргумента

![]() из

из

![]() выполняется

условие

выполняется

условие

![]()

![]() .

.

Определение 2: Промежутки области определения, на которых функция возрастает или убывает, называются промежутками монотонности функции.

Определение

3:

Функция

называется

возрастающей

[убывающей],

если для любых значений аргумента

из

![]() выполняется

условие

.

выполняется

условие

.

Определение 4: Возрастающие и убывающие функции называются монотонными.

Теорема.

Если функция f(x) дифференцируема на

интервале (а, b)

и f’(x) на (а, b),

то функция f(x) не убывает (не возрастает)

на (а, b).

на (а, b),

то функция f(x) не убывает (не возрастает)

на (а, b).

Доказательство.

Для определенности рассмотрим

случайf’(x) .

Пусть х1

и х2—две

произвольные точки из (а, b)

и x1<x2;

тогда на отрезке [ x1,

x2]

выполняются все условия теоремы Лагранжа,

согласно которой имеем

.

Пусть х1

и х2—две

произвольные точки из (а, b)

и x1<x2;

тогда на отрезке [ x1,

x2]

выполняются все условия теоремы Лагранжа,

согласно которой имеем

f(x2)-f(x1)=f

’(c)(x2-x1),

c .

.

Согласно

условию f

‘(c)

,

>0,

поэтому f(x2)-f(x1)

или

f(x2)

>0,

поэтому f(x2)-f(x1)

или

f(x2) f(x1),

т. е. функция f(x) не убывает на (a, b).

f(x1),

т. е. функция f(x) не убывает на (a, b).

Доказательство

для случая f’(x) аналогичное.

аналогичное.

Замечание. Точно так же можно доказать, что если f’(x)>0(<0) на (a, b), то f(x)возрастает (убывает) на (а, b)

35. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума

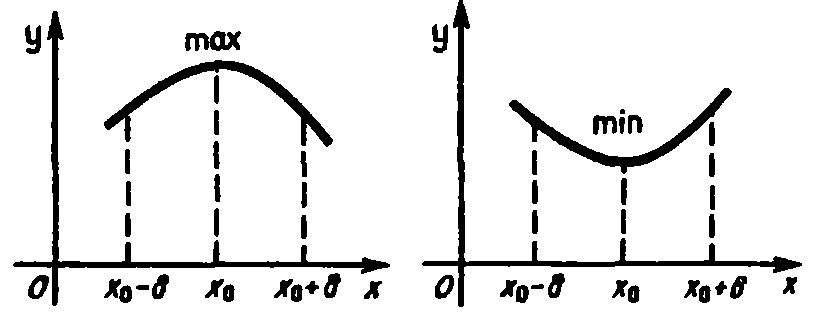

Определение. Точка х0 называется точкой строго локального максимума (минимума) функции f(х), еcли для всех х из некоторой -окрестности точки х0 выполняется неравенство f(x)<f(x0) (f(x)>f(x0)) при x x0 (рис. 1).

рис. 1

Локальный максимум (max) и локальный минимум (min) объединяются общим названием локальный экстремум.

Из определения следует, что понятие экстремума носит локальный характер в том смысле, что в случае экстремума неравенство f(x)<f(x0) (f(x)>f(x0)) не обязано выполняться для всех значении х в области определения функции, а должно выполняться лишь в некоторой окрестности точки x0. Очевидно, функция может иметь несколько локальных максимумов и несколько локальных минимумов, причем может так случиться, что иной локальный максимум окажется меньше какого-то локального минимума.

Теорема 1 (необходимое условие локального экстремума). Если функция f(x) имеет в точке х0 локальный экстремум и дифференцируема в этой точке, то f'(x0) = 0.

Доказательство. Так как в точке х0 функция f(x) имеет локальный экстремум, то существует такой интервал (х0 — , х0 + ), в котором значение f(x0) является наибольшим (наименьшим) среди всех других значений этой функции. Тогда, по теореме Ферма, производная функции в точке х0 равна нулю, т. е. f'(x0) = 0.

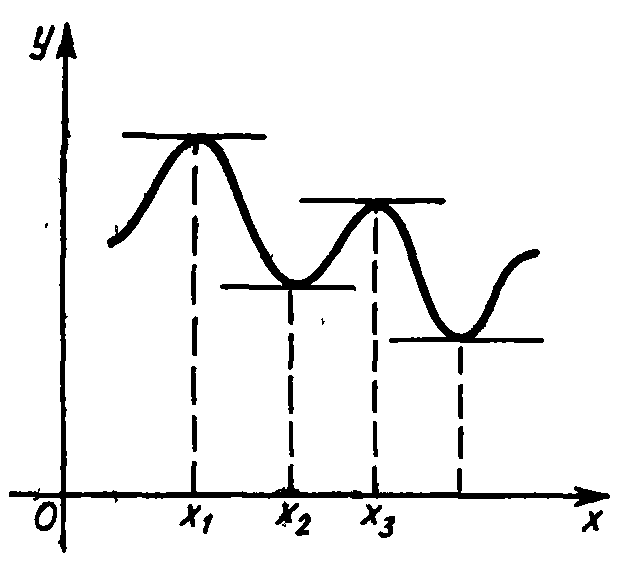

Теорема 1 имеет следующий геометрический смысл. Если х1, х2, и х3 — точки локального экстремума и в соответствующих точках графика существуют касательные, то эти касательные параллельны оси Ох (рис.2).

рис.2

Иногда такие точки называют стационарными; мы будем называть их точками возможного экстремума. Если точка х0 — точка возможного экстремума, т. е. f'(х0) = 0, то она может и не быть точкой локального максимума (минимума). Например, если f(x) = x3, то f'(х) = Зх2 = 0 при x = 0, но тем не менее в точке х=0 нет локального экстремума (рис 2). Поэтому мы их и назвали точками возможного экстремума, а условие f'(x0)=0 является лишь необходимым.

[если на экзамене в этом вопросе будет дополнительно «Достаточное условие экстремума» то пишем это: Установим достаточное условие существования локальнoго экстремума.

Теорема

2 (достаточное условие локального

экстремума). Пусть функция f(x) дифференцируема

в некоторой -окрестности точки х0.

Тогда, если f ’(x)>0 (f'(x)<0) для всех х из

(х0 -

,

х0),

а f'(x)<

0 (f’

(x)

> 0) для

всех х из (х0,

х0

+

),

то в точке х0

функция f(x) имеет локальный максимум

(минимум), если же f ‘(x) во всей

окрестности точки х0

имеет один и тот же знак, то в точке х0

локального экстремума нет.

окрестности точки х0

имеет один и тот же знак, то в точке х0

локального экстремума нет.

Другими словами, если f'(x) при переходе через точку х0 меняет знак с + на —, то х0 — точка локального максимума, если f' (х) в точке x0 меняет знак с — на +, то х0 — точка локального минимума, если же знак f'(х) в точке х0 не изменяется, то в точке х0 экстремума не существует.

Доказательство.

Пусть f'(х)

при переходе через точку х0

меняет знак с + на — и пусть х

(

х0 -

,

х0).

Применим формулу Лагранжа к функции

f(x) на отрезке [х, х0].

Получаем f(x0)-f(x)

=f

'(c)(x0-x),

x .

.

Так какf'(х)>0 на (х0 - , х0), тоf'(с)>0 и, кроме того, х0 —х>0, следовательно, f(x0)-f(x)> 0 или f(x0)>f(x). (1)

Рассмотрим теперь интервал справа от точки х0, т. е. х (х0, х0 + ). Применим формулу Лагранжа к функции f(x) на отрезке [х0, х]. Получаем f(x)-f(x0)=f'(c)(x-xo), c (x0, х).

Так

как f'(x)<0 на (х0,

х0

+

),

то f'(с)<0

и, кроме того, х —х0>0,

следовательно, f(x)-f(x0) или f(x0)

>f(x).

(2)

или f(x0)

>f(x).

(2)

Из неравенств (1) и (2) следует, что в рассматриваемой окрестности точки х0 выполняется неравенство f(x)<f(x0) при x x0, а это означает, что в точке х0 функция f(х) имеет локальный максимум.

Осталось рассмотреть случай, когда f'(x) не меняет знака.

Пустьf'(x)>

0 в некоторой окрестности (х0

– ),

тогда, по теореме o

признакe

монотонности, функция f(x) не убывает на

(х0 –

),

т.е. для любых х<х0

выполняется неравенство f(x) < f(x0),

а для любых х>х0

— неравенство f(x)>f(x0).

Это означает, что точка х0

не является точкой локального экстремума,

т. е. при переходе через нее в данном

случае не сохраняется знак разности

f(x)—f(x0)

в окрестности этой точки.

),

тогда, по теореме o

признакe

монотонности, функция f(x) не убывает на

(х0 –

),

т.е. для любых х<х0

выполняется неравенство f(x) < f(x0),

а для любых х>х0

— неравенство f(x)>f(x0).

Это означает, что точка х0

не является точкой локального экстремума,

т. е. при переходе через нее в данном

случае не сохраняется знак разности

f(x)—f(x0)

в окрестности этой точки.

Замечание. Теорема 2 остается справедливой, если функция f(х) в самой точке х0 не дифференцируема, а только непрерывна. Примером такой функции является f(x) = |x|, которая в точке х = 0 непрерывна, но не дифференцируема. ]