- •Биохимия мышечной ткани.

- •Морфологическая организация поперечнополосатой мышцы

- •Химический состав поперечнополосатой мышцы

- •Мышечные белки

- •Небелковые азотистые экстрактивные вещества

- •Безазотистые вещества

- •Функциональная биохимия мышц

- •Источники энергии мышечной деятельности

- •Механизм мышечного сокращения

- •Ооооооооо

- •Биохимические процессы, происходящие в мышце при сокращении и расслаблении

- •Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности источники энергии при мышечной работе

- •Биохимические изменения в мышцах при патологии

- •Химический состав мышечной ткани

- •Свойства и структурная организация сократительных белков

- •Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности источники энергии при мышечной работе

- •Ресинтез атф в креатинфосфокиназной реакции

- •Ресинтез атф в процессе гликолиза

- •Ресинтез атф в миокиназной реакции

- •Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза атф в упражнениях разной мощности и длительности

- •Динамика биохимических процессов в организме человека при мышечной деятельности

- •Транспорт кислорода к работающим мышцам

- •Мобилизация энергетических ресурсов при мышечной работе

- •Потребление кислорода при мышечной работе

- •Лимитирующие факторы спортивной работоспособности

- •Биоэнергетические критерии физической работоспособности спортсменов

- •Показатели аэробной и анаэробной работоспособности спортсменов

- •Специфичность спортивной работоспособности

- •Влияние тренировки на работоспособность спортсменов

- •Последовательность адаптационных изменений в процессе тренировки

- •Взаимодействие тренировочных эффектов и потенцирование адаптационных изменений при тренировке

- •Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе

- •Методы тренировки, способствующие развитию выносливости

- •Микроструктурные и биохимические изменения (% от исходного уровня) в мышечных волокнах под влиянием тренировки с использованием различных видов упражнений (н. Н. Яковлев, 1983)

- •Обратимость адаптации

- •Цикличность развития адаптации и периодизация тренировки

- •Эффективность адаптации и оптимизация тренировочного процесса

- •Влияние тренировки на работоспособность спортсменов

- •Биохимические основы методов скоростно-силовои подготовки спортсменов

- •Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха после мышечной работы

- •Динамика биохимических процессов в период отдыха после мышечной работы

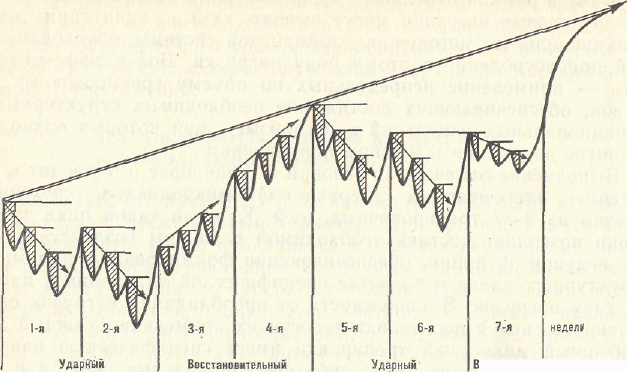

Цикличность развития адаптации и периодизация тренировки

Адаптационные изменения в организме, возникающие в процессе тренировки, носят фазный характер. При срочной адаптации к физической нагрузке он проявляется в наличии периодов врабаты-вания, стационарного состояния, различных стадий развития утомления, восстановления и суперкомпенсации. При развитии долговременной адаптации наблюдается постоянная смена периодов резкого усиления энергетических затрат в момент физических нагрузок с последующей активацией генетического аппарата и усилением синтеза специфических белков, что приводит в итоге к увеличению мощности тренируемой функции. Для того чтобы добиться выраженного адаптационного эффекта в процессе тренировки, следует выполнять по крайней мере два обязательных условия:

Первое условие — обеспечить необходимую меру воздействия на каждую из ведущих функций. В большинстве видов спорта уровень достижений определяется несколькими факторами или ведущими функциями. Поскольку тренировочные нагрузки, способствующие развитию этих функций, могут обнаруживать отрицательные взаимодействия, их следует разделять по времени применения, т. е. в каждом отдельном тренировочном занятии должны применяться нагрузки одного и того же воздействия. Поэтому для того, чтобы «проработать» все ведущие функции, необходимо планируемую тренировочную работу разделить на ряд последовательных занятий, связанных в единый цикл, и чередовать их таким образом, чтобы срочные эффекты каждого последующего занятия не оказывали отрицательного воздействия на отставленный тренировочный эффект предшествующей нагрузки. Например, если в тренировке бегунов на короткие дистанции в первый день цикла задается нагрузка, способствующая повышению алактатной анаэробной мощности, то в последующие дни на фоне восстановления этой функции могут выполняться тренировочные нагрузки, способствующие повышению алактатной анаэробной емкости (спринтерской выносливости), гликолитической анаэробной или аэробной способности.

Второе необходимое условие заключается в том, что общее воздействие физической нагрузки в отдельных тренировочных занятиях или микроцикле тренировки не должно превышать допустимой величины исчерпания адаптационного резерва организма, после достижения которой резко замедляется протекание восстановительных процессов и снижаются темпы развития адаптации к данному типу воздействий. Достижение этого адаптационного предела возможно путем однократного применения большого объема нагрузок в рамках отдельного тренировочного занятия. Однако такие стрессовые нагрузки могут вызвать срыв адаптации из-за функционального истощения доминантной системы, обусловливающей приспособление к этому виду нагрузки. Более эффективный путь — применение непредельных по объему тренировочных нагрузок, обеспечивающих достижение необходимых структурных и функциональных изменений в организме, при которых возможно развитие адаптации в нужном направлении,

Выполнение отмеченных условий в тренировке и приводит к появлению элементарных (первичных) микроциклов, состоящих обычно из 3—7 тренировочных дней. Каждый такой цикл тренировки позволяет достичь необходимой величины воздействия на все ведущие функции, обеспечивающие формирование системного структурного следа и развитие специфической адаптации к данному типу нагрузок. В зависимости от преобладания нагрузок определенного типа и последовательности их применения каждый элементарный микроцикл тренировки имеет специфическую направленность на развитие каких-либо функциональных свойств и физических качеств спортсмена. Полная адаптация к воздействию такого микроцикла тренировки возникает обычно после 3—6-кратного его повторения.

Тренировочные микроциклы различаются по величине достигаемого воздействия и его акцентированию на развитие ведущей функции или качества. По характеру построения микроциклов тренировки их разделяют на несколько типов: втягивающие, ударные, разгрузочные (восстановительные), тонизирующие или подводящие.

Несколько непрерывно повторяющихся; микроциклов тренировки, обеспечивающих решение определенной, педагогической задачи, и приводящих к развитию специфической адаптации к физическим нагрузкам определенного вида, составляют отдельные этапы сезонной подготовки. На каждом этапе происходит смена основной направленности применяемых средств и методов тренировки, а следовательно, и смена ответственной за адаптацию доминантной системы. В зависимости от этого этапы (микроциклы) тренировки принято подразделять на основные (базовые), втягивающие, контрольно-подготовительные, предсоревновательные и промежуточные.

Несколько этапов тренировки (от 2 до 5), на которых выдерживается одна и та же направленность воздействия тренировочных средств и методов, составляют период тренировки. В сезонном цикле подготовки представителей большинства видов спорта принято выделять подготовительный, соревновательный и переходный периоды (макроциклы) тренировки.

Общая картина динамики развития адаптации па отдельных этапах и периодах годичного цикла тренировки, где происходит смена направленности тренирующего воздействия применяемых средств и методов, т. е. изменение направления адаптационных перестроек или замена одной ответственной за адаптацию функциональной системы другой.

У каждого спортсмена существует свой индивидуальный предел адаптации к воздействию физических нагрузок определенного типа. При использовании избранного вида нагрузок на данном этапе подготовки темп адаптационных перестроек в организме постепенно уменьшается, и дальнейшее использование этого вида нагрузок уже не обеспечивает прироста результатов.

Дальнейшее развитие тренированности возможно в этом случае лишь путем смены характера тренирующего стимула, при котором повышение тренированности идет по иному направлению, за счет развития иных функций и качеств.

Развитие во времени адаптации к данному виду нагрузок имеет вид кривой с выраженной «лагфазой» (фазой молчания), фазой «разгона» и фазой замедления. Длительность лагфазы* определяется временем, необходимым для установления доминирования данной функциональной системы над другими ведущими функциями, которые могут участвовать в обеспечении развития адаптации к избранному виду тренирующих воздействий. Фаза «разгона» отражает возрастание скорости адаптационных изменений в организме по мере сужения направленного воздействия избранного вида нагрузок на доминирующую функцию или качество. Фаза «замедления» обусловлена исчерпанием адаптационного потенциала функциональной системы, доминирующей "в развитии адаптации к данному виду нагрузок. Последовательная смена доминирующих факторов в процессе тренировки обеспечивает непрерывное повышение тренированности с постепенным приближе- нием к индивидуальному пределу физической работоспособности.

Микроциклы

тренировки

Исходя из описанной закономерности развития адаптации, особое внимание при разработке общей стратегии тренировки следует уделять изысканию новых нетрадиционных средств и методов подготовки, которые могут обеспечивать дальнейший рост работоспособности и спортивных достижений. Эта проблема особенно важна при решении вопросов подготовки высококвалифицированных спортсменов, прошедших многолетнюю тренировку в избранном виде спорта и достигших высокой степени адаптации к воздействию обычных средств и методов тренировки.