- •Биохимия мышечной ткани.

- •Морфологическая организация поперечнополосатой мышцы

- •Химический состав поперечнополосатой мышцы

- •Мышечные белки

- •Небелковые азотистые экстрактивные вещества

- •Безазотистые вещества

- •Функциональная биохимия мышц

- •Источники энергии мышечной деятельности

- •Механизм мышечного сокращения

- •Ооооооооо

- •Биохимические процессы, происходящие в мышце при сокращении и расслаблении

- •Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности источники энергии при мышечной работе

- •Биохимические изменения в мышцах при патологии

- •Химический состав мышечной ткани

- •Свойства и структурная организация сократительных белков

- •Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности источники энергии при мышечной работе

- •Ресинтез атф в креатинфосфокиназной реакции

- •Ресинтез атф в процессе гликолиза

- •Ресинтез атф в миокиназной реакции

- •Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза атф в упражнениях разной мощности и длительности

- •Динамика биохимических процессов в организме человека при мышечной деятельности

- •Транспорт кислорода к работающим мышцам

- •Мобилизация энергетических ресурсов при мышечной работе

- •Потребление кислорода при мышечной работе

- •Лимитирующие факторы спортивной работоспособности

- •Биоэнергетические критерии физической работоспособности спортсменов

- •Показатели аэробной и анаэробной работоспособности спортсменов

- •Специфичность спортивной работоспособности

- •Влияние тренировки на работоспособность спортсменов

- •Последовательность адаптационных изменений в процессе тренировки

- •Взаимодействие тренировочных эффектов и потенцирование адаптационных изменений при тренировке

- •Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе

- •Методы тренировки, способствующие развитию выносливости

- •Микроструктурные и биохимические изменения (% от исходного уровня) в мышечных волокнах под влиянием тренировки с использованием различных видов упражнений (н. Н. Яковлев, 1983)

- •Обратимость адаптации

- •Цикличность развития адаптации и периодизация тренировки

- •Эффективность адаптации и оптимизация тренировочного процесса

- •Влияние тренировки на работоспособность спортсменов

- •Биохимические основы методов скоростно-силовои подготовки спортсменов

- •Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха после мышечной работы

- •Динамика биохимических процессов в период отдыха после мышечной работы

Мобилизация энергетических ресурсов при мышечной работе

Увеличению скорости реакций, обеспечивающих энергией работающие мышцы, способствует усиленная мобилизация энергетических ресурсов организма. Запасы КрФ, используемые в первые секунды работы, быстро снижаются, после чего основным источником энергии становятся углеводы.

В анаэробных условиях расходуется главным образом мышечный гликоген. Этот процесс активируется действием АМФ, ионов Са2+, адреналина и ацетилхолина на фосфорилазу мышц — фермент, ускоряющий начальную стадию гликолиза. При длительных упражнениях запас гликогена мышц может оказаться недостаточным, и тогда начинают использоваться внемышечные источники энергии, в первую очередь гликоген печени. Для этого он должен быть расщеплен до глюкозы, которая переносится кровью к работающим мышцам. Расщепление гликогена печени стимулируется адреналином и глюкагоном.

Углеводные запасы организма обычно не могут расходоваться полностью. Поэтому с увеличением длительности работы все большую роль в энергетическом снабжении мышц играют продукты распада жиров — жирные кислоты и кетоновые тела. Пока уровень глюкозы и молочной кислоты в крови достаточно высок, мобилизация жиров из жировых депо затруднена; понижение концентрации этих метаболитов в крови облегчает распад жиров. Липолиз активируется также адреналином и гормоном гипофиза соматотропином. Усиливается также захват из крови и окисление жиров печенью, в результате чего из нее в кровь начинает выделяться много кетоновых тел. Мышцы потребляют из крови и окисляют значительное количество кетоновых тел и свободных жирных кислот.

Наряду с увеличением использования в энергетическом обмене жиров при длительной работе может происходить новообразование углеводов из веществ неуглеводной природы (глюконеогенез). На этот процесс влияет гормон надпочечников кортизол. Основной субстрат для глюконеогенеза - аминокислоты. В небольшом объеме может происходить образование углеводов и из жирных кислот. Этот процесс протекает в основном в печени.

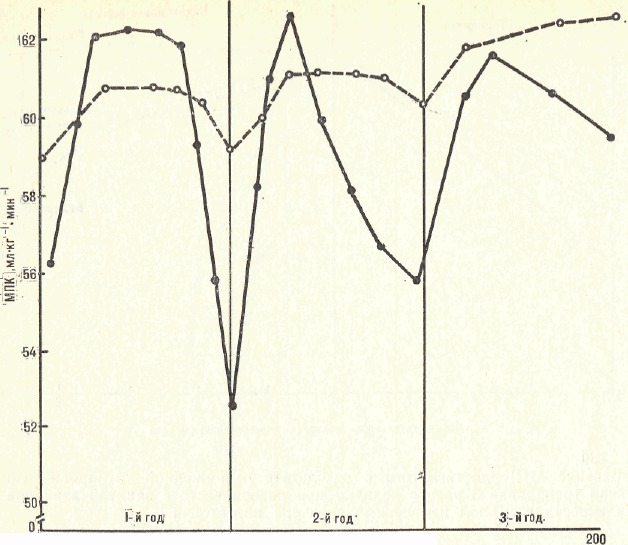

Потребление кислорода при мышечной работе

При переходе от состояния покоя к интенсивной мышечной деятельности потребность в кислороде возрастает во много раз, однако сразу она не может быть удовлетворена. Нужно время, чтобы усилилась деятельность систем дыхания и кровообращения и чтобы кровь, обогащенная кислородом, могла дойти до работающих мышц. По мере усиления активности систем вегетативного обеспечения постепенно увеличивается потребление кислорода в работающих мышцах. При равномерной работе, если ЧСС превышает 150 уд/мин, скорость потребления О2 возрастает до тех пор, пока не наступит истощение адаптационных резервов организма, что приведет к снижению работоспособности и ухудшению спортивных достижений. Так, у двух бегунов па средние дистанции в течение трех лет тренировки регулярно измерялись величины МПК (рис. 162) па разных этапах сезонной подготовки. В первый год тренировки один спортсмен из-за травм и так называемых простудных заболеваний вынужден был в конце сезона на три месяца прекратить занятия, что вызвало снижение величины МПК на 14,3 мл/кг мин (от 66,2 до 51,9 мл/кг мин). Стремясь восполнить вынужденный перерыв, он в начале следующего сезона форсировал нагрузки и вскоре вновь достиг утраченного уровня МПК. Однако этот эффект напряженной тренировки не был стабильным, и в течение всего следующего сезона показатели аэробной работоспособности спортсмена неуклонно понижались. Форсирование подготовки с последующим падением работоспособности повторилось и в третьем сезоне. Не удовлетворенный результатами своих выступлений, спортсмен прекратил занятия бегом. У другого спортсмена, в подготовке которого не было резких перепадов в уровне МПК и не отмечалось форсированного наращивания нагрузок, показатели аэробной мощности поддерживались на высоком стабильном уровне и улучшались от сезона к сезону.

Динамика МПК у двух бегунов на средние дистанции в течение трех последовательных сезонов подготовки.

Этот спортсмен успешно выступал на многих всесоюзных и международных соревнованиях.

Приведенный пример показывает, что многократное повторение циклов дезадаптация - реадаптация имеет высокую функциональную стоимость и истощает резервные возможности организма. Намного более эффективным путем адаптации является тренировка с использованием небольших, но постоянно применяемых нагрузок на доминантную функцию, что способствует поддержанию ее на высоком уровне.

Основными причинами, обусловливающими обратимость адаптации на клеточном уровне, являются снижение активации генетического аппарата при прекращении действия тренировочных нагрузок и связанное с этим уменьшение скорости синтеза РНК и белков, а также усиление действия специализированных механизмов, приводящих к распаду внутриклеточных структур.

Активация этих внутриклеточных механизмов, «стирающих» системный структурный след и обеспечивающих обратное развитие адаптации, служит важным биологическим приспособлением, выработанным в процессе эволюции. Устранение неиспользуемых биологических структур высвобождает пластические ресурсы организма и создает возможности использования их для формирования новых адаптаций с участием иных функциональных систем организма.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНОЙ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ