Эргодические случайные процессы

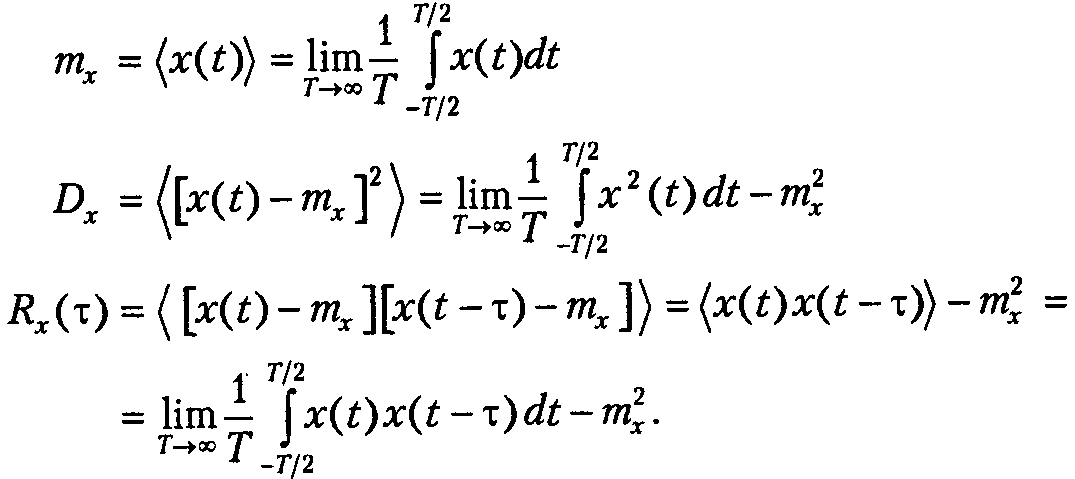

Стационарный случайный процесс наз-ся эргодическим, если при определении любых его статистич. хар-к усреднение по множеству реализаций эквивалентно усреднению по времени одной, теоретически бесконечно длинной, реализации.

Обозначим усреднение по времени угловыми скобками.

X(t) - одна из реализаций случайного процесса.

Достаточное условие эргодичности случ. проц., стационарного в широком смысле:

![]()

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Проверим эргодичность гармонического процесса со случайной начальной фазой:

![]()

![]()

![]()

![]()

Параметры, вычисленные усреднением по времени, совпали с параметрами, полученными ранее путём статистического чсреднения. Сл-но, процесс явл-ся эргодическим.

№4

Линейными наз-ся системы, для которых вып-ся принцип суперпозиции: реакция на сумму сигналов равна сумме реакций на эти сигналы, поданные на вход по отдельности.

Если произвольная задержка подаваемого на вход сигнала приводит лишь к такой же задержке вых-го сигнала, не меняя его формы, система наз-ся стационарной.

Будет рассматривать только стационарные линейные системы.

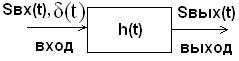

Импульсная характеристика

Можно найти реакцию системы на любой сигнал, зная всего одну функцию – реакцию системы на поданную на вход дельта – функцию. Эта реакция наз-ся импульсной хар-кой системы: h(t).

Любой сигнал может быть представлен в виде свёртки самого себя с дельта ф-ей:

![]()

Линейная система преобразует отн-но переменной t все ф-ии, входящие в это выражение.

Sвх(t) превр-ся при этом в выходной сигнал Sвых(t), а дельта ф-ия превр-ся в импульсную хар-ку:h(t-t’). Ф-ия Sвх(t’) от t не зависит, поэтому остаётся без изменений. В рез-те получаем формулу:

![]()

Формир-ие вых-го сигнала можно пояснить так:

Бесконечно малый

«кусочек» вх. сигнала Sвх(t’)

шириной dt’

порождает на выходе отклик, представляющий

собой импульс. хар-ку, умноженную на

Sвх(t’)dt’,

и задержанную по времени на t’,

то есть

![]()

Чтобы получить значение выходного сигнала в момент времени t, нужно сложить вклады от всех этих бесконечно малых «кусочков», то есть выполнить интегрирование по t’, что и даёт приведённую выше формулу свёртки.

Переходная хар-ка

П![]() ереходной

хар-кой

наз-ся реакция системы на поданную на

вход ф-ию единичного скачка. Переходная

хар-ка обозн-ся как g(t).

ереходной

хар-кой

наз-ся реакция системы на поданную на

вход ф-ию единичного скачка. Переходная

хар-ка обозн-ся как g(t).

Поскольку дельта ф-ия это производная от единичного скачка:

, то импульсная и переходная хар-ки связаны друг с другом дифференцированием и интегрированием:

![]()

![]()

Условие физической реализуемости

Любая физически реализуемая сстема обладает свойством причинночти – выходная реакция не может возникнуть раньше входного сигнала. Отсюда следует, что для физически реализуемой системы импульсная и переходная хар-ки дожны быть равны нулю при t<0:

h(t)=0, при всех t<0

g(t)=0, при всех t<0

№5

Комплексный коэффициент передачи

Выходной сигнал линейной системы предст-ет собой свёртку входного сигнала и импульсной хар-ки:

![]()

Преобразование Фурье от свёртки даёт произведение спектров сворачиваемых сигналов, так что в частотной области прохождение сигнала через линейную систему описывается просто:

![]()

![]() - это преобразование

Фурье импульсной хар-ки системы:

- это преобразование

Фурье импульсной хар-ки системы:

![]() - эта ф-ия наз-ся

комплексным

коэффициентом передачи

системы.

- эта ф-ия наз-ся

комплексным

коэффициентом передачи

системы.

![]()

Её модуль Ak(ω) – это амплитулно – частотная хар-ка ситемы (АЧХ)

Её фаза φk(ω) – это фазочастотная хар-ка системы (ФЧХ)

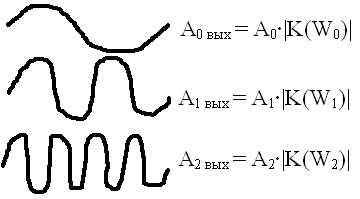

Значение K(ω) показывает, как изменяется при прохождении через систему комплексная амплитуда синусоиды с частотой ω.

АЧХ показ-ет, во сколько раз изменится амплитуда синусоиды.

ФЧХ – каков будет полученный ей фазовый сдвиг.

Коэффициент передачи по мощности

Мощность гармонического сигнала пропорциональна квадрату его амплитуды и не зависит от его фазы. Поэтому коэффициент передачи по мощности равен квадрату модуля комплексного коэфф-та передачи, т.е. квадрату АЧХ:

![]()

Фазовая и групповая задержка

При преобр-ии сигнала линейной системой различают 2 вида задержки:

Фазовая задержка на частоте ω – задержка гармонич-го колебания с частотой ω, проходящего через систему:

![]()

Если задержку нельзя представить в виде одной гармоники, то говорят о групповой задержке :

![]()

№6

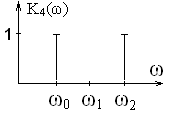

Пусть есть три синусоидальных сигнала с различной частотой :

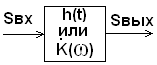

Линейная аналоговая система выглядит так:

Посмотрим, каким комплексным коэффициентом передачи должны обладать фильтры, чтобы пропускать те или иные синусоиды.

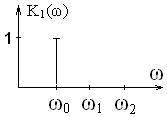

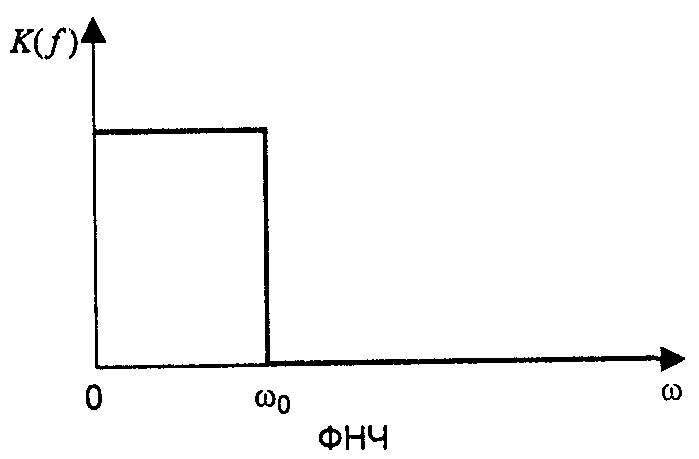

1) ФНЧ (фильтр низких частот)

Пропускает только низкие частоты

То есть K1(ω) на ω0 → 1, а на ω1 и ω2 → 0

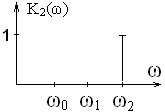

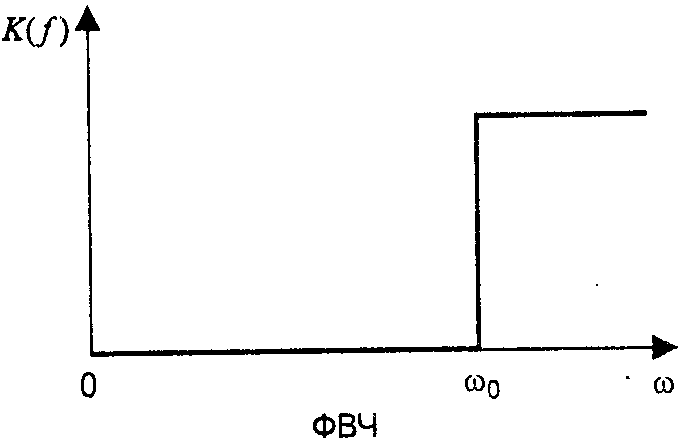

2) ФВЧ (верхних частот)

Пропускает только высокие частоты

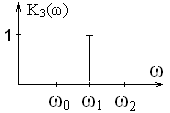

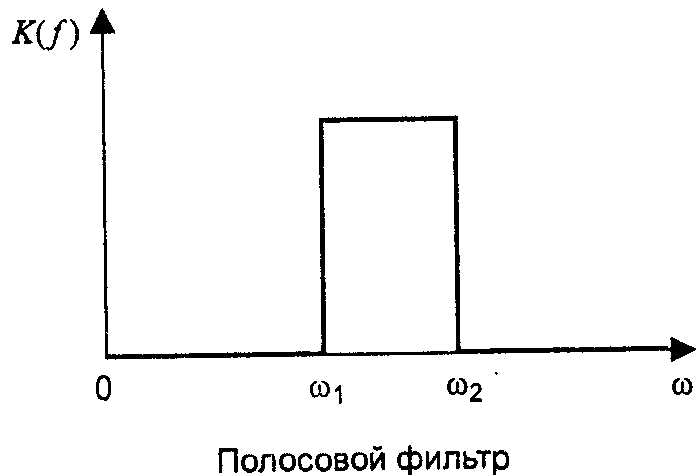

3) Полосовой фильтр

Пропускает частоты в некотором диапазоне

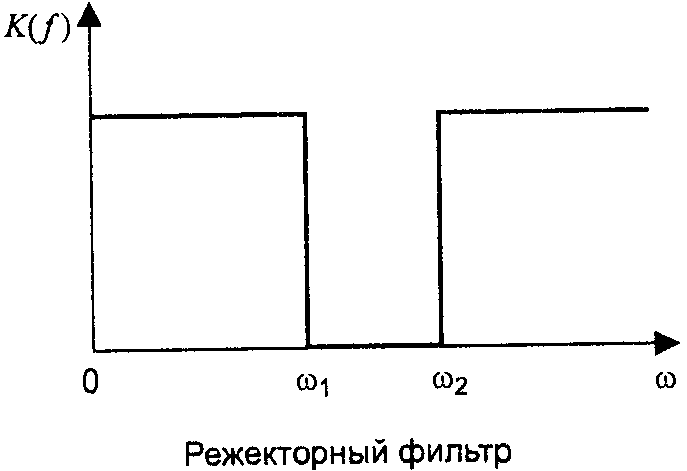

4) Режекторный фильтр

Пропускает все частоты кроме некоторого диапазона

Идеальная форма АЧХ таких фильтров:

Расчёт аналогового фильтра начинается с расчёта фильтра – прототипа, представляющего собой ФНЧ с частотой среза = 1 рад\с.

Далее рассматриваются различные фильтры – прототипы.

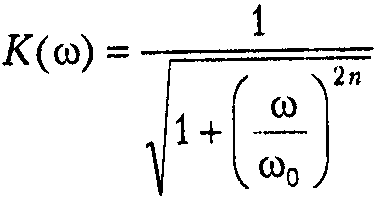

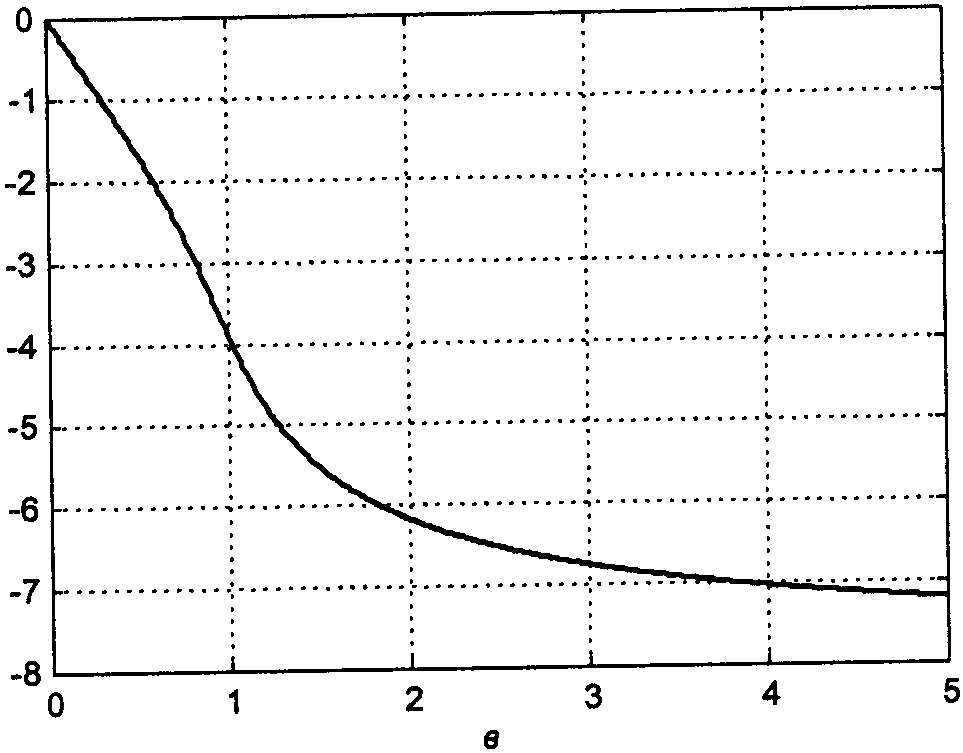

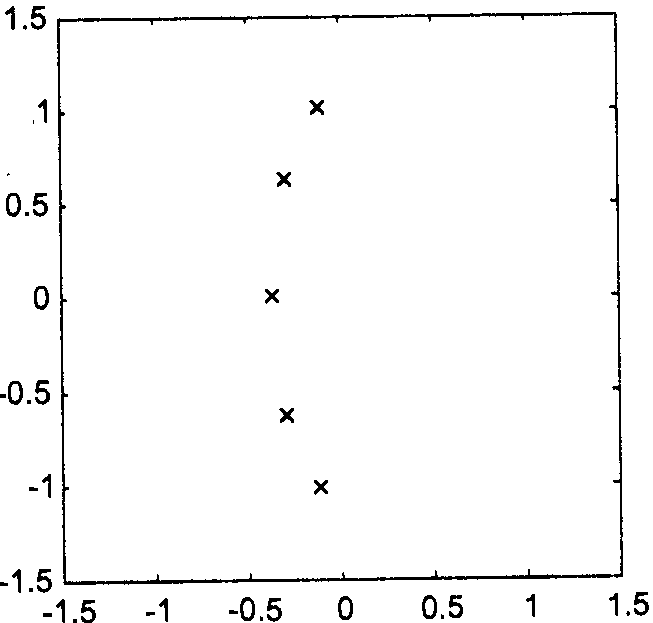

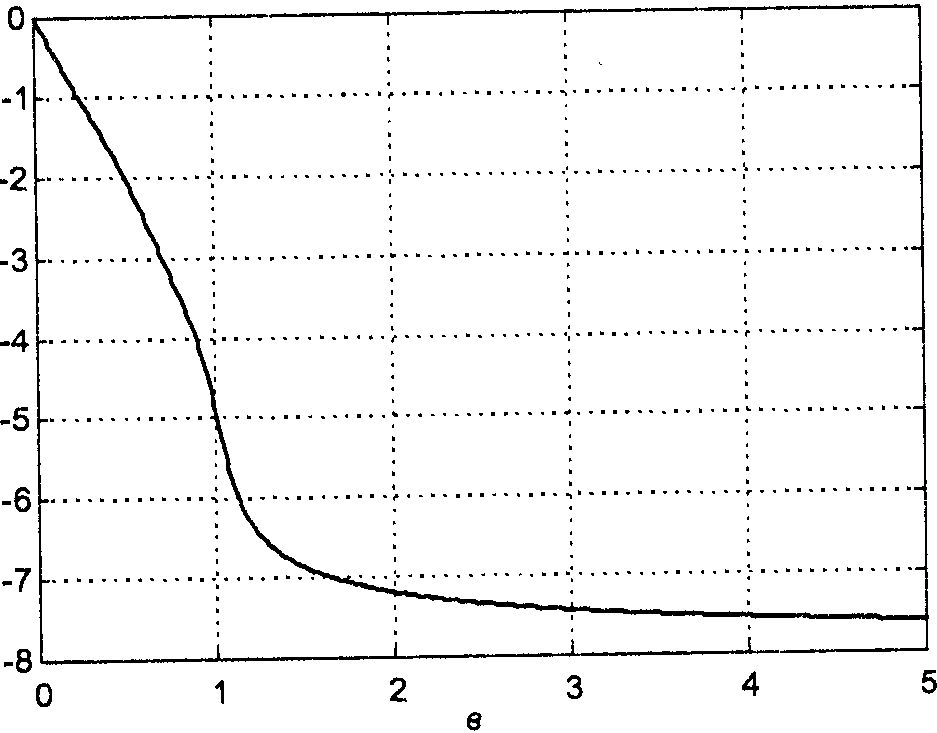

Фильтр Баттерворта

Ф-ия

передачи этого прототипа не имеет нулей,

а её полюсы равномерно расположены на

S-плоскости

в левой половине окружности единичного

радиуса.

Ф-ия

передачи этого прототипа не имеет нулей,

а её полюсы равномерно расположены на

S-плоскости

в левой половине окружности единичного

радиуса.

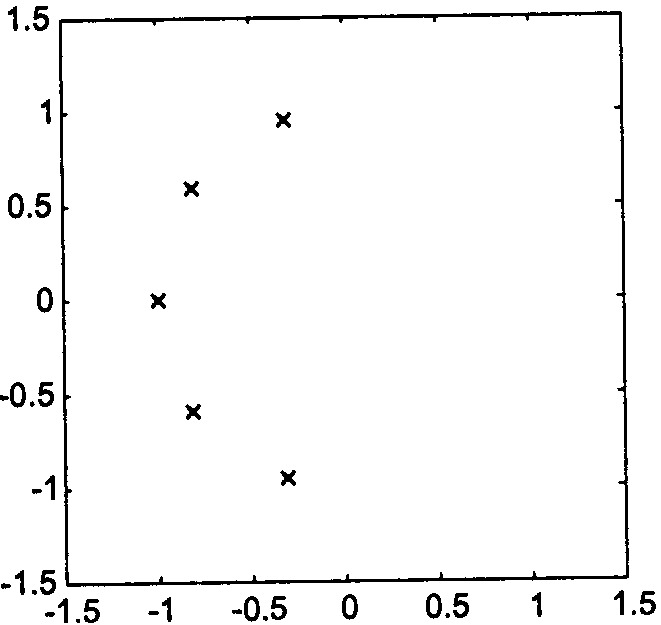

Формула для АЧХ фильтра Баттерворта:

ω0 – частота среза

n – порядок фильтра

![]()

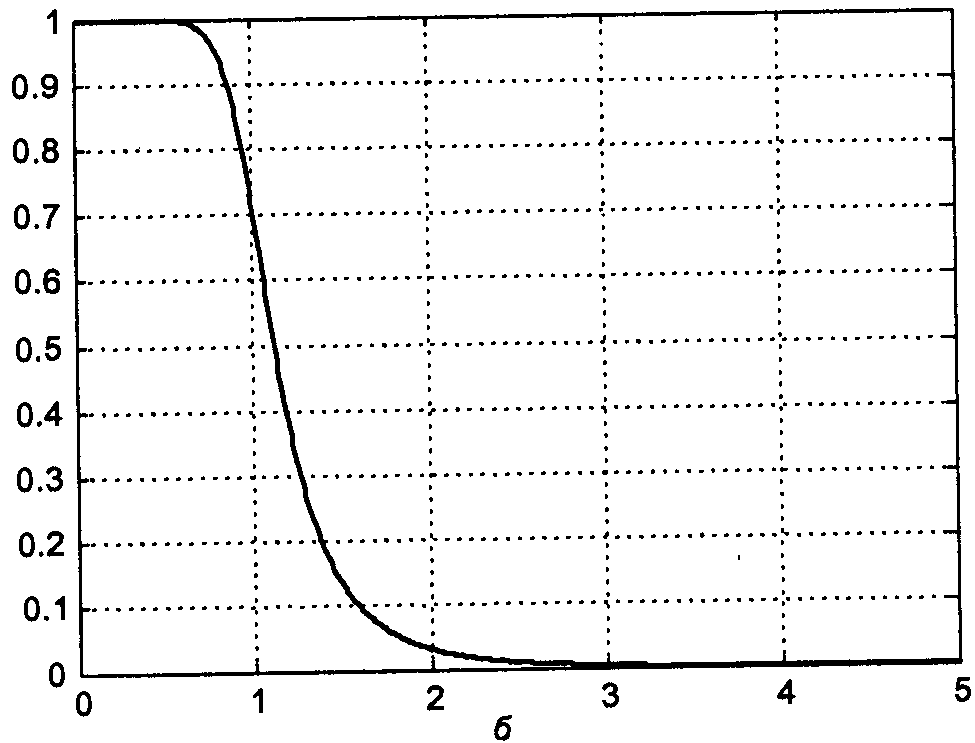

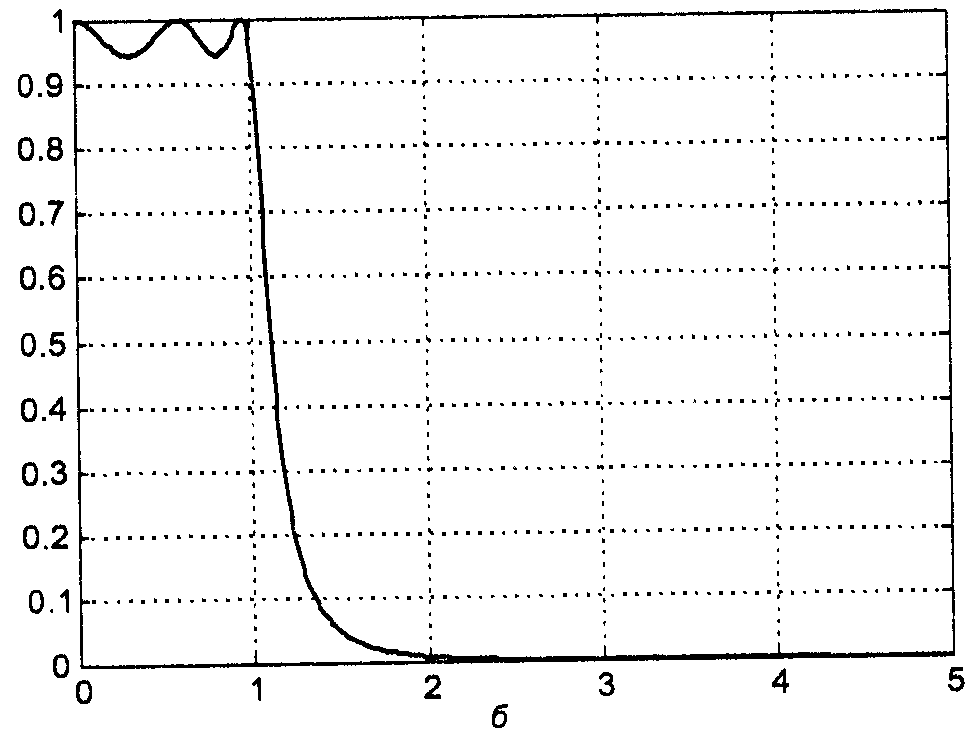

Фильтр Чебышева первого рода

А![]() ЧХ

фильтра:

ЧХ

фильтра:

ω0 – частота среза; Tn(x) – полином Чебышева n-го порядка;

n – порядок фильтра; ε – параметр, определяющий величину пульсаций АЧХ в полосе пропускания.

Полином Чебышева Tn(x) при |x|≤1 колеблется в диапазоне -1..+1., а при |x|>1 неограниченно возрастает.

П![]() оэтому

АЧХ в полосе пропускания (при |ω|≤ω0

) колеблется

между значениями и 1, а вне

полосы пропускания монотонно затухает

до нуля.

оэтому

АЧХ в полосе пропускания (при |ω|≤ω0

) колеблется

между значениями и 1, а вне

полосы пропускания монотонно затухает

до нуля.

По сравнению с фильтром Баттерворта того же порядка, фильтр Чебышева обеспечивает более крутой спад АЧХ в области перехода от полосы пропускания к полосе задерживания.

Значения параметра ε и уровень пульсаций Rp(в ДБ) связаны:

![]()

![]()