- •1.1. Работа с микрофоном

- •1.1.1. Микрофоны и их основные параметры

- •1.1.2. Рекомендации по применению микрофонов

- •1.2.1. Важнейшие параметры звуковых карт

- •1.2.2. Подключение микрофона к звуковой карте

- •1.2.3. Подключение электрогитары к звуковой карте

- •1.2.4. Микшер звуковой карты

- •1.2.5. Сэмплирование

- •1.2.6. Компрессия и шумоподавление

- •1.2.7. Фильтрация

- •1.3. Звуковые эффекты

- •1.3.1. Вибрато

- •1.3.2. Эффекты, основанные на задержке сигналов

- •1.4. Сведение стереозаписи

- •1.4.1. Микширование и панорамирование

- •1.4.2. Синхронизация

- •1.5. Виртуальные wt-синтезаторы

- •2.2.1. Открытие и закрытие файлов

- •2.2.2. Сохранение файлов

- •3. Меню Edit — редактирование

1.5. Виртуальные wt-синтезаторы

Одна из глав настоящей книги посвящена проблеме синтеза оригинальных голосов музыкальных инструментов. Мы убеждены, что заниматься творчеством такого рода просто необходимо. Альтернативным подходом к решению проблемы увеличения числа доступных тембров может быть только приобретение новых звуковых карт или синтезаторов. Этот подход можно назвать экстенсивным и неэкономичным. Но однажды в процессе общения с фанатами компьютерной музыки нам довелось услышать мнение, смысл которого сводится к тому, что нечего заниматься созданием сэмплов собственных музыкальных инструментов, так как существуют дешевые виртуальные аналоги профессиональных синтезаторов. Впечатление об их безграничных возможностях может возникнуть и у людей, прочитавших серию статей [8, 9, 10], где виртуальные синтезаторы соседствовали с очень даже недешевым аппаратным синтезатором Korg X5D. Действительно ли настолько безграничны их возможности? Прочитайте этот материал и оцените сами.

Появлению виртуальных, или программных (soft) WT-синтезаторов способствовал целый ряд объективных предпосылок. Возможно, многие наши читатели знакомы с одним, а может быть, и с целым множеством когда-то достаточно популярных музыкальных редакторов, родоначальником которых считается программа ScreamTraсker. Перечислим особенности этих редакторов.

Их нельзя называть секвенсорами, т. к. большинство из них не может работать с интерфейсом MIDI, и, следовательно, управлять внешними MIDI-инструментами они тоже не в состоянии.

Большинство из них работают под управлением DOS. При этом они задействуют практически все вычислительные ресурсы компьютера. Это обусловлено тем, что синтезатор, генерирующий звуки, выполнен в программном виде, а синтезировать звук, как известно, дело нелегкое.

Каждый из этих редакторов и по сей день обладает своим уникальным интерфейсом, работающим, как правило, в текстовом режиме. Отсутствует нотный интерпретатор.

Сонги хранятся в специфическом уникальном формате (а таких форматов на сегодняшний день существует уже с десяток). Наверное, вам попадались файлы с расширениями *.MOD, *.STM, *.S3M, *.XM, *.IT и т. д.?

Даже современные и наиболее совершенные из этих редакторов только начали “обучаться” использованию возможностей WT-синтезаторов (вернее, только части этих возможностей).

Как может показаться на первый взгляд, список особенностей содержит одни лишь недостатки. Но на самом деле это не так. Музыкальные редакторы типа ScreamTraker сыграли свою историческую роль. В те времена, когда звуковых карт с WT-синтезаторами для PC не было и в помине, а великим достижением считалось наличие FM-синтезатора OPL-3, такие программы все же позволяли прикоснуться к возможностям сэмплера.

С тех пор прошло очень много времени (по меркам истории компьютерной музыки), звуковые карты с шестнадцатибитными АЦП/ЦАП стали такими же привычными, как и динамик в корпусе PC. В несколько раз выросла производительность процессоров, появился и стал доступным процессор Pentium. Последнее и сыграло роль детонатора бомбы, взрыв которой выплеснул множество виртуальных синтезаторов.

Что же такое виртуальный WT-синтезатор? Это, образно выражаясь, тот же ScreamTraker, но только содержащий набор сэмплов, соответствующих определенному стандарту, и умеющий работать с MIDI-интерфейсом. А если говорить совсем точно, то виртуальный WT-синтезатор — это выполненная в виде драйвера для Windows программа, которую система воспринимает как полноценное MIDI-устройство.

Для вывода звука виртуальные синтезаторы используют ЦАП звуковой карты. Но ведь просто проигрывать MIDI-файлы не достаточно, должна существовать возможность воспроизведения при этом и цифрового звука. А как же быть с тем, что виртуальные синтезаторы полностью захватывают ЦАП звуковой карты? Некоторые из них решают эту проблему “полюбовно”. Они предоставляют вместо привычного драйвера ЦАП свой собственный, полностью совместимый с виртуальным синтезатором. Этот драйвер “подмешивает” звуковые данные из WAVE-файла к цифровому потоку на выходе виртуального WT-синтезатора. В результате вы можете прослушивать одновременно и MIDI-файлы, и цифровой звук.

Самое главное достоинство виртуальных синтезаторов — они не нуждаются в дорогостоящих звуковых картах. Подойдет любая шестнадцатибитная.

Самый главный недостаток — потребность в мощном процессоре. Приемлемое качество звука достигается только на процессорах Intel Pentium-200 и выше. В настоящее время некоторые современные виртуальные синтезаторы обращаются к возможностям технологии MMX, что позволяет существенно расширить возможности синтеза даже на процессорах с более низкой частотой (например, Intel Pentium MMX-166). Но и сейчас виртуальные синтезаторы не создают серьезной конкуренции синтезаторам аппаратным. Тот же EMU8000 (с этим синтезатором вам еще предстоит познакомиться поближе) синтезирует звук с качеством, превосходящим качество синтеза любого виртуального синтезатора, существующего на момент написания книги. При этом процессор остается совершенно свободным от каких-либо расчетов и может использоваться для других целей, в том числе и музыкальных, например для микширования звуковых дорожек в музыкальном редакторе.

Но виртуальные синтезаторы просто не появились бы на свет, если бы в них не было потребности. Кто же основной потребитель таких программ? Скорее всего, это человек, использующий мощный PC в основном только для деловых целей. По этой причине его PC не содержит таких серьезных устройств, как звуковые карты с WT-синтезаторами. В его распоряжении имеется только заурядная шестнадцатибитная звуковая карта с FM-синтезатором. Лучшей звуковой карты ему просто не нужно. “Все эти дорогие AWE для тех, кто сидит часами с MIDI-клавиатурой и сочиняет музыку”, — думает он. Мысли этого воображаемого человека не являются нашей фантазией, нам не раз приходилось слышать такое мнение, высказанное в слух. И не нужно обижаться на таких людей, скорее их стоит пожалеть. Чего-то они все-таки недопонимают.

Но хорошую музыку хочется послушать всем. Поэтому наш воображаемый человек при случае обязательно установит на свой “деловой” PC виртуальный синтезатор. Это позволит ему хотя бы узнавать звучание знакомых инструментов в MIDI-файле (ведь в веселом “поквакивании” OPL-3 тяжело расслышать фортепиано или скрипичный оркестр).

В среде музыкантов потребителей таких программ, как правило, не бывает. Это объясняется одним существенным недостатком, присущим большинству виртуальных синтезаторов. Речь идет о задержке, возникающей после нажатия MIDI-клавиши (настоящей или тоже виртуальной) перед началом генерации звука.

Величина задержки может изменяться для разных процессоров и разных настроек виртуальных синтезаторов. Но, как правило, эта задержка не менее 0,5 с. Это небольшое на первый взгляд неудобство на практике приводит к невозможности игры на MIDI-клавиатуре в реальном времени. Неужели программистам трудно переделать виртуальный синтезатор так, чтобы не было этой задержки? Да, действительно трудно, хотя бы по той причине, что архитектура PC не рассчитана на синтез звука с помощью центрального процессора.

Для любознательных читателей поделимся нашими мыслями по поводу того, откуда возникает эта злополучная задержка. Если вам не интересно — переходите к следующему абзацу.

Как известно, звуковая карта для формирования звука с помощью ЦАП использует DMA (канал прямого доступа к памяти). Вывод звука осуществляется по следующей схеме. Процессор копирует блок звуковых данных (отсчетов) в определенное пространство памяти и сообщает контроллеру DMA и звуковой карте о том, что блок данных хранится по такому-то адресу и его нужно вывести через ЦАП с такой-то скоростью. После этого звуковая карта некоторое время (долю секунды) воспроизводит звук без участия процессора. В это время она напоминает магнитофон, в который вставили кассету и нажали кнопку Play. Когда “лента заканчивается”, звуковая карта сообщает процессору о том, что пора вставлять новую. За то время, которое процессор был свободен выполнения операций, связаных со звуком, он успевает выполнить массу других операций. А заполнить буфер памяти звуковыми данными и включить звуковую карту в режим воспроизведения — это для него сущий пустяк. Таким способом экономится 99 % процессорного времени (а значит и производительности компьютера). Но просто воспроизводить WAVE-файл посредством DMA — это одно, а еще и генерировать при этом звуковые отсчеты — это совсем другое. Процессор не может мгновенно заполнить буфер DMA по той простой причине, что сначала надо рассчитать данные, которыми этот буфер будет заполняться. Вычисления, необходимые для синтеза звука, — дело не простое. Быстро рассчитать 64 Кбайт (а именно таков максимально допустимый размер буфера DMA) звуковых данных невозможно. Поэтому и возникает задержка на время, необходимое процессору для расчета первой порции звуковых данных. При воспроизведении всего MIDI-файла эта задержка имеет место сразу после нажатия кнопки Play и потому остается незамеченной (все последующие звуки следуют без задержек, или, вернее сказать, одинаково смещены во времени относительно момента нажатия Play). А вот при игре на MIDI-клавиатуре задержка будет ощущаться при каждом нажатии на клавишу.

Вторая сторона того же недостатка, присущая виртуальным синтезаторам, — большая загруженность процессора расчетами звуковых данных. В результате этого выполнение других программ в среде MS Windows резко замедляется, а некоторые действия (например, перемещение окон, запуск программ и т. п.) приводят к сбоям в воспроизведении MIDI-файлов.

Еще один недостаток — незначительное повышение качества звука требует значительного повышения быстродействия процессора. Поясним это на примере. Предположим, какой-либо из виртуальных синтезаторов нормально (с допустимой загрузкой процессора) работает на Intel Pentium-100, но частота дискретизации воспроизводимого звука составляет всего 22,05 кГц. Допустим, вы захотели поднять частоту дискретизации до 44,1 кГц. Чтобы загруженность процессора оставалась прежней (примерно 80 %) вам может потребоваться Intel Pentium-200. Частота дискретизации выросла в два раза, частота процессора — тоже в два раза, а его цена? На момент написания книги процессор Intel Pentium-200 стоил не в два, а в несколько раз дороже своего предшественника, работающего на частоте 100 МГц.

Последний из существенных недостатков — невозможность загрузки пользовательских сэмплов. Причиной этого служит целый ряд факторов, перечислять которые нет никакого смысла.

Но все трудности в мире компьютеров рано или поздно преодолеваются, и мы верим в то, что ветвь виртуальных синтезаторов в дереве эволюции компьютерной музыки не оборвется и будет продолжать самостоятельное существование. Для этого предположения уже сейчас имеются некоторые основания: WT-синтезаторы и их виртуальные аналоги могут вместе “жить” на одном компьютере и даже не просто “жить”, но и взаимодополнять друг друга. Яркий тому пример — Sound Blaster AWE64. Эта звуковая карта по своим музыкальным возможностям и архитектуре ничем не отличается от своих предшественниц SB AWE32 и SB 32. А дополнительные 32 голоса обеспечиваются не аппаратно, а программно, с помощью виртуального синтезатора. Этот виртуальный синтезатор может, в принципе, работать с любой шестнадцатибитной картой. Но его создатели сделали так, чтобы он при запуске детектировал звуковую карту. Если она окажется не SB AWE64, то виртуальный синтезатор откажется работать. Однако существует и другое исполнение этого программного синтезатора, которое обеспечивает работу со звуковыми картами, отличными от SB AWE64. Благодаря этой программе, например, можно превратить SB AWE32 в SB AWE64.

Возможно у некоторых наших читателей, использующих виртуальные синтезаторы, может возникнуть вопрос: а для чего же таким фирмам как, например, Yamaha и Roland потребовалось создавать программные аналоги своих реально существующих инструментов (например, Roland VSC-88 и Yamaha S-YXG50)? Возможно, это просто рекламный ход: “Попробуйте программные аналоги наших инструментов! Понравилось? А ведь настоящие синтезаторы звучат гораздо лучше! Что бы вы сказали, послушав звучание настоящего инструмента?” Возможно, мы не угадали...

В качестве примера рассмотрим виртуальный синтезатор Yamaha S-YXG50. Не станем скрывать причины выбора именно этой программы. Во-первых, она просто нам симпатична. Кроме того, S-YXG50 использует технологии MMX и Direct Sound, поддерживает стандарт GX. Приведем характеристики этой программы:

WT-синтезатор с банком инструментов объемом 2 Мбайт;

максимальная полифония 128 нот;

набор инструментов: 676 мелодических, 21 набор ударных инструментов и спецэффектов;

максимальная частота сэмплирования 44/22/11 кГц;

фильтр с динамически изменяемыми параметрами для каждой звучащей ноты;

эффекты: 8 типов реверберации, 8 типов хоруса, 36 типов вариаций.

Технические требования, предъявляемые к PC:

процессор Pentium-166 или лучше (настойчиво рекомендуется процессор с технологией MMX);

операционная система Windows 95;

ОЗУ объемом не менее 16 Мбайт;

16-битная звуковая карта.

Приведенные требования являются минимальными. Это означает, что на таком PC программа будет хоть как-то работать, но не обязательно на полную мощность, заявленную в ее характеристиках. Пользователю предоставляется возможность настройки виртуального синтезатора в соответствии с производительностью своего компьютера.

После установки на PC программа идентифицируется системой как MIDI-устройство. Вы можете использовать это виртуальное устройство в музыкальном редакторе точно так же, как использовали бы настоящий синтезатор.

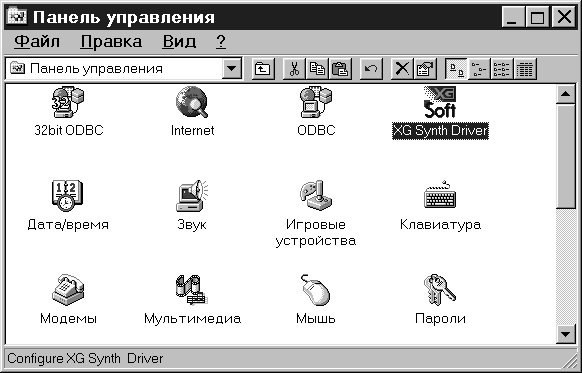

О присутствии программного синтезатора в системе свидетельствует появение в Панели управления (рис. 1.37) новой иконки.

Рис. 1.37. Иконка S-YXG50 в Панели управления Windows 95

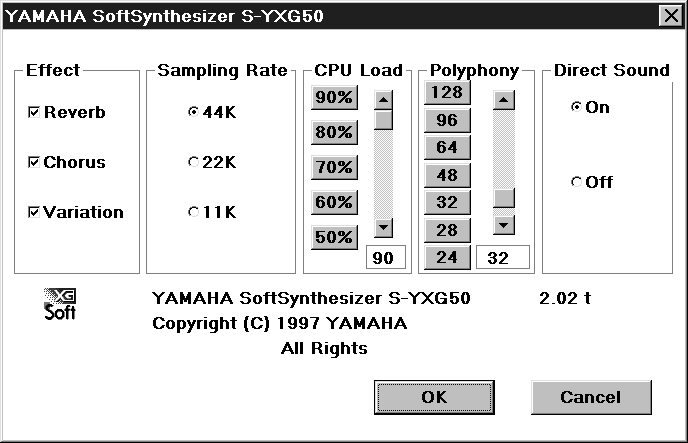

Щелчком по этой иконке вызывается окно настроек драйвера виртуального синтезатора, изображенное на рис. 1.38. Рассмотрим опции этого окна.

В группе Effect можно включать или выключать типы эффектов, которые поддерживаются синтезатором. Конечно, хорошо, когда включены все эффекты, но для этого требуется мощный процессор. Отключив один или два (или все три) типа эффектов, можно существенно снизить требования программы к вычислительным ресурсам процессора.

Рис. 1.38. Настройка виртуального синтезатора

Sample Rate — частота сэмплирования. Здесь комментарии излишни: чем больше, тем лучше (лишь бы процессор потянул). CPU Load — допустимая загрузка (занятость) процессора. Наилучшая допустимая загрузка с точки зрения качества синтезируемого звука — 90 %. Но процессорного времени для других программ при воспроизведении музыки останется очень мало. При такой загрузке маломощного процессора выполнение параллельно запущенных программ может попросту остановиться. Polyphony — максимальная полифония. Группа Direct Sound содержит всего два переключателя, позволяющих подключать или отключать звуковые драйверы Microsoft DirectX, благодаря которым можно более эффективно использовать аппаратное обеспечение и меньше загружать процессор.

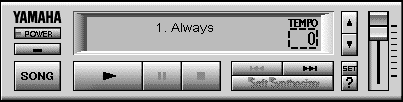

Нельзя не упомянуть о симпатичном проигрывателе MIDI-файлов, поставляемом вместе с виртуальным синтезатором, а также о самих демонстрационных MIDI-файлах, использующих возможности стандарта XG. Вид проигрывателя показан на рис. 1.39.

Рис. 1.39. Проигрыватель MIDI-файлов

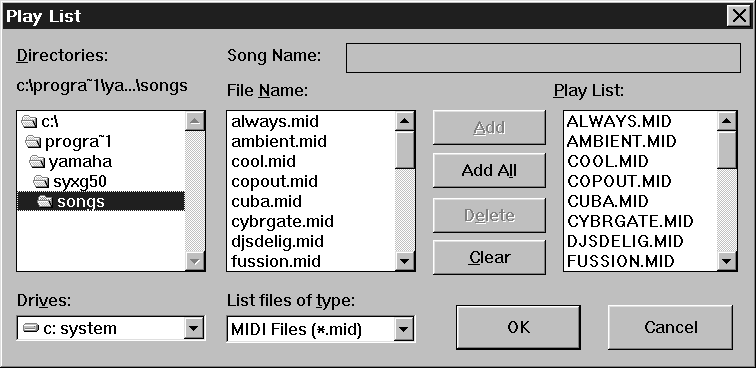

Кнопка Power эквивалентна кнопке, закрывающей окно. Кнопка с горизонтальной чертой минимизирует окно программы. Нажав кнопку SONG можно создать список файлов, которые будут воспроизводиться в заданном вами порядке. Окно диалога редактора списка показано на рис. 1.40.

Рис. 1.40. Редактор списка файлов для воспроизведения

Здесь то мы и столкнулись с первым (и последним) недостатком, обнаруженным нами у данной программы — она не поддерживает длинных имен файлов (вместо каталога Program Files мы видим progra~). Может быть, в версии этого проигрывателя, имеющейся у вас, этот недостаток будет уже устранен. В этой нехитрой панели вы, конечно, разберетесь и без нашей помощи.

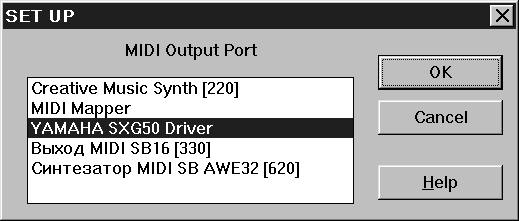

Вернемся в главное окно проигрывателя (рис. 1.39). Кроме стандартных кнопок управления и поля в стиле ЖК-индикатора с названием текущей музыкальной композиции, здесь имеются кнопки настройки проигрывателя (SET) и помощи (?). Нажав кнопку SET, вы вызовете окно диалога, возможный вид которой показан на рис. 1.41. В этом окне содержится список доступных MIDI-устройств. Выбрать можно только одно устройство. Оно и будет воспроизводить MIDI-файлы.

Рис. 1.41. Настройка MIDI-проигрывателя

Снова вернемся в главное окно MIDI-проигрывателя. С помощью кнопок со стрелками, направленными вверх и вниз, можно сменить темп воспроизведения (текущий темп отображается на “ЖК-индикаторе”). В правой части окна расположен движок регулятора громкости. Он управляет программной громкостью генерируемого звука. Громкость нужно установить так, чтобы не переполнялась разрядная сетка ЦАП звуковой карты (при этом возникнут заметные на слух искажения, треск).

В заключение отметим: возможно вам покажется, что виртуальный синтезатор — вещь капризная и требует особой заботы со стороны пользователя. И в этом вы будете совершенно правы. С настоящим синтезатором и проблем меньше, и звучит он несравнимо лучше

Р. Петелин, Ю. Петелин "Звуковая студия в PC"

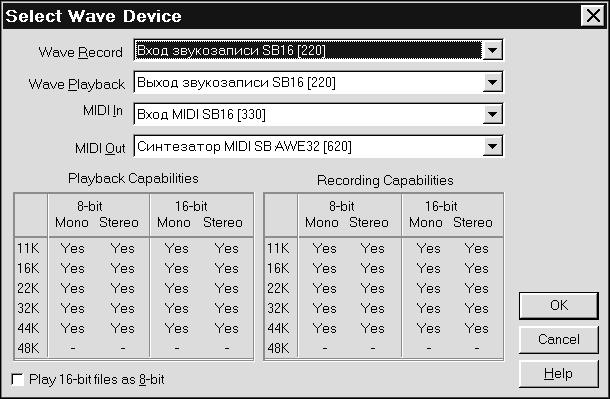

Редактор звуков Cool Edit создан всего одним человеком — Дэвидом Джонсом. Правами на распространение программы обладает фирма Syntrillium Software Corporation. Редактор является свободно распространяемым (Share Ware), его всегда можно найти в Internet на сайте http://www.syntrillium.com/. А если у вас нет возможности прогуляться по всемирной паутине, то Cool Edit можно приобрести в сборниках программ, распространяемых на CD-ROM. На протяжении ряда лет автор программы непрерывно улучшал свое детище и практически достиг совершенства. Последняя на момент написания книги версия программы Cool Edit 96 представляет собой звуковой редактор, обладающими практически всеми возможностями, какие только могут быть у программ такого класса. Cool Edit 96 работает под управлением MS Windows 95 или MS Windows NT. Многие специалисты дают этой программе самые высокие оценки. Так, например, в статье [57] ее автор, рекламирующий Cool Edit 96, перечисляя многочисленные достоинства программы, отыскал в ней единственный недостаток. Цитируем: “Из недостатков же можно отметить отсутствие инструментов для создания звуковых циклов (loop) с целью последующего их использования в сэмплере”. На самом деле средство для зацикливания в ней имеется. Получается, что Cool Edit недостатков не имеет вообще. Хотя, конечно, в мире не может быть ничего абсолютно совершенного. Возможно, и Cool Edit 96 имеет какие-либо недостатки, которые пока остались незамеченными. Но в том, что звуковой редактор оправдывает свое название (“Cool” — крутой), мы уверены на все 200 %. Прежде чем приступать к изучению программы, нужно сделать кое-какие приготовления. После запуска программы сразу загляните в пункт главного меню Options>Select Wave Device. Появится окно диалога, изображенное на рис. 2.1. В верхней части окна расположены четыре списка драйверов доступных устройств для ввода/вывода звуковой информации.

Рядом с названиями драйверов устройств в квадратных скобках указаны их базовые адреса. Важно, чтобы вы понимали, что все эти устройства, скорее всего, являются составляющими одного целого: вашей звуковой карты. В примере, приведенном на рис. 2.1, все четыре устройства принадлежат одной и той же звуковой карте.

Рис. 2.1. Окно выбора устройств ввода/вывода звука Ниже расположены таблицы совместимости устройств воспроизведения (Playback Capabilities) и записи (Record Capabilities) c различными форматами представления звукового сигнала. В левых столбцах таблицы приведены частоты дискретизации от 11 до 48 кГц. На самом деле значения частот приведены приближенно (не показаны дробные части чисел, например запись “11K” соответствует частоте 11,025 кГц). Но в данном случае точность не требуется, так как все эти частоты уже давно стандартизированы, поэтому, хотите того вы или нет, но звуковая карта будет воспроизводить и записывать звук, используя стандартные значения частот дискретизации. Самая верхняя строка таблицы содержит четыре возможных комбинации режимов: 8/16-bit (разрешающая способность сигнала) и Mono/Stereo. Пользоваться этой таблицей также просто, как и таблицей умножения. Посмотрите на пересечение строки и столбца, соответствующих интересующему вас режиму. Если звуковая карта поддерживает этот режим, то на пересечении будет английское слово “Yes”. Как видно из примера, наша звуковая карта (SB AWE 32) не поддерживает режимы с частотой дискретизации 48 кГц. Если даже ваша звуковая карта слегка устарела и поддерживает только 8-битный звук, то, все равно, установив кнопку-переключатель Play 16-bit files as 8-bit (проигрывать 16-битовый файл как 8 битовый), вы сможете производить всевозможные операции с 16-битными файлами и прослушивать их. Естественно, вы будете слышать звук с 8-битным качеством, но это позволит отредактировать файл в его “родном” формате и в дальнейшем воспроизвести его с помощью 16-битной звуковой карты. Кроме привычных кнопок OK и Cancel, это окно диалога, как и большинство остальных окон этой программы содержит кнопку Help. Нажав на нее, вы сможете ознакомиться с информацией о текущем окне. 2.1. Работа с главным окном программы 2.1.1. Основные элементы главного окна После запуска программы главное окно будет выглядеть так, как показано на рис. 2.2.

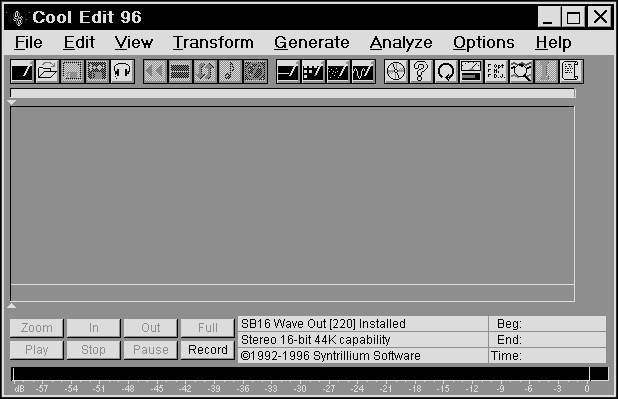

Рис. 2.2. Главное окно программы В верхней части главного окна расположена панель инструментов, внешний вид и состав которой можно формировать по своему усмотрение: размещать на ней или исключать из нее те или иные инструменты (кнопки, соответствующие пунктам главного меню). Для того чтобы узнать назначение какого-либо инструмента, нужно подвести к нему указатель мыши и оставить его неподвижным на некоторое время (около одной секунды). После этого рядом с инструментом высветится подсказка, содержащая перечень функций, которые он выполняет. Мы не будем подробно останавливаться на назначении инструментов, так как их набор не является постоянным, а сами они и полностью дублируют пункты главного меню. На рис. 2.2 видна не заполненное никакой информацией рабочее поле. Оно свободно лишь потому, что вы еще не загрузили в память программы звуковой сэмпл. Если считать звуковой файл с диска, или произвести запись звука с любого из доступных звуковых входов звуковой карты, то в этом поле будет отображаться сэмпл. К рассказу о работе с этим полем мы вернемся сразу после того, как в нашем распоряжении окажется сэмпл. 2.1.2. Запись сэмпла В правой нижней части окна расположены кнопки, напоминающие кнопки управления магнитофоном. С их помощью осуществляется управление отображением, записью и воспроизведением сэмплов. Начнем с записи. Кнопка Record (запись) как раз является единственной доступной, так как сэмпл не загружен и отображать или воспроизводить пока нечего. Прежде чем нажать на эту кнопку, убедитесь в том, что сигнал от источника звука (проигрывателя CD, микрофона, внутреннего синтезатора звуковой карты или любого другого, подключенного к линейному входу звуковой карты) подан на вход АЦП. Как в этом убедиться, спросите вы? Очень просто: на время сверните главное окно программы Cool Edit и запустите программу-микшер звуковой карты. Выберите там источник звука и установите такой уровень записи, чтобы при максимальной громкости не было нелинейных искажений. Для точной установки уровня записи Cool Edit предоставляет очень удобный инструмент. В нижней части окна расположена линейка (рис. 2.3) с отметками от 0 до —57 дБ (справа налево). Щелкните по ней мышью два раза или выберите пункт главного меню Options>Monitor VU Level (шкала уровней громкости). Линейка оживет, на ней будут индицироваться уровни сигналов левого и правого звуковых каналов. Главное, чтобы уровни не доходили до 0 дБ, но в то же время не были слабыми. Правее отметки “0” друг над другом расположены два квадратика, это индикаторы перегрузки левого и правого каналов. Они загораются, если сигнал достигает максимально допустимой амплитуды.

Рис. 2.3. Уровень сигнала довольно велик, но не превышает 0 дБ По сути дела то, что вы сейчас проделали, щелкнув два раза мышью по индикаторам уровня записи — это “холостой” запуск АЦП, при котором не происходит накопления звуковых отсчетов в памяти ПК, а просто отображается текущий уровень сигнала. Подобрав с помощью программы-микшера нужный уровень, не забудьте прекратить холостую работу АЦП: снова дважды щелкните мышью по индикаторам или нажмите кнопку Stop. Теперь можно смело нажимать кнопку Record. При этом открывается окно диалога, изображенное на рис. 2.4.

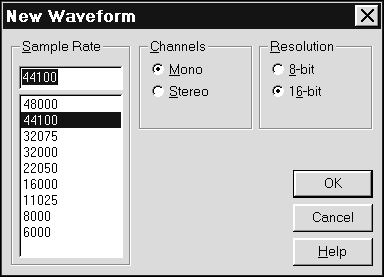

Рис. 2.4. Создание сэмпла Это же окно появится и в том случае, если вы выберите пункт главного меню File>New. Окно диалога предназначено для задания формата, в котором будет храниться оцифрованный звук. В списке Sample Rate выберите частоту дискретизации (сэмплирования), в группе Channels (каналы) — режим Mono (моно) или Stereo (стерео), Resolution (разрешающая способность) — 8-bit (8-битное) или 16-bit (16-битное) представление сигнала. Сразу после того, как вы нажмете кнопку OK или клавишу <Enter>, окно New Waveform закроется и начнется запись. За процессом записи можно следить в информационном поле, расположенном в правой нижней части главного окна программы. Возможный его вид приведен на рис. 2.5.

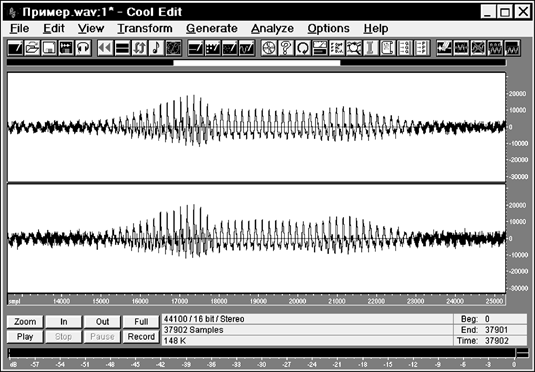

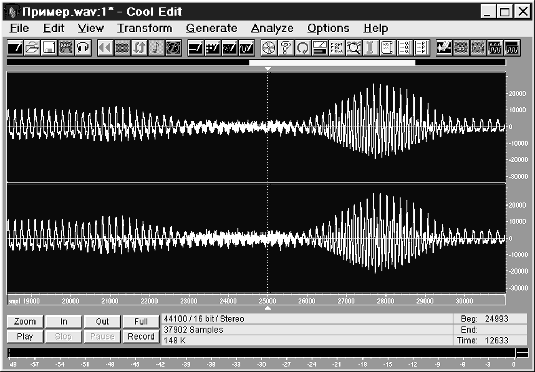

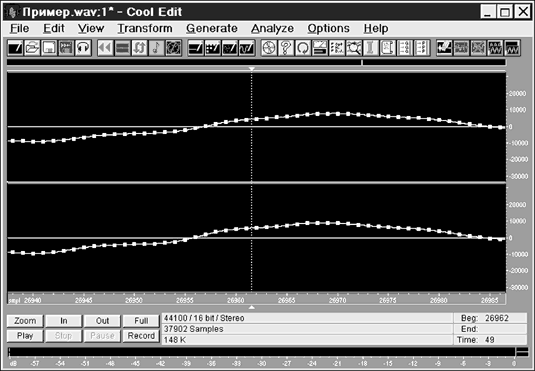

Рис. 2.5. Контроль записи В нашем примере запись “30:21 left” означает, что свободного пространства на диске достаточно для размещения еще 30 мин и 21 с звуковой информации. Ниже указано количество записанных отсчетов, а еще ниже — размер звукового файла в килобайтах (на текущий момент). В процессе записи эти цифры меняются. Правая часть информационного поля отображает данные об уже записанном звуке. Beg (от begin) и End — начало и конец выделенной области сэмпла, с которой в дальнейшем можно производить какие-либо преобразования. В данном случае предполагается, что мы только начали записывать сэмпл, а это значит, что выделить на нем участки для дальнейшей обработки пока невозможно в связи с отсутствием сэмпла. Считать, что в вашем распоряжении уже есть сэмпл, можно будет только после нажатия кнопки Stop. Если вы решили временно прервать запись, воспользуйтесь кнопкой Pause (пауза). 2.1.3. Отображение и воспроизведение сэмпла Итак, вы записали собственный сэмпл. При этом вид главного окна программы изменится. На рабочем окне появится графическое изображение (осциллограмма) сэмпла. Возможный вид стереофонического сэмпла показан на рис. 2.6.

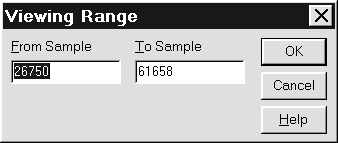

Рис. 2.6. Осциллограмма стереофонического сэмпла Обратите внимание на то, что сразу по окончании записи записанный фрагмент выделен. Для отображения сэмплов используется координатная плоскость. По горизонтальной оси откладываются единицы времени. Выбор единиц измерения времени предоставляется пользователю, но об этом поговорим позже. На рис. 2.6 временная позиция характеризуется номером отсчета (поэтому так много нулей в числах на горизонтальной оси). Оцифровка вертикальной оси соответствует диапазону значений сигнала. Для 16-битного сигнала этот диапазон ограничен значениями — 32768 и 32767, а для 8-битного — 0 и 255. Часто бывает так, что изображение всего сэмпла не умещается на экране монитора. В окне программы видна только его часть. Для того чтобы ориентироваться в том, какая именно часть сэмпла видна, над его изображением расположена диаграмма, светлый прямоугольник которой обозначает отображаемую область. Ухватившись мышью за этот прямоугольник и перемещая его, можно “перематывать” сэмпл. Если вся диаграмма имеет светлый цвет, значит, что в окне отображается весь сэмпл. Размер прямоугольника относится к размеру всей диаграммы так же, как и длительность отображаемого фрагмента к длительности всего сэмпла. Щелкните два раза мышью по этой диаграмме. Появится диалоговое окно, c помощью которого можно точно задать начало и конец отображаемого фрагмента сэмпла (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Начало и конец диапазона отображения сэмпла Отображаемый фрагмент сэмпла начинается с номера отсчета, заданного в поле From Sample, и заканчивается отсчетом, заданным в поле To Sample. Существует еще один способ “перемотки” сэмпла. Возьмитесь мышью за горизонтальную линейку с отметками времени. Указатель мыши при этом примет форму руки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, “проматывайте” сэмпл влево или вправо. При помощи кнопок: Zoom (масштаб), In (увеличить), Out (уменьшить), Full (отображать весь сэмпл) — задается масштаб отображения сэмпла. В последующей работе вы не сможете обойтись без инструментария для выделения фрагментов сэмпла. Начнем с простого. Допустим, вам понадобилось прослушать фрагмент не с начала, а с какого-то определенного момента. Подведите указатель мыши мыши к этому месту и щелкните по нему один раз. Если сэмпл стереофонический, старайтесь, чтобы по высоте указатель мыши находился около линии, разделяющей левый и правый каналы (не обязательно точно на ней). В этом месте появится вертикальная пунктирная линия (маркер), “прикрепленная” за верхний и нижний концы к главному окну. На примере, который показан на рис. 2.8, эта вертикальная линия находится в позиции 40000 отсчета.

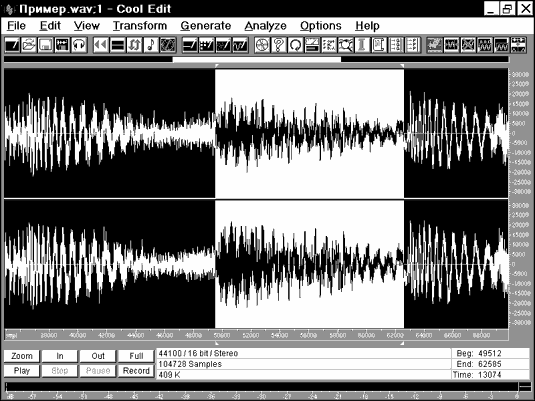

Рис. 2.8. Маркер установлен в позицию 35000 отсчета Теперь, если вы нажмете кнопку Play (или клавишу <Space>), то воспроизведение начнется с той позиции, в которой находится маркер. Как мы уже отметили, для установки маркера нужно щелкнуть мышью только один раз. Если же щелкнуть два раза, то выделится фрагмент сэмпла, который отображается в окне программы. Если вы хотите выделить часть этого фрагмента (еще более короткий участок фонограммы), то воспользуйтесь следующей рекомендацией. Подведите указатель мыши мыши к позиции, соответствующей началу (или концу) фрагмента и нажмите ее левую кнопку. Не отпуская кнопки, подведите указатель мыши к концу (или началу) фрагмента. Отпустите кнопку. Результат проделанной вами работы будет напоминать картинку, представленную на рис. 2.9. Если потребуется изменить границы выделенной области сэмпла, то совсем не обязательно повторять описанную выше последовательность действий. Как только вы щелкните левой кнопкой мыши по сэмплу, весь труд по выделению звукового фрагмента пропадет. Чтобы этого не произошло, для уточнения границ выделенной области воспользуйтесь правой кнопкой мыши.

Рис. 2.9. Выделенный фрагмент сэмпла Итак, вы выделили фрагмент сэмпла. Если теперь нажать кнопку Play, то воспроизведется только этот выделенный фрагмент. Но выделение фрагмента необходимо не только для того, чтобы его воспроизвести. Программа организованна таким образом, что все операции производятся только над выделенным фрагментом. Обо всех исключениях из этого правила мы вас предупредим. Содержание информационного поля, расположенного в правой нижней части главного окна, в режиме редактирования будет отличаться от содержания в режиме записи. В поле содержится следующая информация:

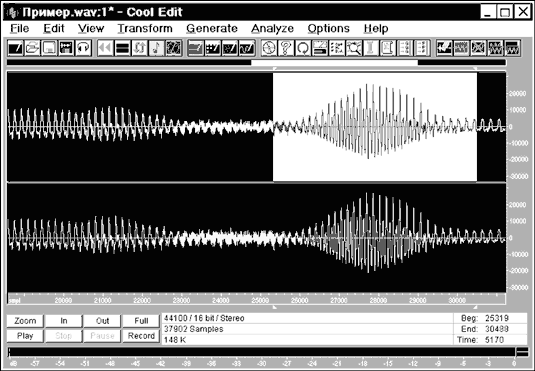

Cool Edit позволяет работать отдельно с каждым из стереоканалов. Для этого нужно выделять фрагменты определенным образом. Делается это просто. Подведите указатель мыши мыши не к линии, разделяющей каналы, а к верхней или нижней частям сэмпла (для работы с левым или правым каналами соответственно). Как только вы поместили указатель мыши на нужной высоте, он изменит свой вид: кроме обычной стрелочки появится буква L (Left — левый) или R (Right — правый). После этого вы можете работать со звуковой информацией отдельных каналов точно также, как и с целым сэмплом. На рис. 2.10 показан выделенный фрагмент сэмпла левого канала.

Рис. 2.10. Выделенный фрагмент левого канала Возможно, вы уже заметили, что при воспроизведении по изображению сэмпла пробегает сплошная вертикальная линия. Эта линия показывает на фонограмме место, воспроизводящееся в данный момент. При определенных условиях (когда отображаемый в окне фрагмент значительно меньше всего сэмпла) отображение воспроизводимого места фонограммы происходит довольно интересным способом. Вертикальная линия стоит посередине окна, а перемещается само изображение сэмпла. В главном окне программы можно редактировать сэмпл на уровне отдельных звуковых отсчетов (микроуровне). В некоторых случаях это может быть очень полезно, например, если нужно удалить короткую импульсную помеху (щелчок). Это позволяет вручную нарисовать форму звуковой волны и использовать ее в будущем для создания собственного музыкального инструмента, обладающего уникальным тембром. Познакомимся с этим режимом редактирования на практике. Чтобы редактировать сэмпл на микроуровне, нужно установить соответствующий масштаб. Нажимая кнопку In, добейтесь того, чтобы отдельные отсчеты были не только видны, но и можно было бы ухватиться за них мышью (указатель мыши примет форму руки, у которой согнуты все пальцы кроме указательного).

Рис. 2.11. Режим редактирования отдельных звуковых отсчетов В этом режиме звуковые отсчеты отображаются в виде маленьких квадратиков, которые соединены тонкими линиями (рис. 2.7). Эти линии помогают ориентироваться в том, какую форму будет иметь сигнал, прошедший ЦАП, включая фильтр нижних частот. Вы наверное уже догадались, что за эти квадратики можно ухватить мышью и перетащить их в вертикальном направлении. Именно так и осуществляется редактирование формы сигнала на микроуровне. Вернуться к нормальному масштабу (редактирование на уровне огибающей амплитуды, а не на уровне отдельных отсчетов) можно, неоднократно нажимая кнопку Out или один раз нажав кнопку Full. Теперь, когда вы освоили основные приемы работы с главным окном программы, можно переходить к изучению работы с главным меню. |

2.2. Меню File — работа с файлами

Самой первый командой меню File является команда New. Она предназначена для создания новой волновой формы (предыдущий сэмпл пропадает). Выбор этой команды приводит к появлению окна диалога New Waveform, с которым вы уже успели познакомиться при записи собственного сэмпла. Если выбрать команду New перед записью и задать формат будущего сэмпла, то при нажатии в главном окне кнопки Record программа не станет повторно вызывать окно New Waveform, а сразу приступит к звукозаписи.

Следующая команда — New Instance запускает экземпляры программы Cool Edit. Дело в том, что программа не может одновременно работать с несколькими сэмплами. А запустив несколько экземпляров программы, можно обойти эту проблему. При помощи команд работы с буфером обмена вы можете переносить фрагменты разных сэмплов из одного экземпляра программы в другой.