- •Оглавление

- •Глава 2 современная ноксосфера 84

- •Глава 3 защита от опасностей 233

- •Принятые сокращения

- •320700 (280201.65) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;

- •330100 (280101.65) «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

- •Тематическое содержание разделов и трудоемкость отдельных тем*

- •Появление различных видов человеке- и природозащитной деятельности в России

- •Контрольные вопросы 29 Рис. 3. Схема воздействия токсичных веществ, поступающих в атмосферу от источника выбросов:

- •Контрольные вопросы

- •Глава 1 теоретические основы ноксологии

- •Принципы и понятия ноксологии

- •Принципы и понятия ноксологии 33

- •Опасность, условия ее возникновения и реализации

- •Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия

- •Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия 39

- •До 160 дБ а и сопровождаются широкой гаммой ответных реакций организма человека (рис. 1.3).

- •Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия 41

- •2) Кратковременные воздействия импульсных опасностей

- •Качественная классификация (таксономия) опасностей

- •Качественная классификация (таксономия) опасностей

- •Качественная классификация (таксономия) опасностей

- •Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)

- •Паспорт опасности лэп Количественная оценка и нормирование опасностей

- •Обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации (извлечение из СанПиН 2.1.4.559—96)

- •Содержание вредных химических веществ в питьевой воде (извлечение из СанПиН 2.1.4.559—96)

- •Нормативы показателей общей а- и p-активности, Бк/л (извлечение из СанПиН 2.1.4.559—96)

- •Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/2.1.8.566—96 (извлечение)

- •Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов

- •Идентификация опасностей техногенных источников

- •Удельные выделения загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна в открытых чугунолитейных вагранках и электродуговых печах

- •— Опасные объекты; 4 — изолинии риска

- •Поле опасностей

- •Глава 2 современная ноксосфера

- •2.1. Взаимодействие человека с окружающей средой

- •2.1. Взаимодействи е человека с окружающей средой

- •Глава 2. Современная ноксосфера

- •Г лава 2. Современная ноксосфера

- •Характеристика органов чувств по скорости передачи информации

- •2.2. Повседневные естественные опасности

- •Техногенные опасности

- •Классификация производственных вредных веществ по степени опасности

- •Симптомы и частотные диапазоны вредного воздействия вибрации на человека

- •Биологические эффекты, возникающие при облучении кожи лазером

- •Опасности, возникающие при эксплуатации лазерных установок, и источники их возникновения

- •Глава 2. Современная ноксосфера Рис. 2.14. Три вида ионизирующих излучений и их проникающая способность 138 а

- •Техногенные опасности

- •Средние значения годовой дозы облучения от некоторых техногенных источников излучения

- •Структура коллективных доз облучения населения Российской Федерации

- •Дозовые пороги возникновения некоторых детерминированных эффектов облучения человека

- •Латентный период проявления раковых заболеваний после облучения

- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами

- •Vue. 2.22. Динамика валовых выбросов вредных веществ в атмосферу передвижными и стационарными объектами автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

- •Список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха

- •В атмосфере Земли

- •1104,8 Млн га назначения — 401,0 млн га

- •Земли промышленности и иного специального назначения — 16,7 млн га (1,0%)

- •Земли запаса — 106,1 млн га (6,2%)

- •Города и поселки Российской Федерации с различной категорией опасности загрязнения почв комплексом металлов

- •По классам опасности

- •По грунту

- •При аварийном режиме

- •11Оксолошя

- •Теплообменник

- •Сравнительные характеристики негативного воздействия ядерных взрывоЭ и аварии на чаэс

- •1 В табл. 2.27 значения пороговых токсодоз приведены для взрослых, для детей они в 4—10 раз меньше.

- •2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 Рис. 2.40. Динамика пожаров на территории Российской Федерации

- •2.5. Чрезвычайные опасности стихийных явлений

- •Контрольные вопросы

- •Охарактеризуйте опасные зоны естественной радиации.

- •Глава 3 защита от опасностей

- •Понятие «безопасность объекта защиты»

- •Основные направления достижения техносферной безопасности

- •В техносфере:

- •Среда; т — техносфс ра

- •Опасные зоны и варианты защиты от опасностей

- •Рас. 3.8. Схема защитного заземления в однофазной двухпроводниковой сети

- •Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму, не менее, м

- •На перегородку

- •1)Определяют коэффициент защиты kwв виде

- •3.4. Техника и тактика защиты от опасностей

- •9 Поксолмия

- •11Орнстые трубы

- •Эффективность использования вторичного сырья по отношению к производству из первичного сырья, %

- •Относительные затраты на различные технологии обезвреживания тбо, разы

- •7 Значения всех величин даны выше.

Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму, не менее, м

Предприятие, завод и т.п. |

Нормативные размеры СЗЗ по фактору вредных выбросов, не менее, м |

Расчетные размеры СЗЗ по фактору шума, м |

Метизный завод |

100 |

525 |

Авторемонтный завод |

100 |

285 |

Прядильно-ткацкая фабрика |

50 |

475 |

Типография |

50 |

355 |

Домостроительный завод |

100 |

300 |

Фабрика-химчистка |

100 |

120 |

Автобусный парк |

100 |

475 |

Трамвайное депо |

100 |

135 |

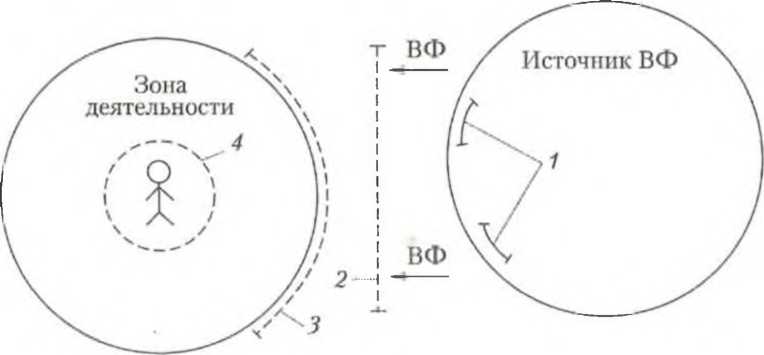

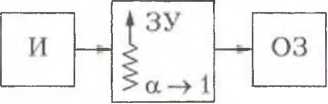

ную технику. Она представляет собой защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта.

Возможности применения экобиозащитной техники показаны на рис. 3.10.

Защитные устройства, реализуемые по варианту 1, обычно встраиваются в источник опасностей. К ним относятся, например, глушители шума, нейтрализаторы и сажеуловители ДВС; пыле- и газоуловители ТЭС и т.п. Устройства, реализуемые по варианту 2, обычно выполняются в виде регенерационных очистителей, экранов (защита от шума экранированием, применением лесопосадок; защита от ЭМП применением сетчатых ограждений и т.п.), а устройства, реализуемые по варианту 3, представляют собой кабины наблюдения или управления технологическим процессом. В качестве устройств, реализуемых по варианту 4, используют СИЗ человека.

Необходимо отметить, что в ведущих странах мира специальная экобиозащитная техника находит весьма широкое применения.

В России находят применение теплозащитные экраны, глушители шума, средства пыле-, туманно- и газоулавливания, устройства электрозащиты, средства индивидуальной защиты и т.д. Ниже рассмотрим некоторые из них.

Устройства для очистки потоков веществ от примесей. Для решения задач очистки потоков масс от вредных при-

Рис.

3.10.

Варианты использования экобиозащитной

техники:

1

— устройства, входящие в состав

источника воздействий; 2—

устройства. устанавливаемые между

источником и зоной деятельности; 3—

устройства для защиты зоны

деятельности; 4

—средства

индивидуальной

защиты

человека

м![]() есей

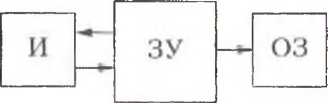

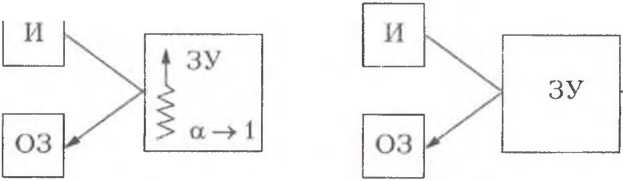

используют защитные устройства (ЗУ),

работающие по принципу выделения

вещества из потока. Их работа

характеризуется эффективностью

очистки потока (отделения примеси):

есей

используют защитные устройства (ЗУ),

работающие по принципу выделения

вещества из потока. Их работа

характеризуется эффективностью

очистки потока (отделения примеси):

где свх и свых— массовые концентрации примеси до и после ЗУ.

В![]() ряде случаев для пылей используется

понятие фракционной эффективности

очистки:

ряде случаев для пылей используется

понятие фракционной эффективности

очистки:

Для оценки проницаемости процесса очистки используют коэффициент проскока веществ К через аппарат очистки. Коэффициент проскока и эффективность очистки связаны соотношением К = 1 - г|.

Гидравлическое сопротивление аппарата очистки Ар определяют как разность давлений газового потока на входе аппарата рвх и на входе из него рвых. Значение ∆р находят экспериментально или рассчитывают по формуле

∆Р - Рвх - Рвых = £,pW^2/2,

где ^ — коэффициент гидравлического сопротивления аппарата; р и W— плотность и скорость газа в расчетном сечении аппарата.

Если в процессе очистки гидравлическое сопротивление аппарата изменяется (обычно увеличивается), то необходимо регламентировать его начальное Аршч и конечное значение Аркон. При достижении Ар = Дркон процесс очистки нужно прекратить и провести регенерацию (очистку) аппарата. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для фильтров. Для фильтров Аркон = (2—5)Дрнач.

Мощность Nпобудителя движения потоков газов определяется гидравлическим сопротивлением и объемным расходом Qочищаемого газа:

N= к∆рQ(ƞмƞв),

где /е — коэффициент запаса мощности, обычно £=1,1— 1,15; г| — КПД передачи мощности от электродвигателя к вентилятору; обычно г|м = 0,92—0,95; г|в— КПД вентилятора; обычно г|в== 0,65—0,8.

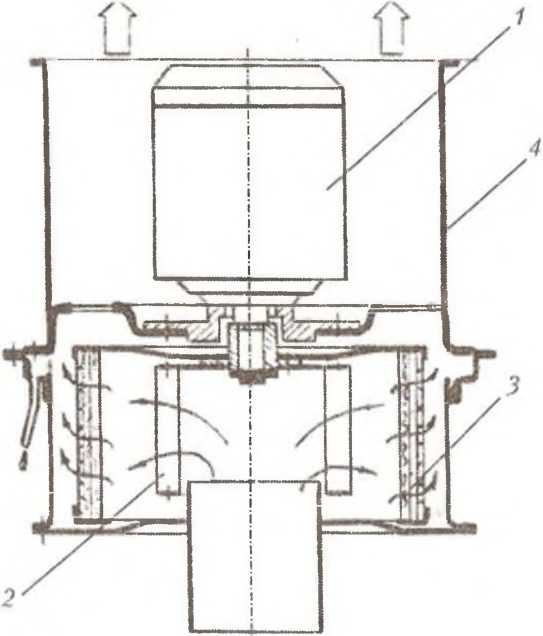

Широкое применение в качестве ЗУ для очистки газов от частиц получили циклоны, электрофильтры, скрубберы, туманоуловители, фильтры, реакторы и т.п.; для очистки

жидкостей (сточных вод) — отстойники, гидроциклоны, фильтры, флотаторы, аэротенки и т.п.

Одно из таких ЗУ показано на рис. 3.11, где представлена конструктивная схема масляного ротационного фильтра для отсоса воздуха и его очистки от масляного тумана, выделяющегося при работе металлообрабатывающих станков с применением минеральных масел в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей. Очищенный фильтром воздух возвращается в помещение цеха с концентрацией масла не более 5 мг/м3.

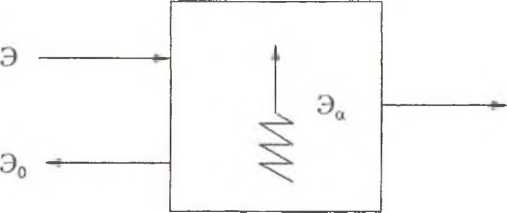

Устройства для защиты от потоков энергии. При решении задач защиты от потоков энергии выделяют источник, приемник и защитное устройство, которое уменьшает до допустимых уровни потоков энергии от источника к приемнику.

Рис.

3.11.

Фильтр ротационный масляный:

1

—электродвигатель;

2

—

вентиляторное колесо; 3

—

перфорированный барабан с волокнистым

фильтровальным материалом; 4—

корпус

ЗУ

Рис.

3.12.Энергетический

баланс защитного устройства

(рис. 3.12), часть Эа поглощается, часть Э0 отражается, а часть Эпр проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами: коэффициентом поглощения а = Эа/Э, коэффициентом отражения (3 = Эа/Э0, коэффициентом передачи т = Эпр/Э.

Если а = 1, то ЗУ полностью поглощает энергию источника, при Р = 1 ЗУ обладает 100% отражающей способностью, а х = 1 означает абсолютную прозрачность ЗУ, т.е. энергия проходит через устройство без потерь.

На практике защиты наибольшее распространение получили методы защиты изоляцией и поглощением.

0

0

Р-*1

а б

Рис. 3.13. Методы изоляции при расположении источника и приемника с разных сторон от ЗУ:

а —энергия поглощается; б — энергия отражается

т

-> О

р->0

р->0

а б

Рис.

3.14.

Методы поглощения при расположении

источника и приемника с одной стороны

от ЗУ:

а

—энергия

поглощается; б

—энергия

пропускается

В основе методов поглощения лежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ. Принципиально можно различать как бы два вида поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счет ее отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь (характеризуется коэффициентом а, рис. 3.14, а), и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ (характеризуется коэффициентом х, рис. 3.14, б). Методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ.

Характерный пример распределения энергии в ЗУ можно увидеть при анализе падения звуковой энергии на перегородку (рис. 3.15).