- •Содержание

- •И.А. Христофорова, а.Ю. Канаев, е.А. Ильина, а.И. Христофоров теплоизоляционный материал на основе отходов стеклобоя

- •Лазерный синтез наноструктур оксида алюминия

- •Д.В. Абрамов, а.Н. Коблов, в.Г. Прокошев, м.Ю. Шарыбкин лазерный синтез наноструктур оксида титана

- •В.Г. Рау, о.Р. Никитин, т.Ф. Рау, л.А. Ломтев расчет вариантов фотонных решеток на упаковочных пространствах

- •В.Г. Рау, е.Г. Богаткина, т.Ф. Рау молекулярная ячейка памяти на основе симметрии комплекса

- •Э.Д. Басырова, Поликарпов, с.Н. Э.П. Сысоев влияние электролита на реологические характеристики шликера и свойства изделия

- •Ю. Т. Панов, а. И. Вдовина, с. А. Лепешин наносеребро – модификатор мембран на основе полиамида

- •Д.М. Кононов, а.В. Жданов, и.М. Букарев, в.В. Морозов использование наноструктурных pvd-покрытий TiN/CrN для повышения ресурса осевого инструмента

- •В.А. Лабутин, а.И. Вдовина, ю.Ю. Михайлов математическое обобщение экспериментальных данных равновесия между коллоидными капиллярно-пористыми телами и влажным воздухом

- •В. А. Кечин, а.В. Киреев оценка эффективности очистки алюминиевых расплавов от растворенного водорода

- •А. А. Кузнецов экспериментальное исследование процессов тепло- и массообмена вблизи пламени метеотрона

- •А.А. Кузнецов, н.Г. Конопасов artemi-k@mail.Ru конструкционные и технологические характеристики установок метеотрон

- •Л.В. Грунская, в.В. Исакевич, а.А. Закиров, д.В. Рубай

- •Программно-аналитический комплекс для исследования структуры сигналов в спектральной и временной областях

- •Лёшина в.А., Авакумова м.В. Золь-гель технология химических шихт для получения термостойких материалов

- •С.А. Галактионова, и.А. Христофорова, а.И. Христофоров

- •Стеновая керамика на основе модифицированной кислой глины

- •А.А. Антипов, с.М. Аракелян, с.В. Кутровская, а.О. Кучерик, а. А. Макаров, д.С. Ногтев, в.Г. Прокошев импульсное лазерное осаждение фрактальных кластерных наноструктур в коллоидных системах

- •Т.С. Шуткина концевые особенности усредненной однопараметрической выгоды циклических процессов с дисконтированием

- •2. Классификация особенностей

- •3. Уровень оптимального цикла.

- •4. Доказательство теоремы 1.

- •Христофорова и.А., Канаев а.Ю., Коробова с.С., Христофоров а.И. Наномодифицированный теплоизоляционный материал на основе силикатов

- •О.Л. Еропов, а.И. Христофоров

- •Исследование влияния наномодифицирующей добавки на свойства мелкозернистого бетона

- •2Θ, ° Время созревания бетона, сут.

- •1. Ca(oh)2 – гидроксид кальция (7,53 ± 0,2 %); 2. SiO2 – диоксид кремния (7,599± 0,2 %);

- •¹ Дорожков в.В., ² Конешов в.Н., ¹ Фуров л.В., ² Абрамов д.В.

- •О создании на экспериментальном полигоне геофизической

- •Обсерватории «запольское» для проведения высокоточных

- •Гравиметрических измерений

- •Д.Ю. Павлов, н.Н. Давыдов средства контроля разрушения железнодорожных рельс повышенной разрешающей способности.

- •Взаимосвязь структуры и свойств наномодифицированного полнотелого керамического кирпича Христофоров а.И., Пикалов е.С.

- •Баринов и.О., Прохоров а. В., Алоджанц а.П., Аракелян с. М. Генерация рамановских поляритонов в резонансных атомных средах

- •А.В. Прохоров, м.Ю. Губин, а.Ю. Лексин, а.П. Алоджанц, с.М. Аракелян диссипативные оптические солитоны в оптически-плотных средах допированных волноводов

- •1. Анализ самосогласованной задачи нелинейного рассеяния света в трехуровневой среде. Основные приближения.

- •2. Стационарные солитоны в допированных волноводах.

- •Список литературы.

- •А.В. Лоханов, а.В. Осин, м.В. Руфицкий. Математическое моделирование для проектирования пьезоэлектрических преобразователей энергии

- •М.Н. Герке, к.С. Хорьков, Номан Мустафа а.А., в.Г. Прокошев, с.М.Аракелян исследование титановых тонких пленок образованных при фемтосекундной лазерной абляции

- •1. Введение

- •А.А. Антипов, с.В. Кутровская, а.В. Осипов лазерный синтез наночастиц в жидких средах

- •Ширкин л.А., Трифонова т.А. Диагностика ультрадисперсных систем посредством дочерних продуктов распада радона в целях обеспечения нанобезопасности

- •Введение

- •Материалы и методика

- •Результаты и обсуждение

- •Литература

- •Янина е.В. Развитие научно – образовательной деятельности по направлению «нанотехнологии» в целях реализации программы модернизации системы профессионального образования владимирской области

- •©2011 И.Ю. Честнов, а.П. Алоджанц, с.М. Аракелян фазовый переход для связанных атомно-оптических состояний в присутствии оптических столкновений

- •1. Термодинамическое Описание Фотонного Поля в Присутствии Ос

- •2. Равновесный Фазовый Переход в Связанной Атомно-Оптической Системе

- •Радиационно-лазерные технологии изготовления аварийных датчиков контроля микродеформации поверхности объектов повышенной опасности. Гулин а.С., Ионин в.В., Давыдов н.Н., Кудаев с.В.

- •Условия оптимизации процесса прошивки наноотверстий импульсным лазерным излучением. Ионин в.В., Давыдов н.Н.

- •600000, Владимир, ул. Горького, 87

А. А. Кузнецов экспериментальное исследование процессов тепло- и массообмена вблизи пламени метеотрона

Приведены результаты экспериментов по регистрации интенсивности теплового излучения факела пламени метеотрона II и параметров, генерируемых при работе метеотрона локальных метеоусловий: направления и скорости ветра, температуры, относительной влажности воздуха. Обоснованы методика и условия использования актинометра. Определен оптимальный режим работы метеотрона по признакам экологической чистоты нагретой вертикальной струи с сохранением ее максимальной дальнобойности.

Введение

Искусственные источники восходящих потоков воздуха разделяют на механические и тепловые [1]: первые – производят вынужденно-конвективные восходящие струи, вторые – естественно-конвективные [2]. Для достижения максимальной дальнобойности нагретой струи по высоте предпочтительнее использовать естественно-конвективные струи сжиганием топлива в свободной атмосфере [1, 2]. В этом случае основной трудностью является обеспечение полного сгорания топлива. Выбором топлива определяются конструкционные особенности тепловых источников метеотронного типа [2]. По эксплуатационным характеристикам им соответствует авиационный керосин сорта ТС-1 (С10Н20), предназначенный для работы в устройствах, где в качестве окислителя может быть использован атмосферный воздух [3, 4].

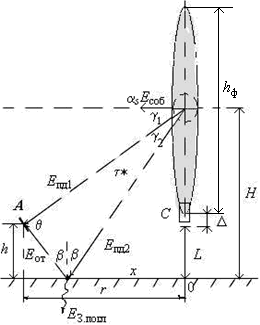

Метеотрон II [2] (рис. 1) имеет десять форсуночных горелок со шнековыми форсунками, равномерно распределенными по общему кольцевому топливному трубопроводу диаметром 14 м, установленному на штативах высотой 1,5 м. Топливо ТС-1 в режимах подачи от 20 до 120 атм поступает на каждую форсунку через спиральный теплообменник, находящий в пламени форсунки и обеспечивающий на каждом режиме работы устойчивость и одинаковую высоту форсуночных факелов (см. рис. 1). Образуемые в турбулентном потоке вихри способны сбивать пламя форсунок. Спиральный теплообменник выполняет функцию и стабилизатора пламени. Диаметр трубопровода теплообменника 22 мм, диаметр спирали теплообменника 280 мм, ее высота 780 мм, а длина трубы теплообменника 9 м.

Рис. 1. Компьютерная версия фотографии работы метеотрона II в режиме давления подачи топлива на форсунку 20 атм

Перегретые в теплообменнике капли жидкого топлива при форсуночном распылении мгновенно вскипают, дробятся и испаряются, облегчая процесс перемешивания с воздухом и обеспечивая наиболее полное сгорание топливовоздушной смеси. При заданных конструкциях теплообменников форсуночных горелок перегрев топлива до парообразного состояния сопровождается падением массового секундного расхода горючего на выходе из форсунки. Для того чтобы не увеличивать количество форсунок, в кольцевом топливном трубопроводе поддерживается высокое давление (80 – 120 атм). Кроме указанного эффекта, при давлении подачи топлива не менее 80 атм между соседними факелами организуется устойчивая огневая связь, и метеотрон работает по модели «конфорочной горелки», обеспечивая устойчивое системное кольцевое горение с генерацией центральной вертикальной нагретой струи продуктов сгорания.

Известно [5 – 7], что основными источниками излучения гетерогенного светящегося пламени являются твердые частицы. В промытом, очищенном, отфильтрованном авиационном керосине ТС-1 наличие твердых частиц примесей пренебрежимо мало. Их концентрация еще более уменьшается при длительном отстое в емкости для хранения ракетных жидких топлив объемом 120 м3 [8]. Определенными источниками излучения в объеме пламени становятся сажевые частицы, концентрация которых по длине турбулентного диффузионного факела имеет максимум для светящейся области пламени [9]. Далее по длине факела и размеры, и концентрация сажевых частиц убывают в условиях газификации и полного сгорания соответственно [6]. Частицы, размеры которых меньше длины световой волны, не только рассеивают свет, но и поглощают его, предопределяя падение лучистого теплового потока [6, 7], поэтому излучательная способность разных областей пламени по высоте факела различна.

Цель работы – экспериментальное исследование процессов тепло- и массообмена среды и факела пламени метеотрона для определения режима генерации экологически чистой нагретой вертикальной струи по признаку минимальных потерь мощности на тепловое излучение при сохранении дальнобойности.

Особенности актинометрии факела пламени метеотрона

Для количественной

сравнительной оценки изменений

интенсивности теплового излучения

пламени метеотрона использовался

промышленный актинометр [10, 11] с

пределами шкалы измерений (0 – 14)

кДж/(м2с).

Шкала калибрована по значениям термо-ЭДС

термостолбика для солнечного излучения,

которое распределяется примерно поровну

на видимую часть спектра и инфракрасную

(λ ≈ 0,4 ÷ 3 мкм) [10]. Поглощательная

способность поверхности пластин

термостолбика зависит от спектра

падающего на нее излучения. Для больших

факелов пламени при горении смеси с

избытком воздуха наиболее интенсивные

полосы излучения

![]() лежат

в инфракрасной области спектра в

интервале длин волн 20 000 и 10 000 Å в

зависимости от температуры пламени

[6].

лежат

в инфракрасной области спектра в

интервале длин волн 20 000 и 10 000 Å в

зависимости от температуры пламени

[6].

Актинометр состоит из теплоприемника, измерительного прибора и корпуса с крышкой. Измерение радиации по степени нагрева, поглощающей радиацию зачерненной поверхностью, производится с открытой крышкой при направлении теплоприемника в сторону излучателя. Время каждого измерения не должно превышать 2 – 3 с, так как покрытия «горячего» и «холодного» слоев термостолбика обладают разным коэффициентом поглощения, и их температуры с течением времени выравниваются [10].

Методика актинометрии [10] открытого факела пламени метеотрона базируется на нижеприведенных установленных фактах и факторах :

1. Метрические характеристики (рис. 2): высота форсунки над поверхностью земли L = 1,5 м, общая высота установки L + C = 2,7 м, высота актинометра (А) над поверхностью земли h = 1,7 м.

2. При малых значениях давления (p) топлива на выходе из форсунки факел пламени целиком охватывает теплообменник-стабилизатор С.. Топливо в теплообменнике перегревается до парообразного состояния. Начиная с режима 40 атм интервал времени запаздывания воспламенения возрастает, возникает «приподнятое пламя» и далее с ростом p, величина зазора ∆ между выходным сечением форсунки и нижней кромкой факела растет (рис. 2). Условия распыла топлива улучшаются, и представительность мелких капель возрастает. Капельки тонкораспыленного керосина испаряются в зоне подогрева, не доходя до зоны реакции. Характер горения в факеле меняется в направлении гомогенного горения заранее перемешанных смесей [6]. Теплообменник (С) смещается по длине факела в зону перемешивания и подогрева (область подготовки).

а б

Рис. 2. Схема актинометрии факела пламени (а), факел пламени метеотрона (б).

3. Результаты измерений высот hф факелов и высот Н «центров факелов» в зависимости от режима работы: 1. hф = 3,0 и Н = hф/2 + L = 3,2; 2. 3,8 м и 3,6 м; 3. 4,2 м и 3,8 м; 4. 5,5 м и 4,5 м для режимов р = 20, 40, 60 атм и 100 атм, соответственно. График зависимости Н =Н(р) имеет форму S-образной кривой. По мере увеличения размеров факела пламени собственное поглощение должно увеличиваться, и излучение пламени должно приближаться к излучению черного тела [6]. Это приводит к ограничению области догорания. Следует ожидать минимальной излучательной способности у нижних частей факела пламени в зоне перемешивания и подогрева около выхода форсунки, максимальной излучательной способности в зоне реакции и ее падения в зоне догорания.

4. Форма излучающей области может быть принята сферической – для зоны реакции и цилиндрической – для зон реакции и догорания. Для режима с р = 100 атм при общей высоте факела 5, 5 м над срезом форсунки диаметр, высота центра, объем и площадь боковой поверхности излучающей цилиндрической области оценены, соответственно: 1,5 м, 4,5 м, 5 м3 и 14 м2. Радиус ro сферической зоны реакции оценен величиной около 1 м (см. рис. 1, 2).

5. Отражение потока излучения поверхностью земли относится к категории диффузного отражения, как рассеяния равно-яркостной, или ламбертовской поверхностью. Полоса поверхности коричневой сухой земли без растительности характеризуется коэффициентом диффузного отражения ρЗS = 0,2 [7, 12] в инфракрасном диапазоне длин волн (λ = 0,8 ÷ 3 мкм) собственного излучения пламени. Вклад со стороны отраженного поверхностью потока энергии излучения (Еот) в регистрируемую величину q интенсивности теплового излучения суммируется по углу β для всех значений х, и ограничен ориентацией принимающей поверхности пластин актинометра по углу θ (см. рис. 2). Погрешность не учета относительного вклада отраженного потока теплового излучения в приближении геометрической оптики и с учетом геометрических и оптических характеристик трасс распространения не превышает 1 % [11].

6. Критериями необходимости учета влияния излучения и поглощения газом лучистой энергии на высоту подъема нагретой струи являются начальные скорость и перегрев струи [13]. Для струй с начальной скоростью 20 м/с и перегревом 2000K ошибка, вносимая пренебрежением лучистой энергии, составляет 2% и падает при увеличении скорости и уменьшении перегрева [13, 14]. В нашем случае скорость струи в начальном сечении 30 м/с, при перегреве около 2000K [15], поэтому излучением в потоке продуктов сгорания можно пренебречь, принимая в качестве основного излучателя факел пламени.

7. Полагаем, что в безветренную погоду диаграмма направленности потока теплового излучения в среде имеет форму симметричного «лепестка» с максимальными горизонтальными размерами (αsEсоб) на уровне реакционной зоны и минимальными размерами на уровне границы нижней кромки факела. Для простоты оценки границы «лепестка» описываются радиус-вектором с началом в центре реакционной зоны, по модулю равным интегральному потоку падающего излучения на поверхность пластин актинометра Eпд1 = (ro/r)2τ*αsEсобcosγ1, где: Есоб – собственный поток излучения; αs – коэффициент поглощения излучения объемом пламенем; τ* – коэффициент внутреннего пропускания воздуха [7, 12] (cм. рис. 2, а).

Результаты актинометрии факела пламени метеотрона

Эксперимент проведен 11 февраля около

полудня, в пасмурную погоду при

температуре воздуха минус 50С.

Установка с одним факелом работала 900

с (15 мин). Проведены измерения температуры

керосина ТС-1 на входе в форсунку при

разных давлениях с использованием

термопары хромель – алюмель (ХА) с

рабочими интервалами по температуре

и термо-ЭДС:

![]() =

0 – 6000С; ∆

=

0 – 6000С; ∆![]() =

(0 – 24,91) мВ. При росте давления подачи

топлива температура топлива на выходе

из форсунки нелинейно падает (табл. 1).

=

(0 – 24,91) мВ. При росте давления подачи

топлива температура топлива на выходе

из форсунки нелинейно падает (табл. 1).

При актинометрии факела пламени форсуночной горелки измерения интенсивности q излучения проводились на стационарном режиме работы метеотрона после 5 – 7 минутного прогрева воздуха перемещением актинометра в направлении факела пламени с подветренной стороны (Ю-В – С-З) на высоте 1,7 м с коррекцией ориентации пластин термостолбика на центр факела. На каждое измерение затрачивалось 2 – 3 с. При перемещении актинометр разворачивался измерительной стороной к оператору. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. Величины давления насыщенных паров pнп как функции температуры топлива определены по данным [3, 16].

Таблица 1. Экспериментальные данные актинометрии факела пламени

№ |

p, атм |

|

, мВ |

to С |

pнп, атм |

Интенсивность излучения q, кДж/(м2. с) |

||||

r =2 м |

r = 4м |

r = 6 м |

r = 8 м |

r =10 м |

||||||

1 |

20 |

0,113 |

5,2 |

125 |

0,4 |

7,7 |

2,1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

40 |

0,128 |

4,5 |

108 |

0,26 |

14,7 |

6,3 |

1,75 |

0,84 |

0 |

3 |

60 |

0,194 |

4,3 |

104 |

0,23 |

- |

7,1 |

3,2 |

2,1 |

0,9 |

4 |

80 |

0,226 |

4,2 |

101 |

0,20 |

- |

7,7 |

3,8 |

1,4 |

1,2 |

5 |

100 |

0,250 |

4,0 |

96 |

0,18 |

- |

6,3 |

3,2 |

2,1 |

0,7 |

6 |

120 |

0,277 |

3,7 |

89 |

0,16 |

- |

9,4 |

4,2 |

1,75 |

0,84 |

Значения объемного расхода топлива на режиме 5 (табл. 1) регистрировались по показаниям расходомера. Давление в подводящей топливной магистрали высокого давления определялось по манометру, а плотность топлива.

![]() ,

,

ρ293 = 0,787.103 кг/м3 [3, 16].

По этим данным и для форсунки с заданным шнеком рассчитывалось произведение

коэффициента расхода Cd на площадь сопла форсунки f , которое принималось постоянным Cd.f = 1,6.10-6 м2 для всех иных режимов, для которых значения объемного расхода через форсунку рассчитывались по формуле [17]:

.

![]()

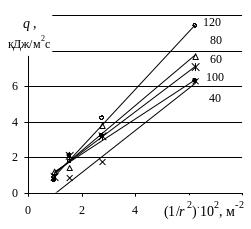

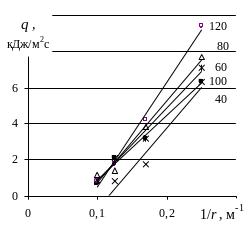

На рис.3, а представлены графики экспериментальной зависимости интенсивности теплового излучения факела пламени от обратного квадрата расстояния от принимающих пластин актинометра до установки, т.е. в приближении сферического рассеяния теплового излучения от излучателя – сферы. На рис. 3, б представлены графики экспериментальной зависимости интенсивности теплового излучения факела пламени от обратного расстояния, т.е. в приближении излучателя – цилиндра.

а б

Рис. 3. Графики экспериментальной зависимости интенсивности теплового излучения факела пламени от обратного квадрата расстояния (а) и обратного расстояния (б) для режимов работы установки по давлению подачи топлива от 40 атм до 120 атм. Приведены линии тренда.

Очевидно, что переход от одной зависимости к другой не влияет ни на качество графиков, ни на их распределение по режимам. При этом рассматриваемые зависимости в обоих случаях и в заданных координатах описываются линейными функциями с коэффициентом R2 достоверности аппроксимации, приближающимся к 1 (табл. 2). Оценка потерь мощности установки на тепловое излучение от факела пламени без учета отражения от поверхности земли проведена для обеих предполагаемых форм излучателя: для сферы Pизл = 2πА1, где А1 – тангенс угла наклона линии тренда (рис. 3, а); для цилиндра Pизл = 2πA2h, где А2 - тангенс угла наклона линии тренда (рис. 3, б), h – высота излучателя. Оценка эквивалентной высоты hэкв ≈ А1/А2 цилиндрического излучателя показывает (табл. 3), что при малых значениях давления подачи топлива излучателями являются области реакции и догорания. С ростом длины факела устанавливается устойчивая область реакции неизменного размера hэкв (около 2,8 м). Величины максимальных мощностей тепловыделения Pmax рассчитаны исходя из теплотворной способности топлива (42950 кДж/кг) [4, 16] и массового расхода (см. табл. 1).

Таблица 2.

Формы функциональных зависимостей q(r) по рис. 3 а, б

р, атм |

Уравнение линии тренда, [q] = кДж/(м2.с) |

|||

(по рис. 3, а) |

R2 |

(по рис. 3, б) |

R2 |

|

40 |

q = 120.r -2 - 1,26 |

0,99 |

q = 45,2.r-1 - 5,25 |

0,96 |

60 |

q = 114.r -2 + 0,03 |

0,99 |

q = 40,5.r-1 - 3,20 |

0,99 |

80 |

q = 128.r -2 - 0,17 |

0,99 |

q = 45,5.r-1 - 3,81 |

0,98 |

100 |

q = 100 r -2 + 0,18 |

0,98 |

q = 36,0.r-1 - 2,72 |

0,99 |

120 |

q = 163.r -2 - 0,67 |

1 |

q = 58,1.r-1 - 5,32 |

0,99 |

Расчетные значения относительных потерь мощности на излучение

ε = Pизл/Pmax (табл. 3).

Очевидно,

что между q и r возможна степенная

зависимость вида

![]() и при А ≈ 105 Вт для выбранного

режима 5 (р = 100 атм) при полном сгорании

топлива без учета отражения от поверхности

земли потери мощности на излучение

Pизл = 2πA

= 0,63 МВт, что составляет около 7 % всей

энергии, выделяющейся при сгорании

топлива. При этом действительные

потери значительно меньше из-за

сопутствующего массообмена в форме

непрерывного вовлечения прогреваемого

воздуха в факел и нагретую струю.

и при А ≈ 105 Вт для выбранного

режима 5 (р = 100 атм) при полном сгорании

топлива без учета отражения от поверхности

земли потери мощности на излучение

Pизл = 2πA

= 0,63 МВт, что составляет около 7 % всей

энергии, выделяющейся при сгорании

топлива. При этом действительные

потери значительно меньше из-за

сопутствующего массообмена в форме

непрерывного вовлечения прогреваемого

воздуха в факел и нагретую струю.

Сравнение

высот подъема конвективных колонок от

теплового источника применением

формулы:

![]() [18] с учетом и без учета тепловых потерь

дает поправку не более 4 %, что соответствует

данным других авторов [13, 14].

[18] с учетом и без учета тепловых потерь

дает поправку не более 4 %, что соответствует

данным других авторов [13, 14].

Таблица 3.

Данные оценки мощности теплового излучения пламени

-

р, атм

Pmax, МВт

Излучатель – сфера

Излучатель – цилиндр

А1, кВт

Pизл, МВт

ε, %

А2, кВт/м

hэкв, м

40

5,5

120

0,754

13,70

45,2

2,65

60

6,75

114

0,716

10,61

40,5

2,81

80

7,77

128

0,804

10,35

45,5

2,81

100

8,6

100

0,628

7,30

36,0

2,78

120

9,5

163

1,024

10,78

58,1

2,81

Обсуждение результатов актинометрии факела пламени метеотрона

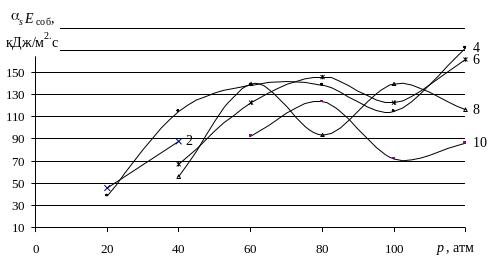

Применяя данные таблицы 1 и формулу Eпд1 = (ro/r)2τ*αsEсобcosγ1 (см. п. 7) при Eпд1(r) = q(r), получаем зависимость генерируемого пламенем потока теплового излучения αsЕсоб для разных режимов работы метеотрона (рис. 4). Коэффициент внутреннего пропускания τ* = 10 - al, где а, м-1 – показатель поглощения, принятый равным 0,2 мкм-1[19], l, м – толщина поглощающего слоя вещества. При росте r от 2 м до 10 м значение τ* при принятом оценочном расчете равно 1, cosγ1 слабо растет от 0,67 до 0,98, а отношение (ro/r)2 падает от 0,25 до 0,01. По определению функция αsEсоб (p) не должна зависеть от расстояний r. Однако, в расчетном варианте такая зависимость существует (рис. 4). Значения среднего уровня величины αsEсоб (в диапазоне режимов 40 – 120 атм) меняются в зависимости от r в следующем порядке: 4 м – 136 кДж/(м2.с), 6 м – 124 кДж/(м2.с), 8 м – 109 кДж/(м2.с) и 10 м – 94 кДж/(м2.с). На расстоянии 2 м регистрации возможны только для двух первых режимов, далее значения q превышают верхнюю границу шкалы измерений актинометра (см. табл. 1). Очевидно, что упомянутый выше и не учтенный в расчете αsEсоб (p) процесс массообмена существенно влияет на процесс теплообмена между факелом пламени и окружающей средой. По отношению средних уровней величин αsEсоб резонно предположить относительный рост радиальной скорости притока воздуха в факел на расстояниях 10 м, 8 м, 6 м и 4 м от установки в форме соответствующего ряда: 1,16, 1,14 и 1,1.

Рис. 4. Графики зависимостей генерируемого пламенем потока теплового излучения для разных режимов работы метеотрона и для разных расстояний от установки: 2 м (х), 4 м (•), 6 м (ж), 8 м (Δ), 10 м (о)

Это может объяснить относительное расположение графиков на рис. 4. При этом следует помнить (см. п. 7), что и границы формы симметричного «лепестка» диаграммы направленности потока теплового излучения могут описываться более сложной и контрастной кривой, нежели косинусоида.

Третьим фактором, влияющим на формы кривых графиков функций αsEсоб (p, r) является переменный радиус r0 реакционной зоны факела, назначенный постоянным и равным 1 м (см. п. 3). С ростом р растут и размеры факела (см. п. 2), а следовательно, и размер реакционной зоны. Учет роста диаметра реакционной зоны в два раза выравнивает участки кривых графиков в диапазоне 20 – 60 атм на уровне 120 – 140 кДж/(м2.с). Последующие «провалы» на трех (их четырех) кривых графиков αsEсоб (p, r) могут быть объяснены только падением величины αsEсоб на режиме давления подачи топлива 100 атм, связанным с ростом полноты сгорания топлива, сопровождающимся уменьшением концентрации и размеров сажевых частиц и относительным ростом их поглощающей способности. Визуально это определяется резким падением задымленности струи.

Исключение в этом анализе представляет обратный ход функции αsEсоб (p, r) на расстоянии 8 м от установки (см. рис. 4). Было предположено, что это связано с не изотропным пространственным распределением векторов скоростей натекающего в факел пламени воздуха и наличием возвратных течений при циркуляции. В таком случае и при наличии постоянной скорости ветра возможна организация устойчивых застойных зон с циркуляцией воздуха, которые должны менять свои размеры и характеристики при смене режима метеотрона, нарушая симметрию и стационарность процессов тепло- и массообмена вблизи факела пламени метеотрона.

Обнаруженная закономерность соответствия минимальных значений радиационных потерь мощности и минимального задымления нагретой струи факела метеотрон была успешно реализована на более мощной модификации метеотрона V [20] с расходом топлива 9,42 л/с (рис. 5). В сухую погоду при скорости ветра до 1 м/с задымление нагретой струи при работе метеотрона V на режиме давления подачи топлива 100 атм визуально обнаруживалось лишь по конусу температурной рефракции (рис. 5). Однако, зависимость интенсивности задымления струи от скорости ветра и влажности воздуха была очевидной: рост обоих параметров с одной стороны сопровождал работу метеотрона, а с другой – приводил к усилению задымления. Это привело к необходимости экспериментального исследования изменений локальных метеоусловий (микроклимата) вблизи факела пламени, как для достижения поставленной цели, так и определения общей конфигурации антенного поля для регистрации вариаций параметров физических полей вблизи факела пламени и струи метеотрона [20].

Рис. 5. Фрагмент экспериментального полигона с работающим метеотроном V. Вид с борта вертолета. Показано расположение мачты метеостанции (+).

Регистрация метеопараметров при работе метеотрона

Для регистрации метеопараметров вблизи метеотрона была скомплектована метеостанция с датчиками температуры, влажности воздуха, давления, направления и скорости ветра. Экспериментальные регистрации воздействия работы метеотрона на микроклимат проводили в разное время года и суток, при разных погодных условиях на ровном рельефе с постоянным уклоном - 3,4о (400 м) в направлении С – Ю. Датчики располагались на расстоянии 50 м от тепловой установки на мачте метеостанции типа А73 – 01 «Пионер» на уровне 10 м от поверхности земли на свободном в радиусе 30 м пространстве (см. рис. 5). Одновременно с показаниями стрелочных приборов метеостанции, сигналы с реохордных датчиков регистрировались на бумажных лентах самописцев типа КСУ2: скорость ветра, температура и относительная влажность – поминутно, направление ветра – непрерывно со скоростью протяжки ленты 7,9(3) мм/мин. Абсолютная погрешность измерения модуля вектора скорости ветра составляла 0,15 м/с, а направления - 15 [21].

Один из опытов серии измерений был проведен в начале марта. Исходные данные на 15 часов 57 минут местного времени: температура -8,4С – -9,8С, влажность 66%, давление 747 мм. рт. ст., скорость ветра 2,8 – 3 м/с, направление ветра 275 (от установки – на мачту), соответствующее северо-западному направлению «розы ветров» (см. рис. 5). Для наглядности сопоставления с направлением от метеотрона на мачту метеостанции направление ветра определялось по углу φ = α + 180о, где α – угол между направлением на север и вектором скорости в области измерений.

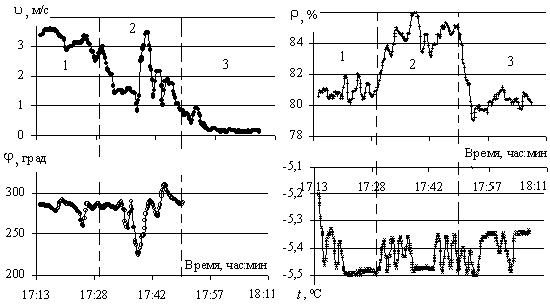

В рамках комплексного эксперимента с 15 часов 57 минут до 16 часов 12 минут производилась серия модуляций давления подачи топлива при максимальном расходе топлива 6 л/с. С 16 часов 39 минут до 16 часов 59 минут производилась серия модуляций давления топлива при максимальном расходе 9,42 л/с. Далее 30 минут метеотрон не работал (пауза). Работа метеотрона на переменном режиме производительности не повлияла на величину и направление скорости ветра во время паузы, но относительная влажность и температура в области измерений существенно увеличились по сравнению с исходными значениями (рис. 6).

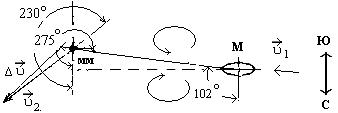

С 17 часов 29 минут по 17 часов 49 минут установка работала на постоянном режиме расхода топлива. Перед включением метеотрона на постоянный режим работы скорость ветра составляла 3,5 м/с и имела слабую тенденцию к падению, а остальные три параметра практически не менялись. Включение метеотрона и его работа в интервале 8 - 10 минут измерений привело к резкому падению величины скорости до 1,5 м/с, росту влажности на 2 % и температуры на 0,1 град. Направление ветра от установки - на мачту при этом не менялось (рис. 6). Это объясняет падение величины суммарной горизонтальной скорости с формированием признаков «застойной зоны» за счет обратного исходному направлению ветра потока вовлечения воздуха в процесс горения (рис. 7).

Рис. 6. Графики

хода скорости

![]() ,

м/с и направления ветра

,

м/с и направления ветра

![]() ,

град, относительной влажности

,

град, относительной влажности

![]() ,

% и температуры t0С

воздуха в опыте 6.03. Пунктирными линиями

отмечены моменты времени включения

,

% и температуры t0С

воздуха в опыте 6.03. Пунктирными линиями

отмечены моменты времени включения

и выключения метеотрона: 1 – до работы, 2 работа на постоянном режиме, 3 – после работы

При формировании «застойной зоны»

флюгер анемометра приобретал хаотическое

вращение. Величина скорости υ1 в

области измерений падала до 0,6 м/с. Затем

флюгер приобретал направление 230о,

а скорость ветра υ2 возрастала

до 3,5 м/с (рис. 6, 7). Очевидно появление

индуцируемого вектора скорости

![]() .

Между установкой и метеостанцией с

подветренной стороны устанавливалось

циркуляционное течение в виде пары

вихревых потоков («южного» и «северного»)

с разным направлением закрутки и

расположенных почти симметрично

относительно направления 102о на

мачту метеостанции (рис. 7). Как известно,

такие вихревые потоки отталкиваются

[22]. При их формировании мачта попадает

в каждый из них попеременно. Это приводит

к колебаниям величины скорости,

направления и температуры на фоне

общего спада скорости ветра. Для зоны

циркуляции характерен прогрев и рост

средней температуры воздуха, что

приводит к росту влажности (см. рис. 6).

.

Между установкой и метеостанцией с

подветренной стороны устанавливалось

циркуляционное течение в виде пары

вихревых потоков («южного» и «северного»)

с разным направлением закрутки и

расположенных почти симметрично

относительно направления 102о на

мачту метеостанции (рис. 7). Как известно,

такие вихревые потоки отталкиваются

[22]. При их формировании мачта попадает

в каждый из них попеременно. Это приводит

к колебаниям величины скорости,

направления и температуры на фоне

общего спада скорости ветра. Для зоны

циркуляции характерен прогрев и рост

средней температуры воздуха, что

приводит к росту влажности (см. рис. 6).

Рис. 7. Расчетная схема генерации вектора скорости, индуцированного работой метеотрона (M) в области мачты метеостанции (мм) (см. рис. 5)

С развитием струи ее активный участок приобретает закрутку, свойственную вертикальным струям северного полушария («против часовой стрелки»). При выключении метеотрона активный участок струи захватывает «северный» вихревой поток циркуляционной зоны с таким же направлением закрутки, «схватываясь» с поверхностью земли. Этот эффект наблюдался авторами каждый раз после выключения метеотрона, работавшего не менее 15 минут. «Северный» вихрь может быть выделен в устойчивую смерчевую структуру и визуально обнаружен, если объем пламени приблизить к поверхности земли, уменьшив высоту поддерживающих штативов [23].

Таким образом, при реальных метеоусловиях и при заданной «розе ветров» с одной стороны (западной) в факел метеотрона поступает с относительно большой скоростью воздух, равномерно прогретый тепловым излучением. С другой стороны (восточной) распределение тепло- и массообмена вблизи факела пламени неравномерное и нестационарное, что является основной причиной небольшого задымления на начальном участке юго-восточного сектора струи.

Выводы

Использование актинометра возможно в полевых условиях для оценочного сравнительного экспериментального исследования изменений интенсивности интегрального излучения пламени в инфракрасном диапазоне спектра при смене режима работы метеотрона;

Эффективное открытое факельное сгорание топлива по признаку минимального задымления вертикальной нагретой струи продуктов сгорания обеспечивается при давлении 100 атм подачи топлива. Минимальные (около 7 %) относительные потери мощности на тепловое излучение определены также этим режимом работы, не зависят от геометрической формы зоны излучения и определяют минимальные потери (до 4%) вертикальной дальнобойности экологически чистой нагретой вертикальной струи продуктов сгорания;

Локальный вертикальный вынос больших масс нагретого воздуха из пограничного слоя и тепловое излучение факела пламени существенно воздействуют на локальные метеоусловия: ростом средней температуры, влажности и скорости и направления перемещения окружающего воздуха;

При работе метеотрона генерируется общая циркуляционная зона воздушных масс с фокусом на поверхности факела пламени, которая сдвигается по направлению ветра с организацией пары вихревых потоков с подветренной стороны метеотрона и нарушением симметрии тепло- и массообмена.

Библиографический список

Шипилов О.И. Исследование вертикальной турбулентной струи и сжимаемого газа. // Труды ИПГ. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. Вып. 8. – 74 с.

Кузнецов А.А., Конопасов Н.Г. Экспериментальное моделирование факелов горящих газовых и нефтяных скважин. Тепловые установки метеотрон II и III // Инженерная физика. 2008. № 3. – С. 20 – 24.

Нефтепродукты(Справочник): под ред. Б.В. Лосикова – М.: Химия, 1966.

Кузнецов А.А., Конопасов Н.Г. Характеристики авиационного керосина сорта ТС-1. Топливо метеотрона // Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции.–Иваново: ИГХТУ. 2007. С. 34–38.

Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: Мир. 1968.

Гейдон А.Г., Вольфгард Х.Г. Пламя. Его структура, излучение и температура. – М.: Изд-во черной и цветной металлургии. 1959.

Теплотехника: учеб. для вузов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер [и др.]. – М.: Высш. шк. 1999. – 671 с.

Кузнецов А.А. О возможных механизмах статической электризации топлива при работе установки метеотрон / Столетовские чтения. – Владимир: ВлГПУ 2005. – С. 77 – 79.

Теснер П.А. Образование углерода из углеводородов газовой фазы. – М.: Химия. 1972.

Янишевский Ю.Д. Актинометрические приборы и методы наблюдений. – Л.: Гидрометеоиздат. 1957.

Кузнецов А.А. Тепловое излучение пламени метеотрона // Физика аэродисперсных систем. – Украина: ОНУ. 2007. Вып. 44..С. 85 – 91

Физические величины: Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А. М. Братковский и [др.]. – М.: Энергоиздат. 1991.

Morton B.R. Modeling fire plumes. Tenth Symposium (International) on Combustion. The Combustion Institute. 1965. P. 973 – 981.

Smith R.K. Radiation effects on large fire plumes. Eleventh Symposium on Combustion. The Combustion Institute, 1967. P. 507 – 515.

Кузнецов А.А. Зондовая диагностика пламени метеотрона // Физика горения и взрыва. 2003. Т. 39, № 3. С. 39 – 49.

Дубовкин Н.Ф. Справочник по теплофизическим свойствам углеводородных топлив и их продуктов сгорания. – М.-Л: Госэнергоиздат. 1962.

Баррер М., Жомотт А., Вебек Б.Ф., Ванденкеркхове Ж. Ракетные двигатели. – М.: Оборонгиз. 1962.

Гостинцев Ю.А., Копылов Н.П., Рыжов А.М., Хасанов И.Р. Загрязнение атмосферы большими пожарами: препринт. Черноголовка: ИХФ РАН. 1991. 59 с.

Зельманович И.Л., Шифрин К.С. Таблицы по светорассеянию. Т.3. Л.: Гидрометеоиздат. 1968. 432 с.

Кузнецов А.А., Бухарова О.Д. Динамика макропроцессов в пламени и нагретой струе // Физика горения и взрыва. 2001. Т. 37, № 1. С. 35 – 41.

Кузнецов А.А., Конопасов Н.Г. Регистрация метеопараметров в приземном слое при работе метеотрона // Методы и средства измерений. – Н. Новгород: НГТУ. 2003. С. 11.

Кузнецов А.А., Конопасов Н.Г. Экспериментальные исследования кольцевых вихрей продуктов сгорания в свободной атмосфере // Физика аэродисперсных систем. № 43. – Одесса: ОНУ. 2006. С. 100 – 106.

Кузнецов А.А., Конопасов Н.Г. Устойчивые вихревые структуры при работе метеотрона // Дисперсные системы. – Одесса: ОНУ. 2006. С. 201 – 202.