- •Основные принципы работы лазеров

- •1. Условия преобразования квантового усилителя в квантовый генератор (лазер)

- •2. Структурная схема лазера

- •3. Роль и разновидности оптических резонаторов лазеров

- •4. Основные явления, происходящие в оптическом резонаторе

- •4. 1. Усиление и потери мощности. Пороговое условие генерации

- •4. 1. 2. Оптимальный коэффициент полезных

- •4. 1. 3. Коэффициент полезного действия лазера.

- •4.2 Формирование спектра излучения лазера.

- •4. 2. 1. Добротность пассивного оптического резонатора. Резонансная характеристика резонатора.

- •4. 2. 2. Формирование спектра излучения в активном

- •4. 3. Моды оптического резонатора. Модовый состав излучения

- •4. 3.1. Интегральное уравнение оптического

- •4. 3. 2. Дифракционные потери и фазовый

- •4. 3. 3. Устойчивые и неустойчивые резонаторы.

- •4. 3. 5. Особенности неустойчивых резонаторов.

- •4. 3. 6. О применимости модели открытого

- •5. Приближенные уравнения

- •5. 1. Дифференциальное уравнение для плотности светового потока

- •5. 2. Дифференциальное уравнение для плотности инверсной населенности

- •5. 3. Полная система балансных уравнений в частных производных

- •5. 4. Усредненные балансные уравнения

- •5. 5. Общие замечания о методе балансных уравнений

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Содержание

- •Основные принципы работы лазеров

2. Структурная схема лазера

Из ранее изложенного материала ясно, что основными

элементами лазера являются:

- активное вещество, позволяющее тем или иным

способом реализовать в нем состояние с инверсией населенности;

- система накачки, назначением которой является

воздействие на активное вещество с целью создания в нем состояния с инверсной населенностью;

- оптический резонатор, обеспечивающий

положительную обратную связь.

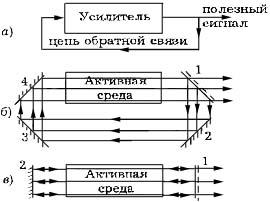

Рис. 1. Схемы генераторов: а) генератор в радиотехнике; б) генератор в оптике (лазер с кольцевым резонатором); в) лазер с плоским (двухзеркалъным) линейным резонатором

Однако при практическом использовании лазеров

обычно требуются дополнительные устройства и системы, обеспечивающие работоспособность лазера или служащие для управления излучением. К ним можно отнести:

- систему охлаждения элементов лазера;

- систему модуляции излучения;

- внешнюю оптическую систему;

- устройства для контроля параметров излучения;

- устройства для управления лучом;

- устройства для селекции типов колебаний и т. п.

В каждом конкретном случае присутствие тех или иных,

или всех сразу, перечисленных элементов не является обязательным.

Как известно, температура активного вещества играет

важную роль в достижении инверсии. В некоторых активных веществах инверсию можно получить лишь при их значительном охлаждении. Система охлаждения предназначена для обеспечения нужной температуры активного вещества или других элементов лазера.

Модуляция излучения лазера необходима при

использовании его в области связи, для генерации коротких мощных импульсов и других целей.

Внешняя оптическая система служит для различного

рода формирования пучка, например, для изменения угловой расходимости.

Устройства для контроля параметров представляют

собой различные измерители параметров излучения и устройства поддержания параметров излучения в соответствии с заданными требованиями (уровень мощности, стабильность частоты и т. д.).

На рис. 2 приведена структурная схема лазера, на

которой сплошными линиями изображены основные элементы лазера, а пунктирными - примеры систем, которые могут применяться в зависимости от конкретного назначения прибора. Стрелками указаны некоторые возможные связи между элементами структурной схемы.

Рис. 2. Структурная схема лазера. Основные системы:

1-активная среда; 2-система накачки; 3-оптический

резонатор. Вспомогательные системы: 4 - система

охлаждения; 5 - система модуляции; 6 - система

формирования или управления излучением лазера

Ввиду того, что основные физические процессы,

происходящие в активном веществе и приводящие к эффекту усиления, нами были рассмотрены в [1], перейдем к рассмотрению характеристик и свойств другого важнейшего элемента лазера - оптического резонатора.

3. Роль и разновидности оптических резонаторов лазеров

Важнейшей, неотъемлемой частью большинства

лазеров является оптический резонатор, который в простейшем случае состоит из двух зеркал (отражающих поверхностей), между которыми располагают усиливающую (активную) среду.

Так как такой резонатор ограничен лишь двумя

поверхностями и открыт с других сторон, его часто называют открытым оптическим резонатором. Основным назначением оптического резонатора является создание условий, при которых возникающее внутри него излучение может многократно проходить через усиливающую среду.

Другими словами, задачей резонатора является

осуществление положительной обратной связи за счет возвращения некоторой части распространяющегося между отражающими поверхностями излучения обратно в активную среду для поддержания процессов вынужденного излучения.

Поскольку плотность излучения на частоте рабочего

перехода при этом возрастает, значительно увеличивается вероятность вынужденного излучения, и энергия, запасенная в активной среде в виде инверсии населенности, реализуется, в основном, в виде излучательных вынужденных переходов.

Часть излучения выводится из резонатора и является,

собственно, тем излучением, которое используется. Отражающие поверхности зеркал могут быть плоскими, сферическими, параболическими и иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Зеркала могут выполняться из металлов с высоким коэффициентом отражения, диэлектриков или полупроводников. Широко используются в лазерах диэлектрические многослойные интерференционные зеркала, коэффициент отражения которых может быть близок к единице.

В качестве зеркал можно использовать призмы полного

внутреннего отражения или границы раздела сред с различными показателями преломления. Активная среда занимает либо часть объема резонатора, либо весь объем. Излучение может выводиться из резонатора через частично прозрачное зеркало, через отверстие связи в одном из зеркал, через края одного из отражателей, а также с помощью полупрозрачной пластины, помещаемой внутрь резонатора. Примеры резонаторов и схемы вывода излучения показаны на рис. 3.