- •Определение отклонения (ундуляции) геоида от общего эллипсоида

- •Определение возмущающего потенциала

- •Регуляризация Земли

- •Практика 1 Пугин Алексей Витальевич

- •Лекция 2 Уклонение отвеса

- •Высокоточное геометрическое нивелирование

- •Решение геологических задач

- •Изучение глубинного строения земной коры

- •Лекция 3

- •Зависимость аномалии силы тяжести от глубины границы Мохо

- •Плотностные неоднородности в мантии

- •Лекция 4 Продолжение

- •Развитие коры и характер гравитационного поля, обусловленного глубинным строением

- •Изучение строения кристаллического фундамента

- •Лекция 5 Определение глубины до фундамента

- •Использование гравитационных и магнитных аномалий для изучения фундамента

- •Изучение структур в осадочной толще

- •Связь плотности и скорости

- •Поиски нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические предпосылки

- •Лекция 6

- •Методика гравиметрических наблюдений

- •О пределение криволинейности регионального фона

- •Лекция 7 Выравнивание аномалий (сглаживание)

- •Гравиразведка над соляными куполами

- •Поиски рифов

- •Поиски угленосных месторождений

- •Гравиразведка на железорудных месторождениях

- •Гравиразведка при поисках месторождений магматического типа

Поиски нефтяных и газовых месторождений

Это одна из важнейших и сложных задач в геофизике. Наиболее успешное ее решение может быть лишь при применении комплексов геофизических методов. Ведущим методом является сейсморазведка, но она одна не сможет решить все задачи.

Геологические предпосылки

Как мы знаем, нефтяные месторождения накапливаются в осадочных породах при наличии определенных условий: должна быть «ловушка», состоящая из непроницаемых пород и должен существовать пласт с коллекторскими свойствами, по которому нефть мигрирует под действием давления в сторону ловушек. Нефть, как более легкая, чем вода, находиться на поверхности воды. Для скопления нефти важное значение имеет пористость. Однако не абсолютная пористость, а размеры пор, в частности, наиболее высокую пористость имеют глины, но глины являются непроницаемыми для прохождения нефти и служат ловушками. Непроницаемыми породами также можно назвать мергель, соль, гипс, ангидрид и др. Породами коллекторами могут быть песчаники, конгломераты, известняки, доломиты. Ловушками для скопления нефти могут быть куполовидные поднятия, антиклинали, тектонические нарушения, рифовые массивы, соляные купола. Могут также быть различные стратиграфические несогласия.

Физической основой для использования гравиразведки является уменьшение плотности коллектора, заполненного нефтью, по сравнению с коллектором, заполненным водой.

![]()

Пусть σн=0,8; σн=1,03; Кн=0,7; Кп=0,2. Тогда получим, что σан=0,035 г/см3.

Определим аномальный эффект:

![]()

Примерно этот эффект составит 0,02 – 0,05 мГал.

Лекция 6

Эффект от нефтяной залежи наблюдается на фоне эффекта разуплотнения в сводовых частях структур, за счет повышения трещинноватости

![]()

Где σ

– это плотность неразуплотненной

породы, С – повышение пористости за

счет повышенной трещинноватости, а ![]() показывает насколько плотность возраста,

поскольку поры заполнились нефтью.

показывает насколько плотность возраста,

поскольку поры заполнились нефтью.

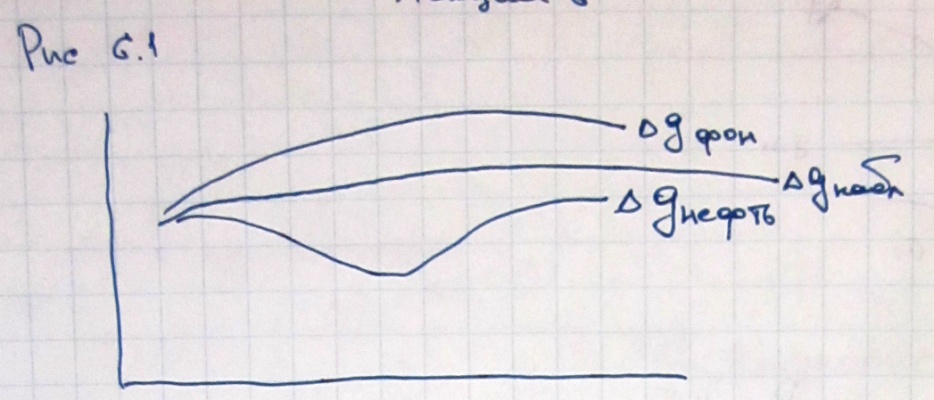

Кроме этого, эффект от нефтяных залежей наблюдается на фоне криволинейного регионального поля. Рис 6.1. Пусть эффект от залежи отрицательный. Наблюденный график будет представлять себе сумму двух составляющих, остальные составляющие мы отбросим (соседние объекты). Т.е. на наблюденном графике эффект от нефтяной залежи не отображается. Поэтому при нефтяных поисках стоит задача определения регионального фона, а именно определение его криволинейности.

Методика гравиметрических наблюдений

Поскольку изучаемые эффекты очень малы, то к методике наблюдения предъявляются повышенные требования, аномалии должны быть получены с максимально возможной точностью. На точность определения аномалий влияют так называемые элементарные ошибки:

1) Ошибка определения аномалии на опорном пункте, эту ошибку называют m1;

2) «Чистая» ошибка наблюдения, это именно ошибка наблюдения с гравиметром m2;

3) Ошибка привязки к опорному пункту m3;

4) Ошибка поправки Буге m4;

5) Ошибка поправки за смещение нуль-пункта m5;

6) Ошибка поправки за влияние рельефа m6;

7) Ошибка, обусловленная структурой съемочной сети m7;

8) Ошибка за нормальное поле m8.

Каждая из этих элементарных ошибок вносит свою долю в общую ошибку m – это ошибка определения аномалии Буге. Причем:

Каждая из этих ошибок имеет свой «вес», наибольшую величину имеют веса ошибок m4 и m5, каждая из этих ошибок 0,62m. При проведении гравиметрических наблюдений наибольшее внимание требуется уделять ошибкам m4 и m5.

Поправка Буге

![]()

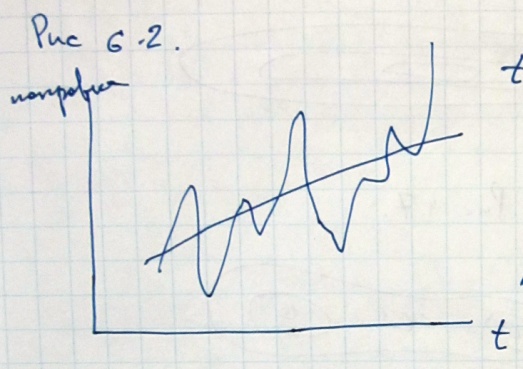

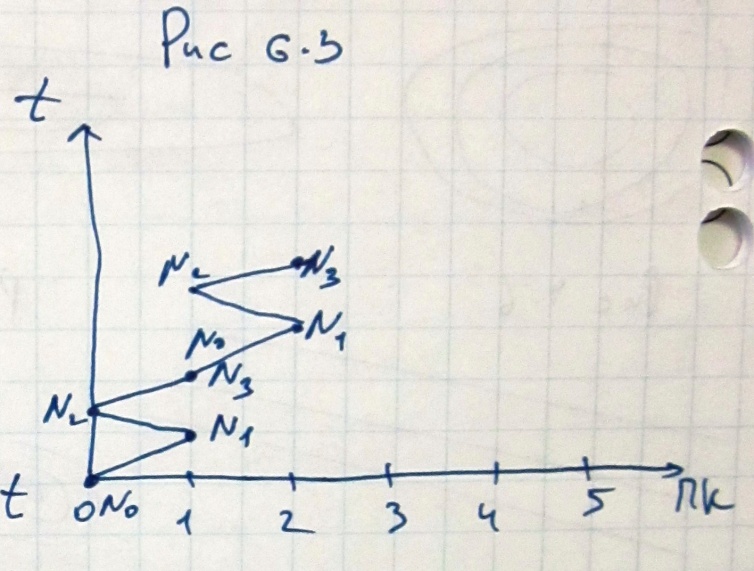

В смещении нуль-пункта можем наблюдать как плавное систематическое изменение, так и обладать флюктуациями, рис 6.2. Предсказать заранее как будет изменяться смещение нуль-пункта невозможно, чаще всего это имеет совершенно хаотический характер, поэтому на практике обычно вводят поправку за смещение нуль пункта, для этого используют повторные наблюдения на точках. Как показала практика, наиболее точный учет смещения осуществляется при съемке по методике измерения отдельных приращений (МИОП), предложенная Маловичко. Дадим развертку по времени рис 6.3. Оператор выходит на профиль, берет отчет на нулевом пикете, идет на следующую точку, берет отсчет там, возвращается на точку 0, опять идем на первую точку и берем отсчет n3. Отсчет n3 для звена 0-1 является N0 для звена 1-2, поэтому на каждом звене мы имеем три измерения приращения, т.е. ΔN.

![]()

Наблюденное

значение на точке определяется как

алгебраическая сумма предыдущих

приращений. Эта методика имеет важные

достоинства: большая точность по

сравнению с другими методиками; не имеет

необходимости в опорной сети (опорные

пункты здесь могут служить лишь для

привязки наблюдений к единому уровню);

поправка за смещение нуль-пункта

автоматически учтена в формуле и не

нужно ее дополнительно учитывать;

возможность текущего контроля качества

наблюдений (для этого можно подсчитать

![]() ,

так называемый разброс приращений) если

ε

не превышает наперед заданной величины

(в зависимости от требований точности),

то наблюдения считаются качественными,

если ε

больше этой величины, то наблюдение в

данном звене нужно продолжить; возможность

заканчивать рейс на любой точке; гораздо

более высокая геологическая и экономическая

эффективность. При этой методике можно

разрядить сеть профилей. Однако, данная

методика имеет существенный недостаток,

большая психологическая нагрузка на

оператора. Методика имеет ряд модификаций,

но наибольшее распространение получил

первичный ее вариант.

,

так называемый разброс приращений) если

ε

не превышает наперед заданной величины

(в зависимости от требований точности),

то наблюдения считаются качественными,

если ε

больше этой величины, то наблюдение в

данном звене нужно продолжить; возможность

заканчивать рейс на любой точке; гораздо

более высокая геологическая и экономическая

эффективность. При этой методике можно

разрядить сеть профилей. Однако, данная

методика имеет существенный недостаток,

большая психологическая нагрузка на

оператора. Методика имеет ряд модификаций,

но наибольшее распространение получил

первичный ее вариант.

Методика однократных измерений МОИ. Наблюдения по этой методике начинаются и заканчиваются на опорных пунктах, например от пункта А до пункта С. Для контроля в середине рейса устанавливают промежуточных опорный пункт В. Рейс – это совокупность наблюдений, объединенных одной закономерностью смещения нуль-пункта.

Методика повторных измерений в обратном ходе. Наблюдения начинают с опорного пункта А, а затем проводят на рядовых пунктах, опорном пункте В, повторяют на нем через 5 – 8 мин и выполняют в обратном направлении вплоть до опорного пункта А. Эта методика позволяет более подробно учесть смещение нуль-пункта, чем МОИ, т.к. на каждом пункте получают два отсчета.

Методика повторных измерений в прямом ходе. Позволяет оператору следить за стабильностью работы гравиметра и исключать выскоки отсчетов.

Методика разностного нуль-пункта (МРНП). Наблюдения проводят одновременно двумя гравиметрами. По разностям отсчетов на каждом пункте строят разностный нуль-пункт. В точках излома разностного нуль-пункта выставляют опорные пункты заполняющей сети. Принято считать, что методика позволяет учесть характер смещения нуль-пункта, и в зависимости от характера смещений построить наиболее подходящую систему опорных пунктов.

Методика статистического нуль-пункта. Сначала наблюдения проводят в рядовых рейсах, а затем – по нескольким секущим рейсам в разные дни или с различными гравиметрами в объеме до 30% от числа рядовых точек. Секущий рейс, как правило, направлен вкрест простирания рядовых и пересекает каждый рядовой рейс только один раз.

Метод рандомизации помех или измерений через точку. Наблюдения проводят при крупномасштабных съемках с шагом менее 100 м одновременно по одному и тому же профилю двумя операторами: один выполняет измерения на четных пунктах, другой – на нечетных.