- •Определение отклонения (ундуляции) геоида от общего эллипсоида

- •Определение возмущающего потенциала

- •Регуляризация Земли

- •Практика 1 Пугин Алексей Витальевич

- •Лекция 2 Уклонение отвеса

- •Высокоточное геометрическое нивелирование

- •Решение геологических задач

- •Изучение глубинного строения земной коры

- •Лекция 3

- •Зависимость аномалии силы тяжести от глубины границы Мохо

- •Плотностные неоднородности в мантии

- •Лекция 4 Продолжение

- •Развитие коры и характер гравитационного поля, обусловленного глубинным строением

- •Изучение строения кристаллического фундамента

- •Лекция 5 Определение глубины до фундамента

- •Использование гравитационных и магнитных аномалий для изучения фундамента

- •Изучение структур в осадочной толще

- •Связь плотности и скорости

- •Поиски нефтяных и газовых месторождений

- •Геологические предпосылки

- •Лекция 6

- •Методика гравиметрических наблюдений

- •О пределение криволинейности регионального фона

- •Лекция 7 Выравнивание аномалий (сглаживание)

- •Гравиразведка над соляными куполами

- •Поиски рифов

- •Поиски угленосных месторождений

- •Гравиразведка на железорудных месторождениях

- •Гравиразведка при поисках месторождений магматического типа

Зависимость аномалии силы тяжести от глубины границы Мохо

Установлено, что между аномалиями силы тяжести и глубиной залегания границы М, а также мощности коры, существует определенная зависимость. Эти величины между собой связаны. Установлением таких зависимостей занимались очень многие ученые-геофизики: Федынский Всеволод Владимирович, Андреев Б.А., Субботин С.И., Каратаев Г.И., Деменицкая Р.М, Цубои, Вулард.

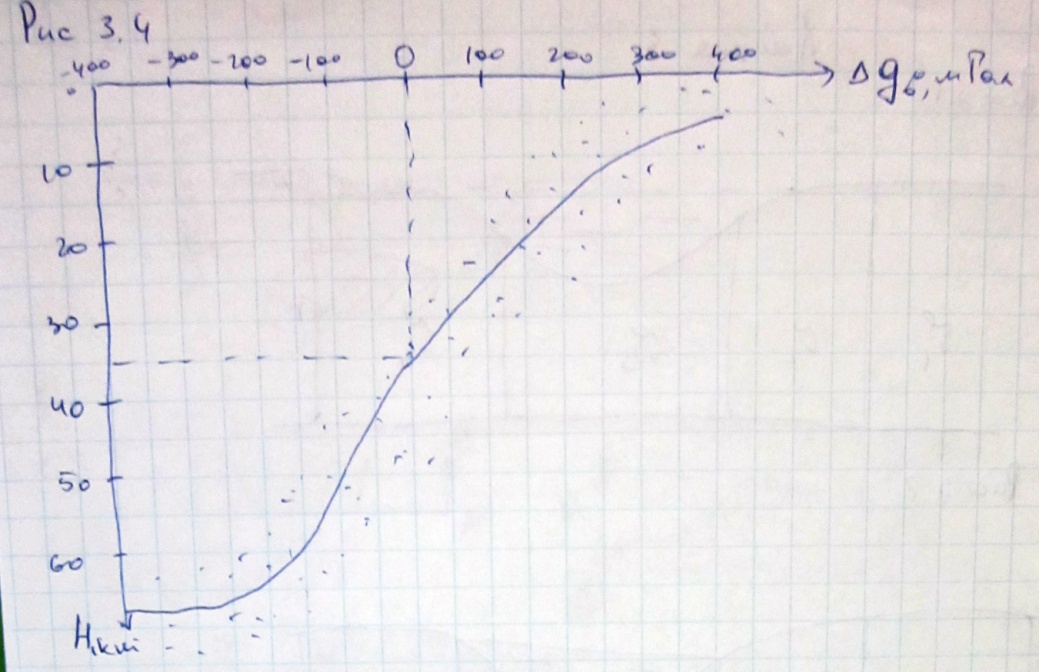

Каждый из этих исследователей получили свои зависимости, например, на рис 3.4. изображена зависимость Деменицкой. Т.е. были точки, в которых известны значения аномалии Буге и глубина до границы, точки апроксимировались кривой с таким уравнением:

![]()

Ч ем

тоньше кора, тем больше величины аномалии

Буге. Минимальные аномалии наблюдаются

в условиях толстой коры, т.е. в складчатых

областях (альпийской особенно), где

аномалии достигают нескольких

отрицательных сотен милигал. На основании

этих зависимостей имеется возможность

определять мощность земной коры по

аномалиям Буге. Поэтому мировую карту

аномалий Буге можно перецифровать в

глубины h

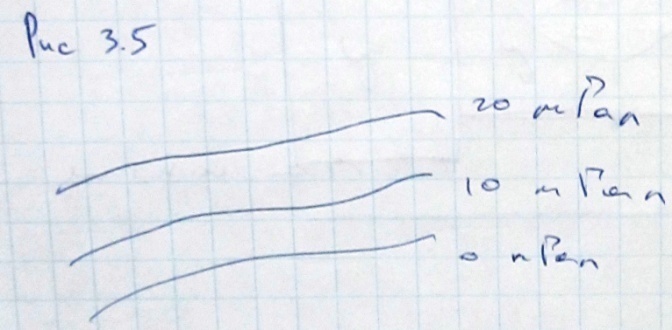

(мощности коры), рис 3.5. Брать среднее

значение поля и переводить в глубины h

(в км). Но такой подход к определению

глубин следует считать приближенным.

Он подходит лишь для случая установления

глобальных осредненных значений. В

отдельных конкретных районах эти

зависимости могут быть существенно

нарушены и для точного определения

глубины такой подход уже не годиться.

Для наглядности сведем наши данные в

таблицу:

ем

тоньше кора, тем больше величины аномалии

Буге. Минимальные аномалии наблюдаются

в условиях толстой коры, т.е. в складчатых

областях (альпийской особенно), где

аномалии достигают нескольких

отрицательных сотен милигал. На основании

этих зависимостей имеется возможность

определять мощность земной коры по

аномалиям Буге. Поэтому мировую карту

аномалий Буге можно перецифровать в

глубины h

(мощности коры), рис 3.5. Брать среднее

значение поля и переводить в глубины h

(в км). Но такой подход к определению

глубин следует считать приближенным.

Он подходит лишь для случая установления

глобальных осредненных значений. В

отдельных конкретных районах эти

зависимости могут быть существенно

нарушены и для точного определения

глубины такой подход уже не годиться.

Для наглядности сведем наши данные в

таблицу:

Характеристика рельефа |

Отметка рельефа, км |

Толщина коры, км |

ΔgБ, мГал |

Океанические впадины |

-3 и глубже |

менее 10 |

>250 |

Материковая отмель |

-2 до 0 |

от 14 до 32 |

+150 до +50 |

Равнинный рельеф |

0 до 1 |

от 32 до 45 |

+50 до -50 |

Горные районы |

свыше 2 |

более 55 |

<-200 |

Плотностные неоднородности в мантии

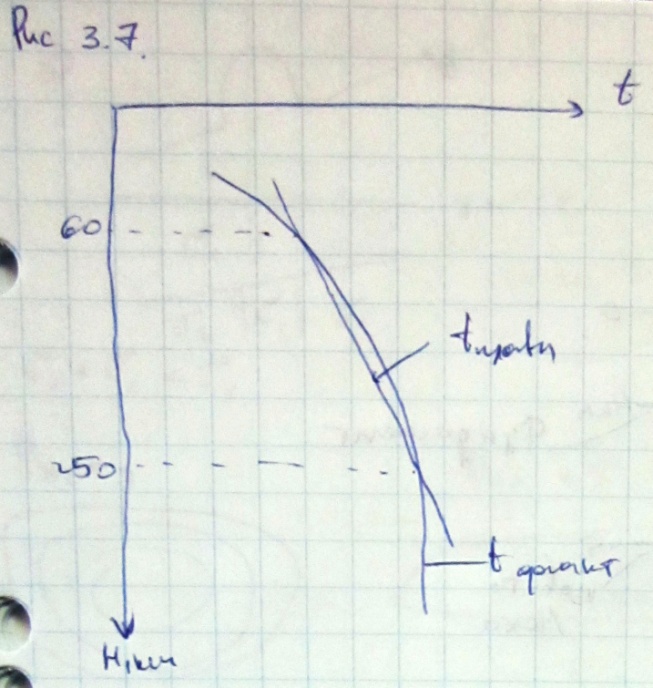

При совместном анализе гравиметрических, сейсмических данных ученые пришли к выводу, что плотностные неоднородности существуют не только в толще коры, но и глубже нее, т.е. в мантии, по крайней мере в верхней. Это установлено по вариациям сейсмических скоростей на одних и тех же глубинах. Зависимость на рис 3.6. Разброс значений говорит о том, что и на той и на другой коре есть большие колебания в скорости. Колебания скорости обуславливают также изменения плотности пород. О наличии плотностных неоднородностях в мантии говорит также наличие, так называемого, волновода, т.е. слоя с пониженными скоростями, который в общем находится на глубине примерно от 60 до 250 км. Наличие волновода объясняется тем, что фактическая температура на глубинах 60-250 км превышает температуру плавления, по крайней мере некоторых компонентов (рис 3.7.). Мощность волновода зависит от характеристики района, а именно наименьшая мощность на древних кристаллических щитах (может уменьшаться до нуля, т.е. волновод может отсутствовать). В других районах континентов мощность варьируется, а максимальной является под океанической корой.

Е сть

другая точка зрения. Мощность волновода

постоянная меняется только лишь сама

скорость, т.е. под океанами скорость

уменьшается и поэтому нам кажется, что

волновод больше. Причина плотностных

неоднородностей в мантии связана с

различными изменениями плотности за

счет физико-химических процессов,

протекающих в мантии. А именно, полиморфных

превращений вещества, фазовых превращений,

электронных превращений и т.д. В ряде

случаев объем может изменятся на 20-25 %.

А изменение объема приводит к изменению

плотности.

сть

другая точка зрения. Мощность волновода

постоянная меняется только лишь сама

скорость, т.е. под океанами скорость

уменьшается и поэтому нам кажется, что

волновод больше. Причина плотностных

неоднородностей в мантии связана с

различными изменениями плотности за

счет физико-химических процессов,

протекающих в мантии. А именно, полиморфных

превращений вещества, фазовых превращений,

электронных превращений и т.д. В ряде

случаев объем может изменятся на 20-25 %.

А изменение объема приводит к изменению

плотности.

Фактическое обнаружение плотностных неоднородностей и изменение за счет этого гравитационного поля представляют сложную задачу. Потому что эти изменения происходят на больших глубинах. Для того, чтобы выделить из общего суммарного поля поле, связанное с неоднородностями в мантии, необходимо из наблюденного поля последовательно вычитать влияние всех вышележащих толщ. Этот способ по предложению американского геофизика Хаммера, носит название «стриппинг». Для надежного его применения необходимо достаточно подробно знать строение верхней части коры, иначе мы можем какую-то толщу учесть неправильно и, тогда, остаточное поле будет выявлено с ошибкой.

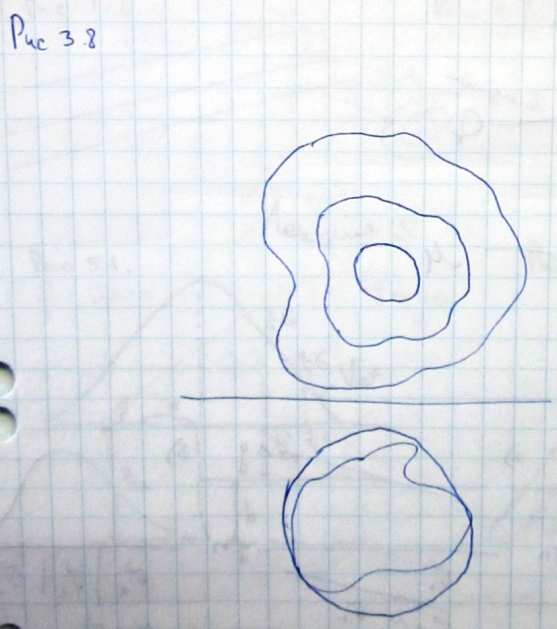

Рассмотрим способ решения задачи. Способ соконтурных кривых. Предположим, что на глубине в мантии возникла некоторая плотностная неоднородность (очаг разуплотнения). Рис 3.8. Гравитационное поле, связанное с этой неоднородностью будет иметь конфигурацию подобную контуру в плане этой неоднородности. В действительности на карте мы этого поля не увидим, т.к. оно будет затушевано влиянием неоднородностей менее глубоко залегающих и создающих более локализованные поля. Но для того чтобы выделить это поле необходимо нарисовать модель этого поля, т.е. изоаномалы необходимой конфигурации, и наложить на гравиметрическую карту и по каждой кривой определить среднее значение Δgср. Это среднее значение будет зависеть от регионального Δgрег:

![]()

![]()

![]() обусловлено источников более масштабным,

в формулу будет входит в виде мало

изменяющейся величины,

обусловлено источников более масштабным,

в формулу будет входит в виде мало

изменяющейся величины, ![]() будет входить в виде небольших

положительных и отрицательных величин

и при суммировании эту часть можно

принять равной нулю. И тогда наибольшее

влияние на

будет входить в виде небольших

положительных и отрицательных величин

и при суммировании эту часть можно

принять равной нулю. И тогда наибольшее

влияние на ![]() будет оказывать

будет оказывать ![]() ,

а если взять разницу средних значений

на крайних кривых, то она практически

будет обусловлена только искомой

плотностной неоднородностью. Поскольку

мы базируемся на контуре плотностной

неоднородности, то мы берем за основу

сглаженный контур и добавляем этот

контур линиями подобной конфигурации

внутри и вне этого контура. Именно

поэтому семейство кривых называют

соконтурными. Информацию по контуру

возникшей плотностной неоднородности

можно взять на тектонической схеме

этого района, на которой данная плотностная

неоднородность нашла свое отражение в

виде структуры.

,

а если взять разницу средних значений

на крайних кривых, то она практически

будет обусловлена только искомой

плотностной неоднородностью. Поскольку

мы базируемся на контуре плотностной

неоднородности, то мы берем за основу

сглаженный контур и добавляем этот

контур линиями подобной конфигурации

внутри и вне этого контура. Именно

поэтому семейство кривых называют

соконтурными. Информацию по контуру

возникшей плотностной неоднородности

можно взять на тектонической схеме

этого района, на которой данная плотностная

неоднородность нашла свое отражение в

виде структуры.