- •Лекция 1. Основные модели разработки по Определение технологии конструирования программного обеспечения

- •Классический жизненный цикл

- •Макетирование

- •Стратегии конструирования по

- •Инкрементная модель

- •Быстрая разработка приложений

- •Спиральная модель

- •Компонентно-ориентированная модель

- •Лекция 2. Анализ программных систем Структурный анализ

- •Диаграммы потоков данных

- •Описание потоков данных и процессов

- •Расширения для систем реального времени

- •Расширение возможностей управления

- •Методы анализа, ориентированные на структуры данных

- •Метод анализа Джексона. Методика Джексона.

- •Методика Джексона

- •Шаг объект-действие

- •Шаг объект-структура

- •Шаг начального моделирования

- •Лекция 3. Синтез программных систем Особенности процесса синтеза программных систем

- •Особенности этапа проектирования

- •Структурирование системы

- •Моделирование управления

- •Декомпозиция подсистем на модули

- •Модульность

- •Информационная закрытость

- •Связность модуля

- •Сцепление модулей

- •Сложность программной системы

- •Лекция 4. Классические методы проектирования

- •Метод структурного проектирования

- •Типы информационных потоков

- •Проектирование для потока данных типа «преобразование»

- •Диаграмма потоков данных пдд

- •Проектирование для потока данных типа «запрос»

- •Диаграмма потоков данных

- •Метод проектирования Джексона

- •Доопределение функций

- •Учет системного времени

- •Принципы объектно-ориентированного представления программных систем

- •Абстрагирование

- •Инкапсуляция

- •Модульность

- •Иерархическая организация

- •Лекция 5. Объекты. Классы. Отношения Объекты

- •Общая характеристика объектов

- •Виды отношений между объектами

- •Видимость объектов

- •Агрегация

- •Общая характеристика классов

- •Виды отношений между классами

- •Ассоциации классов

- •Наследование

- •Полиморфизм

- •Агрегация

- •Зависимость

- •Конкретизация

- •Лекция 6. Базис языка визуального моделирования

- •Унифицированный язык моделирования

- •Предметы в uml

- •Отношения в uml

- •Диаграммы в uml

- •Механизмы расширения в uml

- •Лекция 7. Статические модели объектно-ориентированных программных систем

- •Вершины в диаграммах классов

- •Свойства

- •Операции

- •Организация свойств и операций

- •Множественность

- •Отношения в диаграммах классов

- •Деревья наследования

- •Лекция 8. Динамические модели объектно-ориентированных программных систем

- •Моделирование поведения программной системы

- •Диаграммы схем состояний

- •Действия в состояниях

- •Условные переходы

- •Вложенные состояния

- •Диаграммы деятельности

- •Диаграммы взаимодействия

- •Диаграммы сотрудничества

- •Диаграммы последовательности

- •Лекция 9. Диаграммы use casEe

- •Актеры и элементы Use Case

- •Отношения в диаграммах Use Case

- •Работа с элементами Use Case

- •Пример диаграммы Use Case

- •Построение модели требований

- •Лекция 10. Кооперации и паттерны

- •Паттерн Наблюдатель

- •Паттерн Компоновщик

- •Бизнес-модели

- •Глава 11. Модели реализации объектно-ориентированных программных систем

- •Компонентные диаграммы

- •Компоненты

- •Интерфейсы

- •Компоновка системы

- •Разновидности компонентов

- •Использование компонентных диаграмм

- •Моделирование программного текста системы

- •Моделирование реализации системы

- •Лекция 12. Основы компонентной объектной модели

- •Организация интерфейса сом

- •Идентификация интерфейса

- •Описание интерфейса

- •Реализация интерфейса

- •Unknown — базовый интерфейс com

- •Серверы сом-объектов

- •Преимущества com

- •Работа с сом-объектами

- •Создание сом-объектов

- •IClassFactory :: Createlnstance (iid a); 2 — фабрика класса создает сом-объект и получает

- •Повторное использование сом-объектов

- •Маршалинг

- •Лекция 13. Современные визуальнЫе среды и case - средства

- •Общая характеристика case-системы Rational Rose

- •Создание диаграммы Use Case

- •Создание диаграммы последовательности

- •Создание диаграммы классов

- •Создание компонентной диаграммы

- •Генерация программного кода

- •Лекция 14. Особенности информационных банковских систем и технологий

- •Модульный принцип

- •Ядро системы - базовый модуль

- •Лекция 15. Принцип единства информационного пространства

- •Принцип безопасности

- •Принцип эффективности

- •Принцип взаимодействия

- •Лекция 16. Общие вопросы обеспечения технологии и систем

- •Рынок информационных банковских систем

- •Виды информационных банковских технологий

- •Операционные технологии

- •Документарные информационные технологии

- •Объектные информационные технологии

Операции

Общий синтаксис представления операции имеет вид

Видимость Имя (Список Параметров): ВозвращаемыйТип {Характеристики}

Примеры объявления операций:

записать + записать зарегистрировать) и: Имя, ф: Фамилия) балансСчета ( ) : Integer нагревать ( ) (guarded) |

Только имя Видимость и имя Имя и параметры Имя и возвращаемый тип Имя и характеристика |

В сигнатуре операции можно указать ноль или более параметров, форма представления параметра имеет следующий синтаксис:

Направление Имя : Тип = ЗначениеПоУмолчанию

Элемент Направление может принимать одно из следующих значений:

in out

inout |

Входной параметр, не может модифицироваться Выходной параметр, может модифицироваться для передачи информации в вызывающий объект Входной параметр, может модифицироваться |

Допустимо применение следующих характеристик операций:

leaf

isQuery sequential

guarded

concurrent |

Конечная операция, операция не может быть полиморфной и не может переопределяться (в цепочке наследования) Выполнение операции не изменяет состояния объекта В каждый момент времени в объект поступает только один вызов операций. Как следствие, в каждый момент времени выполняется только одна операция объекта. Другими словами, допустим только один поток вызовов (поток управления) Допускается одновременное поступление в объект нескольких вызовов, но в каждый момент времени обрабатывается только один вызов охраняемой операции. Иначе говоря, параллельные потоки управления исполняются последовательно (за счет постановки вызовов в очередь) В объект поступает несколько потоков вызовов операций (из параллельных потоков управления). Разрешается параллельное (и множественное) выполнение операции. Подразумевается, что такие операции являются атомарными |

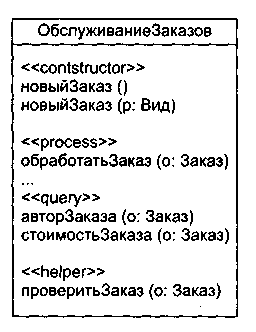

Организация свойств и операций

Известно, что пиктограмма класса включает три секции (для имени, для свойств и для операций). Пустота секции не означает, что у класса отсутствуют свойства или операции, просто в данный момент они не показываются. Можно явно определить наличие у класса большего количества свойств или атрибутов. Для этого в конце показанного списка проставляются три точки. Как показано на рис. 11.3, в длинных списках свойств и операций разрешается группировка — каждая группа начинается со своего стереотипа.

Рис. 11.3. Стереотипы для характеристик класса

Множественность

Иногда бывает необходимо ограничить количество экземпляров класса:

задать ноль экземпляров (в этом случае класс превращается в утилиту, которая предлагает свои свойства и операции);

задать один экземпляр (класс-singleton);

задать конкретное количество экземпляров;

не ограничивать количество экземпляров (это случай, предполагаемый по умолчанию).

Количество экземпляров класса называется его множественностью. Выражение множественности записывается в правом верхнем углу значка класса. Например, как показано на рис. 11.4, КонтроллерУглов — это класс-singleton, а для класса ДатчикУгла разрешены три экземпляра.

Рис. 11.4. Множественность

Множественность применима не только к классам, но и к свойствам. Множественность свойства задается выражением в квадратных скобках, записанным после его имени. Например, на рисунке заданы три и более экземпляра свойства Управление (в экземпляре класса КонтроллерУглов).