- •1919 Год – принято решение о строительстве Каширской грэс

- •Электростатика

- •Закон Кулона.

- •Основные характеристики электрического поля

- •Единица измерения потенциала – вольт

- •Проводники в электрическом поле

- •Электрическая ёмкость.

- •Способы соединения конденсаторов

- •Если в батарее два конденсатора, то из этой формулы можно вывести

- •Если имеем три конденсатора,

- •Постоянный электрический ток. Основные положения

- •Явление сверхпроводимости

- •Закон Ома для всей цепи

- •Работа и мощность электрического тока

- •Пользуясь формулой закона Ома, можно записать

- •Тепловое действие тока

- •Последовательное соединение резисторов

- •Применяя первый закон Кирхгофа для узла а и закон Ома, можно записать

- •Типичные примеры для радиотехника

- •Смешанное соединение резисторов

- •Определить все токи.

- •Далее для удобства можем представить схему в виде

- •Находим эквивалентное сопротивление

- •Расчёт цепей методом свёртывания

- •Коэффициент полезного действия в электрической цепи

- •Рассмотрим схему

- •Потенциальная диаграмма

- •Находим ток

- •Делитель напряжения

- •Расчёт сложной цепи методом наложения

- •Расчёт сложной цепи методом узловых напряжений

- •Расчёт сложных цепей методом эквивалентного генератора

- •Для расчёта схему разделяют на две части

- •Электоромагнетизм

- •Магнитное поле обладает следующими свойствами:

- •Магнитный поток

- •Напряжённость магнитного поля

- •Магнитное напряжение. Намагничивающая сила

- •Закон полного тока

- •Магнитное поле кольцевой катушки

- •Магнитное поле цилиндрической катушки

- •Проводник с током в магнитном поле

- •Величина электромагнитной силы определяется по формуле

- •Магнитное поле в различных средах

- •Кривая намагничивания

- •Петля гистерезиса

- •Свойства магнитных материалов

- •Для разветвлённой магнитной цепи справедливы законы Кирхгофа.

- •Работа при перемещении проводника стоком

- •Магнитное потокосцепление

- •Индуктивность

- •Взаимная индуктивность

- •Разделим уравнение 1 на уравнение 2, получим

- •Явление электромагнитной индукции

- •Закон электромагнитной индукции

- •Формула примет вид

- •Электромагнитная индукция в проводнике

- •Если угол под которым проводник пересекает поле отличается от 900, то

- •Генератор.

- •Двигатель

- •Энергия магнитного поля

- •Энергия магнитного поля в единице объёма

- •Индуктивность кольцевой катушки

- •Эдс самоиндукции

- •По закону электромагнитной индукции

- •Эдс взаимоиндукции

- •Трансформатор. Принцип действия

- •Вихревые токи

Пользуясь формулой закона Ома, можно записать

Как известно, мощность это работа в единицу времени

,

применяя закон Ома, можно также записать

,

применяя закон Ома, можно также записать

Единицы измерения мощности в радиотехнике ватт, милливатт, микроватт.

1Вт = 103мВт = 106 = мкВт; 1мВт = 10-3 Вт = 103 мкВт;

Один ватт это мощность, при которой в одну секунду совершается работа в один джоуль.

В энергетике применяют киловатт и мегаватт: 1кВт = 103 Вт; 1мгВт = 106 Вт;

В электрической цепи различают полную мощность, полезную мощность и мощность потерь;

Р1=Р2+Р0, где Р1- полная мощность, т.е. вся мощность развиваемая источником,

Р2- полезная мощность, это мощность отдаваемая источником во внешнюю цепь,

т.е. мощность, за счёт которой совершается полезная работа.

Р0- мощность потерь, эта мощность обусловлена потерями внутри источника, например его нагревом.

Полную мощность можно определить также по формуле Р1 = Е·I; Где Е – ЭДС, I- ток.

Полезная мощность Р2 = U·I = I2·R

=

![]() ;

Где U-напряжение; R-

сопротивление

;

Где U-напряжение; R-

сопротивление

Мощность потерь Р0=U0·I = I2· r; r – внутреннее сопротивление источника.

Коэффициент полезного действия электрической цепи определяют по формуле

;

;

Если учесть зависимость полной мощности P1и полезной мощности P2 от напряжения, ЭДС и тока, то величину КПД можно выразить через значения ЭДС и напряжения:

;

;

Тепловое действие тока

Из всех преобразований электроэнергии в другие виды энергии, наиболее часто

электрическая энергия преобразуется в тепловую энергию, т.е. в тепло, при этом количество тепла, выделяемое в проводнике, определяется законом Джоуля-Ленца:

Q = I2·R·t, где, Q- количество теплоты в Джоулях, I-ток в Амперах, t-время в секундах.

В теплотехнических расчётах тепло измеряют в калориях, в этом случае необходимо вводить коэффициент 0,24; формула принимает вид: Q =0,24 I2·R·t;

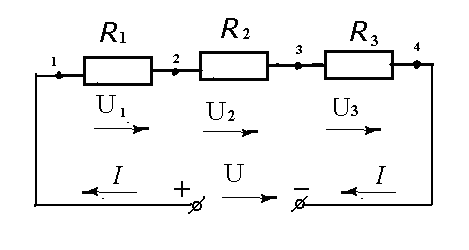

Последовательное соединение резисторов

Это такое соединение, при котором по всем элементам схемы, в частности резисторам, протекает один и тот же ток. Рассмотрим схему, состоящую из источника и трёх сопротивлений, включенных последовательно:

На схеме обозначено:

U- напряжение на зажимах источника; нам уже известно, что это напряжение или эта разность потенциалов возникает в источнике из-за действия сторонних сил, которые принудительно разделяют заряды и создают положительный (+) и отрицательный (–) полюсы (зажимы) источника. Величина этого напряжения меньше величины ЭДС источника на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника.

I – ток, всегда направлен от + к – на участке внешней цепи, т.е. в нагрузке (в данном случае сопротивления R1, R2,R3, и в соединительных проводниках, причём в большинстве расчётов сопротивлениями проводников пренебрегают, т.е. считают их = 0. Там где сопротивлениями проводников пренебречь нельзя, там это обстоятельство оговаривают особо.

U1, U2, U3 –падения напряжения на сопротивлениях R1, R2,R3, которые возникают от прохождения тока по этим сопротивлениям.

С помощью вольтметра легко установить, что U= U1+U2+U3 или I·Rэкв =IR1 + IR2+ IR3, где Rэкв – это такое одно эквивалентное сопротивление, которое будучи включено в цепь вместо R1, R2,R3 не изменит силу тока I, т.е. не изменяет режима работы цепи, далее сокращаем на величину тока I, получим

Rэкв = R1 + R2+ R3

Вывод: Эквивалентное сопротивление нескольких последовательно включённых сопротивлений.

Если имеем n-одинаковых сопротивлений R, то Rэкв = n· R;

При последовательном соединении сопротивлений мощности и напряжения распределятся прямо пропорционально сопротивлениям U1/ U2 = Р1/Р2 = R1/ R2, это вытекает из того, что при одинаковом токе падение напряжения и мощность прямо пропорциональны величине сопротивления.

Пример.

Даны две лампы накаливания (обычные лампочки для освещения в квартирах) , их мощности Р1 = 40 Вт (первая лампа), Р2 = 100 Вт (вторая лампа). Каждая лампа имеет номинальное напряжение - 127 В. ( Номинальное – указанное заводом изготовителем, т.е. такое напряжение, на которое эти лампы рассчитаны). Можно ли эти лампы включить последовательно к источнику 220 В?

Решение: Воспользуемся формулой для мощности P= U2 / R откуда, сопротивление нити накала 1-ой лампы: R1 = U2 / P1 =1272 / 40 = 403,2 Ом ;

сопротивление нити накала 2-ой лампы: R2 = U2 / P2 =1272 / 100 = 161,29 Ом;

Определяем ток в цепи: I = U / R1 + R2 = 220 / 403,2 + 161,29 = 0,39 А.

Найдём напряжение на каждой лампе

U1 = I · R1 = 0,39 · 403,2 = 157 В, U2 = I · R2 = 0,39 · 161,29 = 63 В.

Вывод: напряжение на первой лампе превышает допустимое, лампа будет гореть ярче обычного и поэтому она быстро перегорит, вторая лампа будет работать с недокалом, т.е. слабо. Следовательно такие лампы включать последовательно на напряжение 220 В нельзя.

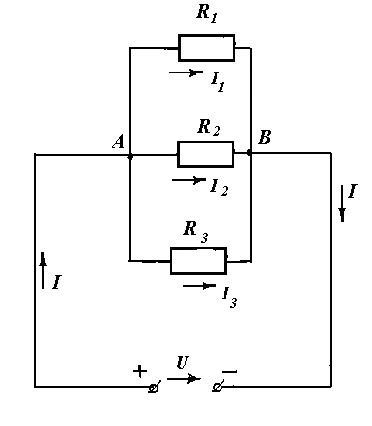

Параллельное соединение резисторов. Первый закон Кирхгофа.

Это такое соединение, при котором на зажимах всех элементов имеется одно и то же напряжение. При рассмотрении схем в них можно выделить узлы и ветви. Узлом называется точка цепи, к которой подходят не менее трёх проводников.

Ветвью называется часть цепи, заключённая между двумя узлами. При этом всегда в узле должна стоять точка, а в пределах ветви не может быть каких-либо ответвлений, поэтому в пределах ветви протекает один и тот же ток. На схеме мы имеем два узла: А и В, и три ветви: ветвь №1: т.А - сопротивление R1 -т.В;

ветвь №2: т.А- сопротивление R2- т.В;

ветвь №3: т.А- сопротивление R3 - т.В;

Поскольку токи в узле измениться не могут, поэтому в электрических цепях всегда выполняется первый закон Кирхгофа:

сумма токов втекающих в узел равна сумме токов вытекающих из узла.

Так в узел А втекает один ток – I, вытекают три тока – I1, I2, I3, следовательно, первый закон Кирхгофа для узла А: I = I1+ I2 + I3, аналогично для узла В:

I1+ I2 + I3 = I, втекающие токи находятся в левой части уравнения, вытекающие - в правой.

Другая формулировка

1-го закона Кирхгофа гласит: алгебраическая

сумма токов в узле всегда равна нулю

![]() ,

чтобы записать закон в таком виде

перенесём правую часть уравнения в

левую, получим для узла А: I–

I1– I2

– I3 = 0, для узла В:

I1+ I2

+ I3 – I

= 0, т.о. втекающие токи всегда берутся

со знаком +, вытекающие - со знаком –;

,

чтобы записать закон в таком виде

перенесём правую часть уравнения в

левую, получим для узла А: I–

I1– I2

– I3 = 0, для узла В:

I1+ I2

+ I3 – I

= 0, т.о. втекающие токи всегда берутся

со знаком +, вытекающие - со знаком –;