- •II. Место проведения занятия: учебный класс (согласно расписанию занятий).

- •III. План проведения практического занятия и расчет учебного времени:

- •IV. Учебно-материальное обеспечение:

- •V. Методические рекомендации преподавателю по организации и проведению практического занятия

- •VI. Мотивационная характеристика темы

- •VII. Цель занятия

- •VIII. Задачи занятия

- •IX. План проведения занятия

- •1. Введение, мотивация темы

- •2. Определение исходного уровня знаний

- •Вопросы для контроля знаний из смежных дисциплин:

- •3. Курация больных (анализ архивных историй болезней, синдромосходных больных).

- •4. Клинический разбор курируемых больных (архивных историй болезней, синдромосходных больных) с обсуждением учебных вопросов:

- •Профилактические и лечебные антидоты фов

- •5. Решение и обсуждение ситуационных задач

- •6. Контроль знаний по теме занятия (тестовый контроль и разбор допущенных ошибок).

- •7. Заключение по теме

3. Курация больных (анализ архивных историй болезней, синдромосходных больных).

4. Клинический разбор курируемых больных (архивных историй болезней, синдромосходных больных) с обсуждением учебных вопросов:

— Патогенез ОВ судорожного действия (ФОВ карбоматы).

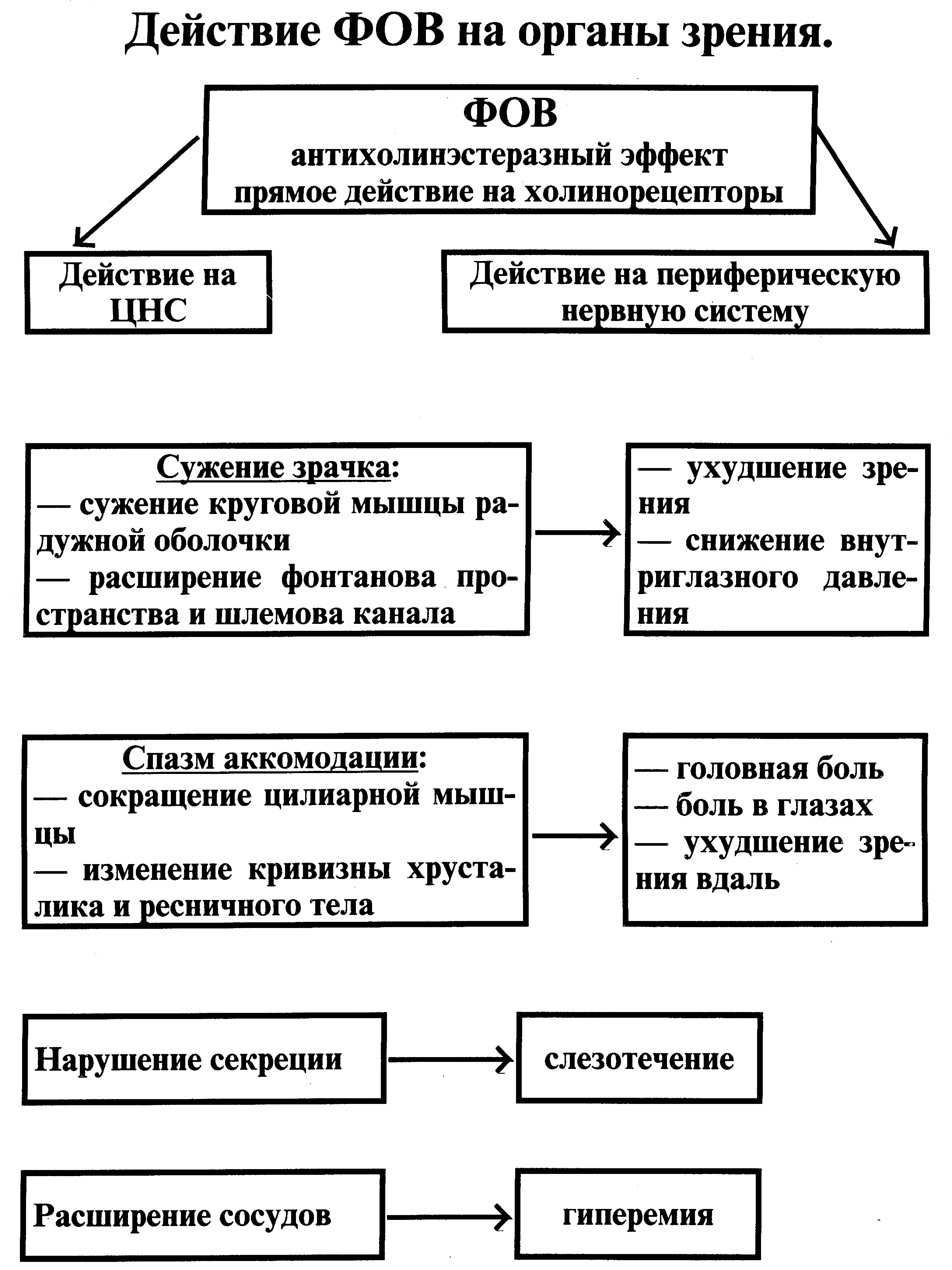

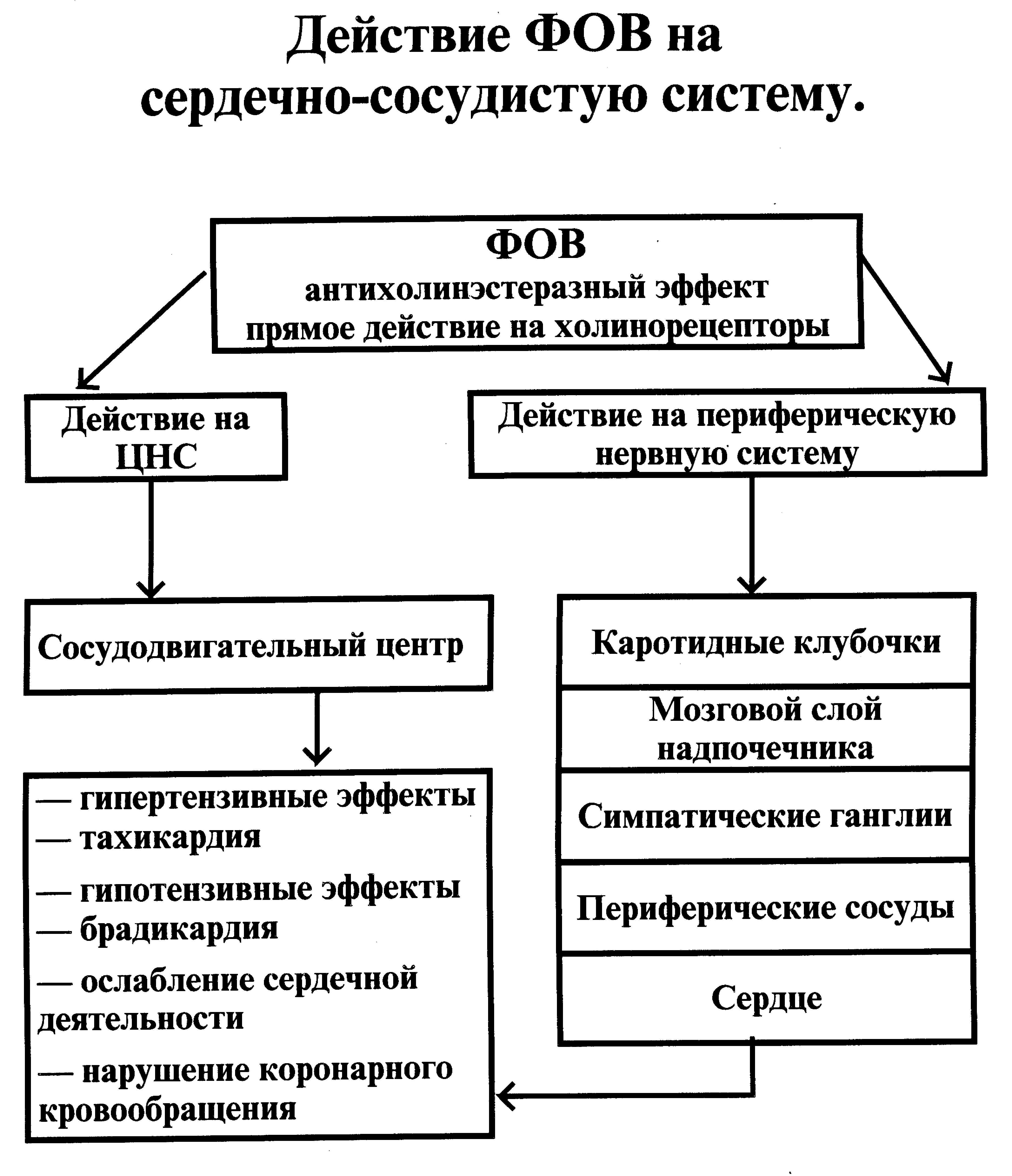

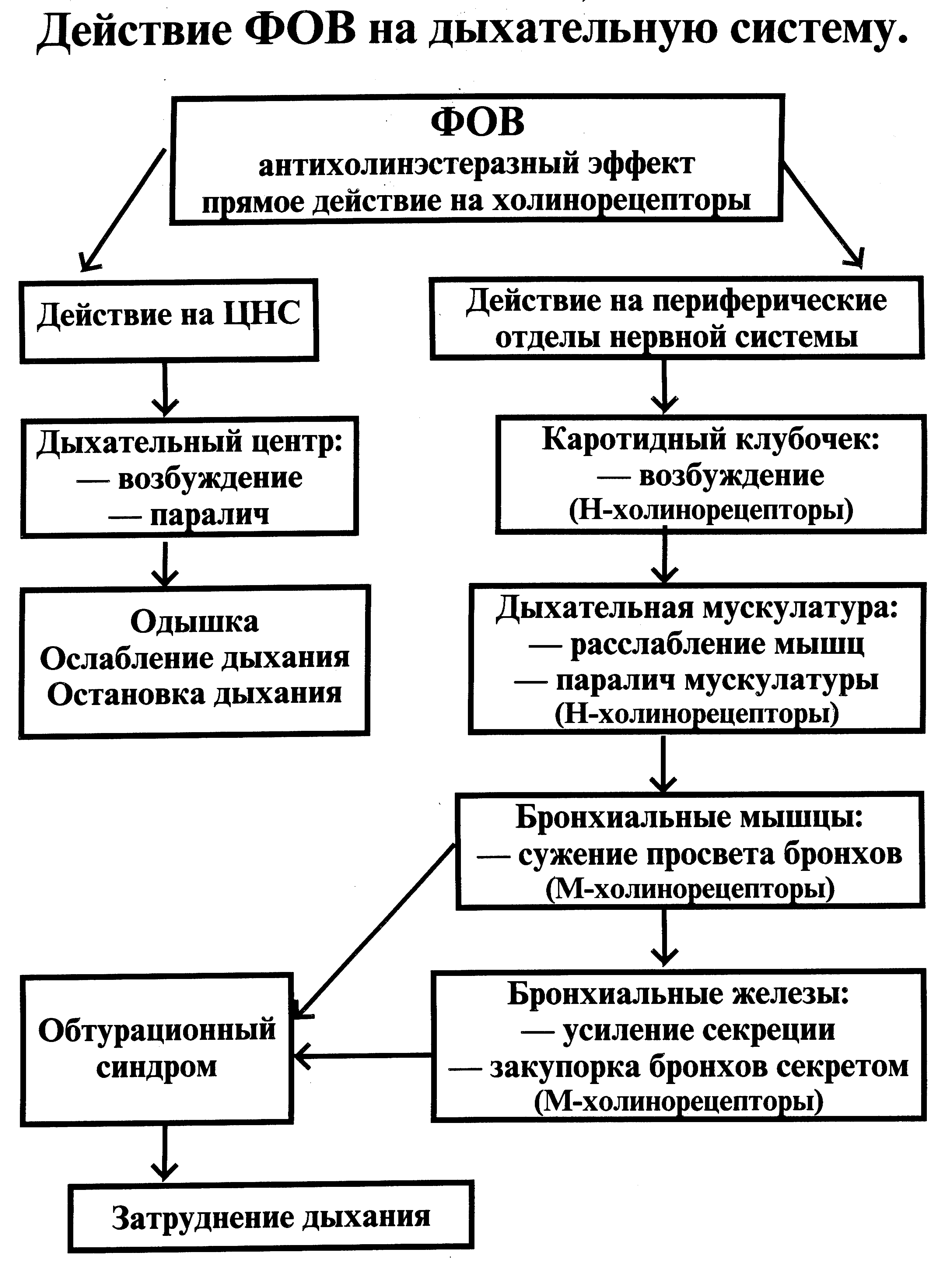

— Поражения органов зрения, сердечно-сосудистой, дыхательной систем при отравлениях ФОВ. Клиническая характеристика поражений по формам тяжести.

— Причины смертельных исходов. Осложнения и последствия поражений.

— Особенности поражений ботулотоксином, сакситоксином, тетродотоксином.

— Основные методы терапии пораженных ОВ нервно- паралитического действия на ЭМЭ. Прогноз.

Учебный вопрос. ОВ судорожного действия – ФОВ, карбаматы (прямое, непрямое действие).

Механизм действия ФОВ сложен. В соответствии с нейротоксической классификацией они относятся к ОВТВ судорожного действия, воздействующие на холинореактивные синапсы.

Первым механизмом действия всех ФОВ является нарушение обмена ацетилхолина, которое касается синтеза, накопления, гидролиза ацетилхолина, а также воздействия его на холинореактивные структуры. Наибольшее значение в механизме действия ФОВ придают ингибированию холинэстеразы.

Установлена высокая избирательность действия ФОВ в отношении фермента холинэстеразы, активность которой под действием ФОВ может подавляться на 30-80% от исходного уровня. ФОВ присоединяются к активным центрам холинэстеразы и инактивируют (ингибируют) фермент. Большая часть ФОВ инактивирует лишь эстеразный участок холинэстеразы, но, тем не менее, холинэстераза теряет способность гидролизовать ацетилхолин. Ацетилхолин накапливается в синапсах, вызывая возбуждение (перевозбуждение) холинореактивных структур организма, которые расположены во всех тканях и органах человека, включая ЦНС. Ацетилхолин является наиболее универсальным медиатором в организме, а накопление его ведет к отравлению собственным эндогенным ацетилхолином. ФОВ вызывает стойкое, необратимое угнетение фермента, восстановление активности истинной холинэстеразы в эритроцитах крыс после отравления ФОВ происходит через 48 дней (полная замена эритроцитов), а в мозгу — только через 147 суток. Чем выше токсичность вещества, тем более значительно подавляется активность холинэстеразы. При смертельных поражениях наблюдается почти 100% угнетение фермента, при средней степени — до 80%, при легкой — активность холинэстеразы снижается на 20—30%.

Накопление ацетилхолина приводит к перевозбуждению М- и Н-холинореактивных структур (центральных и периферических).

М-холинореактивные структуры расположены во внутренних органах, холинэргических структурах глаза, в различных структурах мозга.

Н-холинореактивные системы заложены в вегетативных ганглиях, как симпатических, так и парасимпатических, в каротидном клубочке, мозговом слое надпочечников, хеморецепторах дуги аорты, задней доле гипофиза, многих структурах мозга, а также дыхательной и поперечно-полосатой мускулатуре.

Вторым механизмом действия ФОВ является прямое возбуждающее действие на холинэргические системы организма. Сродство ФОВ к холинорецепторам связано со структурной близостью холинэстеразы и холинорецепторов. Этим объясняется, что тяжесть клиники не всегда строго параллельна степени подавления холинэстеразы. ФОВ также угнетает и другие виды эстераз, в т.ч. псевдохолинэстеразу сыворотки крови и печени, протеазы (трипсин, химотрипсин), фосфатазы, влияющие на гликолиз в мышечной ткани, что ведет к значительным обменным нарушениям.

Третьим механизмом действия ФОВ является их способность сенсибилизировать холинорецепторы по отношению к собственному ацетилхолину, что объясняет, по-видимому, рецидивы клиники поражения через много дней после контакта с ФОВ, когда они в организме давно нейтрализованы.

Четвертым механизмом действия ФОВ является ускоренное высвобождение ацетилхолина из синаптических пузырьков, повышение его концентрации на пресинаптической мембране.

Кабаматы – первое вещество алкалоид (физостигмин) выделено в 1864 г. Джобстом и Хессом из калабарских бобов (Африка). Сейчас известны сотни веществ этого класса как растительного, так и (больше) синтетического происхождения используется в качестве лекарственных средств (физостигмин, галантамин, пиридостигмин и др.), средств борьбы с грызунами (альдикарб), насекомыми. Проникают в организм человека преимущественно через дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, через рот; плохо – через кожу. Клинические проявления очень сходны с поражением ФОВ, но основное отличие – меньшая продолжительность нарушений, например, через слизистую глаз – не более 2 часов. При тяжелых отравлениях развивается судорожный синдром, но если в течение этого времени не наступает летальный исход, то дальше – быстрое улучшение. При лечении следует учитывать большую (чем при ФОВ) эффективность холинолитиков, но меньшую – реактиваторов холинэстеразы, а также для профилактики противопоказаны П-6, П-10.

Заключение по вопросу. Патогенез поражений ОВ судорожного действия сложен, многогранен. Основной теорией патогенеза является антихолинэстеразный механизм действия.

Учебный вопрос. Патогенез нарушений ЦНС, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, эндокринной системы.

Действие ФОВ на различные органы и системы показано в схемах 1,2,3.

|

|

|

Схема 1 |

Схема 2 |

Схема 3 |

Классификация острых поражений ФОВ приведена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация острых поражений ФОВ

Наименование вещества |

Поступление яда |

Степень поражения |

Клинические формы по ведущему синдрому |

Периоды интоксикации |

Осложнения |

|

Ранние (1-2-е стуки) |

Поздние (после 2-го дня) |

|||||

Зарин Зоман Ви-газы |

Ингаляционный Через кожу Через рану Через конъюнктиву Через рот |

Легкая Средняя Тяжелая Крайне тяжелая |

Миотическая Диспноэтическая Невротическая Кардиальная Желудочно-кишечная Психоневротическая Бронхоспастическая Судорожно-паралитическая |

Скрытый Острых явлений Выздоровление |

— Паралич дыхания (преимущественно центральный). — Коллапс. — Миокардиодистрофия. — Рецидивирующий бронхоспазм. — пневмония. — Нефропатия. — Интоксикационный психоз. |

— Паралич дыхания (периферический). — Астенический (астеновегетативный) синдром. — Токсическая энцефалопатия. — Токсический полиневрит. |

Заключение по вопросу. ОВ судорожного действия, прежде всего, поражают центральную и периферическую НС, а также органы дыхания, сердце, глаза, ЖКТ, железистые органы.

Учебный вопрос. Клиника и диагностика отдельных форм течения поражения (легкой, средней, тяжелой). Причины смертельных исходов. Осложнения и последствия поражений.

По степени тяжести различают легкую, среднюю и тяжелую степень поражения. Легкое поражение ФОВ может протекать в нескольких клинических вариантах: психоневротическая, миотическая, кардиальная, диспноэтическая, желудочно-кишечная формы.

Психоневротический синдром различной степени выраженности имеет место при всех клинических вариантах и степенях тяжести поражения ФОВ. Эту отдельную клиническую форму выделяют в том случае, когда центральные М- и Н-холиномиметические эффекты доминируют над другими клиническими проявлениями. Клинические симптомы сводятся к неадекватности поведения, беспокойству, суетливости, чувству страха; легко возникает паническое настроение, неуправляемость, особенно при массовых поражениях. Бессонница может сохраняться неделями.

Миотическая форма поражения, которая ранее считалась единственной формой легкой степени ингаляционного поражения, на самом деле, возникает далеко не всегда, что затрудняет диагностику (схема № 1).

При кардиальном клиническом варианте больные жалуются на боли в области сердца различного характера и интенсивности. На первых этапах может преобладать брадикардия или тенденция к ней (схема № 2).

При диспноэтическом варианте больные жалуются на диспноэ при дыхании, которое может касаться обеих фаз дыхания. Появляющиеся признаки бронхоспазма значительно усиливают чувство страха и паники (схема № 3).

При желудочно-кишечной форме преобладают диспептические явления.

Средняя степень тяжести ингаляционного поражения протекает, как правило, в виде бронхоспастического варианта. На первый план выступает клиника тяжелого бронхоспазма с бронхореей, саливацией, ринореей, нарушениями тонуса дыхательной мускулатуры, поперечно-полосатой мускулатуры, нарушениями ЦНС.

Клиника тяжелой генерализованной формы поражения складывается из проявлений вышеуказанных синдромов с выходом на первый план генерализованных клонико-тонических судорог с развитием в последствии парезов и параличей.

Причиной смерти является острая дыхательная недостаточность, развивающаяся в результате целого спектра нарушений (бронхоспастический синдром, парез дыхательной мускулатуры, судорожный синдром, возбуждение с последующим параличом дыхательного центра и др.).

У пораженного, пережившего поражения ФОВ, могут развиваться психопатологические, неврологические, соматические осложнения. Первая группа осложнений проявляется острыми психозами, психастенией, истерией, энцефалопатией. Неврологическая группа осложнений может быть представлена параличами, парезами мышц верхних и нижних конечностей, невритами, в том числе, ветвей тазового нерва с развитием нарушений мочеиспускания, дефекации, вплоть до полной невозможности совершать эти акты.

К группе наиболее частых висцеральных осложнений относятся: пневмонии, пиелонефриты, миокардиты и миокардиодистрофии, формирование бронхиальной астмы, рецидивирующая кишечная колика, ФРЖ и др.

По данным российских авторов (А.Е. Сосюкин, А.В. Азенюк, ВМЖ №9, 2008) в структуре заболеваемости персонала заводов по уничтожению ФОВ преобладала патология органов дыхания, кровообращения, пищеварительной, нервной и костно-мышечной системы. У лиц, непосредственно контактировавших с ФОВ, наиболее значимыми были АГ, гастродуоденит и энцефалопатия. У работающих со стажем менее 5 лет преобладали болезни ЖКТ и нейроциркуляторная дистония. Нарастание стажа работ сопровождалось ростом заболеваемости АГ, атеросклерозом и патологии периферической и центральной нервной системы.

В качестве клинической иллюстрации тяжелого ингаляционного поражения приводится наблюдение у больной Н., 33 лет, получившей бытовое поражение дихлофосом из-за несоблюдения правил пользования инсектицидами. Клиническая картина имела своеобразные проявления. На первый план выступал тяжелый судорожный синдром, который дал основание врачам скорой помощи поставить диагноз: status epilepthicus. В последующем у больной развился токсический энцефалит. Особенностью наблюдения является отсутствие у больной бронхоспазма, несмотря на ингаляционный путь поступления. Постановке диагноза отравления ФОИ способствовало, кроме четкого анамнеза (обработка 10 ковров 2 флаконами дихлофоса), наличие миотического и судорожного синдрома, резкое снижение активности холинэстеразы, которая восстанавливалась в соответствующие временные отрезки.

При накожной аппликации начальная клиника сводится к местному действию ФОИ: потливость, гиперемия, сокращение волосяного мешочка, мышечные подергивания. При нарастании дозы развиваются перечисленные выше синдромы. При летальной дозе смерть наступает от асфиктического синдрома.

Иллюстрацией к накожной аппликации ФОИ служит больная В.,16 лет, страдающая чесоткой и пытавшаяся лечить ее пастой тиофоса. Развилась клиника поражения средней степени тяжести. Отмечались психоневротические и бронхоспастические проявления. Активность псевдохолинэстеразы была снижена на 30 %.

Заключение по вопросу. Знание клинических проявлений отравления ФОВ позволяет своевременно диагностировать эту патологию и выделить группы пораженных по степеням тяжести.

Учебный вопрос. ОВ паралитического действия – ботулотоксин, сакситоксин, тетродотоксин.

К группе ОВ паралитического действия относят ботулотоксин, сакситоксин и тетродотоксин.

Ботулотоксин – белок, продуцируемый анаэробами Clostridium botulinum, выделен в кристаллической форме, растворим в воде, проникает в организм через ЖКТ, а при применении в виде аэрозоля - через органы дыхания и раны. LCt50 – 2×10 -5 -5×10 -5 г/мин/м3. скрытый период – несколько часов до суток и более (чаще до 36 ч). В клинике выделяют три основных синдрома: общетоксический, гастроинтестинальный, паралитический. Основное проявление интоксикации – постепенно развивающийся паралич поперечно-полосатой мускулатуры, начинающийся с глазодвигательных мышц (диплопия, нистагм); птоз век, позднее - мышц глотки, пищевода, гортани, мягкого неба, мимических, жевательных мышц, затем – дыхательных мышц. Расстройств чувствительности и потери сознания не бывает. Специфическая терапия – введение противоботулинической сыворотки. При угнетении дыхания – перевод на ИВЛ.

Сакситоксин и тетродотоксин.

Сакситоксин – паралитический яд морских моллюсков, которые питаются одноклеточными жгутиковыми, продуцирующими этот яд. Аморфный порошок хорошо растворимый в воде. Расчетная смертельная доза для человека по разным данным – 0,004 – 0,01 мг/кг.

Тетродотоксин – выделен из тканей 70 видов рыб, 3 видов лягушек, 1 вида моллюсков. Бесцветный порошок хорошо растворимый в воде. Доза для человека более 0,006 мг/кг в течение 1 часа. Приводит к параличу дыхания и гибели.

Клинические проявления одинаковы: через 10-45 мин. появляются тошнота, рвота, боли в животе, понос; затем развивается типичная паралитическая форма; кроме того выделяют гастроинтестинальный и паралитический вариант течения.

Специфических средств профилактики и терапии нет, при тяжелых формах единственный надежный способ сохранения жизни – перевод на ИВЛ.

Заключение по вопросу. Перечисленные паралитические яды по своей токсичности значительно превосходят ФОВ, поэтому рассматриваются в качестве вероятных диверсионных ядов.

Учебный вопрос. Неотложная помощь на ЭМЭ. Основные методы антидотной терапии (холинолитики и реактиваторы холинэстеразы). Этапное лечение. Прогноз.

Основные направления терапии острой интоксикации фосфорорганическими веществами представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные направления терапии острой интоксикации ФОВ

Удаление невсосавшегося яда |

Антидотная терапия |

Удаление из организма всосавшегося яда (в большей степени для ФОИ) |

Патогенетическая и симптоматическая терапия |

Профилактика и лечение осложнений |

— Обработка зараженных участков кожи жидкостью из ИПП; — промывание глаз водой или 2% раствором гидрокарбоната натрия; — промывание желудка и дача энтеросорбента. |

— Холинолитики (атропин); — реактиваторы холинэстеразы (дипироксим, карбоксим); — комбинированные препараты (будаксим, АЛ-85) |

— Форсированный диурез; — гемосорбция |

— Устранение дыхательных нарушений; — поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы; — купирование судорожного синдрома; — предупреждение и лечение отека головного мозга; — устранение тяжелых психических расстройств; — общие дезинтоксикационные мероприятия |

— Пневмонии (антибиотики, отхаркивающие средства, оксигенотерапия); — рецидивирующий бронхоспазм (атропин, эуфиллин, эфедрин); — миокардиодистрофия (препараты калия и магния, кардиотрофики); — стенокардия (нитраты, антиагреганты); — кишечная колика (атропин, платифииллин); — токсическая полинейропатия (антиоксиданты, витамины группы В, липоевая кислота); — психические расстройства (нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты) |

Основным принципом лечения пораженных ФОВ является использование специфических антидотов. Они представлены двумя основными группами: холинолитиками и реактиваторами холинэстеразы (схема 4).

Схема 4