- •Тканевой метаболизм глюкозы.

- •Анаэробный распад

- •Аэробный распад глюкозы

- •Аэробный непрямой распад глюкозы

- •Основные этапы аэробного непрямого распада глюкозы:

- •Выход атф при аэробном распаде глюкозы.

- •Аэробный прямой распад глюкозы

- •Функции пфп

- •Глюконеогенез

- •Обходной путь пируваткиназной реакции Превращение пирувата в фосфоенолпируват

- •Обходной путь фосфофруктокиназной реакции

- •Обходной путь гексокиназной реакции

- •Биологическая роль глюконеогенеза.

- •Гликогенолиз (распад гликогена)

- •Обмен липидов

- •Переваривание и всасывание липидов.

- •Специфичность действия фосфолипаз: х – азотистое основание; стрелки указывают гидролизуемую связь

- •Всасывание продуктов гидролиза липидов

- •Желчные кислоты

- •Промежуточный метаболизм липидов в клетках Метаболизм глицерина

- •Окисление жирных кислот

- •Активация жирных кислот

- •Транспорт жирных кислот внутрь митохондрий.

- •Основные положения - окисления жирных кислот:

- •Энергетика - окисления

- •Биосинтез липидов. Биосинтез жирных кислот.

- •Биосинтез триацилглицеридов

- •Обмен белков Переваривание и всасывание белков.

- •Всасывание продуктов распада белков.

- •Пути использования аминокислот в организме

- •Промежуточный обмен аминокислот в тканях.

- •Гидролитическое дезаминирование:

- •Внутримолекулярное дезаминирование:

- •Окислительное дезаминирование

- •Трансаминирование

- •Непрямое дезаминирование

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •Конечные продукты распада аминокислот. Обезвреживание аммиака в организме.

- •Пути обезвреживания аммиака в организме.

- •Восстановительное аминирование.

- •Образование аммонийных солей.

- •Обмен хромопротеинов

- •Биосинтез гемоглобина

- •Распад гемоглобина в тканях (образование желчных пигментов)

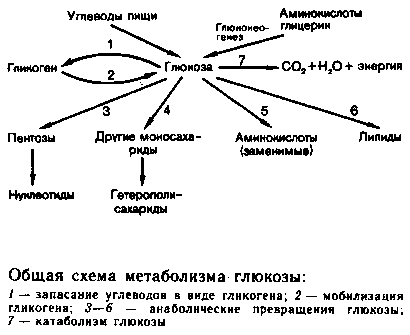

Тканевой метаболизм глюкозы.

Глюкоза играет главную роль в метаболизме, т.к. именно она является основным источником энергии. Она играет роль связующего звена между энергетическим и пластическими функциями углеводов, т.к. из глюкозы могут образовываться все другие моносахариды, и наоборот – разные моносахариды могут превращаться в глюкозу. Кроме того, глюкоза может образовываться в организме из аминокислот, а также глицерина.

Глюкоза и гликоген в клетках распадаются анаэробным и аэробным путями. Аэробный распад характерен для тканей, обогащенных кислородом, анаэробный – для тканей с недостатком О2.

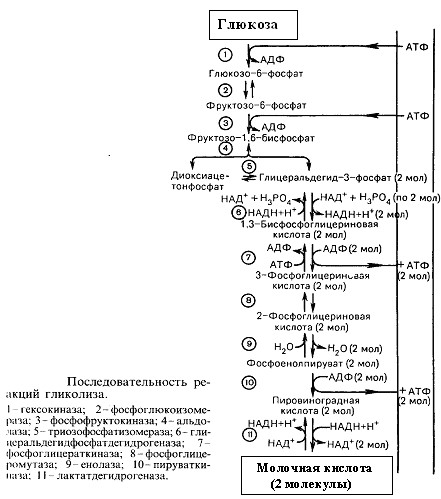

Гликолиз – это метаболический путь последовательного превращения глюкозы в пировиноградную кислоту (аэробный гликолиз) или молочную кислоту (анаэробный гликолиз) с параллельным запасанием выделяющейся при этом энергии в форме АТФ.

Осуществляется в цитоплазме. У аэробных организмов гликолиз является лишь подготовительным этапом для вступления углеродных атомов глюкозы в ЦТК. В аэробных условиях пируват проникает в митохондрии, где полностью окисляется до Со2 и Н2О. У анаэробных организмов гликолиз является основным путем энергообеспечения. При анаэробных условиях пируват превращается в лактат.

Анаэробный распад

Анаэробный распад глюкозы происходит при недостаточном содержании кислорода, в клетках мышечной ткани животного организма. Данный путь распада называется дихотомическим, т.к. в процессе происходит образование двух молекул триоз, содержащих по 3 С-атома из одной молекулы гексозы (6 С-атомов). Конечный продукт анаэробного превращения глюкозы – молочная кислота. Гликолиз протекает в гиалоплазме (цитозоле) клетки. Гликолиз условно можно разбить на два этапа. В первом этапе происходит затрата энергии, второй этап, наоборот, характеризуется накоплением энергии в форме молекул АТФ.

Следует отметить, что в организме любой метаболический путь начинается с активации исходного соединения.

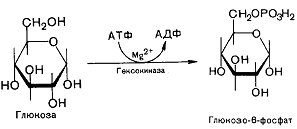

Первой ферментативной реакцией гликолиза является фосфорилирование глюкозы, т.е. перенос остатка фосфорной кислоты на глюкозу за счет энергии АТФ с образованием глюкозо-6-фосфата. Реакция катализируется ферментом гексокиназой. Киназами называются ферменты, катализирующие перенос остатка фосфорной кислоты от АТФ к акцептору.

Образование глюкозо-6-фосфата в гексокиназной реакции сопровождается освобождением значительного количества свободной энергии и может считаться практически необратимым процессом.

Наиболее важным свойством гексокиназы являетвся ее ингибирование глюкозо-6-фосфатом, т.е. последний служит одновременно и продуктом реакции, и аллостерическим ингибитором.

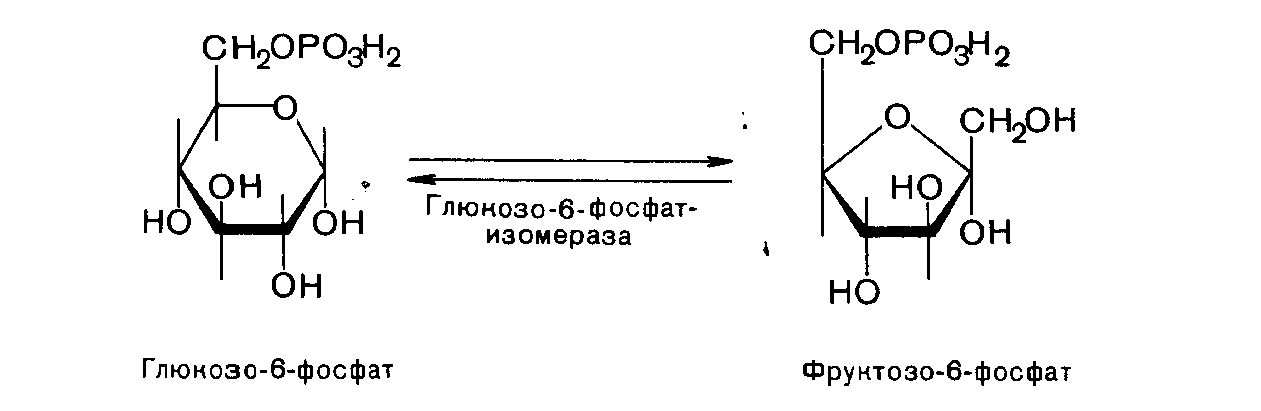

Второй реакцией гликолиза является превращение глюкозо-6-фосфата под действием фермента глюкозо-6-фосфат-изомеразы во фруктозо-6-фосфат (изомеризация альдозы в кетозу):

Эта реакция протекает легко в обоих направлениях.

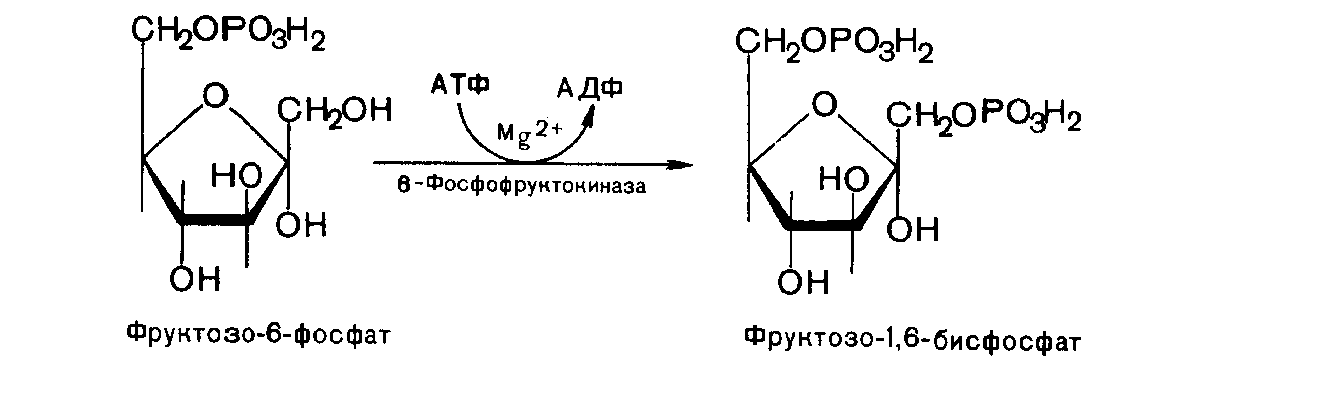

Третья реакция катализируется ферментом фосфофруктокиназой; образовавшийся фруктозо-6-фосфат вновь фосфорилируется за счет второй молекулы АТФ:

Данная реакция аналогично гексокиназной практически необратима, протекает в присутствии ионов магния и является наиболее медленно текущей реакцией гликолиза. Фактически эта реакция определяет скорость гликолиза в целом.

Фосфофруктокиназа относится к числу аллостерических ферментов. Она ингибируется АТФ и стимулируется АМФ. Так, в неработающей мышце активность фосфофруктокиназы низкая, а концентрация АТФ относительно высокая. Во время работы мышцы происходит интенсивное потребление АТФ и активность фосфофруктокиназы повышается, что приводит к усилению процесса гликолиза.

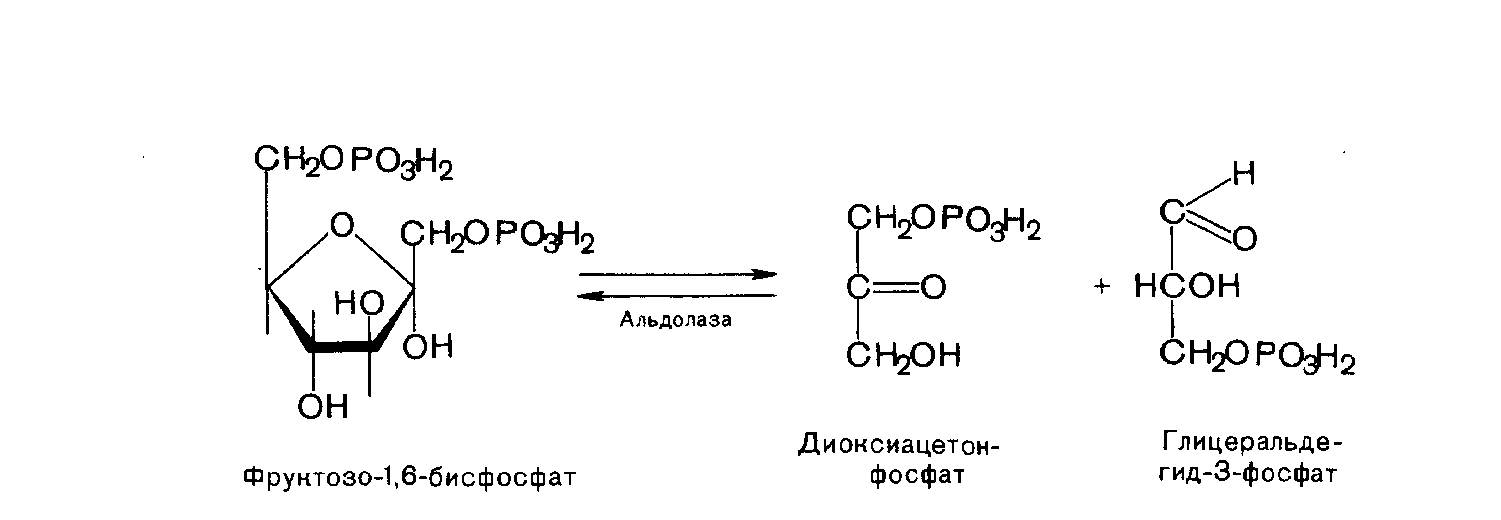

Четвертую реакцию гликолиза катализирует фермент альдолаза. Под влиянием этого фермента фруктозо-1,6-бифосфат расщепляется на две фосфотриозы:

Эта реакция обратима. В зависимости от температуры равновесие устанавливается на различном уровне. При повышении температуры peакция сдвигается в сторону большего образования триозофосфатов (дигидроксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата (фосфоглицериновый альдегид)).

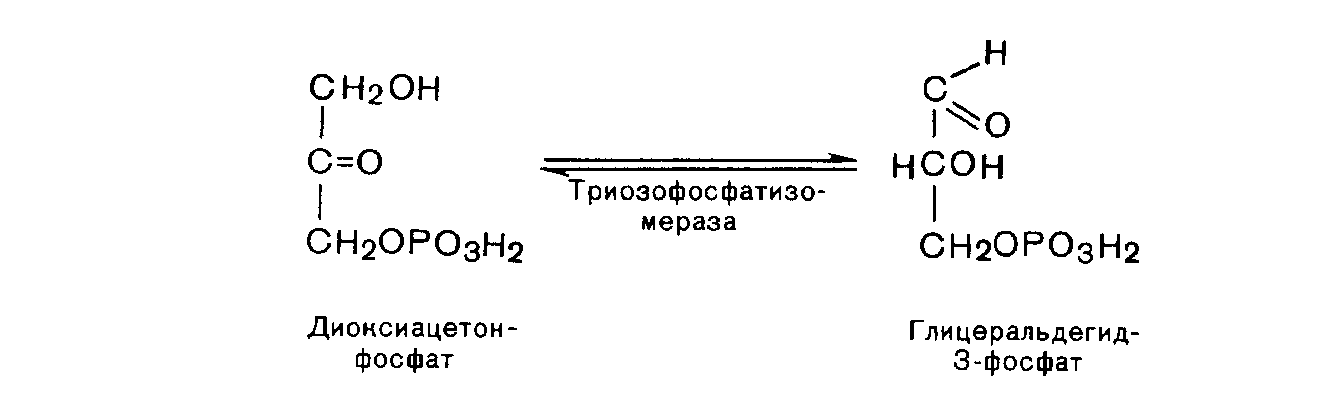

Пятая реакция - это реакция изомеризации триозофосфатов. Kaтализируется ферментом триозофосфатизомеразой:

Дальнейшим превращениям будет подвергаться только глицеральдегид-3-фосфат.

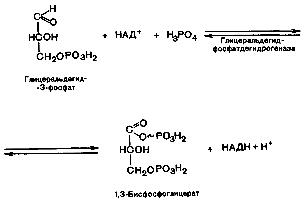

В результате шестой реакции глицеральдегид-3-фосфат в присутствии фермента глицеральдегидфосфатдегидрогеназы, кофермента НАД и неорганического фосфата подвергается окислению с образованием 1,3- бифосфоглицериновой кислоты и восстановленной формы НАДН. С данной реакции начинается второй этап гликолиза.

1,3-Бисфосфоглицерат представляет собой высокоэнергетическое соединение (макроэргическая связь условно обозначена знаком «тильда» ~).

Седьмая реакция катализируется фосфоглицераткиназой, при этом происходит передача богатого энергией фосфатного остатка (фосфатной группы в положении 1) на АДФ с образованием АТФ и 3-фосфоглицериноой кислоты (3-фосфоглицерат):

Это первая реакция гликолиза, в которой происходит образование АТФ (пример субстратного фосфорилирования).

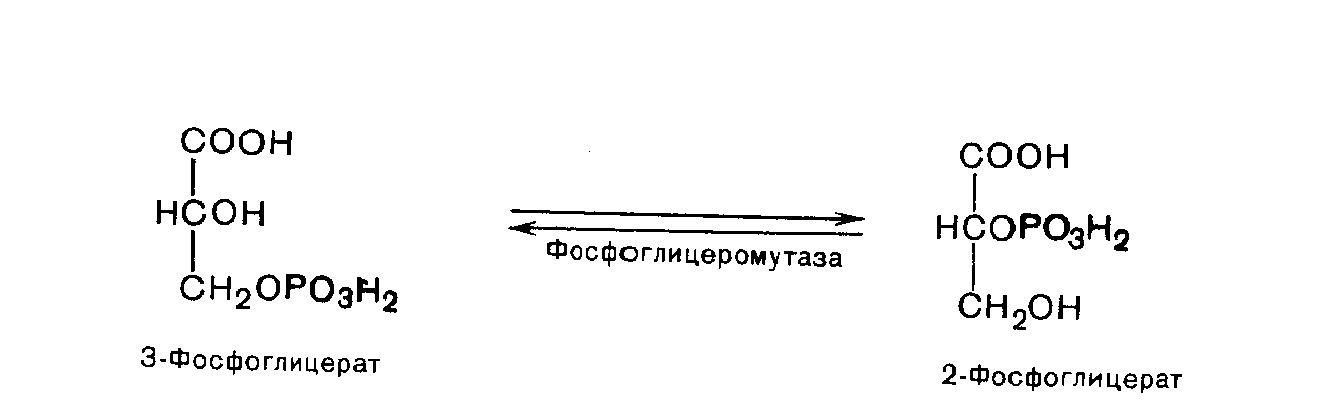

Восьмая реакция сопровождается внутримолекулярным переносом оставшейся фосфатной группы, и 3-фосфоглицериновая кислота превращается в 2-фосфоглицериновую кислоту (2-фосфоглицерат):

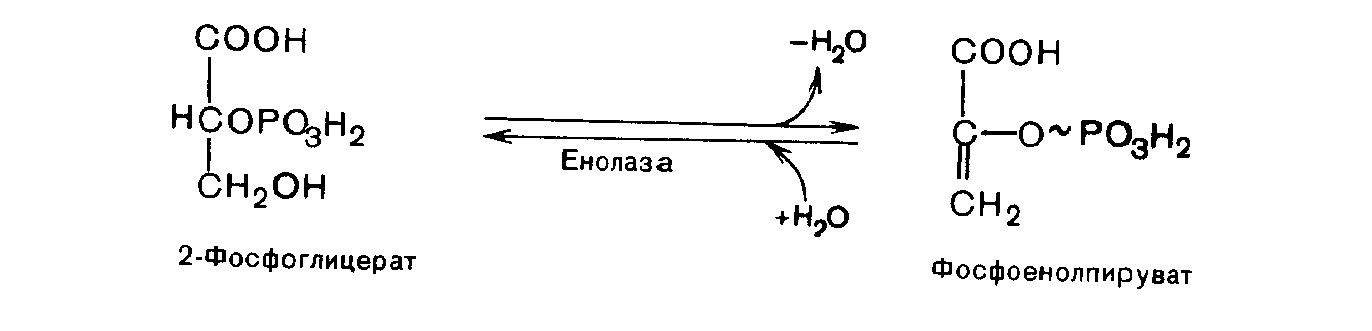

Девятая реакция катализируется ферментом енолазой, при этом фосфоглицериновая кислота в результате отщепления молекулы переходит в фосфоенолпировиноградную кислоту (фосфоенолпируват), а фосфатная связь в положении 2 становится высокоэргической:

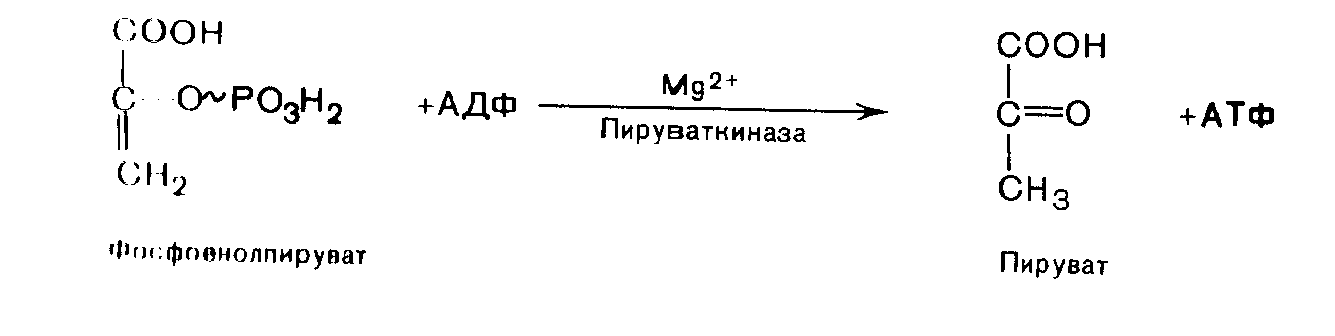

Десятая реакция характеризуется разрывом высокоэргической связи и переносом фосфатного остатка от фосфоенолпирувата на АДФ (субстатное фосфолирование). Катализируется ферментом пируваткиназой:

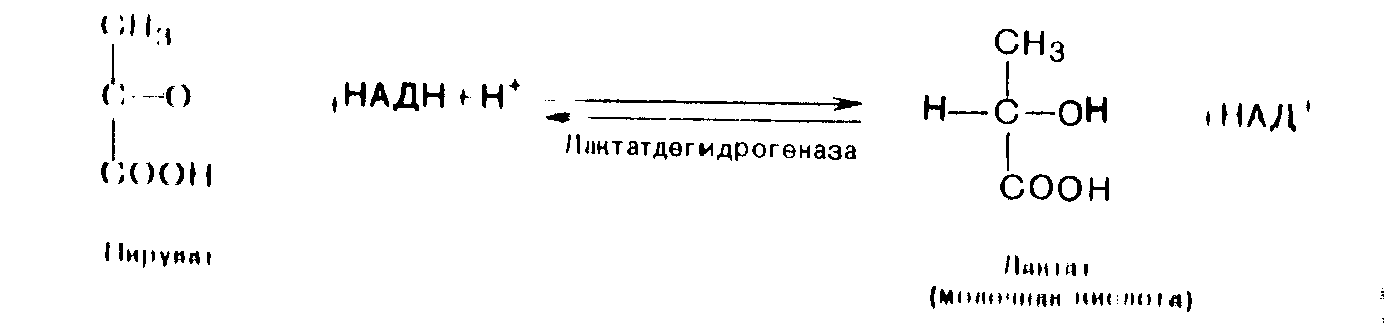

В результате одиннадцатой реакции происходит восстановление пировиноградной кислоты и образуется молочная кислота. Реакция протекает при участии фермента лактатдегидрогеназы и кофермента НАДН, образовавшегося в шестой реакции:

Конечным акцептором электронов в ходе гликолиза является ПВК, которая восстанавливается в молочную кислоту (лактат). Поэтому для нормального протекания этого метаболического пути требуется только глюкоза, которая может быть запасена клеткой в виде резервных полисахаридов в избыточном количестве.

Образование лактата является завершающей стадией анаэробного гликолиза. Энергетический баланс – 2 молекулы АТФ (4 молекулы образуется, 2 - потребляется).

Аналогичный процесс у бактерий называют молочнокислым брожением: он лежит в основе приготовления многих кисломолочных продуктов. У дрожжей в анаэробных условиях имеет место сходный процесс — спиртовое брожение: в этом случае пируват сначала декарбоксилируется образованием уксусного альдегида, который затем восстанавливается в этиловый спирт.

Гликолиз у животных и человека может происходить во многих типах клеток, но его значение для разных органов различно.

Анаэробный гликолиз, несмотря на небольшой энергетический эффект, является основным источником энергии для скелетных мышц в начальный период интенсивной работы, т.е. в условиях, когда снабжение кислородом мышечной ткани ограничено (мощность механизма транспорта кислорода к митохондриям и мощность митохондриального аппарата синтеза АТФ оказываются недостаточными для обеспечения всей энергетической потребности). Ocoбенно большое значение анаэробный гликолиз имеет при кратковременной интенсивной работе. Так, бег в течение примерно 30 с (дистанция около 200 м) полностью обеспечивается анаэробным гликолизом. Через 4—5 мин бега (дистанция около 1,5 км) энергия поставляется поровну аэробным и анаэробным процессами, а через 30 мин (около 10 км) — почти целиком аэробным процессом.

Молочная кислота, накапливаясь в мышцах при интенсивной мышечной деятельности, воздействует на нервные окончания, тем самым, вызывая боль в мышцах. Большая часть молочной кислоты, образующейся в мышце, вымывается в кровяное русло. Изменению рН крови препятствует бикарбонатная буферная система: у спортсменов буферная емкость крови повышена по сравнению с нетренированными людьми, поэтому они могут переносить более высокое содержание молочной кислоты.

Далее молочная кислота транспортируется к печени и почкам, где она почти полностью перерабатывается в глюкозу и гликоген, участвуя в глюконеогенезе и гликогенезе. Незначительная часть молочной кислоты вновь превращается в пировиноградную кислоту, которая в аэробных условиях окисляется до конечных продуктов обмена.

Анаэробный гликолиз характерен также для посмертных изменений мышечной ткани, характеризует первые три стадии посмертного распада рыбы.

Кроме того, зрелые эритроциты извлекают энергию за счет анаэробного окисления глюкозы, т.к. не имеют митохондрий. Интенсивный гликолиз характерен также для клеток злокачественных опухолей. Меньшее значение этот процесс имеет для сердечной мышцы, мозга, почек.