- •I. Предмет психологии

- •III. Развитие психики в животном мире и становление сознания человека

- •Система общественных отношений

- •1. Понятие социальной перцепции

- •1. Понятие социальной группы

- •Механизмы развития межличностных отношений в группе: совместимость и сработанность

- •Механизмы изменения групповых структур. Внутригрупповой конфликт

- •Система общественных отношений

- •1. Понятие социальной перцепции

- •1. Понятие социальной группы

- •Механизмы развития межличностных отношений в группе: совместимость и сработанность

- •Механизмы изменения групповых структур. Внутригрупповой конфликт

- •5. Школьный класс как малая группа

- •Раздел 4

- •1. Социально-психологическая характеристика личности

- •1.1. Понимание личности в социальной психологии

1. Понятие социальной группы

Общение всегда разворачивается в определенном социальном контексте, всегда помещено в некоторую конкретную социально-историческую среду, что общающиеся люди принадлежат к различным социальным объединениям, существенно влияющим на образ их мыслей и стиль поведения. Существование таких объединений и их влияние на психику отдельного человека — естественный результат исторического развития человеческой цивилизации. Они объективно даны независимо от отношения к ним исследователя, независимо от какой-либо теории и науки. Можно ли свести к некоторому общему определению многообразие их представлений о том, что есть группа? Да, но только в самом общем виде, воспользовавшись для этого определением А. И. Донцова:

Социальная группа — это относительно устойчивая совокупность людей, исторически связанная общностью ценностей, целей, средств либо условий социальной жизнедеятельности.

При этом в определении социальной группы звучит слово «общность»: общность ценностей, целей. В связи с чем возникает необходимость создавать еще одну традицию изучения человеческих объединений, делая акцент на понятии «социальная общность»?

В современной отечественной психологии эта линия социально-психологического анализа представлена работами Б. Д. Парыгина, В. И. Слободчикова. Б. Д. Парыгин рассматривает понятие «общность», как более широкое, включающее в себя в том числе и частное понятие социальной группы. В чем специфика социально-психологического подхода к группе?

Прежде всего область ее интересов — реальные группы, то есть человеческие сообщества, участники которых взаимосвязаны и взаимозависимы в образе жизни с точки зрения удовлетворения ими значимых потребностей, интересов и целей. В отечественной социальной психологии в качестве важнейшего фактора функционирования и развития социальной группы рассматривается совместная деятельность членов группы. В. В. Абраменкова определяет совместную деятельность как «организованную систему активности взаимодействующих индивидов, направленную на целесообразное производство объектов материальной и духовной культуры». Ее отличительные признаки:

√ пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможность общения: обмена действиями, информацией, отношениями;

√ наличие единой цели — предвосхищаемого результата, отвечающего общим интересам и способствующего реализации потребностей каждого из участников группового процесса;

√ разделение функций и ролей между участниками совместной деятельности, которое обусловлено характером самой деятельности и необходимостью целенаправленного управления ее активностью.

Совместная деятельность, ее характер и содержание определяют те отношения, которые возникают и развиваются между членами группы на функционально-ролевом, эмоционально-личностном и смысловом уровнях, то есть именно психологическим характеристикам совместной деятельности группа обязана своими свойствами и особенностями.

Реальные группы рассматриваются в социальной психологии с двух различных точек зрения, и очень трудно сказать, какая из них представляет больший интерес, большую научную и практическую ценность.

1. Группа как посредник между общественными явлениями и конкретным человеком. С одной стороны, она — проводник влияний общества на личность, именно через нее идет формирование социально значимых качеств личности, убеждений, установок и т. д. С другой стороны, именно через реальные группы конкретная личность в большинстве случаев имеет возможность оказывать воздействие на общественное мнение, общественные представления, пытаться их менять.

2. Группа как самостоятельный субъект жизнедеятельности и развития.

Итак, группа изучается в социальной психологии как пространство, на котором встречаются отдельный человек и общество, и как самостоятельный субъект активности.

Классификация социальных групп

Исследователями создано множество частных классификаций, в основном дихотомического толка. Выделяют группы лабораторные и естественные, формальные официальные и неформальные неофициальные (по способу возникновения), организованные и неорганизованные (по степени регламентации отношений и жизнедеятельности), референтные группы и группы членства (с точки зрения их ценностной значимости для участника), первичные и вторичные (с точки зрения непосредственности или опосредованности контактов), большие и малые. В отечественной традиции за разведением этих двух типов групп стоят значительно более весомые основания. Большая и малая социальные группы не просто различающиеся группы — это принципиально разные типы групп. К малым относят социальные объединения людей с небольшим и конечным числом участников, которые в той или иной форме включены в существующую систему общественного производства и контроля (к формальному определению малой группы мы обратимся чуть ниже). Малые группы — это рабочие коллективы, научные лаборатории, учебные объединения, спортивные команды и т. д. Они реально существуют в том смысле, что доступны непосредственному восприятию, обозримы по своему размеру и времени существования. Их изучение может проводиться непосредственно через специфические приемы работы со всеми членами группы (наблюдение за взаимодействием в группе, опросы, тесты на особенности групповой динамики, эксперимент). К большим группам относят значительные и изменяющиеся по числу участников человеческие сообщества, члены которых не находятся в непосредственном контакте и вообще могут не знать о существовании друг друга. Их объединяют те или иные признаки не психологического свойства: проживание на одной территории, принадлежность к единому социальному слою (экономическое положение), нахождение в конкретном месте в определенный час и другие. Большие группы разделяются на два очень разных подтипа. К одному относятся этносы, классы, профессиональные группы, их характеризует длительность существования, закономерность возникновения и развития с точки зрения социальной истории. К другому — публика, толпа, аудитория — общности, возникшие случайно и существующие кратковременно, однако это общности, в которых люди включены в общее эмоциональное пространство. Этнос трудно представить себе в виде большой группы людей, расположившихся на какой-то гигантской площадке. Принципиальное различие больших групп первого и второго подтипов — в механизмах, регулирующих внутригрупповые процессы. Так называемые организованные большие группы управляются специфическими социальными механизмами типа традиций, обычаев, нравов, можно вычленить и описать некоторый типичный для представителя таких групп образ жизни, особенности характера, самосознания. Неорганизованные большие группы управляются социально-психологическими механизмами эмоциональной природы: подражанием, внушением, заражением. Для них характерна общность чувств и настроений в определенный момент времени, которая, однако, не свидетельствует о более глубокой психологической общности участников.

Понятие малой социальной группы

Существует множество подходов, определений, постановок проблемы, еще больше — критики в адрес оппонентов. В качестве иллюстраций мы предлагаем подборку самых различных определений группы:

«Совокупность индивидов, находящихся в психическом взаимодействии друг с другом, составляет социальную группу или социальный агрегат» (П. Сорокин);

«Группа есть совокупность идеалов, представлений и привычек, повторяющихся в каждом индивидуальном сознании и существующих только в этих сознаниях» (Ф. Оллпорт);

«Социальную группу можно представить как собрание индивидов, которые разделяют социальную категоризацию себя и действуют на ее основе» (Дж. Тернер).

Вслед за Г. М. Андреевой определим малую группу как немногочисленную по составу группу, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном личном контакте, что является основой для возникновения групповых норм, процессов и межличностных отношений. А. И. Донцов, развивая данное определение, выделяет 8 признаков, характеризующих взаимодействие людей в малой группе:

1. Регулярно и продолжительно контактируют лицом к лицу, без посредников;

2. Обладают общей целью, реализация которой позволяет удовлетворить их значимые потребности и интересы;

3. Участвуют в общей системе распределения функций и ролей во внутригрупповом взаимодействии;

4. Разделяют общие нормы и правила взаимодействия внутри группы и межгрупповых ситуациях;

5. Удовлетворены членством в группе и поэтому испытывают чувство солидарности и благодарности группе;

6. Обладают ясным и дифференцированным представлением друг о друге;

7. Связаны стабильными эмоциональными отношениями;

8. Представляют себя как членов одной группы и аналогично воспринимаются со стороны.

Психологическое содержание совместной деятельности задает возможное число участников данной группы.

Параметры анализа группы в социальной психологии

Традиционно принято выделять две группы параметров, достаточно полно описывающих особенности той или иной малой социальной группы:

• характеризующие группу как целое;

• характеризующие человека как члена группы.

Первая группа параметров принципиально важна :

1) психологическое содержание совместной деятельности (цели, задачи и операции, служащие удовлетворению основных мотивов данной деятельности, а также взаимосвязанных с этими мотивами и способами их удовлетворения социальных ценностей)

2) Все особенности конфигурации, функционирования и развития группы будут зависеть от того, какими психологическими свойствами обладает данная деятельность: какой способ взаимодействия предусматривает, на какие ценности взаимоотношений ориентирует участников и т. д. Шаблон деятельности, по Т. Шибутани, вытекает из центральной задачи совместных действий и способов ее решения. Конечно, существует этот шаблон в индивидуальном поведении членов группы. Совместная целенаправленная активность членов группы разворачивается как минимум в двух направлениях: реализации основной цели группы и поддержания внутренней групповой целостности. Соответственно виды и формы групповой деятельности, направленные на достижение основной социальной цели, ради которой группа и была создана, принято обозначать как инструментальные. Деятельности, направленные «внутрь» группы, на ее сплочение, решение конфликтов, развитие эмоциональных связей, обозначаются как экспрессивные. Это важный момент. Наличие двух основных видов деятельности многое определяет в психологии группы и особенностях группового взаимодействия.

Традиционно принято выделять также следующие параметры группы как целого: композиция группы, групповые структуры и групповые процессы.

Композиция группы — совокупность индивидуальных характеристик членов группы, важных для понимания ее целостных свойств. Признаки, входящие в групповую композицию, каждый раз определяются исследователем в соответствии с целями и задачами его работы с группой, а также с учетом специфики группы. Скажем, композиционный набор в случае практической задачи решения конфликта, возникшего в рабочем коллективе, один и совершенно другой — при проведении корреляционного исследования в учебных коллективах подростков. Достаточно часто в композиционные признаки включают показатели возраста, пола, образования.

Групповые структуры возникают как следствие устойчивых функциональных и межличностных отношений членов группы между собой. Выделив определенный признак, лежащий в основе тех или иных устойчивых отношений, можно построить некоторую иерархию, в которой каждый член группы займет определенное положение, позицию. Принято выделять и изучать вертикальные и горизонтальные групповые структуры.

К вертикальным относятся структуры, которые образуются совокупностью позиций членов группы в системе официальных отношений, развивающихся для достижения инструментальных целей группы. Так, в организованной группе, созданной для достижения определенной цели, можно выделить три уровня вертикальной структуры:

> официальные деловые отношения, они возникают по поводу деятельности и регламентируются штатным расписанием и должностными инструкциями;

> неофициальные деловые отношения; возникают в процессе решения деловых задач и содержательно связаны с данными задачами, но не определяются должностными инструкциями;

> неофициальные эмоциональные отношения; возникают и развиваются на основе эмоциональной симпатии, содержательно и процессуально не связаны с целями совместной деятельности.

Каждый член группы в той или иной степени включен во взаимодействие на всех трех уровнях вертикальной структуры. Банальный пример, иллюстрирующий это положение: член такой организованной группы, занимающий в ней некоторое официальное статусное положение (официальные отношения), при решении сложных деловых вопросов склонен советоваться не с вышестоящим начальником, а со своим коллегой, обладающим прекрасной эрудицией в данной области (неофициальные деловые отношения), а свои личные дела обсуждает с соседом по кабинету, с которым у него сложились доверительные отношения (неофициальные эмоциональные отношения).

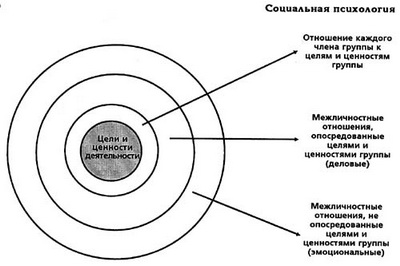

Очень многое для понимания группы как системы сложившихся взаимосвязанных отношений дает модель, разработанная А. В. Петровским. Графически эта модель представлена на рисунке:

В модели существуют три слоя отношений в группе, каждый из которых порождает свои феномены, процессы, и ядро. В качестве ядра рассматривается совместная деятельность, те ее характеристики, которые задают параметры выстраивающихся вокруг нее отношений. Прежде всего — психологическое содержание деятельности. Здесь формируется и развивается структура официальных отношений, разворачиваются психологические феномены руководства.

Внутренний слой — это отношение каждого члена группы к деятельности, точнее, ее целям и ценностям. Естественно, оно различно по степени принятия этих целей и ценностей. Если одни люди находят в групповой цели значимые личностные смыслы, а другие признают важность и целесообразность их достижения в определенной степени, то третьи могут относиться к ним индифферентно, вынужденно включаясь во взаимодействие, связанное с достижением целей. Средний слой — межличностные отношения членов группы, опосредованные содержанием целей и ценностей группы. Во многом эти связи схожи с неофициальными деловыми отношениями. Они строятся на фундаменте отношения каждого участника группы к ее целям и ценностям. Вероятно, что наиболее высокое положение будут занимать те члены группы, которые максимально разделяют нормы и ценности группы, личностно ориентированы на них. В этом слое отношений формируется лидерская структура.

Наружный слой образуют межличностные отношения членов группы, возникающие вне целей и ценностей группы, построенные на эмоциональном принятии или отвержении. В иерархии таких связей «на вершине» оказываются те члены группы, по отношению к которым большинство испытывают симпатию, основанную на их личностных качествах. Это слой неофициальных эмоциональных отношений, в котором формируется и функционирует социометрическая структура.

Горизонтальные структуры определяют положение членов группы в системах отношений, образуемых по различным основаниям. Одновременно в группе существует много подобных структур, так как деятельность группы многомерна и возникающие в ней отношения чрезвычайно разнообразны. Устойчивые отношения постепенно складываются в иерархическую соподчиненную систему позиций членов группы. Такие системы отношений возникают на основе симпатии или антипатии (структура эмоциональных предпочтений), степени психологического влияния (лидерская структура) и движения информации по группе (коммуникативная структура). Данные горизонтальные структуры хорошо изучены в социальной психологии. Групповые процессы характеризуют малую группу в ее динамике. Групповые процессы — это межличностные отношения в их становлении, видоизменении, совершенствовании и разрушении. К ним относятся процессы развития, сплочения и нормативного давления. Кроме того, ряд групповых явлений может существовать только в динамике. К ним относится процесс принятия группового решения.

Система групповых ожиданий — принципиально важное понятие, задающее тон в определении свойств и особенностей поведения человека как члена группы. Т. Шибутани: «...Люди редко бывают изолированы и редко действуют как независимые агенты. ...Даже если человек физически находится один, он часто принимает в расчет то, какой, вероятно, будет реакция других людей, если они узнают, что он делает... Человеческое поведение организуется в ответ на экспектации (ожидания, — М. Б.), которые приписываются другим людям. Система групповых ожиданий — это некоторая совокупность представлений о том, как должен вести себя тот или иной член группы в определенной ситуации» (123, с. 59).

Чем по сути являются экспектации по поводу ожиданий других: атрибуциями конкретных членов группы, с помощью которых они снимают для себя ситуацию неопределенности, или некоторыми обобщениями, имеющими отношение к реальным мнениям других участников группы? Исследования показывают, что имеющиеся у человека представления о том, чего от него ждут другие члены группы, часто соответствуют действительности. И объясняется это тем, что в основе групповых ожиданий и тех представлений, которые есть по поводу них у отдельных членов группы, лежат групповые нормы. Нормы по своей сути являются представлениями, выработанными членами группы в процессе жизнедеятельности, о подобающих в данной группе способах поведения. Нормы — это некоторый свод законов данной группы, набор правил о том, что нельзя, что можно и что подобает «хорошему» члену группы. Все поведенческие проявления в группе воспринимаются, оцениваются, регламентируются в соответствии с духом и с буквой группового закона — социальных норм. Это обеспечивает группе стабильность существования и внутреннюю поведенческую и ценностную целостность. Это же при определенных обстоятельствах ведет к групповому застою, создает трудности на пути развития группы. Однако малая группа, как любой другой самостоятельный субъект целенаправленной активности, обладает механизмами, позволяющими ей преодолевать негативные последствия повышенной нормативности своих членов. Нормы регулируют индивидуальное поведение участников группы на неосознаваемом уровне. Такие нормы и нарабатываются группой стихийно, «по наитию», некритично усваиваются членами группы и действуют дальше автоматически.

Для того чтобы стимулировать нормативное поведение и снижать вероятность появления ненормативности как массового явления, в каждой группе создается и действует система санкций. Санкции — это психологические формы поощрения нормативности и наказания ненормативности поведения членов группы. Они носят индивидуально-групповой характер, во многом зависят от того, что в данной группе и социальном пространстве, в которое она вписана, считается поощрением, а что обидно, неприятно. В целом нормативным членам группы оказывается больше поддержки, уважения, принятия. Адресуемая им информация более доброжелательна. К ним чаще обращаются, им больше улыбаются. Ненормативность наказывается лишением поддержки, неподтверждением, отказом в сочувствии и со-радовании, лишением права на значимую групповую информацию и т. д.

Статус личности в группе — это понятие, которое сегодня подверглось значительной девальвации. Тому есть как минимум две причины. Первая — формальная трактовка понятия «статус» как некоторого набора прав и возможностей, которые человек получает одновременно со своей служебной должностью. Можно даже встретить довольно странные противопоставления друг другу авторитета и статуса руководителя, как явлений, различных по природе (авторитет — психологическая сила руководителя, а статус — социальная). Другая причина — применение данного термина для качественного объяснения данных социометрической методики. В контексте социометрии статус — характеристика положения члена группы в системе эмоциональных предпочтений. Адекватная трактовка термина «статус» предполагает, что он рассматривается как психологическая величина, имеющая отношение к положению человека в различных стуктурных образованиях малой группы (не только эмоциональной).

Опираясь на взгляды Г. М. Андреевой, мы приводим следующее определение статуса.

Это совокупность объективно присущих человеку характеристик, которая определяет восприятие его другими членами группы, самовосприятие и, следовательно, его положение в системах групповых отношений.

Каждый человек раскрывается в группе через определенные присущие ему свойства и особенности, которые он смог задействовать в осуществление данной совместной деятельности. Через восприятие этих свойств другие участники выстраивают образ данного члена группы и далее — свое собственное поведение в отношении его. Сам член группы, воспринимая особенности отношения к себе, создает собственный образ «я в группе». В результате он реализует поведение, которое задает ему некоторое место, положение в группе. Скажем, некий человек в группе смог задействовать в процессе взаимодействия свои лучшие качества: эрудицию, инициативность, принципиальность и прочее. Благодаря этому у коллег сложился весьма положительный образ его как надежного, полезного члена группы. Это отразилось в доброжелательности, уважительности их отношений, частых обращениях за деловым советом. Ободренный поддержкой он демонстрировал уверенное, ответственное поведение. В результате он приобрел в группе статус лидера. И наоборот, другой некий человек не включился в групповую деятельность, демонстрируя скепсис, равнодушие, непоследовательность в поведении. У многих членов группы это вызвало неудовольствие, раздражение, что на уровне отношений проявилось в агрессии, критике, снижении интереса к личности человека (неподтверждении). Такое поведение членов группы вполне может спровоцировать нашего героя на эмоционально недоброжелательное, протестное поведение (или вызвать еще большую отстраненность). Как итог — низкий статус, позиция на периферии группы.

Эмоциональная структура малой группы

Нарастающий исследовательский интерес к эмоциональным отношениям связан с созданием Дж. Морено знаменитой социометрической методики —тестовой процедуры для изучения системы эмоциональных отношений в группе. Само название структуры стало двойным: ее называют то эмоциональной, то социометрической. Эмоциональная (социометрическая) структура малой группы может быть определена как совокупность соподчиненных позиций членов группы в системе эмоциональных межличностных предпочтений.

Место конкретного члена группы в этой системе определяется степенью его предпочитаемости другими участниками (эмоциональным статусом), а сама структура обладает еще рядом важных характеристик. Первая характеристика — конфигурация эмоциональных статусов членов группы. Статус человека в структуре эмоциональных предпочтений можно рассматривать как некоторое выражение степени привлекательности, симпатичности его личности для других. Чем выше статус, тем привлекательнее данный член группы для остальных, тем выше потребность в общении с ним, внимании с его стороны.

Прежде всего в социометрической статусной иерархии выделяются три категории: популярные, средние и непопулярные члены группы. По результатам социометрии они отличаются числом положительных выборов и отвержений и их сочетанием.

Популярные члены группы имеют значительное число положительных выборов и мало отвержений (конкретные значения неопределенных терминов «много», «мало» обсуждаются во второй части книги). Популярные члены группы — это эмоционально привлекательные лица. Среди популярных в ряде случаев можно выделить собственно высокостатусных и социометрических «звезд». «Звезду» с определенной долей поэтичности можно определить как «душу» группы, ее эмоциональный центр, наиболее эмоционально привлекательное лицо в группе. «Звезда» выявляется в двух случаях: когда есть человек, набравший объективно больше всех положительных выборов (и не менее половины от максимально возможного их числа), и когда в качестве «звезды» может рассматриваться человек, которому по преимуществу отдают свои выборы другие популярные члены малой группы.

Непопулярные члены группы чрезвычайно не однородны. Среди них могут быть члены группы со статусами пренебрегаемых, отверженных и изолированных. У пренебрегаемых есть положительные выборы, но их мало, они получили значительно больше отвержений со стороны других членов своей группы. Можно сказать, что эмоционально они мало привлекательны для членов группы. Отверженные, или изгои, не имеют положительных выборов а лишь разное количество отвержений, что и определяет условную силу их социальной отверженности. Роднит всех отверженных то, что их личность воспринимается группой весьма экспрессивно, но отрицательно. Отверженность в данном случае — это прежде всего эмоциональный феномен, определенное неприятие человека, тех качеств, свойств и привычек, обладателем которых он является. Наконец, к изолированным попадают те люди, которые как бы не существуют для группы: у них отсутствуют как выборы, так и отвержения. Их нет в эмоциональном реестре группы ни на уровне чувств, ни на уровне определенного отношения.

Вопрос о том, какие статусные категории и в каком соотношении присутствуют в группе, — это вопрос номер один для любого исследователя, проводящего социометрию. Конфигурация статусов характеризует и процессы, происходящие в группе в целом, но особенно важна для понимания поведения, проблем ее отдельных участников.

Вторая характеристика — взаимность социометрических выборов.

Чье положение в группе вас больше обеспокоит: человека, имеющего много отвержений, но при всем этом 1—2 взаимных выбора (пусть даже с такими же отверженными, как он), или человека, имеющего много выборов со стороны других членов группы, но свои предпочтения отдавшего как раз тем, кто его не замечает или даже отвергает? Реальное положение человека в группе определяется не только статусом, но и взаимностью сделанных им выборов и отвержений. Чем больше взаимных выборов, тем оно стабильнее и благоприятнее. Групповая структура в целом также приобретает различный вид в зависимости от того, есть ли в ней взаимно предпочитающие друг друга мини-сообщества людей, многие ли члены группы определились в своих симпатиях или антипатиях. Если ответ отрицательный — группа пребывает на сложной ступени своего развития, характеризующейся и конфликтностью, и низкой групповой эмпатией, и эмоциональной неудовлетворенностью.

Третья характеристика — система отвержений в группе.

Определились ли люди в своих антипатиях? Или многие члены группы выбирают тех, кто их отвергает? Как распределяется в группе эмоциональная агрессия? Есть различные варианты. В одних группах практически всем без исключения достается некоторое количество отвержений, даже самым высокостатусным подмачивают их репутацию 3—4 недоброжелателя. В других существуют козлы отпущения, принимающие на себя львиную долю отвержений. Характер распределения отвержений существенно влияет на общение в группе, свидетельствует о некоторых принятых в группе способах решения конфликтов. Например, у группы за некоторое продолжительное время ее существования может выработаться устойчивая склонность решать многие возникающие в группе ситуации за счет козла отпущения. Члены такой группы всегда знают, кто виноват («Ах, ты ничего не делал?! Вот и результат!»). Представим себе мысленный эксперимент: мы проводим социометрию, выявляем всех лиц, занимающих данную несимпатичную позицию, и переводим их в другую группу. Скажем, если речь идет о школьнике, — в другой класс или даже школу. Что будет теперь, с наибольшей долей вероятности, делать группа в некоторой сложной для нее ситуации? Правильно, она изберет себе новых «козлов отпущения». И потребуется специальная работа по переструктурированию системы отвержений в группе, обучению ее членов другим способам решения внутренних проблем.

Четвертая характеристика — наличие и взаимоотношения внутри устойчивых микрогрупп.

Любая малая группа, численностью более 5—7 человек тяготеет к внутреннему разбиению на более мелкие сообщества — микрогруппы. Каждая из них имеет свою эмоциональную структуру, иногда — своих высокостатусных и «звезд». Внутри достаточно большой по численности (15—25 человек) группы может существовать очень сложная социальная структура: несколько микрогрупп, которые как-то взаимодействуют друг с другом, отдельные пары и тройки, а также отверженные, изолированные. Взаимоотношения между устойчивыми микрогруппами многое определяют в эмоциональном климате всего коллектива. Они могут быть конфликтны или позитивны, группы могут иметь общих членов или быть изолированными друг от друга, могут быть ориентированы на одних «звезд» или разных и т. д.

Таковы основные характеристики социометрической структуры малой группы. Наиболее изученной и представленной в литературе является первая, конкретнее — эмоциональный статус человека в группе, его происхождение, устойчивость и динамика, влияние на другие аспекты групповой жизнедеятельности. Обратимся и мы к рассмотрению этих вопросов.

Социометрический статус члена группы — величина достаточно устойчивая. Она не только имеет тенденцию сохраняться в данной конкретной группе, но очень часто «переходит» с человеком в другую группу. Объяснение этому довольно простое. Хотя статус — категория групповая и вне группы не существует, человек привыкает выполнять роли, предписанные ему его постоянным статусным положением. В поведении закрепляются определенные привычные формы реагирования на слова и поступки других. Мимика, позы и другие невербальные реакции тоже «подстраиваются» под определенную роль. Переходя в другую группу, человек продолжает играть привычные роли, или по крайней мере его роль выдают неосознаваемые элементы поведения. Члены группы улавливают предлагаемый им образ и начинают подыгрывать новичку.

Структура психологической власти в малой группе

Влияние — это такое поведение человека, которое способно вносить изменения в поведение, отношения, ощущения другого человека. Власть — это возможность влиять на других людей. Внутригрупповая власть — это потенциальное или актуальное влияние, которое одни члены группы способны оказывать на других. Лица, обладающие этой властью, являются для группы живым воплощением механизма, регулирующего ее целенаправленную активность.

В малой группе психологическая власть существует в двух основных формах, в чем-то сходных, в чем-то принципиально различных: как лидерство и как руководство. Руководство, в отличие от лидерства, — феномен смешанной, социально-психологической природы. Власть руководителя значительно шире собственно психологического влияния. Она опирается на всю систему социально-экономических рычагов, которые находятся в распоряжении руководителя. Сила влияния руководителя частично опирается на психологические механизмы, частично — на полномочия, данные ему более широкой социальной системой (которая и определила его на должность руководителя). Лидерство — феномен собственно психологической природы, в его основе — сила влияния одного члена группы на другого.

Человек, который может быть выдвинут группой на роль лидера, должен олицетворять предпочитаемые группой цели и ценности, быть их носителем, активным проводником в жизнь.

Лидером становится тот член группы, чьи ценностные установки и целевые ориентиры, реализуемые в конкретном поведении, являются для большинства членов группы референтными.

Поведение, реализуемое лидером в значимых групповых ситуациях, служит источником его влияния на других членов группы, которые воспринимают его как образец, а высказываемые им оценки являются ориентиром для построения самооценки.

Лидер — не вождь, так как его роль не связана с привнесением в группу определенной идеологии и так как функции лидера ограничиваются рамками самой группы, не выходя за ее пределы (представительство в более широкой общности — функция руководителя). Лидер — не кумир, так как его эталонные функции в жизни других членов группы весьма ограниченны: они касаются только поведения в сфере совместной внутригрупповой деятельности. Лидер не определяет их поведение и систему ценностей в целом. Даже члены группы, включаясь в неформальные эмоциональные отношения, часто выпадают из сферы влияния лидера. Наконец, лидер — не социометрическая «звезда».

Руководство как феномен психологической власти в группе

«Руководить — значит оказывать влияние на одного человека или многих людей таким образом, чтобы они изменяли свое местоположение, свою точку зрения, направление своих мыслей или действий». Источники влияния руководителя достаточно разнообразны, они значительно богаче тех возможностей, которые может задействовать лидер. Это собственно психологические силы и социальные, экономические рычаги. В самом руководстве нужно различать два аспекта: социальный, который иначе может быть обозначен как администрирование, и психологический, который в отечественной литературе принято обозначать терминами «авторитет» или «лидирующий авторитет», а в зарубежной — термином «лидерство».

Френч и Рэйвен выделяют 5 источников влияния руководителя на подчиненных или, как их называют сами авторы, 5 форм власти.

Первый источник влияния — принуждение. Второй источник влияния — вознаграждение.

Третий источник влияния — традиции.

Четвертый источник влияния — личность руководителя, власть примера (харизма). Харизма - в отношении руководителя ее можно рассматривать как власть, основанную на личном влиянии, на отождествлении подчиненного с руководителем.

В основе харизматического влияния — банальная истина: «Люди чаще испытывают влияние тех, кто обладает восхищающими их чертами характера и кто является их идеалом». Находясь в подчинении у такого человека, люди склонны брать пример с манеры его поведения, отношения к делу, стиля общения. М. Х. Меском называет следующие черты харизматической личности:

1. Обмен энергией. Создается впечатление, что эти личности излучают энергию и заряжают ею окружающих людей;

2. Внушительная внешность. Харизматический лидер не обязательно красив, но привлекателен, обладает хорошей осанкой и прекрасно держится;

3. Независимость характера. В своем стремлении к благополучию и уважению (в их понимании) эти люди не полагаются на других;

4. Хорошие риторические способности. Они умеют говорить;

5. Восприятие восхищения своей внешностью. Они чувствуют себя комфортно, когда другие выражают им восхищение, не впадая при этом в надменность или себялюбие;

6. Достойная и уверенная манера держаться. Они выглядят людьми собранными и владеющими ситуацией. Несомненно, что в основе харизматического влияния — эксплуатация каких-то достаточно глубоких социальных стереотипов и неосознаваемых культурных установок.

Наконец, пятый источник влияния — экспертная власть. Для подчиненного часто является очевидным и не требующим специального подтверждения факт, что руководитель обладает ценными знаниями в отношении различных рабочих проблем и вопросов.

Были выделены три стиля руководства (напомним, что достаточно долго они именовались также стилями лидерства): демократический, авторитарный, нейтральный.

Среди дихотомических характеристик стиля руководства такие, как единоначалие — коллегиальность, директивный — побудительный характер воздействия, ориентация на положительные или отрицательные методы стимулирования и другие.

М.-А. Робер и Ф. Тильман описывают три модели руководства — директивную, кооперативную и недирективную, каждая из которых включает описание: особенностей поведения руководителя в наиболее значимых с точки зрения управления ситуациях; предполагаемых следствий реализации модели с точки зрения групповой динамики и продуктивности деятельности, ситуаций успешного применения. Особое внимание ими уделяется первым двум моделям как неспецифическим и наиболее часто применяемым в конкретной управленческой практике. В целом, в основе директивной модели лежит единоначалие руководителя, в основе кооперативной — возможность активного коммуникативного обмена между руководителем и другими членами группы.

В качестве отдаленных последствий директивной модели можно назвать следующие особенности развития группы: порождаются и закрепляются отношения в виде звезды (фронтальная или радиальная сеть) между начальником и подчиненными, ограничивающие деловую инициативу членов группы; появляется опасность постоянного увеличения числа промежуточных ступеней в управлении группой, препятствующих сотрудничеству всех членов группы; увеличивается необходимость контроля за исполнителями, возникают неформальные группы общения, автономные от системы власти и построенные на принципах равноправия.

Среди важнейших отдаленных последствий кооперативной модели выделяются такие, как создание разветвленной групповой структуры, не ограничивающей информационные возможности и инициативу членов группы; высокая удовлетворенность групповым членством; уменьшение числа иерархических ступеней в управлении, рост ответственности и самоконтроля со стороны членов группы. Реализация кооперативной модели требует высокой эмоциональной зрелости и руководителя, и членов группы.

Остановимся кратко на преимуществах и недостатках каждой из описанных моделей. Преимущества директивной модели состоят в ее структурной простоте и возможностях оперативного использования, а также в том, что она закрывает и защищает руководителя в психологическом плане. Существенным недостатком этой модели является пассивность подчиненных. Кроме того, директивная модель внутренне конфликтна, так как опирается на давление и диктат, что время от времени будет взрывать группу изнутри через бурные, сложноразрешимые конфликты.

Несомненными преимуществами кооперативной модели являются ее прогрессивность, экономичность и гуманность, которые выражаются в возможности решать сложные групповые задачи небольшим числом подчиненных, обладающих высокой квалификацией, в хорошем взаимопонимании между руководителем и подчиненными, в низкой конфликтности группы и управляемости ее конфликтов, свободном развитии группы в целом и ее отдельных членов. Трудно говорить о недостатках такой модели, логичнее отметить, что в своей реализации она сталкивается с рядом трудностей:

- это необходимость затрачивать много сил, высокие требования к психологической готовности участников;

- модель плохо работает в условиях, требующих оперативных решений, так как на ее реализацию требуется достаточно много времени (совместная выработка решений, обмен полной информацией и так далее).

По мнению Робера и Тильмана, будущее — за кооперативной моделью, позволяющей лучше справляться со сложными реалиями сегодняшней социальной жизни и производства. Недирективная модель рассматривается ими как специфический случай управления, когда функция руководства полностью передается членам группы. Без руководителя группа растрачивает всю свою групповую энергетику на внутреннюю динамику. Успешно реализована такая модель может быть в тренинговых, обучающих группах.