- •Примерное меню диеты № Ов

- •Глава 7

- •7.1 Виды ран. Классификация

- •7.2. Признаки ранения

- •7.3. Заживление ран

- •7.4. Первая помощь при ранениях и принципы лечения

- •7.5. Организация работы в перевязочной

- •7.6. Выполнение перевязок

- •7.7. Выполнение манипуляции «снятие швов»

- •7.8. Экстренная специфическая профилактика столбняка

- •Глава 8

- •8.1. Понятие о травматизме

- •8.2. Ушибы, растяжения, разрывы

- •8.3. Вывихи

- •Алгоритм оказания доврачебной помощи при вывихах плеча и предплечья

- •8.4. Переломы костей

- •8.5. Первая помощь при переломах

- •Глава 9

- •9.1. Повреждения верхних и нижних конечностей

- •9.2. Общие принципы лечения переломов

- •9.3. Метод скелетного вытяжения

- •9.4. Металлоостеосинтез

- •9.5. Гипсовые повязки

- •9.5.1.1. Выполнение циркулярной гипсовой повязки

- •9.5.1.2. Приготовление гипсовых лонгет

- •9.6. Особенности сестринского процесса в травматологии

- •Глава 10

- •10.1. Ожоги

- •10.2. Ожоговая болезнь

- •10.3. Лечение ожогов

- •10.4. Первая помощь при ожогах

- •10.5. Хол одовая травма

- •Глава 11

- •11.1. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •I. По отношению к внешней среде:

- •Закрытые;

- •II. По отношению к спинному мозгу и его корешкам:

- •IV. По тяжести повреждений спинного мозга и его корешков:

- •V. По состоянию связочного аппарата позвоночного столба:

- •11.2. Повреждения костей таза

- •11.3. Алгоритмы оказания первой помощи

- •11.4. Сестринская помощь пациентам с повреждением псм после фиксации места перелома

- •11.5. Сестринская помощь пациентам с переломом

- •Глава 12

- •12.1. Анатомо-физиологические особенности головного мозга

- •12.2. Методы обследования в нейрохирургии

- •12.3. Классификация черепно - мозговой травмы

- •12.4. Формы черепно - мозговой травмы

- •12.5. Формы нарушения сознания при черепно-мозговой травме

- •12.6. Переломы черепа

- •12.7. Сестринская помощь пациентам с тяжелой чмт

- •12.8. Алгоритмы сестринских манипуляций

- •Глава 13

- •13.1. Алатомо-физиологические особенности грудной

- •13.2. Классификация повреждений грудной клетки

- •I. Закрытые повреждения

- •13.3. Закрытые повреждения грудной клетки

- •13.4. Открытые повреждения (ранения) грудной клетки и органов грудной полости

- •13.5. Пневмоторакс

- •13.6. Гемоторакс

- •13.7. Сестринская помощь при повреждениях грудной клетки и органов грудной полости

- •13.8. Алгоритмы сестринских манипуляций

- •Первая помощь:

- •Принципы лечения:

- •Причины:

- •Причины:

- •Причины:

- •Первая помощь:

- •1) Вызвать звуком струи воды рефлекторную реакцию мочеиспу- скания (в п/о периоде);

- •2) Вызвать скорую помощь при неэффективности пункта № 1. Принципы лечения:

- •Причины:

- •Первая помощь:

- •Компьютерная рентгенотомография (кт).

- •Радиоизотопное исследование (сцинтиграфия).

- •21.4. Повреждения органов мочевыделения 21.4.1. Повреждения мочевого пузыря и уретры

- •Классификация

- •Клинические признаки

- •Первая помощь:

- •Принципы лечения

- •21.5. Острый вторичный пиелонефрит

- •Принципы лечения:

- •5.1. Методы исследования

- •5.2. Повреждения прямой кишки

- •21.1. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы

- •21.2. Клинические признаки урологических заболеваний

- •I. Боль в области мочеполовых органов

9.6. Особенности сестринского процесса в травматологии

Медицинская сестра травматологического отделения должна хорошо знать аппараты и приспособления для лечения больных с травмами, в совершенстве владеть десмургией и гипсовой техникой. Но работа медицинской сестры не ограничивается только выполнением сестринских манипуляций и совершенствованием технических навыков.

На первом этапе сестринского процесса медсестра должна выявить возможности пациента в удовлетворении им универсальных потребностей, которые являются общими для всех и необходимы для поддержания жизни и здоровья.

Сестринский процесс направлен на удовлетворение основных жизненных потребностей: есть и пить, дышать, выделять, спать, отдыхать, общаться и т.д., что безусловно является для пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата действительной проблемой.

Пациенты травматологического отделения длительное время находятся на постельном режиме, следовательно, зависят в удовлетворении своих физиологических потребностей от помощи со стороны медицинского персонала.

Лечебное питание при травмах определяется локализацией и характером травматического повреждения. Во всех случаях питание должно обеспечить не только потребности организма в пищевых веществах и энергии, но и повысить его защитную силу в условиях раневого воспаления и возможной инфекции, а также ускорить заживление тканей. При переломах костей, особенно больших трубчатых, питание должно способствовать укреплению процесса срастания костей. При обширных скелетных травмах в организме на 65—70% усиливается распад белка, особенно за счет белков мышц и повышается основной обмен. В этой связи показана диета с высоким содержанием белка, а также кальция, фосфора и витамина D. Особое значение в питании приобретают молочные продукты, в частности творог и сыр, а также яйца, мясо, рыба. При небольших переломах назначают диету № 15 с умеренным увеличением содержания белка и кальция.

Физическая помощь во время еды нужна в первое время практически всем пациентам травматологического отделения.

У пациентов травматологического отделения, длительно находящихся на постельном режиме, может наблюдаться атрофия мышц брюшного пресса, ухудшение деятельности желудочно-кишечного тракта и, как следствие, у многих из них возникает склонность к запорам. Поэтому очень важно в рацион включать достаточное количество продуктов, стимулирующих перистальтику. Медицинская сестрадолж-на проконсультировать пациента и его родственников о тех продуктах, которые целесообразно приносить в больницу. При склонности к запорам рекомендуется и разрешается приносить сухофрукты, компот из чернослива, свекольный салат и кисломолочные продукты.

Но нужно помнить, что причиной запора может быть и психологический дискомфорт, не многие из пациентов могут сразу привыкнуть и пользоваться судном в палате. От медсестры требуется и терпение, и чувство такта, она должна обеспечить пациента отгораживающей ширмой, судно должно быть чистым, теплым, у каждого пациента должна быть индивидуальная подкладная клеенка. Наибольшие проблемы при пользовании судном возникают у пациентов на скелетном вытяжении, им нужна физическая помощь при пользовании судном. После дефекации нужно помочь пациенту осуществить гигиенические мероприятия. Потребность пациента быть чистым, опрятным должна удовлетворяться медперсоналом в течение всего времени до тех пор, пока пациент не сможет обслуживать себя сам.

Помимо помощи, в удовлетворении универсальных потребностей сестра должна обеспечить пациенту физическую безопасность, т.е. защиту от реальной или потенциальной угрозы нанесения вреда.

Кратко сформулировать основные потенциальные проблемы можно следующим образом:

риск развития пролежней,

риск вторичного смещения костных отломков,

риск инфицирования мест проведения спицы,

риск развития бронхо-легочных осложнений,

нарушение питания и потеря массы тела.

Любое заболевание, а травма в особенности, делает человека раздражительным, неуравновешенным или наоборот — апатичным. Медицинская сестра должна помочь пациенту чувствовать себя эмоционально защищенным в течение всего времени его нахождения в лечебном учреждении. Ее задача помочь пациенту адаптироваться к новому положению, чтобы пациенту было легче справиться с недугом.

Когда пациенту на 3—4-й день разрешается садиться в постели, то для самостоятельного перехода в сидячее положение пациенты используют так называемые вожжи или кольца. Вожжи — это длинные лямки, перекинутые через спинку ножного конца кровати. Кольцо висит над постелью пациента на специальной раме функциональной кровати. Пользуясь кольцами или вожжами, пациенты используют силу рук для подъема. Но, если у здоровой ноги не будет упора, то такие упражнения с подтягиванием на кольцах могут привести к смещению конечности, находящейся на скелетном вытяжении. На современных функциональных кроватях для упора есть специальная подставка, медсестре необходимо только передвинуть ее в положение ближнее или дальнее в зависимости от роста пациента. На кроватях старой конструкции для упора здоровой ноги ставят фанерный ящик, обернутый простыней.

Среди потенциальных проблем пациента, находящегося на скелетном вытяжении, наиболее важными являются две: первая проблема — риск вторичного смещения отломков и вторая — риск инфицирования мест проведения спицы. Обе проблемы могут вызвать серьезные осложнения.

К смещению отломков может привести слишком высокая активность пациента, необходимо напоминать больным о предписаниях врача, о необходимости остерегаться резких движений. У взрослых пациентов такая причина смещения бывает редко, а вот в детском травматологическом отделении за детьми необходимо постоянно наблюдать и чаще контролировать положение конечности на шине.

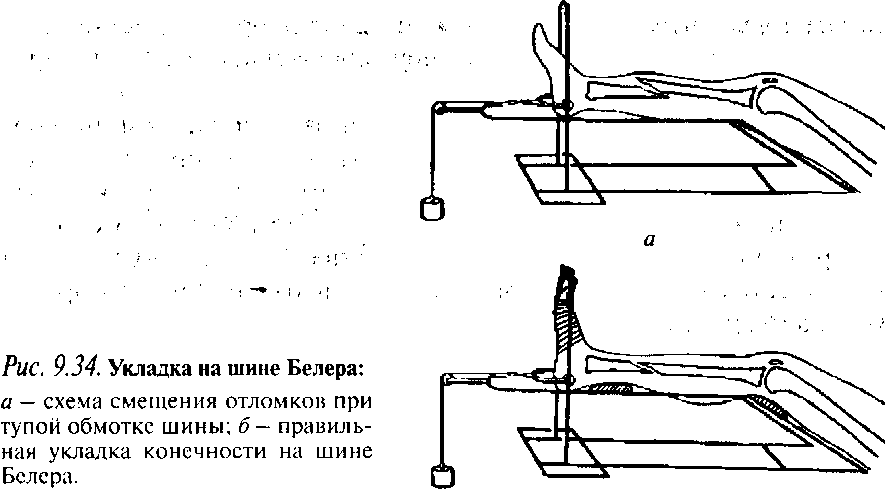

Причиной вторичного смещения отломков может быть неправильно подготовленная шина Белера. Шина Белера, представляющая собой металлическую рамку с блоками, бинтуется широкими бинтами так, чтобы получился гамачок. Приведенная ниже схема (рис. 9.34), хорошо иллюстрирует, что происходит при правильной и неправильной подготовке шины.

На верхнем рисунке (а) неправильное положение отломков: тугая обмотка шины, икроножные мышцы оттесняют верхний отломок большеберцовой кости вверх. Под ахиллово сухожилие не подложена ватно-марлевая подушечка, стопа не подвешена и отвисает.

На нижнем рисунке (б) правильное положение ноги при лечении перелома голени: свободная обмотка шины придает гамаку контуры икроножной мышцы, подушечки лежат в подколенной ямке и под ахилловым сухожилием, стопа подвешена к рамке.

Спица, проведенная через кость, концы которой оставлены наружи для прикрепления к ней скобы, является по существу инородным телом и потенциальным источником проникновения инфекции в организм. Кожу в области проведения спицы медицинская сестра должна осматривать ежедневно и обрабатывать кожным антисептиком — 70%

б

Следствием длительного постельного режима и ограничения экскурсий грудной клетки могут быть застойные явления в легких, для предупреждения бронхолегочных осложнений пациентам следует заниматься дыхательной гимнастикой. Обучить пациента простейшим приемам дыхательной гимнастики может палатная медицинская сестра. Пациент делает глубокий вдох через нос, затем короткая задержка дыхания и выдох через рот. Если нет повреждения верхних конечностей, то при вдохе руки поднимают вверх, при выдохе опускают.

При общем удовлетворительном состоянии со второго дня после травмы пациентам рекомендуются активные движения здоровой конечностью, так как доказано, что при этом рефлекторно улучшается кровоснабжение в симметричной, но поврежденной конечности, и уменьшается атрофия мышц.

Лечебная физкультура для разработки движений в поврежденной конечности назначается только лечащим врачом и проводится инструктором по ЛФК.

Если лечение пациента проводится с применением гипсовых повязок, то при подготовке кровати необходимо под матрац положить щит, то есть кроват! 1ая сетка не должна прогибаться под тяжестью пациента и его загипсованной конечности. Гипсовая повязка окончательно высыхает только через 1V4 сут и только тогда приобретает достаточную прочность. Если конечность с влажной гипсовой повязкой будет провисать, то произойдет ее деформация.

Загипсованную конечность нельзя укрывать ни одеялом, ни простыней. Для скорейшего высыхания повязки можно применять каркасные лампы, фен с теплым воздухом и лампу «соллюкс», которую устанавливают рядом с кроватью пациента. Но при любом способе обогрева умеренному тепловому воздействию должна подвергаться вся гипсовая повязка, если она высыхает неравномерно, то происходит деформация.

Особого внимания требует пациент в первые часы и сутки после наложения гипсовой повязки: гипсовая повязка может вызвать нарушения кровообращения в загипсованной конечности. Появление болей в конечности, цианоза, отека, онемения пальцев должно насторожить медсестру. Ей следует срочно вызвать лечащего врача, а в ночное время — дежурного врача.

При нарушении венозного оттока пальцы цианотичны и отечны, а при недостаточности артериального притока — бледны и холодны.

В том и другом случае необходимо гипсовую повязку разрезать по всей ее длине, включая и подкладку, а края ее раздать немного в сторону. Если через несколько минут после этого признаки нарушения кровообращения исчезли, можно закрепить повязку гипсовыми бинтами или обычным марлевым бинтом. В случае сохранения отека повязку следует удалить полностью.

За гипсовой повязкой необходимо следить и в дальнейшем, повязка должна оставаться всегда сухой, не загрязняться мочой или калом, на повязку не должна попадать вода из грелки.

Когда пациенту будет разрешено ходить на костылях, медицинская сестра должна дать консультацию родственникам о своевременном их приобретении, объяснить, как регулируется высота опоры для рук, и обеспечить безопасность пациента при ходьбе на костылях по коридорам и кабинетам. Страховать от повторной травмы, особенно в первое время нужно, всех больных и взрослых, и детей.

Медицинской сестре травматологического отделения не редко приходится обращаться в органы социальной опеки, консультировать родственников, решать проблемы пациентов, связанные с протезированием, приобретением кресла-каталки, костылей или бандажей. Пациентов преклонного возраста, не имеющих родственников, но нуждающихся после выписки в длительном уходе, медсестра определяет в «дом престарелых». В этих случаях необходима психологическая подготовка пациентов, проводимая психологом и юридическое оформление документации. В такой ситуации пациентом занимается старшая сестра отделения или медсестра-координатор.

Контрольные вопросы для самопроверки

Назовите основные этапы лечения перелома.

Что такое репозиция?

Что такое металлоостеосинтез?

Назовите основные виды гипсовых повязок.

Чем лонгетная гипсовая повязка отличается от циркулярной глухой?

За какое время «схватывается» и отвердевает гипс?

Какие инструменты нужно приготовить для снятия гипсовой повязки?

Какие инструменты нужно подготовить для осуществления скелетного вытяжения?

Что такое перелом луча в типичном месте? Назовите его признаки.

В каком возрасте перелом шейки бедра происходит чаще?

Назовите основные потенциальные проблемы пациента с травмой.

Назовите причины втбричного смещения костных отломков.

Как осуществляется профилактика инфицирования мест проведения спицы?

Ситуационные задачи

Задача №1

В травматологическое отделение поступил пациент Н.А., 54 лет, с диагнозом: перелом болыпеберцовой кости без смещения.

Пациенту наложили глухую циркулярную гипсовую повязку от стопы до верхней трети бедра. Через полчаса после затвердевания гипса его перевели в палату, уложили на функциональную кровать со щитом и укрыли простыней. Еще через полчаса он пожаловался палатной медсестре на то, что ему холодно, и попросил укрыть одеялом. Медсестра укрыла пациента одеялом, а к загипсованной конечности положила грелку.

Задание.

Оцените действия палатной медсестры.

Составьте план сестринского ухода за пациентом в 1 -й день его пребывания в отделении.

Задача № 2

В палату травматологического отделения поступил пациент М.И., 23 лет, ему произведена репозиция перелома лодыжек под местной анестезией и наложена гипсовая лонгета.

Через час он стал жаловаться дежурной медсестре на невыносимые боли в загипсованной конечности. Медсестра осмотрела загипсованную конечность: на тыле стопы отека нет, пальцы бледные и холодные на ощупь.

В листе назначений записано введение обезболивающих средств через два часа после репозиции.

Задание.

1. Что следует ответить пациенту?

А — Потерпите, раньше назначенного времени сделать инъекцию я не могу.

Б — Боль не нужно терпеть, я сделаю Вам инъекцию обезболивающих средств.

2. Выявите приоритетную проблему и составьте план действий.

Ответ на задачу № 1

1. В действиях палатной медсестры допущены следующие ошибки:

не следует укрывать загипсованную конечность до полного высыхания гипса не только одеялом, но и простыней. Гипс окончательно высыхает только через сутки.

Нельзя к загипсованной конечности прикладывать грелки. Неравномерное высыхание гипсовой повязки приведет к ее деформации.

2. План сестринского ухода.

До возвращения пациента в палату подготовить функциональную кровать со щитом.

Согреть постель, положив под одеяло грелки.

Установить рядом с кроватью лампу «Соллюкс».

Переложив пациента на кровать, убрать из-под одеяла грелки и укрыть так, чтобы загипсованная конечность оставалась открытой.

Включить лампу «Соллюкс» для равномерного и умеренного обогревания загипсованной конечности.

Измерить температуру тела.

Успокоить пациента, предложить стакан горячего чая.

Вводить обезболивающие средства по назначению врача.

Обеспечить прием пищи.

Обеспечить пациента средствами личной гигиены (полотенце, мыло, туалетная бумага).

Оказывать поддержку при осуществлении самоухода.

— Ознакомить с режимом отделения и выяснить, кому необходимо сообщить по телефону о его госпитализации.

Ответ на задачу № 2

Вариантов правильного ответа на 1-й вопрос в задаче нет. Пациенту в данной ситуации следует ответить: «Я вызову дежурного врача, чтобы обсудить Вашу проблему».

Причиной боли в загипсованной конечности является нарушение кровообращения. Помимо боли, на это указывает побледнение и похолодание пальцев на стопе.

Приоритетная проблема — боль в конечности из-за нарушения кровообращения.

План действий.

Пригласить врача в палату для осмотра пациента.

Приготовить инструменты для снятия гипсовой повязки.

Вместе с врачом ослабить или снять гипсовую повязку.

Постоянно наблюдать за пальцами на стопе и научить пациента контролировать свои ощущения в загипсованной конечности.