- •Алгоритм оказания доврачебной помощи при вывихах плеча и предплечья

- •8.5. Первая помощь при переломах

- •9.1. Повреждения верхних и нижних конечностей

- •9.2. Общие принципы лечения переломов

- •9.3. Метод скелетного вытяжения

- •9.4. Металлоостеосинтез

- •9.5. Гипсовые повязки

- •9.1. Повреждения верхних и нижних конечностей

- •9.2. Общие принципы лечения переломов

- •9.3. Метод скелетного вытяжения

- •9.5. Гипсовые повязки

- •9.1. Повреждения верхних и нижних конечностей

- •9.2. Общие принципы лечения переломов

- •9.3. Метод скелетного вытяжения

- •9.4. Металлоостеосинтез

- •9.5. Гипсовые повязки

- •9.1. Повреждения верхних и нижних конечностей

- •9.2. Общие принципы лечения переломов

- •9.3. Метод скелетного вытяжения

- •9.5. Гипсовые повязки

Студент должен знать:

определение травмы, виды травматизма;

признаки закрытых механических повреждений: ушибов, вывихов и переломов;

принципы оказания первой медицинской помощи пациентам с ушибами, вывихами и переломами.

Студент должен уметь:

выявлять признаки закрытых механических повреждений;

оказывать доврачебную помощь при ушибах, вывихах, переломах;

• осуществлять транспортную иммобилизацию.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Травма — это внезапное одномоментное воздействие на организм внешних факторов: механических, термических, химических, электрических, вызвавших анатомические или функциональные нарушения в органах и тканях.

Травматология - наука о повреждениях человеческого тела, возникающих под воздействием агрессивных внешних факторов, нарушающих целостность и функцию организма.

Репозиция — устранение смещения (вправление костных отломков).

Крепитация — шум трения костных отломков.

Иммобилизация — удержание костных отломков в неподвижном положении, транспортная иммобилизация удерживает отломки в том положении, в котором они оказались в результате перелома. Лечебная иммобилизация удерживает их в правильном положении до сращения.

Понятие о травматизме

Травматизм — совокупность травм, повторяющихся при определенных обстоятельствах у одинаковых групп населения за определенный отрезок времени. Для определения травматизма изучают частоту повреждений, причины их возникновения, условия, в которых происходят травмы. Это крайне необходимо для создания рекомендаций по профилактике травматизма.

Травматические повреждения занимают 3-е место в общей структуре заболеваемости, уступая только гриппу, ОРВИ и сердечно-сосудистым заболеваниям. У молодых лиц (до 29 лет) травмы занимают 1-е место в общей заболеваемости. Мужчины получают травмы в два раза чаще, чем женщины. Приблизительно 8% больных с травмами нуждаются в госпитализации, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно: в травматологических пунктах, хирургических кабинетах поликлиник, здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах.

Травмы разделяют по многим признакам, но в основе классификации лежит, прежде всего, деление травм на открытые и закрытые. К закрытым относят те травмы, при которых сохраняется целостность кожных покровов и слизистых оболочек. По характеру агрессивного внешнего фактора травма может быть: — механической, химической, термической, лучевой, огнестрельной, сочетанной. По условиям возникновения травмы делят на производственные, транспортные, уличные, бытовые, спортивные, криминальные (умышленные). Травмы военного времени по своей сложности превосходят все, а при применении современного оружия травмы носят сочетанный характер.

Детский травматизм выделен в особую группу, что обусловлено спецификой его причин и последствий.

Первая помощь на бытовом уровне оказывается пострадавшим родственниками, соседями, случайными свидетелями. С необходимостью оказания само- и взаимопомощи человек столкнулся давно.

Первая медицинская помощь оказывается медицинскими бригадами скорой помощи (фельдшер и врач). Квалифицированная медицинская помощь оказывается хирургом-травматологом в круглосуточных травматологических пунктах или в больницах, имеющих хирургические отделения. Высококвалифицированная помощь оказывается в специализированных отделениях институтов или республиканских больниц, где есть такие отделения, как нейрохирургическое, челюстно-лицевой травмы, травмы опорно-двигательного аппарата, отделение сочетанной травмы.

С травмами может столкнуться медицинская сестра и врач любой специальности, как по долгу службы, так и в быту. Медработники, проводя санпросветработу, должны обучать население оказанию первой помощи при травмах. В случае стихийных бедствий и катастроф медработники активно привлекаются к работе в составе бригад по оказанию первой медицинской помощи независимо от их узкой специализации и места работы.

Знание основных принципов оказания первой помощи при травмах необходимы всем медицинским работникам.

Ушибы, растяжения, разрывы

К закрытым механическим повреждениям относятся ушибы, растяжения, разрывы, закрытые вывихи и переломы.

Ушибы — это повреждения тканей или органов без нарушения целостности кожи под действием тупой травмы. Механизм травмы очень прост — либо удар тупым предметом по телу, либо падение и удар о тупой предмет.

Клиническая картина зависит от силы удара и его локализации. Чаше всего ушибы локализуются на верхних или нижних конечностях. Основными симптомами при ушибах будет боль, припухлость тканей и кровоизлияния, а также частичное нарушение функции. Внешне область ушиба выглядит как опухолевидное образование, например, ушиб мягких тканей головы выглядит как типичная «шишка». Из-за кровоизлияний в кожу область ушиба имеет фиолетово-синий цвет, а в последующие дни «синяк» приобретает зеленовато-желтоватый оттенок.

В первые часы после травмы задача первой помощи и лечения состоит в том, чтобы уменьшить боль. Для этого надо создать покой, конечности желательно придать возвышенное положение, на область ушиба положить холод. При имеющейся обширной гематоме рекомендуется положить давящую повязку. Через 2—3 дня после травмы на область ушиба воздействуют тепловыми процедурами и применяют физиотерапевтическое лечение (УВЧ, ультразвук).

Растяжение (дисторзия). Чаще всего растяжению подвергается связочный аппарат в области суставов. Растяжение происходит при движениях, превышающих физиологические возможности данного сустава, при этом анатомическая непрерывность ткани не нарушается. Наиболее часто происходит растяжение связок голеностопного сустава.

Растяжение связок и сухожилий — это частый вид спортивного травматизма. У гимнастов растяжению подвергаются связки в области лучезапястного и плечевого сустава. Основной жалобой пострадавших является боль и ограничение движений в травмированном суставе. При осмотре выявляется отек. При оказании первой помощи следует наложить фиксирующую повязку, ограничивающую движения в суставе. Местно — холод, охлаждающий пакет или пузырь со льдом нужно держать 15—20 мин, в течение первых 2 ч холод можно применить несколько раз. Назначают анальгетики и освобождают от физических нагрузок на 7—10 дней.

Разрывы. В отличие от растяжения при разрыве происходит нарушение анатомической целости ткани: разрыв сухожильных волокон, мышц, отрыв сухожилия от точки прикрепления к кости. Разрывы могут быть полные или частичные; причиной разрыва тканей является сильное растяжение, прямое или непрямое насилие. Этот вид травматического повреждения сопровождается очень сильной болью и резким ограничением активных движений. При полном разрыве связки возникает обширная гематома и избыточная подвижность, выявляемая при определении пассивных движений. При разрыве связок на область сустава накладывают тугую повязку, применяют холод и анальгетики. С лечебной целью накладывают гипсовую повязку, назначают физиотерапию. При полных разрывах показано оперативное лечение.

Разрывы мышц могут происходить от сильного растяжения и перенапряжения. Например, при поднятии тяжестей наиболее часто происходит разрыв мышц живота. В зоне разрыва ощущается сильная боль, за счет гематомы определяется опухолевидное образование, отмечается снижение или полное отсутствие функции данной мышцы. При оказании первой помощи необходимо обеспечить покой в положении максимального сближения разорванных участков мышцы, т.е. на боку со слегка согнутыми коленями. На живот необходимо положить пузырь со льдом. До осмотра пациента хирургом анальгетики не вводить, так как врачу необходимо исключить повреждение внутренних органов.

В стационаре при частичном разрыве гематому пунктируют, кровь отсасывают, на живот кладут груз (мешочки с песком весом до 2 кг). При полных разрывах рекомендуется оперативное лечение — сшивание разорванных участков мышцы.

Вывихи

Вывих — это стойкое смещение суставных поверхностей костей относительно друг друга, сопровождающееся повреждением суставной капсулы и связок, ведущее к полному нарушению функции сустава. Название вывиху дается по наименованию той кости, которая в суставе располагается дистально. Исключением является позвоночник, в котором вывихнутым считается проскимальный позвонок. На схеме 1 представлена принятая классификация вывихов.

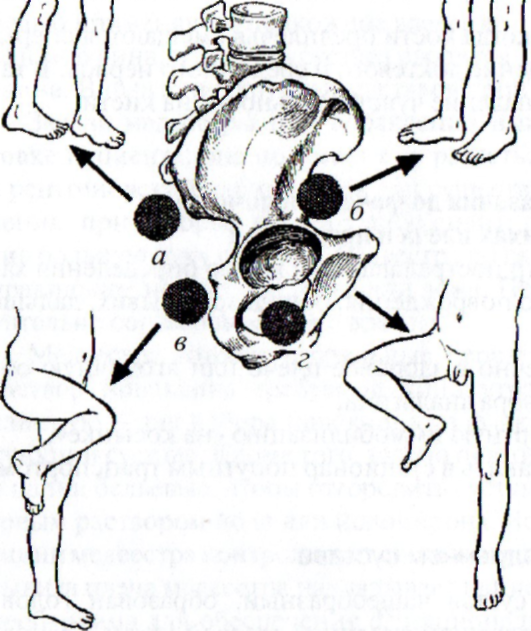

В зависимости от направления смещения вывихнутого сегмента различают вывихи передние, задние, тыльные, ладонные и т.п. (рис. 8.1; 8.2). Все вывихи сопровождаются кровоизлияниями в полость сустава и в окружающие ткани.

Вывих плеча

Признаки травматического вывиха на примере вывиха плеча. По сравнению с другими локализациями это наиболее частый вывих, причина заключается в анатомическом устройстве. Плечевой сустав образован головкой плечевой кости и суставной впадиной латерального угла лопатки, суставная капсула слабая, она охватывает головку по анатомической шейке, количество связок ограничено и он укреплен преимущественно мышцами и клювовидно-плечевой связкой. Через полость сустава проходит сухожилие длинной головки бицепса. Хрящевая поверхность головки соприкасается с суставной впадиной лопатки на небольшом протяжении. Этот сустав принадлежит к шаровидным, что создает условия для широкого объема движений — вокруг 3 осей.

Причиной вывиха плеча является чаще всего падение на вытянутую и отведенную в сторону руку. В зависимости от характера смещения головки плечевой кости различают передний, нижний и задний вывих плеча. Вывих всегда сопровождается разрывом суставной сумки.

Признаки вывиха. Опрос пострадавшего позволяет выяснить обстоятельства травмы, механизм повреждения. Основными жалобами являются боль в суставе и невозможность движений. При осмотре выявляется вынужденное положение конечности. Обычно пострадавший сам находит такое положение, при котором уменьшается боль в плечевом суставе и поддерживает здоровой рукой больную руку.

Какие-либо активные движения в суставе невозможны. А попытка проверить пассивные движения вызывает сильную боль. Сустав деформирован. При осторожном ощупывании головку плечевой кости можно обнаружить в подмышечной впадине или на уровне ключицы под большой грудной мышцей. При заднем вывихе головка прощупывается за лопаткой.

Из-за смещения головки вверх или вниз создается впечатление удлинения или укорочения конечности, такое изменение длины конечности называется кажущимся или дислокационным.

При насильственном отведении плеча от туловища вывихнутая кость опять возвращается в прежнее положение, что объясняется спастическим сокращением мышц. Этот признак, характерный для всех вывихов, получил название симптом пружины. Однако не целесообразно проверять этот симптом у пострадавшего при первичном осмотре на месте происшествия.

Рентгенологическое исследование в 2-х проекциях подтверждает диагноз вывиха, определяет характер смещения.

Доврачебная помощь и принципы лечения.

Фельдшер проведя опрос и осмотр пострадавшего, обратившегося за помощью, может только заподозрить вывих.

При оказании помощи не нужно пытаться опустить руку, конечность следует зафиксировать в том положении, в котором она оказалась в результате вывиха. Для фиксации менее всего подходят транспортные шины, использовать нужно мягкий подручный материал: косынки, валики, полотенца, небольшие подушки.

Прежде, чем приступить к наложению фиксирующей повязки, необходимо ввести обезболивающие средства (внутримышечно 2 мл 50% раствора анальгина). Затем в подмышечную впадину вкладывают большей валик из ваты и марли, руку прибинтовывают к туловищу или подвешивают на косынке.

Транспортировка пострадавшего осуществляется сидя.

Лечение травматического вывиха заключается в немедленном вправлении. Вправление вывиха проходит легче, а результаты лучше, если оно производится в первые часы после травмы. И все же никогда не следует пытаться вправить вывих на месте происшествия. Вправление производится только после рентгенологического обследования. Необходимым условием успешного вправления является полное расслабление мышц, что достигается хорошим обезболиванием. С этой целью применяется подкожное введение 1 мл 2% раствора промедола или омнопона, в полость сустава вводится 10—15 мл 2% раствора новокаина. Вправление крупных суставов производится под наркозом.

Задача при вправлении вывиха заключается в подготовке пациента: медработник помогает ему раздеться, сопровождает пациента в рентгеновский кабинет. Так как существуют разные приемы вправления, при которых пациент либо сидит, либо лежит на животе, свесив больную руку со стола, необходимо помочь пациенту занять правильное положение, сидя или лежа. Положение пациента предварительно согласовывается с врачом.

Подготовка оснащения: стерильные перчатки для врача, стерильный раствор новокаина требуемой концентрации, шприц и две иглы, длинную — для набора новокаина из флакона или ампулы и иглу для пункции сустава. Кроме того, нужно подготовить стерильную пеленку и цапки бельевые, чтобы отгородить сустав после обработки его спиртовым раствором йода или йодопирона. Во время врачебной манипуляции контролируют состояние пациента. После вправления вывиха плеча накладывают пациенту повязку Дезо. Повязка необходима для обеспечения функционального покоя поврежденному суставу и всему плечевому поясу на 2 нед.

Вывихи в локтевом суставе

По строению локтевой сустав относится к сложным. Он состоит из плечелоктевого — блоковидного, плечелучевого — шаровидного и лучелоктевого — цилиндрического. Все три сустава имеют общую капсулу и боковые связки. Чаше всего вывихи предплечья происходят при падении на вытянутую руку, во время вывиха происходит разрыв суставной капсулы и бокового связочного аппарата. Наиболее часто происходит вывих обеих костей предплечья (93%), изолированные вывихи лучевой или локтевой кости происходят редко. Исключение представляет часто встречающийся у детей подвывих головки лучевой кости.

Клиническая картина вывиха типична:

сильная боль в момент травмы;

конечность в вынужденном положении;

сустав деформирован, увеличен в размере (чаще в переднезаднем);

активные движения невозможны;

пассивные движения встречают пружинящее сопротивление и вызывают сильную боль.

При передних вывихах, когда кости предплечья смещаются вперед и вверх, возможно повреждение локтевого и срединного нервов. В таких случаях происходит выпадение чувствительности на кисти.

Алгоритм оказания доврачебной помощи при вывихах плеча и предплечья

Провести опрос и осмотр пострадавшего с целью определения характера травматического повреждения. Заподозрив вывих, дальше следует:

ввести внутримышечно в здоровое плечо или ягодичную область 2 мл 50% раствора анальгина,

произвести транспортную иммобилизацию «на косынке»,

вызвать 03 или доставить в стационар попутным транспортом.

Вывихи в тазобедренном суставе

Тазобедренный сустав чашеобразный, образован головкой бедренной кости и вертлужной впадиной тазовой кости. Суставная сумка прикрепляется по краю вертлужной впадины и по линии, соединяющей оба вертела, так что шейка вся оказывается в полости сустава. От головки к впадине идет внутрисуставная связка и еще 4 внесуставных связки укрепляют сустав снаружи. Столь хорошо укрепленный сустав подвергается вывиху редко и только под воздействием очень большой силы. Поэтому и обстоятельства травмы при этом всегда чрезвычайные: это может быть падение с высоты или, что происходит чаще — автомобильная травма в ДТП.

На рис. 8.5 показано, какое положение может занять головка бедренной кости при вывихе, и соответствующее этому вынужденное положение бедра.

При осмотре необходимо обратить внимание на положение бедра, оно может быть в положении сгибания, отведения или приведения в сочетании с наружной или внутренней ротацией. Во всех случаях активные и пассивные движения невозможны. Так как травмы, полученные при таких обстоятельствах, бывают, как правило, тяжелые, то на первый план выступают симптомы шока.

Помощь на догоспитальном этапе.

Само и взаимо помощь:

вызов 03.

холод на область тазобедренного сустава

контроль сознания и дыхания, а также необходимо удерживать больного от попытки встать на ноги, что иногда бывает, когда пострадавший находится в состоянии шока.

не допускать перекладывания и какого-либо перемещения пострадавшего с места до осмотра его врачом или фельдшером скорой помощи.

Доврачебная помощь (03):

ввести внутримышечно омнопон 2% - 1 мл. или промедол 2% - 1 мл.

после введения обезболивающих средств пострадавшего следует уложить на носилки (к перекладыванию пострадавшего на носилки следует привлечь не менее 3 человек). Под больную ногу нужно подложить подушку, обычную или резиновую надувную, валики или скатку из одежды. Применение стандартных шин в этих случаях невозможно.

Транспортировка в стационар.

Переломы костей

Полное нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим процессом, называется переломом.

Перелом создает определенные опасности, выраженные в той или иной степени в зависимости от локализации.

При переломе возможно:

повреждение осколками кости нервных стволов и развитие параличей;

повреждение крупных сосудов с развитием опасного наружного кровотечения или образование не менее опасных внутритканевых гематом;

повреждение жизненно важных органов (мозг, легкие и т.д.);

при открытых переломах может произойти инфицирование места перелома и развитие остеомиелита.

Переломы делят на приобретенные и врожденные.

Врожденные переломы встречаются крайне редко и связаны с несовершенным остеогенезом — заболеванием, обусловленным наследственными генетическими факторами.

Приобретенные переломы делят на две большие группы: травматические и патологические.

Патологические переломы происходят в связи с нарушением целостности кости каким-либо патологическим процессом (остеомиелит, опухоли, кисты, туберкулез). Опухоль или остеомиелитический процесс могут полностью разрушить поперечное сечение кости. В этих случаях достаточно небольшого усилия, например, поворота больного в кровати, чтобы пораженный участок кости сломался и произошел патологический перелом.

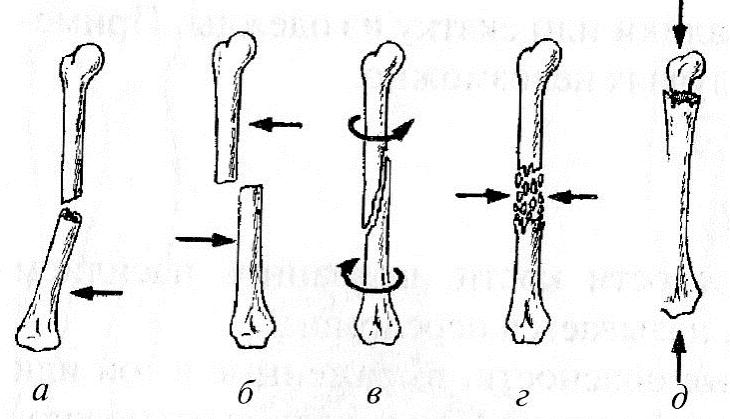

Травматические переломы происходят в результате воздействия механических сил, которые превышают прочность кости. По механизму приложения этой силы переломы происходят:

от прямого удара — это влечет за собой значительное смещение периферического отломка (рис. 8.6, а);

переломы от сдавления —это так называемые компрессионные переломы (г) или вколоченные (д);

переломы от сгибания — линия перелома косая или поперечная (б);

переломы от скручивания — происходят при фиксированном одном конце кости, линия перелома винтообразная или спиральная (в).

рис. 8.6

Важное значение имеет деление переломов на открытые и закрытые.

Открытыми называют переломы, сопровождающиеся нарушением целости покровов (кожи или слизистых). Их выделяют особо, так как при этих переломах резко возрастает опасность развития инфекций в месте перелома. Открытые переломы, как правило, сопровождаются обширными повреждениями мягких тканей, что осложняет процессы сращения костей.

Закрытыми переломами называют повреждения костей, при которых барьером, исключающим возможность проникновения инфекции из внешней среды в область перелома, является неповрежденный кожный покров.

По направлению линии повреждения переломы делят на:

поперечные,

косые,

продольные,

винтообразные,

оскольчатые.

Различают также полные и неполные переломы. Полными называют такие переломы, при которых линия перелома проходит через всю кость, неполными, когда повреждается только часть кости, такое неполное повреждение без смещения имеет характер трещины.

Полные переломы могут быть без смещения, в таких случаях поврежденные поверхности прилежат друг к другу. Характер смещения может играть очень важную роль для последующего срастания, восстановления функции, и от него зависит выбор метода лечения.

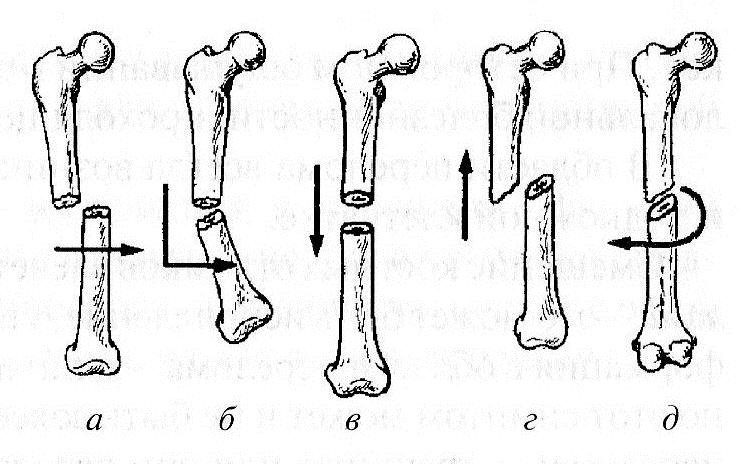

Различают смещения (рис. 8.7):

по длине (в, г);

по ширине - боковое смещение (а);

под углом (б);

4 ) ротационные (д) смещения.

(Ротация — это повороты сломанных отломков по оси.)

рис. 8.7

По клиническому течению и возможному исходу переломы делятся на простые, комбинированные и осложненные.

Простые переломы дают хороший результат в плане функционального восстановления. Осложнением перелома может быть сопутствующий травматический неврит с развитием парезов и параличей, профузные кровотечения и т.п.

Комбинированная травма или комбинированные повреждения — это те, при которых переломы сочетаются с повреждением внутренних органов, например, перелом костей таза с разрывом кишки или мочевого пузыря, или переломы могут сочетаться с ожогами.

Клинические признаки переломов. Клинические явления, наблюдающиеся при переломах можно разделить на местные и общие. К общим проявлениям относятся шок, развивающийся в связи с сильными болями в области перелома, и интоксикация, связанная с всасыванием продуктов распада травмированных тканей.

Основными симптомами, позволяющими поставить диагноз, являются местные признаки. Деление местных симптомов на абсолютные и относительные признаки весьма условно. Для постановки диагноза важны все признаки, вся совокупность симптомов, а также анамнез, указывающий на травму.

Боль в момент травмы весьма интенсивная, вплоть до развития болевого шока. Боли усиливаются при движении и уменьшаются в покое. При осторожном ощупывании можно найти участок наибольшей локальной болезненности, проходящей по линии перелома.

В области перелома всегда возникают отек и кровоизлияния в коже и подкожной клетчатке.

Смещение костных отломков влечет за собой деформацию места перелома — это может быть искривление, утолщение, изменение формы. Деформация в области перелома — один из ведущих симптомов перелома, но этот симптом может и не быть вовсе, при так называемых неполных переломах — трещинах или при переломах без смещения. А также при поднадкостничных переломах, которые наблюдаются у детей.

Другим важным симптомом является нарушение функции. Иногда он может быть слабо выражен, как, например, при неполных переломах, или напротив, бывает настолько выражен, что не только отсутствуют какие-либо активные движения, но и любая попытка пассивных движений вызывает резкую боль у пострадавшего.

Патологическая подвижность (или ненормальная подвижность) — это появление подвижности на протяжении кости (вне сустава) — характерный признак перелома, который слабо выражен при переломе плоских и коротких костей, но хорошо заметен при переломе длинных трубчатых костей.

Крепитация возникает при трении костных отломков друг об друга.

Но патологическую подвижность, так же как и костный хруст (крепитацию), выявлять специально не следует, так как это ведет к дополнительной травме тканей и может вызвать жировую эмболию.

Патологическую подвижность можно заметить, а крепитацию услышать только при неосторожном перекладывании пострадавшего, при грубом наложении шин и во время транспортировки без иммобилизации.

При переломах чаще всего происходит укорочение конечности, связанное со смещением костных отломков и спастическим сокращением мышц. Укорочение конечности определяется при сравнительном измерении здоровой и пострадавшей конечности или их симметричных сегментов. Измерение принято производить между постоянными точками.

Плечо измеряют от акромиального отростка до наружного надмыщелка плеча. Предплечье — от головки лучевой кости до шиловидного отростка. Бедро — от большого вертела до наружного надмыщелка бедра. Голень измеряют от головки малой берцовой кости до наружной лодыжки.

Огромное значение для диагностики, контроля репозиции и дальнейших процессов сращения имеет рентгенография. Снимки костей при подозрении на перелом должны делаться в 2 взаимно перпендикулярных плоскостях (в 2 проекциях). А у детей, так как еще нет полного окостенения, необходимо делать для сравнения снимки здоровой конечности.

Боль, отек, кровоизлияния, деформация и нарушение функции относятся к относительным признакам перелома, патологическая подвижность, крепитация и изменение длины конечности, наряду с рентгенологическими признаками, принято называть абсолютными.