- •А.В. Малибашев Полиграфические процессы

- •Введение

- •Основы допечатной подготовки

- •Флексография как вид печати

- •Этапы допечатной подготовки

- •Оригиналы для полиграфического репродуцирования

- •Технология ctp для флексографии

- •Система управления цветовоспроизведением как основополагающий фактор в допечатной подготовке

- •Цвет и восприятие его человеком

- •Методы и средства измерения цвета

- •Обеспечение постоянства цветопередачи

- •Основные программные средства, используемые в допечатной подготовке

- •Программы для обработки растровых изображений

- •Программы для обработки векторных изображений

- •Дополнительные программные средства

- •Цветокоррекция применительно к флексографии

- •Процедура сканирования оригиналов

- •Обработка изображений

- •Верстка применительно к флексографии

- •Превращение растрового изображения в векторное

- •Совмещение всех элементов изображения

- •Окончательное формирование изображения. Запись ps-файла

- •Наиболее часто встречающиеся ошибки в работе инженера допечатной подготовки

- •Технические требования к оригинал-макетам, предоставляемым для цветоделения.

- •Заключение

- •Малибашев Александр Владимирович Полиграфические процессы

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Технология ctp для флексографии

Сегодня технология цифровой записи фотополимерных форм для флексографии набрала обороты и составляет конкуренцию уже ставшему традиционным аналоговому процессу изготовления форм.

Гибкие фотополимерные формы пришли на смену использовавшейся ранее, около 30 лет назад, резине и за это время стали одной из основ технологии флексографии. Принцип записи формы лежит в фотополимеризующихся материалах, т.е. тех, которые закрепляются под действием излучения (в данном случае — ультрафиолетового).

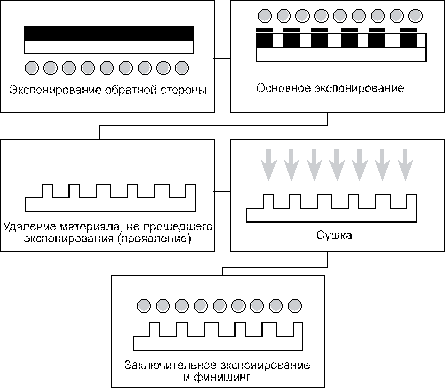

В связи с этим для засветки формной пластины используются негативы, читаемые со стороны эмульсии. Классический процесс получения аналоговой формы представлен на рис. 3.

Рис. 3. Аналоговое

изготовление формы

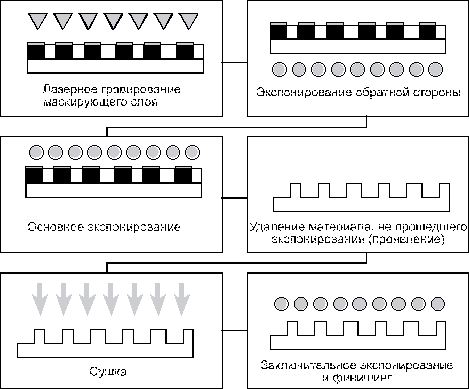

Рис. 4. Цифровое

изготовление формы

Наиболее частым заблуждением относительно технологии CTP для флексографии является миф о том, что происходит якобы прямое лазерное воздействие на полимер. После воздействия лазера на маскирующий слой происходит обычная обработка пластины, как и при аналоговом выводе. Схема изготовления цифровой печатной формы представлена на рис.4.

Преимущества цифровой формы перед аналоговой

Меньшее светорассеяние за счет непосредственного прилегания маскирующего слоя к пластине (чего нельзя добиться даже при вакуумном прижиме негатива);

Более плавные градационные переходы;

Более высокий уровень проработки деталей в светах и тенях;

Снижение прироста диаметра растровой точки при экспонировании;

Возможность совмещения растровых изображений с плашкой на одной форме;

Лучшая проработка тонких штрихов, шрифтов с малым кеглем, вывороток;

Возможность получения точной копии формы с того же PS-файла и передача информации на запись с помощью систем удаленного доступа.

Истинная линиаризация печатного процесса (по оттиску), а не псевдолиниаризация по фотопленкам, как в аналоговом процессе.

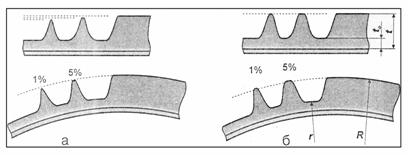

Растровая точка получается на одном уровне с плашкой (или чуть выше), что, несомненно, является фактором большей стабильности печати, в отличие от точки, возвышающейся над сплошной заливкой в аналоговой форме. Это хорошо иллюстрирует рис. 5.

Рис. 5. Сравнение

цифровой (а) и аналоговой (б) печатных

форм

Таким образом, при всей прелести проработки 2%-ых точек и, следовательно, отсутствии обрыва изображения в светах, необходимо точное соотношение следующих параметров: формы растровых точек, оптимальной линиатуры вывода, плюс использование оптимального анилоксового вала.