- •Первичный измерительный преобразователь счетной концентрации дисперсной фазы аэрозолей.

- •1 Постановка задачи, техническое задание

- •2 Измерение параметров дисперсной фазы аэрозолей

- •2.1 Обзор научно-технической и патентной литературы по теме. Выбор метода измерения счетной и массовой концентрации дисперсной фазы аэрозолей

- •2.2 Электроиндукционный метод измерения параметров дисперсной фазы аэрозолей

- •2.3 Физические основы преобразования размера частиц в заряд

- •2.3.1 Зарядка аэрозольных частиц в поле коронного разряда. Индукционный метод измерения заряда аэрозольных частиц

- •2.3.2 Малогабаритные зарядные и измерительные камеры пп.

- •2.4 Методическая погрешность измерения счетной концентрации частиц

- •3 Структурная схема пп датчика дск

- •Зарядная камера; 2 -измерительная камера; 3 -побудитель

2.3.2 Малогабаритные зарядные и измерительные камеры пп.

Зарядка частиц является одним из важнейших этапов процесса измерения параметров аэрозолей электроиндукционным способом. От этапа зарядки частиц в немалой степени зависят метрологические характеристики устройств, реализующих этот метод. Как видно из уравнений (2.2.1 и 2.2.2) величина приобретенного частицей заряда зависит от размера частицы, времени нахождения ее в зарядной камере и от электрических параметров зарядной камеры. Напряженность электрического поля Е и концентрация ионов n в пространстве между электродами зарядной камеры при коронном разряде определяются размерами ее электродов и вольтамперной характеристикой разряда. [1] Конструктивно зарядную камеру можно выполнить либо в виде системы электродов "провод-цилиндр" (тип1), либо "игла-цилиндр" (тип 2) (рис. 2.3.3). Камеры 2-го типа в отличие от камер 1 -го типа, имеют более простую конструкцию, требуют, как будет показано ниже, меньшие анодные напряжения, надежнее в работе и поэтому более удобны для применения в приборах, однако теоретический расчет их электрических параметров связан с принципиальными математическими трудностями.

При малых межэлектродных расстояниях в зарядной камере длительность переходного процесса импульсного коронного разряда пренебрежимо мала по сравнению с длительностью самого импульса. Кроме того, за промежуток времени между импульсами объемный заряд в межэлектродном пространстве успевает полностью исчезнуть, и следующий импульс коронного разряда начинается при тех же условиях, что и предыдущий. Поэтому при расчете величины заряда, получаемого аэрозольной частицей, можно использовать основные электрические характеристики постоянного униполярного коронного разряда и считать, что частица получает заряд в поле постоянного коронного разряда за время равное длительности импульса разряда. В зарядной камере может иметь место осаждение аэрозольных частиц на электроды. Это вносит дополнительную погрешность при измерении, а также требует периодической очистки электрода. Чтобы избежать этого необходимо соблюдать условие

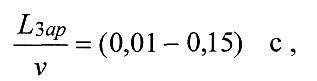

(2.3.7)

(2.3.7)

где Lзар - эффективная длина зарядной камеры,

v - скорость прокачки аэрозоля через зарядную камеру.

Соответствие реального устройства теоретической модели может быть обеспечено лишь при оптимальном режиме зарядки и характеризуется следующими условиями:

- однозначное соответствие между зарядом частицы и ее размером;

- возможно большие значения зарядов, получаемых частицами;

- минимальное смещение частиц относительно оси потока аэрозоля, а следовательно, минимальное их осаждение на электродах зарядной камеры.

Это определяет и соответствующие требования, предъявляемые к зарядным камерам:

- постоянство напряженности поля и концентрации ионов в зоне зарядки;

- возможно большие значения напряженности и концентрации ионов в зоне зарядке;

- минимальные потери частиц на электродах зарядной камеры.

Для проведения теоретического расчета предложенного метода измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля необходимо знать величину напряженности электрического поля и концентрацию ионов в межэлектродном пространстве малогабаритных зарядных камер. Значительное число экспериментальных и теоретических работ посвящено исследованию коронного разряда, однако полного и строгого решения задачи даже в простейших случаях неизвестно. Таунсенду [10] принадлежат формулы вольтамперных характеристик для концентрических цилиндров, справедливые лишь для весьма малых токов короны. Дейчем [10] были получены вольтамперные характеристики на основе допущения, принятого Таунсендом, и дополнительного решения задачи тем, что в расчетах предполагалось постоянство плотности объемного заряда вдоль элементарной нити тока. Н.Н.Тиходеевым [15] дано решение простейших задач теории униполярной короны, в основу которой положено уравнение непрерывности тока ионов. После возникновения коронного разряда поле между электродами зарядной камеры описывается в стационарном состоянии системой дифференциальных уравнений. Как следует из формул (2.3.2 и 2.3.3), заряд, получаемый каждой аэрозольной частицей в зарядной камере, зависит от напряженности электрического поля у ее поверхности. Однако, в межэлектродном пространстве зарядной камеры напряженность поля не постоянна и является функцией координат. Для камер 1 типа напряженность поля в пространстве между электродами зависит от координаты "р" и имеет вид [16]:

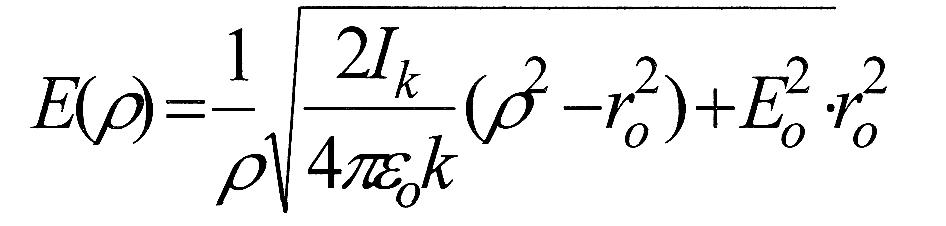

,

(2.3.8)

,

(2.3.8)

где IK - ток короны с единицы длины коронирующего электрода, Е0 - критическая напряженность поля короны, г0 - радиус коронирующего электрода.

При тех значениях напряженности электрического поля, какие имеют место в межэлектродном пространстве малогабаритных зарядных камер (Е>5 кВ/см) подвижность ионов можно считать не зависящей от Е. Если принять это допущение, а именно, что подвижность ионов постоянна, то можно получить уравнение униполярной короны в виде нелинейного дифференциального уравнения в частных производных третьего порядка. Однозначное решение этого уравнения в нашем случае определяется заданием следующих трех краевых условий: потенциалов на поверхности коронирующего и некоронирующего электродов и напряженности на границе зоны ионизации, которая в силу малой толщины последней может быть задана непосредственно у поверхности коронирующего электрода.

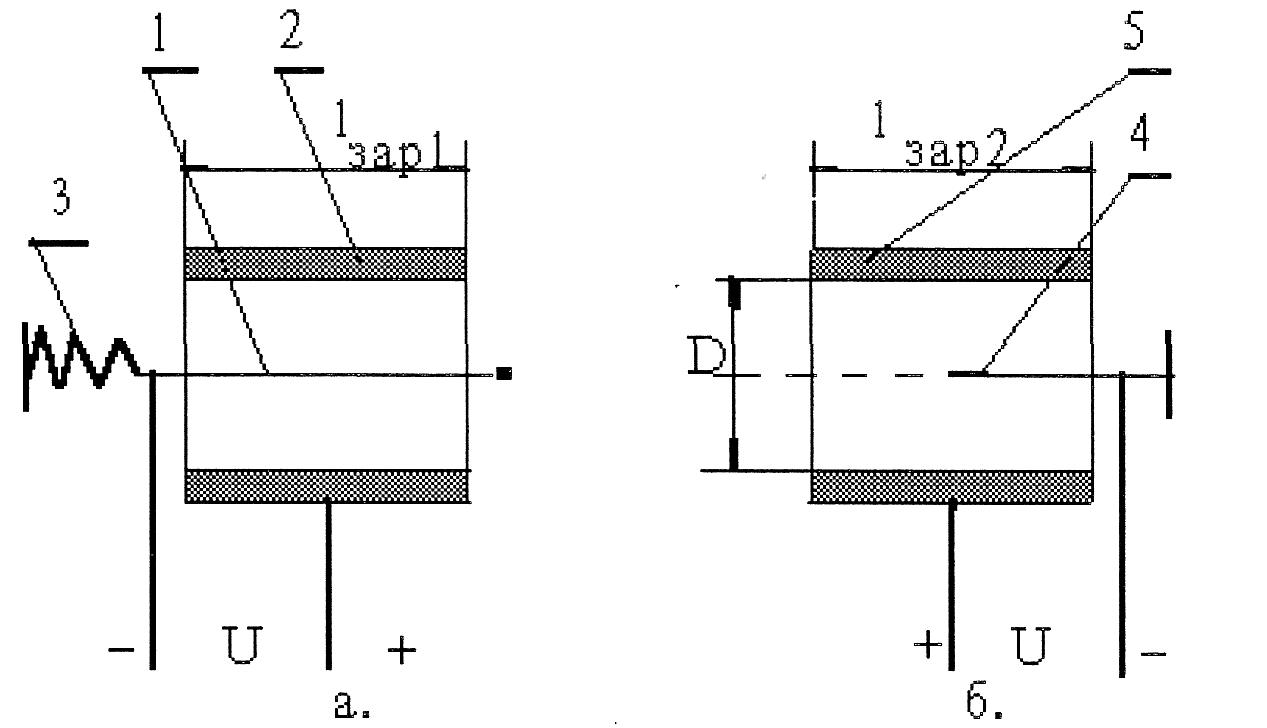

рис. 2.3.3 Конструкция малогабаритных зарядных камер:

а-зарядная камера 1 -го типа, б-зарядная камера 2-го типа,

1-коронирующий электрод (провод), 2,5-внешний электрод (цилиндр ), 3-пружина, 4-коронирующий электрод (игла).

Учитывая, что радиус коронирующего электрода значительно меньше радиуса некоронирующего электрода, Тиходеев [15] дает следующее выражение для вольтамперной характеристики для случая концентрических цилиндрических электродов:

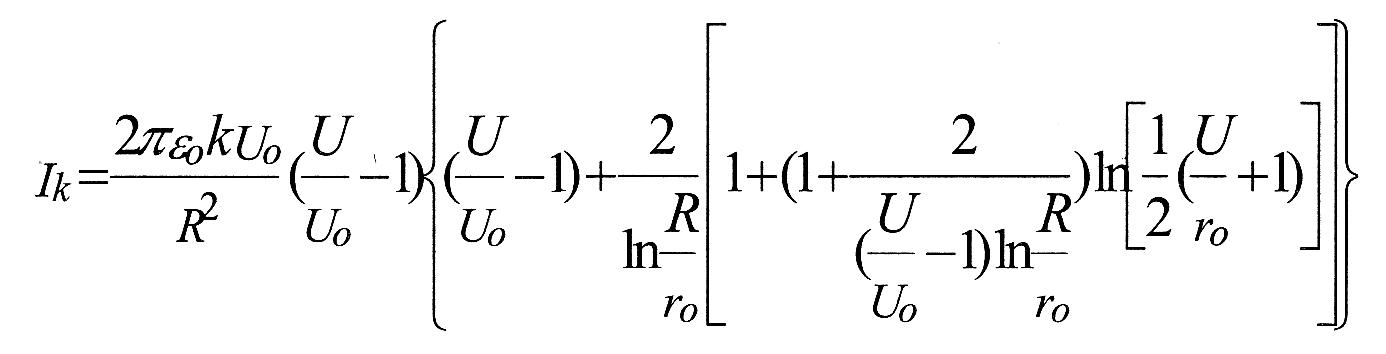

,

(2.3.9)

,

(2.3.9)

где U0 - начальное напряжение короны.

При этом за U0 принимается напряжение, соответствующее физическому началу тока короны. Начальная или критическая напряженность поля короны Е0 зависит от радиуса коронирующего электрода и от плотности воздуха. Пик [17] дал следующую эмпирическую формулу для коронного разряда для этого случая:

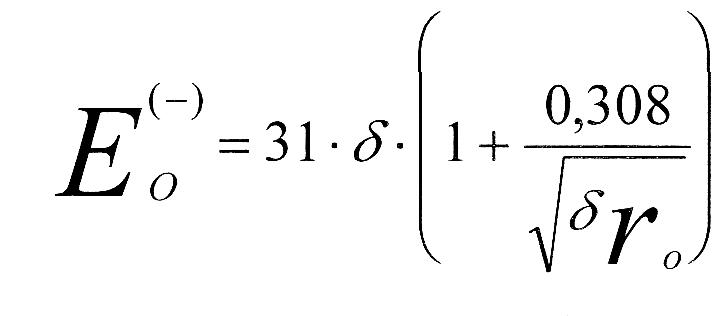

кВ/см - для отрицательного коронного разряда;

кВ/см – для положительного коронного разряда.

Здесь г0 - радиус коронирующего электрода;

![]() -

плотность воздуха, отнесенная к плотности

при нормальных условиях, как к единице;

b

- барометрическое давление в см.рт.ст.

-

плотность воздуха, отнесенная к плотности

при нормальных условиях, как к единице;

b

- барометрическое давление в см.рт.ст.

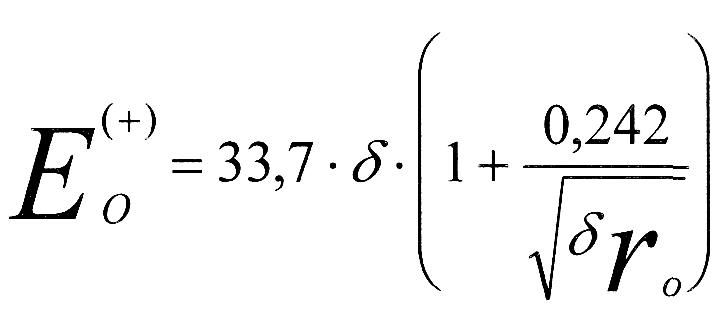

Начальное напряжение коронного разряда U0 в этом случае можно определить из выражения:

.

(2.3.10).

.

(2.3.10).

С целью определения возможности применения известных формул вольтамперных характеристик малогабаритных зарядных камер 1-го типа с межэлектродными расстояниями 1...3 см нами сравнивались снятые экспериментально характеристики отрицательного и положительного коронного разряда в таких камерах с рассчитанными по формуле, предложенной Тиходеевым [15]. Полученные экспериментальные данные отличаются от теоретических. В случае малогабаритных зарядных камер имеются две причины, вызывающие расхождение характеристик: 1)формула Пика [17] для начальной напряженности Ео неприменима при малых радиусах коронирующего электрода; 2) принятые при расчете величины подвижностей носителей зарядов не соответствуют действительным. Так, в частности, подвижность отрицательных носителей заряда может отличаться от принятого значения к=1,8 см2/в*с за счет влияния примеси электронов, проникающих за пределы чехла короны. Их количество зависит от напряжения между электродами и межэлектродного расстояния. Формула (2.3.9) при расчете вольтамперных характеристик малогабаритных зарядных камер 1-го типа дает заниженное значение тока короны. В диапазоне анодных напряжений до 6 кВ ошибка может достигать 60%. При отрицательном коронном разряде плотность тока значительно больше чем при положительном. А поскольку плотность ионов определяет кинетику зарядки аэрозольных частиц, то выгоднее применять в малогабаритных зарядных камерах коронный разряд отрицательной полярности [1]. Расчет средней концентрации отрицательных ионов внутри коронирующего промежутка для камеры 1 типа дает значение nio= 2,8*109 ионов/см3 при напряжении между электродами 5 кВ, радиусе коронирующего электрода 0,005 см и радиусе внешнего электрода 1,0 см.

Теоретический расчет параметров камеры 2 типа затруднителен, т.к. униполярная корона между электродами "цилиндр-игла" описывается в общем виде нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных третьего порядка, а решение такого уравнения связано с принципиальными математическими трудностями, обусловленными, главным образом, нелинейностью уравнения. Вследствие этого, ряд работ, посвященных исследованию коронного разряда с иглы, имеет экспериментальный характер.

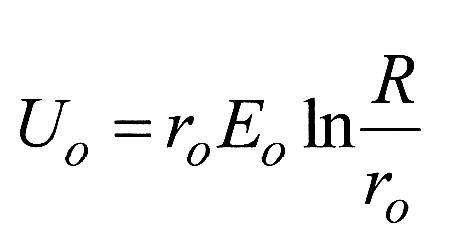

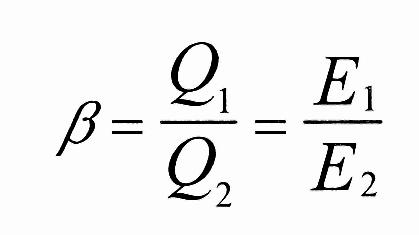

,

(2.3.11)

,

(2.3.11)

где Qb, Q2 и E, ,E2 . заряды, полученные частицами и средние напряженности соответственно в камерах 1-го и 2-го типов. Коэффициент "β" был определен экспериментально. Он незначительно зависит от соотношения длин электродов и напряжения между ними. При тех оптимальных условиях, какие имеют место в приборе (напряжение питания камеры 5,0-7,0 кВ, 1зар2 =D; r0<50,0 мкм), коэффициент "β" имеет среднее значение равное 0.8 [15]. Используя полученные экспериментальные зависимости, можно проводить расчет электрической напряженности и тока короны для зарядных камер 2-го типа.

Реальная конструкция измерительной камеры должна обеспечивать максимальную чувствительность при заданном отношении Uсигн/Uшум на входе усилителя. На электроде измерительной камеры кроме полезного сигнала могут индуцироваться электрические помехи от внешних источников, поэтому, когда от прибора требуется высокая чувствительность, конструкция камеры должна предусматривать защиту электрода от внешних помех.

В обеих камерах с целью повышения чувствительности прибора за счет устранения электрических индукционных помех измерительный электрод помещается между двух заземленных экранов, выполненных, в первом случае, в виде сетчатых металлических дисков, во втором - в виде металлических колец. Величина и форма индуцированного заряда, а следовательно, и чувствительность прибора, зависят от соотношения размеров электродов измерительной камеры. Поэтому для нахождения оптимальных условий работы прибора необходимо определить функциональную зависимость мгновенного значения индуцированного заряда q(t) от параметров измерительной камеры. Кроме этого, для получения минимальной погрешности измерения необходимо обеспечить нахождение в объеме измерительном камеры только одной заряженной аэрозольной частицы. Размеры измерительной камеры и скорость прокачки аэрозоля определяют максимально возможную концентрацию частиц, которую можно измерять при заданной вероятности 0.95.