- •Хрестоматия

- •По анатомии

- •Центральной нервной

- •Системы

- •Предисловие

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Введение*

- •1. Общий обзор строения центральной нервной системы э.Д. Моренков Общий обзор строения центральной нервной системы*

- •2. Гистология и ультраструктура нервной ткани Дж. Шаде, д. Форд Нервная клетка*

- •Э.Д. Моренков Гистология и ультраструктура нервной ткани*

- •Дж. Шаде, д. Форд Типы нейронов*

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Клетки нервной системы: строение и функция*

- •Стрелками указано направление передачи сигналов. Самые крупные нейроны достигают у человека длины около метра и имеют аксоны диаметром до 15 мкм

- •3. Развитие и созревание мозга Дж. Шаде, д. Форд [Морфогенез и гистогенез]*

- •Перечень изменений полушарий мозга

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Рождение, рост и гибель нейронов*

- •4. Кровеносная система мозга э.Д. Моренков Кровеносная система мозга*

- •Дж. Шаде, д. Форд Кровеносные сосуды*

- •5. Оболочки мозга Дж. Шаде, д. Форд [Система циркуляции спинномозговой жидкости]*

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Оболочки спинного мозга*

- •Э.Д. Моренков Оболочки мозга*

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Оболочки головного мозга*

- •6. Спинной мозг м.Р. Сапин. Ю.М. Селин Спинной мозг*

- •Дж. Шаде, д. Форд Спинной мозг*

- •Э.Д. Моренков Спинной мозг*

- •Э.Д. Моренков [Полушария головного мозга]*

- •Проекционные волокна

- •Борозды и извилины медиальной поверхности

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Локализация функций в коре полушарий большого мозга*

- •Промежуточный мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Промежуточный мозг*

- •Э.Д. Моренков Промежуточный мозг*

- •Средний мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Средний мозг*

- •Э.Д. Моренков Средний мозг*

- •Задний мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Мозжечок*

- •Э.Д. Моренков Мозжечок*

- •Продолговатый мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Продолговатый мозг*

- •8. Проводящие пути мозга м.Р. Сапин Проводящие пути головного и спинного мозга*

- •9. Возрастные особенности мозга м.Р. Сапин, ю.М. Селин [Возрастные особенности головного и спинного мозга]*

- •10. Периферическая нервная система и автономная (вегетативная) нервная система э.И. Борзяк, м.Р. Сапин, б.А. Спирин [Периферическая нервная система и автономная (вегетативная) нервная система]*

- •Автономная (вегетативная) нервная система

- •11. Органы чувств р.Д. Синельников, я.Р. Синельников [Органы чувств]*

- •Собственно сосудистая оболочка глазного яблока

- •12. Изменчивость мозга человека с.В. Савельев Изменчивость мозга*

- •13. Указатели анатомических терминов с.В. Савельев Указатели*

- •Русско-латинский указатель

- •Латинско-русский указатель

- •Cодержание

Э.Д. Моренков [Полушария головного мозга]*

* Моренков Э.Д. Морфология мозга человека. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С.155–192.

Белое вещество полушарий

Белое вещество больших полушарий мозга включает проекционные, ассоциативные и комиссуральные волокна. Кроме миелинизированных аксонов различного диаметра, в его состав входят также нейроглиальные клетки.

Афферентные, или кортикопетальные, волокна направляются от подкорковых структур к специфическим корковым областям. Восходящие к коре мозга тракты, в основном, образованы аксонами клеток зрительного бугра. Исключение составляет система проведения обонятельных сигналов, которая минует стволовые отделы мозга. Эфферентные, или кортико-фугальные, волокна идут в восходящем направлении к определенным структурам ствола и спинного мозга (рис. 7.10; 7.11; 7.13).

Рис. 7.10. Расположение пучков волокон во внутренней капсуле на горизонтальном срезе:

1 – таламическая радиация; 2 – передний отдел внутренней капсулы; 3 – колено; 4 – кортико-бульбарные волокна; 5 – кортико-спинальные волокна; 6 – кортико-рубральные волокна; 7 – таламо-кортикалъные волокна; 8 – задний отдел внутренней капсулы; 9 –слуховая радиация; 10 – подчечевичная часть внутренней капсулы; 11 – позадичечевичная часть; 12 – зрительная радиация

Проекционные волокна

Большая часть проекционных волокон объединяется во внутренней части капсулы из белого вещества, окружающей чечевичное ядро и потому обозначаемой как внутренняя капсула (capsula interna). У наружного края комплекса базальных ядер и выше они расходятся в радиальном направлении, образуя так называемый лучистый венец (соrопа radiata). Внутренняя капсула имеет ширину 7–10 мм и подразделяется в продольном направлении на 3 отдела. Передний или чечевично-хвостовой отдел (crus anterior) находится латеральнее и ниже головки хвостатого ядра, ограничиваясь с внешней стороны верхней поверхностью чечевичного ядра. Задний или чечевично-таламический отдел (crus posterior) располагается вдоль наружной поверхности зрительного бугра, между ним и чечевичным ядром.

Примерно посредине внутренняя капсула образует перегиб, проходящий над вершиной чечевичного ядра и называемый коленом (genu). Таким образом, при рассматривании сверху внутренние капсулы обоих полушарий имеют форму знаков > < (рис. 7.10).

Остаток внутренней капсулы сзади разделяется на две части, одна из которых (pars retrolentiformis) находится позади чечевичного ядра, а другая – под его уплощенной нижней поверхностью и, соответственно, обозначается как подчечевичная (pars sublentiformis).

В переднем отделе внутренней капсулы сосредоточены волокна кортико-таламического тракта, выходящие из лобной коры и оканчивающиеся, главным образом, в передней и латеральной группах таламических ядер. В этой же части проходят кортико-мостовые волокна, начинающиеся злобной, височной, теменной и затылочной долях коры и направляющиеся к ядрам основания моста. В основном они образуют лобно-мостовой тракт (tractus frontopontinus), необходимый для координации деятельности произвольной мускулатуры головы, шеи, туловища и конечностей.

Через колено внутренней капсулы проходит кортико-бульбарный тракт, обслуживающий систему произвольной регуляции активности мышц области головы.

В заднем отделе внутренней капсулы скапливаются височно-затылочно-мостовые волокна (tractus temporo-occipito-pontinus). Через него проходят также кортико-спинальные и в, меньшем числе, кортико-тектальные, кортико-бульбарные, кортико-нигральные и кортико-тегментальные волокна. Кортико-таламические волокна этого отдела связывают теменную, височную и затылочную области коры с латеральной группой ядер зрительного бугра и коленчатыми телами. В заднем отделе содержится скопление таламо-кортикальных волокон, являющихся аксонами клеток вентральных постеролатерального и постеромедиального ядер латеральной группы, передающих общую сенсорную импульсацию, а также вкусовые сигналы от добавочного полулунного ядра к коре задней центральной извилины.

Многочисленные волокна, проводящие сигналы от латерального таламуса к коре задней центральной извилины, после выхода из состава переднего отдела внутренней капсулы образуют таламическую радиацию.

В орбитальной части полушарий прослеживаются дополнительно поверхностные проводящие тракты от обонятельной луковицы. Один из них по медиальной обонятельной полоске достигает подмозолистой извилины, а другой в виде латеральной обонятельной полоски заканчивается против борозды островка (рис. 7.10 и 7.13).

Таламо-кортикальные волокна, которые начинаются от наружного коленчатого тела и основной массой направляются через позадичечевичную часть внутренней капсулы латеральнее заднего рога бокового желудочка, образуют зрительную радиацию (radiatio optica). Принимая медиальное направление, они распределяются, главным образом, в области шпорной борозды (рис. 7.10).

Слуховая радиация (radiatio acustica), образованная аксонами клеток внутреннего коленчатого тела, на пути к височной коре пересекает подчечевичную часть внутренней капсулы.

Большинство волокон, проходящих в составе свода, обеспечивает связь между гиппокампом и сосцевидными телами. Они выходят на поверхность гиппокампа, обращенную к боковому желудочку и вместе с волокнами от зубчатой фасции образуют на ней белый слой (alveus). Затем они поворачивают несколько медиальнее и в виде плоского пучка – бахромки (fimbria) – восходят до нижней поверхности валика мозолистого тела, образуя ручку свода (crus fornicis). Выше под валиком мозолистого тела обе ручки сливаются с образованием уплощенного тела (corpus fornicis).

Изгибаясь вниз и вперед, тело свода разделяется на колонки (columnae fornicis), каждая из которых поворачивает наружу от мозолистого тела и вперед от межжелудочкового отверстия, проходя затем назад в составе боковой стенки третьего желудочка. Колонки свода заканчиваются в гипоталамической области у мамиллярных тел. Таким образом, свод состоит как бы из двух дуг, каждая из которых начинается от нижней части височной доли и соединяется со своей парой в средней части. Тело и ручки свода непосредственно прилегают к нижней поверхности мозолистого тела, а колонки свода также прикрепляются к его колену и клюву через прозрачную перегородку.

Ассоциативные волокна

Через ассоциативные волокна осуществляется соединение между отдельными участками коры в пределах одного полушария. Они подразделяются на два типа – короткие и длинные. Первые, выйдя из коры какой-либо извилины, дугообразно изгибаются в подлежащем белом веществе вокруг борозды и заканчиваются в прилегающих извилинах. Длинные ассоциативные волокна, обеспечивающие связь между долями коры, объединяются в более или менее выраженные продольные косые или изогнутые пучки (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Распределение ассоциативных трактов в проекции на верхнебоковую (А) и медиальную (Б) поверхности полушария, внутри- и межполушарных пучков волокон на уровне передней комиссуры (В):

1 – перпендикулярный пучок; 2 – короткие ассоциативные волокна; 3 – верхний продольный пучок; 4 – длинные ассоциативные волокна; 5 – крючковый пучок; 6 – поясной пучок; 7– концевая полоска; 8 – нижний продольный пучок; 9 – нижний затылочно-лобный пучок; 10 – внутренняя капсула; 11 – нарушения капсула; 12 – наружнейшая капсула; 13 – медиальный продольный пучок; 14 – верхний затылочно-лобный пучок; 15 – дуговой пучок; 16 – височный и обонятельный компоненты передней комиссуры

Многочисленные ассоциативные волокна присутствуют в составе свода. Другой большой тракт, называемый поясом (cingulum) связывает сводчатую извилину лимбической доли с лобной, главным образом, орбитальной корой. Он прослеживается от переднего продырявленного вещества и идет вокруг мозолистого тела в глубине сводчатой извилины до крючка, отдавая по ходу ответвления к прилегающим корковым областям.

Верхний продольный пучок (fasciculus longuitudinalis superior) состоит из волокон, направляющихся от лобной доли к височной, теменной и затылочной коре. При этом они проходят в глубине островковой доли. От этого пучка несколько обособляются волокна верхнего затылочно-лобного пучка, которые проходят под латеральным краем мозолистого тела. Они огибают островок медиальнее верхнего пучка и частично отделяются от него скоплением волокон, направляющихся от внутренней капсулы в лучистый венец. По ходу верхний затылочно-лобный пучок отдает ответвления к височной и островковой коре.

Ниже него, под наружнейшей капсулой и скорлупой проходит нижний затылочно-лобный nyчок (fasciculus fronto-occipitalis inferior). Его волокна направляются от лобной доли назад, в затылочную кору, и меньшей частью в височную кору. Волокна, идущие от височной доли к затылочной, группируются в виде нижнего продольного пучка (fasciculus longuitudinalis inferior), проходящего параллельно латеральному краю нижнего и заднего рогов бокового желудочка.

Височно-лобные ассоциативные волокна объединяются в крючковом пучке (fasciculus uncunatus). Он сильно изгибается в глубине латеральной борозды, под порогом острожка. Пройдя латеральнее верхнего затылочно-лобного пучка, большая часть его волокон заканчивается в орбитальной коре.

Маленький диагональный nyчок (fasciculus diagonalis Broca) начинается от крючка и под тонкий слоем поверхностного серого вещества огибает зрительный тракт и преоптическую борозду и заканчивается в паратерминальной области.

Комиссуральные волокна

Наиболее мощным пучком комиссуральных волокон является мозолистое meлo (corpus callosum). Через него обеспечивается связь между симметричными и, в значительно меньшей степени, между разными участками коры обоих полушарий. Это толстая белая спайка, в средней части которой волокна имеют поперечное направление, а в передней и задней частях они в значительном количестве изгибаются и образуют так называемые передние и задние шипцы.

Впереди него тонкий нижний конец граничит с узкой концевой пластинкой. Поворачивая вперед и вверх, он расширяется и выходит из-под переднего отдела зрительного бугра. Эта часть его обозначается как клюв (rostrum carports callosi). Далее впереди он переходит в суженный, сильно изогнутый участок – колено (genu carports callosi), находящееся приблизительно на 3 см позади лобных полюсов полушарий (рис. 7.11 и 7.12).

За коленом начинается ствол (truncus carports callosi). Этот средний участок мозолистого тела, слегка изгибаясь над зрительным бугром, протягивается назад примерно на 7,5 см, после чего следует изгиб вниз, и мозолистое тело заканчивается расширенным участком – валиком (splenum corporis callosi). Та часть волокон, которая покидает ствол и образует задние щипцы, поворачивает в затылочную долю коры. Задние щипцы больше, чем передние, и изгибаются в направлении лобной коры.

Непосредственно под клювом мозолистого тела, у заднего края концевой пластинки располагается передняя комиссура (comissura anterior). Она представлена округлым пучком волокон от 2 до 3 мм в диаметре. Волокна ее передней части связывают между собой обонятельные луковицы, а остальные волокна служат для соединения миндалевидных ядер, а также периформных областей коры обоих полушарий, включая переднюю часть парагиппокампальной извилины, крючок и латеральную обонятельную извилину (рис. 7.11 и 7.13).

Свод также содержит перекрещенные волокна, которые связывают гиппокампальную кору правого и левого полушарий. Это позволяет рассматривать волокнистый тракт, направляющийся поперек свода в месте соединения его ручек, как гиппокампальную комиссуру (comissura hyppocampi).

Поверхностная структура конечного мозга

Доли полушарий

Кора большого мозга человека имеет складчатый вид, в связи с чем на ее поверхности выделяют многочисленные извилины (gyri), разделенные более или менее глубокими бороздамu (sulci) (pиc. 7.12).

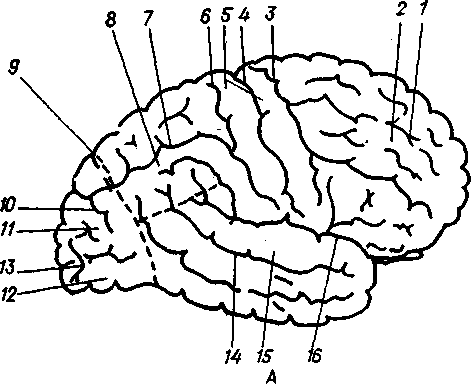

Рис. 7.12. Борозды и извилины на верхнебоковой (А), медиальной (Б) и нижней (В) поверхностях полушария:

А: 1 – верхняя и нижняя лобные борозды; 2 – верхняя, средняя и нижняя лобные извилины; 3 – прецентральная борозда; 4 – центральная борозда; 5 – передняя и задняя центральные извилины; 6 – постцентральная борозда; 7 – межтеменная борозда; 8 – верхняя и нижняя теменные дольки; 9 – теменно-затылочная борозда; 10 – поперечная затылочная борозда; 11 – первая затылочная извилина; 12 – латеральная затылочная извилина; 13 – лунная борозда; 14 – верхняя и нижняя височные борозды; 15 – верхняя, средняя и нижняя височные извилины; 16 – поперечная борозда; Б: 1 – сводчатая извилина; 2 – борозда мозолистого тела; 3 – гиппокампальная извилина; 4 – поясная извилина и борозда; 5 – перешеек; 6 – подмозолистая извилина; 7 – парольфакторная борозда; 8 – надмозолистая извилина; 9 – конечная пластинка; 10 – прозрачная перегородка; 11 – зубчатая извилина; 12 – лобно-краевая борозда; 13 – ростральная борозда; 14 – околоцентральная долька; 15 – предклинные извилина и борозда; 16 – шпорная борозда; 17 – клиновидная извилина; 18 – язычковая извилина; В: 1 – обонятельная борозда; 2 – обонятельный бугорок; 3 – диагональная извилина; 4 – преоптическая борозда; 5 – прямая извилина; 6 – орбитальные борозды и извилины; 7 – носовая борозда; 8 – коллатеральная борозда; 9 – гиппокампальная борозда; 10 – парагиппокампальная извилина; 11 – веретенообразная извилина; 12 – язычковая извилина и язычковая борозда

Первичные борозды, ранее других возникающие в онтогенезе, настолько глубоко проникают в толщу стенки мозга, что это проводит к появлению выступов на внутренней поверхности бокового желудочка.

Остальные борозды рассматриваются как вторичные. Они могут быть типичными, то есть постоянными, и индивидуальными, характеризующимися сильной изменчивостью. Дополнительно эти борозды и разделяемые ими извилины обозначают как переходные (transitivi), если они соединены с другими, или как ограниченные (occulti), если не сливаются с соседними.

Наиболее значительные первичные борозды разграничивают каждое полушарие на несколько долей. Самая большая и сложная из них – латеральная борозда (s. lateralis Sylvii) отделяет сверху височную долю (lobus temporalis) от расположенных спереди – лобной (lobus frontalis) и сзади – meменной (lobus parietalis) долей. Прилегающие друг к другу участки этих трех долей составляют покрышку (ореrсиlит), которая прикрывает находящуюся в глубине латеральной борозды и образующую ее дно островковую долю (lobus insulae). Островок окружен кольцевой бороздой (s. circularis).

Сверху лобная доля отделяется от теменной второй глубокой и постоянной бороздой, которая называется центрaльной (s. centralis Rolandy). Снизу и латерально теменная доля отграничена теменно-затылочной бороздой (s. parietooccipitalis). Ниже, на выпуклой поверхности полушария между теменной и затылочной долями нет постоянной естественной границы. Поэтому ее положение определяется условной линией, проведенной от теменно-затылочной борозды до предзатылочного вдавления (incisиrа preoccipitalis), находящегося у латерального края полушария, приблизительно на 1/3 расстояния от затылочного полюса до височного.

Кроме того, в медиальной стенке полушария выделяют лимбическую долю (lobus limbicus). Ее границами служат борозда, огибающая мозолистое тело (s. carporis callosi) и ее продолжение сзади – глубокая гиппокампова борозда. У внешнего края лимбической доли последовательно проходят поясная (s. cinguli), подтеменная (s. subparietalis) и носовая или ринальная (s. rhinalis) борозды.

Борозды и извилины верхнебоковой поверхности полушарий

Корковая область между лобным полюсом полушария, центральной и латеральной бороздами имеет несколько хорошо выраженных извилин. Передняя ее часть разделяется продольно верхней и нижней лобными бороздами (ss. frontales superior et inferior) натри параллельные извилины – верхнюю, среднюю и нижнюю (gg. frontales superior, medius et inferior) (рис. 7.12, A).

Верхняя лобная извилина обычно подразделена на переднюю и заднюю части вследствие наличия на ней маленькой ростральной борозды (s. rostralis).

Средняя лобная борозда отличается большой изменчивостью своего строения и проявляется непостоянно. Как правило, верхнюю и среднюю лобные извилины соединяют одна или две маленькие переходные извилинки.

Нижняя лобная извилина, занимающая место под одноименной бороздой, разделяется на орбитальную (раrs orbitalis), треуголъную (раrs triangularis) и островковую, или оперкулярную (pars opercularis Broca) части заходящими на лобную долю концевыми ветвями поперечной борозды. Орбитальная часть находится впереди передней горизонтальной ветви, а оперкулярная часть – сзади передней восходящей ветви поперечной борозды. Треугольная часть лежит между ними. Задний конец верхней лобной борозды сливается с верхней частью прецентральной борозды (pars superior s. praecentralis), расположенной почти под прямым углом по отношению к ней. Нижняя лобная борозда также заканчивается, соединяясь с нижней частью прецентралъной борозды (pars inferior s. praecentralis). В большинстве случаев обе части прецентральной борозды отделены друг от друга.

Приблизительно на 1,2 см назад от прецентральной борозды, не прерываясь и не ветвясь, проходит центральная борозда (s. centrailis). Обычно она прорезает сверху медиальный край полушария и под углом около 70° к нему направляется через выпуклую поверхность. Сделав два изгиба по ходу вперед и вниз, она заканчивается над задней ветвью латеральной борозды.

Между центральной и прецентральной бороздами расположена передняя центральная извилина (g. centralis anterior). В самой нижней своей части она соединяется через переходную извилину с задней центральной извилиной (g. postcentralis).

Параллельно центральной борозде и позади нее проходит постцентральная борозда (g. postcentralis), составляющая заднюю границу задней центральной извилины. В средней части постцентральная борозда иногда прерывается. Обычно немного выше середины от нее отходит в направлении затылочной доли межтеменная 6opoздa (s. interparietalis). Этой бороздой теменная доля разделяется на верхнюю и нижнюю дольки (lobuli parietales superior et inferior). Верхняя теменная долька составлена из передней, средней и задней дугообразных извилин (gg. arcuatus anterior, medius et posterior). Эти извилины соответствуют трем прорезам, образуемым на верхнем крае полушария вертикальной ветвью поясной борозды(s. cinguli), верхней теменной бороздой (s. parietalis superior) и теменно-затылочной бороздой (s. parieto-occipitalis).

Нижняя теменная долька разделяется на три извилины передней и задней межуточными бороздами (ss. intermedius). Впереди лежит надкраевая или супрамаргинальная извилина (g. supramarginalis), за нею угловая извилина (g. angularis), а в задней части располагается нижняя задняя теменная извилина (g. parietalis inferior posterior).

Теменно-затылочная борозда, по которой проходит граница между теменной и затылочной долями, рассекает верхнемедиальный край полушария приблизительно в 4 см впереди от затылочного полюса. Верхнелатеральный участок затылочной доли пересекает короткая межзатылочная борозда (s. interoccipitalis), составляющая продолжение межтеменной борозды. Она впадает в помещающуюся ниже, на медиальной поверхности, почти вертикально, поперечную затылочную борозду (s. occipitalis transversus). Ближе к затылочному полюсу располагается первая затылочная извилина, снаружи от которой проходит латеральная затылочная извилина (g. occipitalis lateralis). Поверхность последней разделяется черезвычайно изменчивыми, маленькими верхней, средней и нижней затылочными бороздами (ss. occipitales superior, medius et inferior) на ряд извилинок, которые могут рассматриваться как переходные.

Снаружи от поперечной затылочной борозды на затылочном полюсе располагается борозда, изогнутая подобно лунному cepny (s. lunatus). Она гомологизируется с обезьяньей бороздой (s. simialis), но у человека, в отличие от других приматов, слабо выражена и проявляется непостоянно.

Височная доля на свободной поверхности большого мозга разделяется двумя параллельными бороздами (ss. temporales superior et medius) на верхнюю, среднюю и нижнюю височные извилины (gg. temporales superior, medius et inferior). Снизу верхнюю височную извилину ограничивает одноименная борозда, которая входит сзади в угловую извилину нижней теменной дольки, а спереди заканчивается, немного не доходя до височного полюса.

Задняя часть погруженной в поперечную борозду поверхности верхней височной извилины образует наружную сторону покрышки островковой доли. Здесь располагается поперечная височная извилина (g. temporalis transversus Heschl), направленная вперед и наружу. Впереди и медиально ее отграничивает непрерывная глубокая поперечная височная борозда. Сзади и снаружи ее отделяет задняя поперечная височная борозда, отдельные сегменты или ответвления которой могут рассекать ее дополнительно на переходные, непостоянные маленькие извилины, числом от двух до четырех.

Средняя височная извилина располагается ниже верхней височной борозды и соединяется через ряд переходных извилинок как с верхней, так и с нижней височной извилинами. Нижняя височная извилина тянется вдоль латерального края височной доли, будучи отграниченной сверху средней височной бороздой, а снизу – уже на основании височной доли – нижней височной бороздой. Сзади она соединяется с нижней затылочной извилиной.

Глубокая циркулярная борозда отделяет островок по переднему краю от находящейся впереди, ниже передней горизонтальной ветви поперечной борозды, орбитальной части покрышки и от отграниченной передними горизонтальной и восходящей ветвями поперечной борозды лобной часть покрышки. Теменная часть покрышки лежит у верхнего края островка, вдоль задней ветви поперечной борозды, а ниже располагается височная часть покрышки, граничащая с задним краем островка.

Поверхность островка разделяется на переднюю и заднюю дольки (lobuli anterior et posterior insulae) центральной бороздой островка (s. centralis insulae), которая соответствует по своему положению продолжению центральной борозды свободной поверхности полушария. Через переднюю дольку проходит вверх прецентральная борозда островка (s. precentralis insulae), впереди которой имеются еще две – три радиально расходящиеся короткие борозды осmpoвка (ss. breves insulae). Соответственно, между центральной и прецентральной бороздами лежит передняя центральная извилина, а перед ней располагается передняя межуточная и задняя короткие извилины островка (gg. breves insulae).

Задняя долька островка меньше, чем передняя. Она делится продольно постцентральной бороздой островка(s. postcentralis insulae) на две длинные извилины островка (gg. longi insulae), которые сливаются в верхней части. Следует отметить, что эти радиально направленные борозды не доходят до выступающего наружу в нижней части островка полюса (polus insulae), который остается, вследствие этого, гладким. Между полюсом островка и нижней поверхностью полушария образуется уступ, который носит название порога островка (limen insulae).

Борозды и извилины нижней поверхности больших полушарий

В образовании нижней поверхности принимают участие лобная, височная, затылочная и лимбическая доли. Наиболее постоянной в лобной доле является обонятельная борозда (s. olfactorius). Она проходит почти параллельно медиальному краю на расстоянии около 1,5 см или немного отклоняется наружу.

Немного отступя назад от ее начала, над решетчатой пластинкой (os ethmoidalis) лежит обонятельная луковица (bulbus olfactorius). Это овальное, несколько уплощенное серое образование примерно 10 мм длиной и 3–4 мм шириной. В нижнюю поверхность луковицы входят обонятельные ниmu (fila olfactoria) – пучки немиелинизированных волокон обонятельного нерва (п.olfactorius, п. I) (рис. 7.12, В).

От луковицы тянется назад трехгранный беловатый тяж обонятельного тракта (tr. olfactorius), ложащийся в обонятельную борозду. В задней части происходит его разделение на латеральную обонятельную полоску (stria olfactoria latеralis), идущую наружу, медиальную обонятельную полоску (stria olfactoria medialis), которая поворачивает медиально и затем вверх, и более тонкую промежуточную обонятельную noлоску (stria olfactoria intermedia), которая очень слабо выражена у человека(рис. 7.13).

Рис. 7.13. Расположение структур древней, старой (точки) и межуточной (кружки) корковых формаций (А) и схема связей лимбической системы (Б) в проекции па медиальную поверхность полушария:

1 – поясная извилина; 2 – надмозолистая извилина; 3 – мозолистое тело; 4 – свод; 5 – подмозолиостая извилина; 6 – парольфакторная извилина; 7 – обонятельная луковица; 8 – крючок; 9 – миндалина; 10 – гиппокамп; 11 – энториналышя область; 12 – бахромка; 13 – обонятельные полоски; 14 – обонятельный бугорок; 15 – переднее ядро таламуса; 16 – медиальный пучок переднего мозга; 17 – медуллярная таламическая полоска; 18 – ядро уздечки; 19 – диагональный пучок; 20 – сосцевидное тело; 21 – конечная полоска; 22 – миндалевидный комплекс; 23 – дорзальное тегментальное ядро; 24 – межножковое ядро; 25 – зубчатая извилина; 26 – дорзалъный продольный пучок

Между медиальной и латеральной полосками образуется маленький обонятельный треугoлънuк (trigonum olfactoria). Позади него, вплоть до зрительного тракта располагается углубленное пространство, занятое, в основном, передним продырявленным веществом (substantia perforata anterior), в которое входят многочисленные кровеносные сосуды. В передней части этого пространства находится обонятельный бугорок (tuberculum olfactorium), а задняя, в общем более гладкая часть, представлена диагональной связкой (ligamentum diagonale Broca). Последняя отделена от хиазмы маленькой преоптической бороздой (s. preopticus).

Между медиальным краем полушария и обонятельной бороздой лежит небольшая прямая извилина (g. rectus). Снаружи от обонятельной борозды на поверхности лобной доли располагаются очень вариабельные по форме и расположению маленькие орбитальные борозды – медиальная, латеральная и поперечная (ss. Orbitales medialis, lateralis et transversus). Чаще они образуют Н-, реже – У- образную конфигурацию. Между ними находятся орбитальные извилины (gg. orbitales), являющиеся продолжением на орбитальной поверхности вышележащих лобных извилин.

Тенториальная часть нижней поверхности полушария, в целом уплощенная, заворачивается впереди по медиальному краю с образованием крючка (uncus). Крючок отделен от находящихся латеральнее борозд и извилин нижней поверхности височной доли носовой бороздой. Сзади по той же линии проходит глубокая коллатеральная (s. collateralis) или затылочно-височная борозда, между нею и располагающейся у медиального края основания височной доли гиппокампальной бороздой лежит парагиппокампальная извилина (g. parahippocampalis). С другой стороны, между коллатеральной бороздой и проходящей латеральнее ее нижней височной бороздой лежит большая, недовольно непостоянная веретенообразная извилина (g. fusiformis).

На нижней поверхности затылочной доли медиально располагается язычковая извилина (g. lingualis), границами которой служат задний отрезок коллатеральной борозды и нижний отрезок шпорной борозды (s. calcarinus), находящийся на медиальной поверхности полушария.

Поверхность этой извилины пересекает в продольном направлении короткая язычковая борозда (s. lingualis). Впереди имеется переход от язычковой извилины к парагиппокампальной извилине.