- •Хрестоматия

- •По анатомии

- •Центральной нервной

- •Системы

- •Предисловие

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Введение*

- •1. Общий обзор строения центральной нервной системы э.Д. Моренков Общий обзор строения центральной нервной системы*

- •2. Гистология и ультраструктура нервной ткани Дж. Шаде, д. Форд Нервная клетка*

- •Э.Д. Моренков Гистология и ультраструктура нервной ткани*

- •Дж. Шаде, д. Форд Типы нейронов*

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Клетки нервной системы: строение и функция*

- •Стрелками указано направление передачи сигналов. Самые крупные нейроны достигают у человека длины около метра и имеют аксоны диаметром до 15 мкм

- •3. Развитие и созревание мозга Дж. Шаде, д. Форд [Морфогенез и гистогенез]*

- •Перечень изменений полушарий мозга

- •Б. Албертс, д. Брей, Дж. Льюис и др. Рождение, рост и гибель нейронов*

- •4. Кровеносная система мозга э.Д. Моренков Кровеносная система мозга*

- •Дж. Шаде, д. Форд Кровеносные сосуды*

- •5. Оболочки мозга Дж. Шаде, д. Форд [Система циркуляции спинномозговой жидкости]*

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Оболочки спинного мозга*

- •Э.Д. Моренков Оболочки мозга*

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Оболочки головного мозга*

- •6. Спинной мозг м.Р. Сапин. Ю.М. Селин Спинной мозг*

- •Дж. Шаде, д. Форд Спинной мозг*

- •Э.Д. Моренков Спинной мозг*

- •Э.Д. Моренков [Полушария головного мозга]*

- •Проекционные волокна

- •Борозды и извилины медиальной поверхности

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Локализация функций в коре полушарий большого мозга*

- •Промежуточный мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Промежуточный мозг*

- •Э.Д. Моренков Промежуточный мозг*

- •Средний мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Средний мозг*

- •Э.Д. Моренков Средний мозг*

- •Задний мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин

- •М.Р. Сапин, ю.М. Селин Мозжечок*

- •Э.Д. Моренков Мозжечок*

- •Продолговатый мозг м.Р. Сапин, ю.М. Селин Продолговатый мозг*

- •8. Проводящие пути мозга м.Р. Сапин Проводящие пути головного и спинного мозга*

- •9. Возрастные особенности мозга м.Р. Сапин, ю.М. Селин [Возрастные особенности головного и спинного мозга]*

- •10. Периферическая нервная система и автономная (вегетативная) нервная система э.И. Борзяк, м.Р. Сапин, б.А. Спирин [Периферическая нервная система и автономная (вегетативная) нервная система]*

- •Автономная (вегетативная) нервная система

- •11. Органы чувств р.Д. Синельников, я.Р. Синельников [Органы чувств]*

- •Собственно сосудистая оболочка глазного яблока

- •12. Изменчивость мозга человека с.В. Савельев Изменчивость мозга*

- •13. Указатели анатомических терминов с.В. Савельев Указатели*

- •Русско-латинский указатель

- •Латинско-русский указатель

- •Cодержание

Дж. Шаде, д. Форд Кровеносные сосуды*

* Шаде Дж., Форд Д. Основы неврологии. М.:Мир, 1976. С.87–92, 106–110.

Артериальное кровоснабжение

Рис. 4.4. Артериальное кровоснабжение головного мозга осуществляется из двух основных источников. Передние отделы мозга снабжаются кровью через внутренние сонные артерии (arteriae carotis internae, 1), а его задние отделы – через две позвоночные артерии, которые, сливаясь у основания продолговатого мозга, образуют основную apmepuю (arteria basilaris, 13). На нижней поверхности промежуточного мозга артериальные системы внутренней сонной и основной артерий объединяются посредством двух задних соединительных артерий (arteriae communicantes posteriores, 8, или проксимальные стволы задних мозговых артерий). Еще одно соединение образуется между двумя передними артериями большого мозга (arteriae cerebri anteriores, 5), отходящими от сонных артерий. Это соединение осуществляется посредством передней соединительной артерии (arteria communicans anterior, 4), которая завершает формирование артериального круга большого мозга (circulus arteriosus cerebri), расположенного на нижней поверхности промежуточного мозга.

Рис. 4.4. Артериальный круг на нижней поверхности мозга:

1 – внутренняя сонная артерия; 2 – зрительный нерв; 3 – обонятельный тракт; 4 – a.communicans anterior; 5 – a. cerebri anterior; 6 – медиальные перфорирующие артерии, отходящие от a. cerebri anterior; 7 – a. cerebri media; 8 – a. communicans posterior; 9 – зрительный тракт; 10 – ножка мозга; 11 – a. cerebri posterior; 12 – среднемозговой ствол a. cerebri posterior; 13 – основная артерия; 14 – артериальные ветви, идущие к крыше среднего мозга; 15 – перфорирующие артерии, идущие к промежуточному мозгу от a. commununicans posterior; 16 – a. chorioidea anterior

Система внутренней сонной артерии (1). Этот крупный сосуд, питающий передние отделы головного мозга, делится на четыре основные ветви: переднюю артерию большого мозга (arteria cerebri anterior, 5), среднюю артерию большого мозга (arteria cerebri media, 7), переднюю артерию сосудистого сплетения (arteria chorioidea anterior, 16) и проксимальный ствол задней артерии большого мозга –заднюю соединительную артерию (arteria cimmunicans mposterior, 8). Обе передние артерии большого мозга затем соединяются передней соединительной артерией (arteria communicans anterior, 4).

От каждого из четырех перечисленных выше сосудов отходят множественные перфорирующие артерии, которые идут к глубоким подкорковым ядрам, затем образуют сеть, дающую начало другим перфорирующим артериям, снабжающим кору мозга. Наконец, мелкие ветви этих перфорирующих артерий выполняют в отношении отдельных нейронных групп функцию "конечных артерий", так что закупорка одного из таких сосудов приводит к гибели нейронов в снабжаемой им области. Однако закупорка по крайней мере некоторых ветвей поверхностной артериальной сети не всегда сопровождается серьезными корковыми поражениями, так как в этой сети хорошо развита система коллатеральных анастомозов (рис. 4.5-4.7).

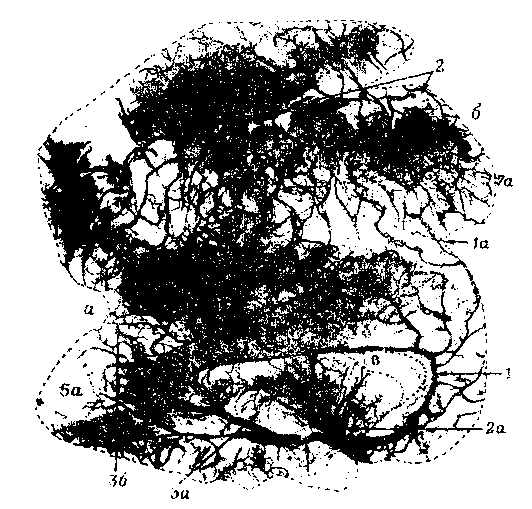

Рис. 4.5. Вид мозга сбоку. Видны анастомозы между тремя главными артериями большого мозга (1, 2, В). Обозначения см. в подписи к рис. 4.6

Рис. 4.6. Анастомозы между тремя главными артериями большого мозга (1, 2, 3):

медиальная (а) и латеральная (б) поверхности полушария мозга отвернуты в стороны, чтобы показать сосуды в одной плоскости; 1 – a. cerebri anterior (ее ветвь, проходящая над мозолистым телом); 1a – место анастомозов между a. cerebri anterior и a. cerebri media; 2 – a. cerebri media; 2a – проксимальный участок ствола a. cerebri media и ветви к полосатому телу; 3 – a. cerebri posterior; 3а – ветви a. cerebri posterior к промежуточному мозгу; 3б – место анастомозов между передней, средней и задней артериями большого мозга; 4 – внутренняя сонная артерия; 5а – затылочная доля; 6 – теменная доля; 7 – лобная доля; 7а – лобный полюс; 8 – височная доля; 9 – мозжечок

Рис. 4.7. Коллатеральные сосуды на поверхности полушарий можечка:

Передняя (а) и верхняя (б) поверхности развернуты таким образом, чтобы в плоскости оставались соединенными только самые задние отделы коры мозжечка. 1 – a. cerebelli inferior posterior, находящаяся на его нижней поверхности; 2 – место анастомоза между артериями нижней и верхней поверхностей мозжечка; 3 – латеральная часть верхней артерии мозжечка; 4 – медиальная часть верхней артерии мозжечка; 5 – промежуточная часть верхней артерии мозжечка; 6 – a. cerebelli superior

Рис. 4.8 и 4.9. Латеральным перфорирующим сосудом передней артерии большого мозга (9) является ее центральная ветвь (ramus centralis, или arteria striata medialis Хебнера, 12), которая снабжает полосатое тело. Медиальные перфорирующие ветви передней артерии большого мозга идут в преоптические области мозга. От проксимального ствола средней мозговой артерии отходят медиальные перфорирующие артерии, которые проходят в дорсальном направлении через переднее продырявленное вещество (substantia perforata anterior) и идут в скорлупу и бледный шар, составляющие чечевицеобразное ядро, а также к телу хвостатого ядра. Хотя эти артерии известны как ветви полосатого тела (rami striati, 8 а), их чаще называют лентикулостриарными артериями. Проксимальный ствол задней мозговой артерии дает начало перфорирующим сосудам, которые идут к передним отделам промежуточного мозга, а от передней артерии сосудистого сплетения отходят проксимальные перфорирующие сосуды камигдалярному телу (corpus amygdaloideum, г), промежуточному вентральному и боковому ретикулярному ядрам зрительного бугра. Артерия сосудистого сплетения дает также начало артериям, формирующим сосудистое сплетение нижнего рога бокового желудочка, и артериям, идущим в медиальные отделы бледного шара.

Рис. 4.8. Схема распределения ветвей a. cerebri anterior:

обозначения к этому рисунку, а также к рис. 4.9 и 4.10 см. в тексте и в подписи к рис. 4.11.

Рис. 4.9. Схема распределения ветвей a. cerebri media:

А – вид полушария мозга сбоку; показано распределение корковых ветвей; Б – фронтальный разрез мозга; показано распределение ветвей в подкорковых ядрах

Рис. 4.10 и 4.11. Задняя артерия большого мозга (arteria cerebri posterior, 7) развивается в эмбриогенезе из сосуда, отходящего от внутренней сонной артерии. На стадии 6 – 7 мм этот сосуд, который у взрослого образует проксимальный ствол задней артерии большого мозга (arteria communicans posterior, 7a), сливается с ростральной ветвью основной артерии – среднемозговой артерией (arteria mesencephalica). С этого момента вся масса крови, направляющаяся к задним отделам полушарий мозга, как правило, проходит через среднемозговую ветвь основной артерии. Долго считалось, что среднемозговая ветвь основной артерии дает начало развитию задней мозговой артерии, хотя это происходит лишь вторично. Возле места начала среднемозговой ветви, несколько дистальнее точки соединения с проксимальным стволом основной артерии, отходит крупная перфорирующая ветвь задней артерии большого мозга (артерия сосудистого сплетения промежуточного мозга), которая идет к каудальной трети зрительного бугра и забугорной области. Эта ветвь снабжает также сосудистое сплетение третьего желудочка.

Рис. 4.10. Схема распределения ветвей a. chorioidea:

А – фронтальный срез мозга на уровне промежуточного вентрального ядра зрительного бугра; Б – горизонтальный срез височной доли, на котором показаны ветви артерии сосудистого сплетения к миндалевидному телу (г), сосудистое сплетение нижнего рога бокового желудочка (а) и пара-гиппокампова извилина (25); В – артериальные стволы с отходящими сосудами; Г – зрительный бугор: б – п. intermedius, в – бледный шар

Рис. 4.11. Схема распределения ветвей a. cerebri posterior:

А – медиальная поверхность полушария; Б – артериальные стволы с отходящими от них сосудами; 1 – теменные ветви; 1а – теменно-затылочные ветви; 2 – лобные ветви; 3 – глазничные ветви; 4 – затылочные ветви; 5 – височные ветви; 6 - внутренняя сонная артерия; 6а – a. chorioidea anterior; 6б – ветвь a. chorioidea anterior к сосудистому сплетению, медиальному отделу бледного шара, промежуточному вентральному ядру зрительного бугра и к интраламинарным ядрам зрительного бугра; 7 – a. cerebri posterior; 7а – проксимальный ствол a. cerebri posterior; 7б – перфорирующие артерии, идущие от a. communicans posterior к промежуточному мозгу; 7в – a. chorioidea промежуточного мозга, от которой отходит a. chorioidea posterior (7д) и ветви к промежуточному мозгу; 7г – ветвь а. chorio idea posterior к сосудистому сплетению бокового желудочка; 7д – ветвь к сосудистому сплетению третьего желудочка; 8 – a. cerebri media; 8a – ветви a. cerebri media к полосатому телу (лентикулостриарные артерии); 9 – a. cerebri anterior; 9a – проксимальные перфорирующие артерии, идущие от a. cerebri anterior к преоптической области; 10 – a. communicans anterior; 10а – ветвь a. communicans anterior; 11 – заднемедиальные перфорирующие артерии, идущие к покрышке среднего мозга; 12 – центральная ветвь a. cerebri anterior (arteria striata medialis Хебнера); 13 – ветвь a. cerebri anterior к области перегородки; 14 – основная артерия; 15 – корковые ветви; 16 – кора большого мозга; 17 – промежуточный мозг; 17а – подушка зрительного бугра

Гемато-энцефалический барьер

Рис. 4.12 и 4.13. В 1885 г. Эрлих обнаружил, что некоторые анилиновые красители, введенные в вену, окрашивают все ткани тела, за исключением мозга. Стой поры многие исследователи отмечали, что самые различные вещества труднее проникают в мозг, чем в другие ткани. Впоследствии была сформулирована концепция, согласно которой между кровью и мозгом существует некий барьер, препятствующий проникновению в мозг ряда веществ, образующихся в крови. История идей, высказанных по поводу природы и функций этого барьера, чрезвычайно запутана.

Чтобы понять природу этого барьера, надо в первую очередь рассмотреть анатомию структур мозга, способных выполнять подобные функции. Первое анатомическое образование, которое может влиять на проникновение веществ в мозг, – это капилляры (рис. 4.12, 5б). Эндотелиальные клетки капилляров мозга соединены друг с другом посредством переплетающихся пальцевидных выростов, и между ними не существует промежутков; исключение составляют капилляры eminentia medialisи area postrema, которые, как полагают, не имеют такого барьера. Помимо этого, снаружи от базальной мембраны, окружающей эпителиальные клетки, нет расширенного периваскулярного пространства, и в этом отношении сосуды eminentia medialis и area postrema также представляют исключение. Таковы общие отличия ткани мозга от большинства остальных тканей тела, в частности, от печени, в которой эндотелиальные клетки сосудов не образуют пальцевидных сцеплений и существует хорошо развитое периваскулярное пространство. В ткани мозга это пространство сравнительно мало, его ширина достигает примерно 200А. Следовательно, периваскулярное пространство в мозге не отличается по размерам от межклеточного и, подобно ему, в разных отделах мозга варьирует.

Рис. 4.12. Схема, иллюстрирующая отношение лептоменингеальной оболочки (мягкой и паутинной) к наружной пограничной мембране на поверхности полушарий мозга:

1 – паутинная оболочка; 2 – мягкая оболочка; 3 – подпаутинное пространство; 4 – перекладины паутинной оболочки; 5 – артерия; 5а – артериола; 5б – капилляр; 6, 7 – глиальная "ножка"; 8 – нейрон; 9 – астроцит; 10 – эпендима

Рис. 4.13. Схема, иллюстрирующая взаимоотношения капилляров (К), астроцитов (А) и нейронов (Н):

Акс – аксоны, Д – дендриты. Между кровью и цитоплазмой нейрона находятся пять следующих мембран: 1 – базальная мембрана капилляра, изображенная как оболочка сосуда; 2 – стенки эндотелиальных клеток капилляра; 3 – клеточные мембраны "ножки" астроцита, прилегающей к ба-зальной мембране капилляра; 4 – клеточные мембраны астроцитарной "ножки", прилегающей к клеточной мембране нейрона; 5 – мембрана нейрона

Другой анатомической структурой, находящейся между нейроном (рис. 4.12, 8) и кровью, является астроцит (рис. 4.12, 9) с характерными отростками – "ножками", которые охватывают 85% поверхности капилляров. Таким образом, в мозге между цитоплазмой нейрона и кровью лежит целый ряд мембран, определяющих в совокупности судьбу того или иного циркулирующего в крови вещества – проникнет оно в цитоплазму нейрона или нет. На обмен веществ между кровью и тканью мозга может влиять также отсутствие в мозге обширных периваскулярных пространств, где могли бы скапливаться жидкие компоненты крови и растворенные в них вещества.

Допустив существование анатомического субстрата, который в силу своего положения должен влиять на продвижение веществ из крови к нервной клетке, а также то, что в этом процессе могут участвовать различные клеточные мембраны, необходимо принять во внимание и другие факторы, влияющие на проникновение в нейрон определенных веществ. Лайта <...> разделил все вещества на 3 категории в зависимости от их способности проникать в мозг.

1. Вещества, которые совсем не проходят через различные клеточные мембраны; это могут быть очень крупные молекулы или вещества, чужеродные для организма.

2. Вещества, проходящие через мембраны путем пассивной диффузии. К этой группе относятся многочисленные соединения, способность, которых проникать в нейроны в какой-то мере зависит от ряда физических констант: растворимости в липидах, степени ионизации, степени связывания с белками плазмы.По-видимому, на скорость перехода веществ этой группы из крови в мозг существенное влияние оказывает анатомическая структура капиллярной системы мозга, где нет обширных периваскулярных пространств, а клетки эндотелия соединены переплетающимися пальцевидными выростами и где либо совсем отсутствуют межклеточные поры, либо их очень мало.

3. Вещества, поступающие в клетку при участии переносчиков. К этой группе веществ относится, по-видимому, большая часть физиологических субстратов, обычно участвующих в процессах обмена нейронов и клеток глии, однако не исключена возможность использования тех же транспортных систем и другими веществами. Вероятно, здесь немалую роль играют такие факторы, как интенсивность обмена в данной области мозга и ее потребности в тех или иных веществах.

Было показано, что к каждой из этих групп относятся самые разнообразные соединения. То, что некоторые вещества не покидают кровяного русла мозга, позволяет использовать их для определения объема крови в мозге. К таким веществам относится, например, сывороточный альбумин, меченный радиоактивным иодом(131I); это соединение постепенно расщепляется, и при этом высвобождаются некоторые меченые вещества, проникающие в мозг. Ко второй группе относятся спирт и стероидные гормоны, которые растворимы в липидах. К этой же группе принадлежат кальций и гормоны щитовидной железы; проникновение этих веществ в нейрон в какой-то мере затруднено из-за их способности связываться с белками плазмы, а также отсутствием периваскулярного пространства соответствующего размера, где бы эти вещества могли накапливаться. К третьей группе веществ, для которых существуют специальные системы переносчиков, принадлежат аминокислоты и, возможно, пуриновые и пиримидиновые основания. Скорость их проникновения в мозг зависит от физиологических потребностей нейронов <...> и при определенных условиях может увеличиваться. Следовательно, гематоэнцефалический барьер представляет собой сложную анатомическую, биохимическую и физиологическую систему, от которой зависит, какие вещества и с какой скоростью проникают в нервную клетку. Достигнет ли данное вещество нервной клетки, зависит от определенного сочетания всех указанных факторов, каждый из которых может влиять на движение этого вещества через каждую из мембран, находящихся между кровью и цитоплазмой нейрона.