- •2. Характеристика периферического отдела сенсорных систем, его функции. Классификация рецепторов.

- •Механизм возникновения рецепторного потенцеала и возбуждения в первично и вторичночувствующих рецепторах. Какие сенсорные системы имеют такие типы рецепторов?

- •Принцип и виды кодирования информации в сенсорных системах?

- •5. Ощущение, восприятие, представления. Понятие абсолютных и дифференциальных порогов чув-ти, их изменения при адаптации сен. Систем. Закон Вебера-Фехнера?

- •6.Общая хар-ка проводникового отдела с.С.?

- •7.Общая хар-ка центр. Отдела с.С., его?

- •2. Многоуровневость

- •3. Многоканальность

- •Методы исследования зрения. Определение полей зрения и остроты. Факторы влияющие на изменение этих показателей?

- •11.Строение и физиологическая характеристика осн. Отделов ноцицептивной системы. Сис-ые мех-мы возникновения боли?

- •12. Факторы влияющие на пороги болевой чувствительности. Физиологическая хар-ка антиноцицептивной с-мы?

- •13. Строение и физиолог-ая хар-ка основных отделов слуховой с.С. …?Слуховая система

- •14. Строение и функцион. Хар-ка осн. Отделов вестибулярной с.С. …?

- •15. Структура и физиолологическая хар-ка основных отделов вкусовой с.С. …?

- •17. Врожденные формы поведения. Инстинкты, безусловные рефлексы их биологическое значение? Формы поведения:

- •18. Закономерности условно-рефлекторной деятельности. Роль обучения для приобретенных форм поведения.Классификация…?

- •20. Память. Виды и механизмы. Роль в обучении.

- •21. 1 И 2 сигнальные системы организма. …?

- •22. Нейрофизиологические механизмы внимания. …?

- •23.Учение павлова о типах высшей н.Д. …?

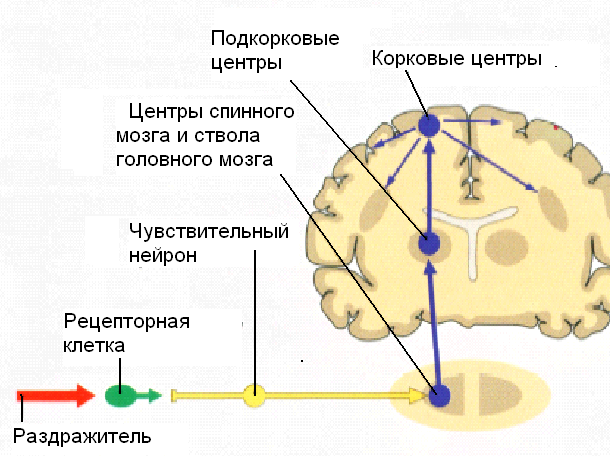

6.Общая хар-ка проводникового отдела с.С.?

7.Общая хар-ка центр. Отдела с.С., его?

Основные

элементы сенсорной системы

Специфический сенсорный проводящий путь (общая характеристика)

Первичные афферентные нейроны (нейроны 1-го порядка) – их сома лежит в чувствительных ганглиях

Нейроны 2-го порядка – их сома лежит в спинном мозге или в стволе мозга. Получают информацию от первичных нейронов и отправляют ее в таламус)

Нейроны 3-го порядка - их сома лежит в сенсорных ядрах таламуса. Направляют информацию в кору больших полушарий.

Нейроны 4-го порядка – в области сенсорной коры.

P.S. Обонятельная сенсорная система является исключением и имеет иной специфический сенсорный путь

Неспецифический сенсорный проводящий путь

На уровне ствола мозга от специфического пути отходят коллатерали к клеткам ретикулярной формации (РФ). К РФ конвергируют (сходятся) все сенсорные потоки. При этом теряется сенсорная специфичность (модальность). Осуществляется общее активирующее влияние РФ на кору больших полушарий. Возможно, обеспечивается «преднастройка» коры больших полушарий к восприятию информации по специфическим путям.

Первичная сенсорная зона коры (по И.П.Павлову – центральная часть коркового отдела анализатора) – специфические нейроны, перерабатывающие афферентную импульсацию от нейронов.

Вторичная сенсорная зона – (по И.П.Павлову – периферическая часть коркового отдела анализатора) – рассеянные элементы сенсорной коры, которые берут на себя функцию первичной зоны при ее повреждении.

Третичная зона – ассоциативные зоны коры – анализ поступившей информации, принятие решения.

Первичные и вторичные сенсорные зоны формируют ощущение.

Ощущение – отражение в сознании отдельных свойств предметов и явлений объективного мира, возникающих при непосредственном их влиянии на органы чувств.

Вторичные и третичные зоны участвуют в формировании восприятия – целостного образа предметов и явлений, действующих на органы чувств. Восприятие – осознанная идентификация.

Общие свойства сенсорных систем

Многоуровневость

Многоканальность

Наличие «сенсорных воронок»

Иннерционность

Способность к адаптации

Наличие обратных связей – свойство функциональной мобильности

Взаимодействие сенсорных систем

2. Многоуровневость

наличие нескольких слоев нервных клеток, первый из которых связан с рецепторами, а последний с нейронами сенсорных областей коры большого мозга.

Каждый слой специализируется на переработке разных видов сенсорной информации.

3. Многоканальность

- наличие в каждом слое сенсорной системы множества нервных клеток, связанных с множеством клеток следующего слоя – множество параллельных каналов обработки информации.

4.Наличие «сенсорных воронок»

разное число элементов в соседних слоях.

Физиологический смысл «суживающихся воронок» - уменьшение избыточности информации.

Физиологический смысл «расширяющих-ся воронок» - обеспечение подробного анализа признаков сигнала.

5. Иннерционность

- сравнительно медленное возникновение и исчезновение ощущений. Сохранение на некоторый период ощущения после исчезновения раздражителя за счет последействия в ЦНС (циркуляция возбуждения).

6. Способность к адаптации

приспособление сенсорной системы к оптимальному восприятию раздражителя в связи с потребностями организма.

Адаптация преимущественно заключается в понижении абсолютной чувствительности (повышении порога абсолютной чувствительности) и повышении дифференциальной чувствительности (понижении порога дифференциальной чувствительности)

7. Наличие обратных связей – свойство функциональной мобильности

циклическая взаимозависимость функций сенсорных рецепторов от вышележащих образований мозга.

Чувствительность рецепторного аппарата может быть изменена (активно «подстроена») нисходящими влияниями от ЦНС.

8. Взаимодействие сенсорных систем

Восприятие объекта – результат работы нескольких сенсорных систем. При утрате одной из сенсорных систем (слепота и т.д.) за счет взаимодействия систем возможна компенсация.

8.Структура зрительной сенсорной системы. Функциональная хар-ка ее основных отделов? Зрительная сенсорная система – система, воспринимающая электромагнитное излучение с длинами волн видимого диапазона (400-700 нм) и формирующая световые ощущения.

Зрительная сенсорная система обеспечивает поступление в мозг около 90% информации о внешней среда.

Диоптрический аппарат глаза

Диоптрический аппарат глаза – это система линз, формирующая на сетчатке перевернутое и уменьшенное изображение внешнего мира.

Компоненты диоптрического аппарата глаза:

1 секрет слезных желез

2 роговица

3 передняя и задняя камера

4 радужная оболочка и зрачок

5 хрусталик

6 стекловидное тело

Аккомодация глаза

Аккомодация – приспособление глаза к четкому видению предметов, удаленных на разное расстояние.

Основной компонент аккомодации – изменение кривизны хрусталика.

Главную роль в аккомодации играет хрусталик, изменяющий свою кривизну и, следовательно, преломляющую способность. При рассматривании близких предметов хрусталик делается более выпуклым благодаря чему лучи, расходящиеся от какой-либо точки объекта, сходятся на сетчатке. Механизмом аккомодации является сокращение ресничных мышц, которые изменяют выпуклость хрусталика

Механизм аккомодации глаза

1 Взгляд на близкорасположенный предмет

2 Фоторецепторы сетчатки (стимул – нечеткое изображение объекта)

3 Зрительные нервы и тракты

4 Парасимпатическое ядро глазодвигательного нерва

5 Сокращение цилиарной мышцы

6 Ослабление натяжения связок сумки хрусталика

7 Увеличение кривизны хрусталика –

увеличение преломляющей силы хрусталика

8 Четкая фокусировка близкого объекта

9 Нервные пути и связи в зрительной системе.

Из сетчатки зрительная информация по волокнам зрительного нерва (II пара черепных нервов) устремляется в мозг. Зрительные нервы от каждого глаза встречаются у основания мозга, где формируется их частичный перекрест (хиазма). Здесь часть волокон каждого зрительного нерва переходит на противоположную от своего глаза сторону. Частичный перекрест волокон обеспечивает каждое полушарие большого мозга информацией от обоих глаз. Проекции эти организованы так, что в затылочную долю правого полушария поступают сигналы от правых половин каждой сетчатки, а в левое полушарие — от левых половин сетчаток.

После зрительного перекреста зрительные нервы называют зрительными трактами. Они проецируются в ряд мозговых структур, но основное число волокон приходит в таламический подкорковый зрительный центр — латеральное, или наружное, коленчатое тело (НКТ). Отсюда сигналы поступают в первичную проекционную область зрительной зоны коры (стиарная кора, или поле 17 по Бродману). Вся зрительная зона коры включает несколько полей, каждое из которых обеспечивает свои, специфические функции, но получает сигналы от всей сетчатки и в общем сохраняет ее топологию, или ретинотопию (сигналы от соседних участков сетчатки попадают в соседние участки коры).

+