- •Власов м. П. Конспект лекций по дисциплине методы исследования в менеджменте

- •Тема 6 Структурные модели систем управления

- •1. Основные системные понятия

- •2. Структурные модели иерархии

- •3. Архетипы систем управления

- •4. Sadt-модели систем

- •4.1. Концепция и принципы построения sadt-модели

- •4.2. Элементы функциональной sadt-модели

- •4.3. Правила построения функциональной sadt-модели

- •4.4. Техника исследования системы управления

- •5. Сетевые модели

- •5.1. Основные понятия и классы сетевых моделей

- •5.2. Правила построения сетевой модели

- •5.3. Сетевая модель «дерево»

- •6. Эскизные модели

- •6.1. Принципы построения

- •6.2. Типы эскизных моделей

- •Контрольные вопросы и задания

4.3. Правила построения функциональной sadt-модели

Цель модели состоит в определении ее назначения и формулируется, например, таким образом: «понять обязанности каждого работающего в организации, чтобы упорядочить и сделать эффективным управление персоналом». Построение модели ведется по следующему сценарию.

Блоки и дуги объединяются в диаграмму. Диаграмма состоит из трех—шести взаимосвязанных функций. Нижний предел «3» гарантирует введение достаточного количества деталей, чтобы полученная диаграмма была информативна. Верхний предел «6» позволяет использовать иерархию для описания сложных систем.

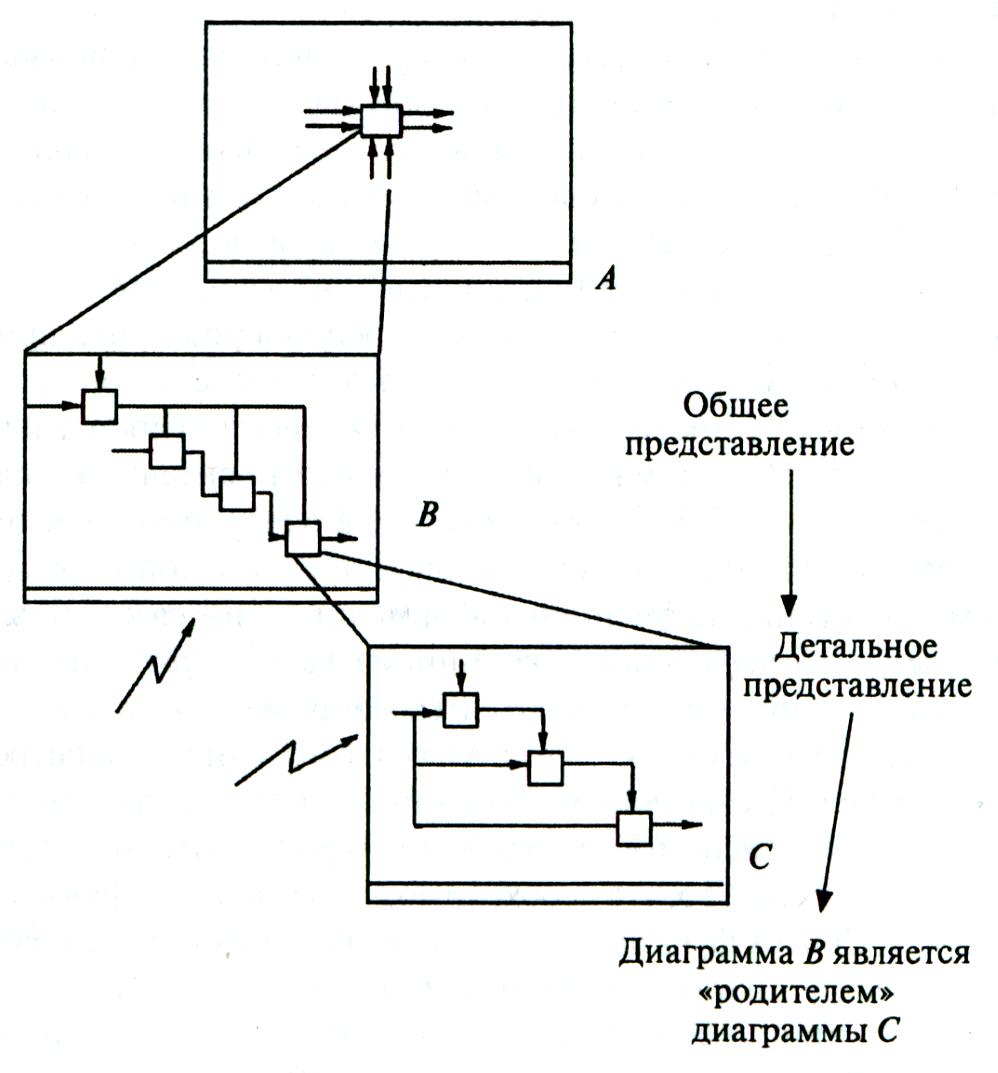

Описание системы функций с помощью SADT-модели — это представление ее в виде иерархии диаграмм (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Фрагмент декомпозиции SADT-модели

Построение модели начинается с представления всей системы в виде простейшей абстракции — одного блока и дуг, изображающих интерфейс с функциями вне системы (корневая диаграмма). Поскольку единственный блок представляет всю систему как единое целое, имя, указанное в блоке, отображает общую цель системы. На следующем шаге корневая диаграмма детализируется построением диаграммы с несколькими блоками, соединенными интерфейсными дугами. Каждый блок декомпозируется для более детального представления, и так до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень детализации.

4.4. Техника исследования системы управления

Исследование системы управления на основе функциональной SADT-модели начинается с того, что очерчивается граница системы, изучается ее контекст, формулируется цель, обосновывается позиция (точка зрения) изучения системы. Для этого предусмотрены следующие стандартные этапы работ:

сбор информации об исследуемой области;

документирование полученной информации;

построение модели;

уточнение модели посредством итеративного рецензирования.

Сбор информации проводится по следующей схеме: чтение документации, опросы или интервью (диалоги), совещания, наблюдение за работой, анкетирование, использование собственных знаний. Результатом этого этапа служит установление цели модели и точки зрения, т.е. позиции, с которой будет исследоваться система, а также пользователя модели для ее итеративного рецензирования в процессе разработки. Важным решением на этом этапе является определение границы системы, т.е. достижение общего согласия относительно понимания системы. При этом вносится ясность относительно входящих в систему объектов. Объекты, включенные в очерченный контекст, в процессе разработки модели могут исключаться или дополняться.

Документирование полученной информации сводится к составлению списка данных и списка функций. Подданными в структурном анализе понимаются как информация, так и объекты. Например, при исследовании отдела сбыта в качестве объектов выступают: база данных по потребителям, план поставок, бланки документов на товар, отгрузку и т.д. Здесь также рассматриваются транспортные средства — кран, контейнер, грузовой автомобиль и др., т.е. все то, что необходимо для реализации функции «отгрузить товар». Список функций — это список всех действий. Для его формирования следует пользоваться списком данных.

Следующий этап построения модели — это создание ее графической конфигурации в виде иерархии диаграмм. Верхний, нулевой, уровень — это обобщенная диаграмма (рис. 4.2). Первый уровень — диаграмма, детализирующая диаграмму нулевого уровня и содержащая, как правило, от трех до шести блоков. Затем строятся диаграммы второго уровня, каждая из которых детализирует блок-функцию первого уровня, и т.д. На диаграмме границы каждого блока определены интерфейсными дугами. Различаются внешний и внутренний интерфейсы.

Следует обратить внимание на то, что при определении согласованности между функциями и их графической интерпретацией необходимо изучить типы связности. Известно, по крайней мере, семь типов связности:

случайная,

логическая,

временная,

процедурная,

коммуникационная,

последовательная,

функциональная.

На основании типа связности выстраивается интерфейс дуг. Все разработки диаграммы и связанные с ними глоссарии оформляются в виде SADT-папки, т.е. в виде проекта на данную функцию и, в конечном счете, на исследуемую систему.

Методология SADT широко использует компьютерное построение структурных моделей системы. Этим достигаются оперативность и вариативность разработок при исследовании и проектировании систем управления, а также преодоление барьера размерности задачи. Приведенная литература, особенно монография Д.А. Марка, К. МакГоуэн [48], служит превосходным методическим материалом для изучения инструментария SADT.