- •Предисловие

- •Введение

- •1. Организация санитарной защиты воздушного бассейна

- •1.1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе

- •1.2. Предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферный воздух

- •1.3. Требования при проектировании предприятий

- •1.4. Санитарная защита воздушного бассейна на предприятиях

- •1.5. Обоснование допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу

- •1.5.1. Факторы, влияющие на рассеивание вредных веществ в атмосферном воздухе и загрязнение приземного слоя воздуха

- •1.5.2. Обоснование допустимых выбросов при рассеивании вредных веществ через высокие источники

- •2. Процессы пылегазоочистных установок и аппараты для пылегазоулавливания

- •2.1. Общие положения

- •Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов

- •Интенсивность процессов и аппаратов

- •Моделирование и оптимизация процессов и аппаратов

- •Гидромеханические процессы

- •2.2. Общие вопросы прикладной гидравлики

- •Основные понятия

- •Некоторые физические свойства жидкостей (газов)

- •2.2.1. Гидростатика

- •Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

- •После преобразования находим:

- •Таким образом, условия равновесия элементарного параллелепипеда выражаются системой уравнений:

- •Основное уравнение гидростатики

- •Некоторые практические приложения основного уравнения гидростатики

- •Давление жидкости на дно и стенки сосуда

- •2.2.2. Гидродинамика

- •Основные характеристики движения жидкостей. Скорость и расход

- •Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр

- •Установившийся и неустановившийся потоки

- •В частном случае установившегося процесса, когда имеем:

- •Режимы движения жидкости. Распределение скоростей и расход жидкости при установившемся ламинарном потоке

- •Некоторые характеристики турбулентного потока

- •Уравнение неразрывности (сплошности) потока

- •Дифференциальные уравнения движения Эйлера

- •Дифференциальные уравнения движения Навье – Стокса

- •Уравнение Бернулли

- •Некоторые практические приложения уравнения Бернулли

- •Истечение жидкостей

- •2.3. Основы теории подобия

- •Условия и теория подобия. Подобное преобразование дифференциальных уравнений

- •Подобие начальных и граничных условий

- •Гидравлическое подобие

- •Для установившегося потока

- •Приближённое моделирование. Автомодельность

- •Модифицированные и производные критерии подобия

- •Гидравлические сопротивления в трубах

- •Потери напора на местные сопротивления

- •Свободное движение тел в газах и жидкостях Сопротивление движению тел в газах и жидкостях

- •Осаждение частиц под действием сил тяжести

- •2.4. Пылеулавливание

- •2.4.1. Параметры процесса пылеулавливания

- •2.4.2. Сухие пылеуловители

- •Принцип работы циклона

- •Основные характеристики цилиндрических циклонов

- •Расчёт циклонов

- •2.4.3. Мокрые пылеуловители

- •Принцип работы скруббера Вентури

- •Принцип работы форсуночного скруббера

- •Скрубберы центробежного типа

- •Принцип работы

- •Принцип действия барботажно-пенных пылеуловителей

- •2.4.4. Электрофильтры

- •Принцип работы двухзонного электрофильтра

- •2.4.5. Фильтры

- •Принцип работы рукавных фильтров

- •Туманоуловители

- •3. Очистка от промышленных газовых выбросов

- •3.1. Общие сведения о массопередаче

- •Равновесие в системе газ - жидкость

- •Фазовое равновесие. Линия равновесия

- •Материальный баланс. Рабочая линия

- •Направление массопередачи

- •Кинетика процесса абсорбции

- •Конвективный перенос

- •Дифференциальное уравнение массообмена в движущейся среде

- •Уравнение массоотдачи

- •Подобие процессов массоотдачи

- •Уравнение массопередачи

- •Зависимость между коэффициентом массопередачи и массоотдачи

- •3.2. Устройство абсорбционных аппаратов

- •3.3. Адсорбционная очистка газов Общие сведения

- •Равновесие и скорость адсорбции

- •3.3.2. Промышленные адсорбенты

- •Адсорбционная емкость адсорбентов

- •Пористая структура адсорбентов

- •Конструкция и расчёт адсорбционных установок

- •Расчет адсорбционных установок

- •3.4. Каталитическая очистка Общие сведения

- •Конструкции контактных аппаратов

- •Аппараты с взвешенным (кипящим) слоем катализатора

- •4. Тепловые процессы Общие положения

- •4.1. Температурное поле. Температурный градиент. Теплопроводность

- •Закон Фурье

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Теплопроводность плоской стенки

- •Теплопроводность цилиндрической стенки

- •4.2. Тепловое излучение

- •Баланс теплового излучения

- •Закон Стефана – Больцмана

- •Закон Кирхгофа

- •Взаимное излучение двух твердых тел

- •Лучеиспускание газов

- •4.3. Передача тепла конвекцией

- •Тепловое подобие

- •Численные значения коэффициента теплоотдачи

- •Сложная теплоотдача

- •4.4. Теплопередача Теплопередача при постоянных температурах теплоносителя

- •Теплопередача при переменных температурах теплоносителя

- •Уравнение теплопередачи при прямотоке и противотоке Теплоносителей

- •4.5. Нагревание, охлаждение и конденсация Общие сведения

- •4.5.1. Нагревающие агенты и способы нагревания Нагревание водяным паром

- •Нагревание горячей водой

- •Нагревание топочными газами

- •Нагревание перегретой водой

- •Нагревание электрической дугой

- •4.5.2. Охлаждающие агенты, способы охлаждения и конденсации Охлаждение до обыкновенных температур

- •Охлаждение до низких температур

- •Конденсация паров

- •4.5.3. Конструкции теплообменных аппаратов

- •Расчет концентрации двуокиси серы

- •Пример расчета насадочного абсорбера

- •Пример расчёта теплообменника

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Макаров Володимир Володимирович

Некоторые практические приложения основного уравнения гидростатики

1. Принцип сообщающихся сосудов и его использование.

Пусть два открытых сообщающихся сосуда (см. рисунок 2.4) заполнены жидкостью с плотностью . Выберем произвольную плоскость сравнения 0-0 и некоторую точку А внутри жидкости, лежащую в этой плоскости. Если считать точку А принадлежащей левому сосуду, то согласно уравнению (2.18) давление в данной точке равно

P = Pатм + gz0/. (2.19)

Рисунок 2.4 - Условия равновесия в сообщающихся сосудах

Если же считать точку А принадлежащей правому сосуду, то давление в ней составляет

P = Pатм + gz0//. (2.20)

При равновесии для каждой точки давление одинаково в любом направлении (в противном случае происходило бы перемещение жидкости).

Следовательно,

Pатм + z0/ = Pатм + z0//. (2.21)

Таким образом, в открытых или закрытых находящихся под одинаковым давлением сосудах, заполненных однородной жидкостью, уровни ее располагаются на одной высоте независимо от формы и поперечного сечения сосуда.

Если сообщающиеся сосуды заполнены двумя несмешивающимися жидкостями, имеющими плотности / (левый сосуд) и // (правый сосуд), то при проведении плоскости сравнения 0-0 через границу раздела жидкостей аналогично предыдущему получим:

/z0/ = //z0//

или

.

(2.22)

.

(2.22)

В сообщающихся сосудах высоты уровней разнородных жидкостей на поверхности их раздела обратно пропорциональны плотностям этих жидкостей.

Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью , но давление над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны Р' (левый сосуд) и Р" (правый сосуд), то из уравнения P/ + gz0/ = P// + gz0// разность уровней в сосудах будет равна:

![]() .

(2.23)

.

(2.23)

Уравнение (2.23) применяют при измерениях давлений или разностей давлений между различными точками с помощью дифференциальных

(U – образных) манометров (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 - Измерение скорости напора с помощью U-образного дифманометра

Условия равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах используют также для определения величины гидравлического затвора в различных аппаратах.

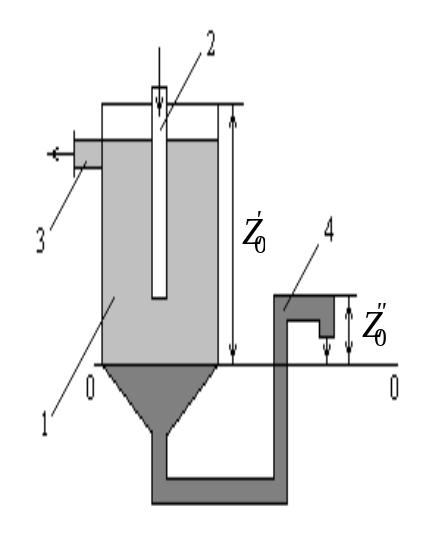

Так, в сепараторах (рисунок 2.6) смесь жидкостей различной плотности (эмульсия) непрерывно поступает в аппарат 1 по центральной трубе 2 и расслаивается в нем, причем, более легкая жидкость плотностью | удаляется сверху через штуцер 3, а более тяжелая, имеющая плотность

||, – снизу через U-образный затвор 4.

Исходя из уравнения (2.22)находим:

/z0/ = //z0//

или

![]() (2.24)

(2.24)

Рисунок 2.6 - К определению высоты гидравлического затвора в непрерывно действующем жидкостном сепараторе

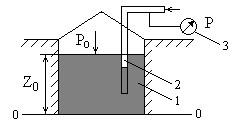

Пневматическое измерение жидкости в резервуарах

Для контроля за количеством жидкости применяют схему

(см. рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - Пневматический измеритель уровня жидкости

Давление над жидкостью в резервуаре 1 равно Ро. По трубе 2 подают сжатый воздух, постепенно повышая его давление, измеряемое манометром 3. Когда воздух преодолеет сопротивление столба жидкости и начнет барботировать сквозь жидкость, давление Р, фиксируемое манометром, перестанет возрастать и будет равно согласно уравнению (2.18):

![]() ,

откуда

,

откуда

![]() .

.