- •Предисловие редактора перевода

- •Предисловие ко второму изданию

- •Предисловие к первому английскому изданию

- •Список авторов руководства

- •Часть I. Общая физиология клетки и межклеточные взаимодействия Глава 1. Основы клеточной физиологии. Й. Дудель

- •1.1. Клетка как единица физиологических процессов обмена

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 11

- •1.2. Обмен веществами между клеткой и окружающей средой

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 13

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 15

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 17

- •1.3. Перенос веществ внутри клетки

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 19

- •Аксонный транспорт

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 21

- •1.4. Регуляция клеточных функций

- •Регуляторные воздействия на клеточную мембрану

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 23

- •Внутриклеточная коммуникация с участием вторых посредников

- •Глава 1. Основы клеточной физиологии 25

- •1.5. Литература

- •Глава 2. Передача информации посредством электрического возбуждения. Й. Дудель

- •2.1. Потенциал покоя

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 27

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 29

- •2.2. Потенциал действия

- •Временной ход потенциала действия

- •Природа потенциала действия

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 31

- •Кинетика ионных токов во время возбуждения

- •32 Часть I. Общая физиология клетки

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 33

- •Ионные токи во время следовых потенциалов

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 35

- •2.3. Токи через потенциалзависимые мембранные каналы

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 37

- •38 Часть I. Общая физиология клетки

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 39

- •2.4. Электротон и стимул

- •Электротон в случае равномерного распределения тока

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 41

- •Электротон в клетках вытянутой формы

- •Стимул и порог

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 43

- •2.5. Распространение потенциала действия

- •44 Часть I. Общая физиология клетки Измерение скорости проведения

- •Составной потенциал действия в смешанном нерве.

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 45

- •Механизм проведения

- •46 Часть I. Общая физиология клыки

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 47

- •2.6. Генерирование импульсных разрядов при длительной деполяризации

- •Глава 2. Передача информации посредством возбуждения 49

- •2.7. Литература

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения. Й. Дудель

- •3.1. Химическая синаптическая передача

- •Двигательная концевая пластинка мышцы

- •Синаптическое торможение

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 53

- •Синаптические медиаторы

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 55

- •56 Часть I. Общая физиология клетки

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 57

- •3.2. Взаимодействия синапсов

- •58 Часть I. Общая физиология клетки

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 59

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 61

- •3.3. Микрофизиология химической синаптической передачи

- •Высвобождение медиатора

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 63

- •Взаимодействие медиаторов с постсинаптическнми рецепторами

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 65

- •3.4. Электрическая синаптическая передача

- •Глава 3. Межклеточная передача возбуждения 67

- •3.5. Литература

- •Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы; физиология мышц Глава 4. Мышца. Й. Рюэгг

- •4.1. Молекулярный механизм сокращения

- •Теория скользящих нитей

- •Глава 4. Мышца 71

- •Преобразование химической энергии в механическую

- •Глава 4. Мышца 73

- •4.2. Регуляция мышечного сокращения

- •Электромеханическое сопряжение

- •Глава 4. Мышца 75

- •Глава 4. Мышца 77

- •Регуляция мышечной силы в организме человека

- •Глава 4. Мышца 79

- •4.3. Мышечная механика

- •Сила изометрического сокращения и длина мышцы

- •Глава 4. Мышца 81

- •Соотношение между нагрузкой и укорочением мышцы

- •С оотношение между скоростью сокращения и силой (нагрузкой)

- •Глава 4. Мышца 83

- •4.4. Энергетика мышцы

- •84 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 4. Мышца 85

- •4.5. Гладкая мышца

- •86 Часть II двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 4. Мышца 87

- •4.6. Литература

- •Глава 5. Двигательные системы. Р. Шмидт, м. Визендангер

- •5.1. Нервная регуляция позы и движений: общие положения

- •Категории двигательных актов

- •Глава 5. Двигательные системы 89

- •Локализация и функции двигательных центров

- •Глава 5. Двигательные системы 91

- •5.2. Рецепторы двигательных систем: мышечные веретена и сухожильные органы Морфологические аспекты

- •Рецепторные функции мышечных веретен и сухожильных органов

- •Глава 5. Двигательные системы 93

- •5.3. Спинальные двигательные рефлексы

- •Рефлекторная дуга с первичными афферентами мышечных веретен

- •Глава 5. Двигательные системы 95

- •Функции γ-петли

- •Глава 5. Двигательные системы 97

- •Рефлекторные дуги вторичных афферентов мышечных веретен

- •Двигательные рефлекторные дуги афферентов сухожильных органов

- •Полисинаптические рефлексы

- •Глава 5. Двигательные системы 99

- •100 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 5. Двигательные системы 101

- •182 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •5.4. Двигательные центры ствола головного мозга

- •Глава 5. Двигательные системы 103

- •Движения децеребрированных животных и децеребрационная ригидность

- •Глава 5. Двигательные системы 105

- •Поддержание вертикальной позы тела у человека и ее модификации во время движений

- •Иерархические влияния на запрограммированные автоматические движения: локомоция и жевание

- •106 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Нисходящие пути двигательных центров ствола мозга; влияние коры больших полушарий

- •Глава 5. Двигательные системы 107

- •5.5. Мозжечок

- •Микроструктура и нейронные функции

- •Глава 5. Двигательные системы 109

- •Глава 5. Двигательные системы 111

- •Функции медиальных структур мозжечка

- •Функции полушарий мозжечка

- •5.6. Базальные ганглии

- •Глава 5. Двигательные системы 113

- •Потоки информации в параллельных функциональных петлях; медиаторные системы базальных ганглиев

- •Глава 5. Двигательные системы 115

- •Модульная и продольная организация стриатума

- •Патофизиология базальных ганглиев

- •Глава 5. Двигательные системы 117

- •5.7. Двигательные области коры больших полушарий

- •Карта коры мозга, отражающая двигательные реакции на электрические стимулы; определение двигательной коры

- •Глава 5. Двигательные системы 119

- •Глава 5. Двигательные системы 121

- •Двигательная кора и двигательное поведение

- •Эфферентные связи двигательной коры

- •Глава 5. Двигательные системы 123

- •Высшие двигательные функции поля 6

- •Глава 5. Двигательные системы 125

- •5.8. Восстановление функций после повреждений двигательной системы

- •Структурные аспекты восстановления

- •Глава 5. Двигательные системы 127

- •5.9. Литература

- •Глава 6. Интегративные функции центральной нервной системы. Р. Шмидт

- •6.1. Определение и локализация интегративных функций

- •Функциональная топография новой коры

- •130 Часть 11. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 131

- •Значение энцефализации для высших мозговых функций

- •6.2. Основы физиологии коры головного мозга Функциональная гистология коры головного мозга

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 133

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 135

- •136 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Электрофизиологические корреляты активности коры головного мозга

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 137

- •138 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 139

- •Электроэнцефалограмма (ээг)

- •140 Часть 11. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 141

- •Зависимость метаболизма и кровоснабжения головного мозга от его активности

- •Исследование структур и функций мозга с помощью анализа изображений

- •6.3. Сон и бодрствование Циркадианный ритм как основа цикла сон/бодрствование

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 145

- •Основные проявления бодрствования и сна

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 147

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 149

- •Механизмы бодрствования и сна

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 151

- •6.4. Нейрофизиологические корреляты сознания и речи

- •Функциональные н структурные предпосылки сознания. Роль левого и правого полушарий

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 153

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 155

- •Нейрофизиологические аспекты речи

- •156 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 157

- •6.5. Пластичность, научение и память Виды научения и памяти

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 159

- •Поведенческая память (условно-рефлекторное научение)

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 161

- •Когнитивная память

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 163

- •Нарушение памяти

- •164 Часть II. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 165

- •Нейронные механизмы пластичности и памяти

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 167

- •6.6. Функции лобных долей

- •Данные клинических наблюдений

- •Глава 6. Интегральные функции центральной нервной системы 169

- •6.7. Литература

- •170 Часть п. Двигательные и интегративные функции нервной системы

- •Глава 7. Нервная система с точки зрения теории информации. М. Циммерман

- •7.1. Введение в теорию информации

- •Измерение количества информации

- •Глава 7. Нервная система с точки зрения теории информации 173

- •7.2. Теория информации в сенсорной физиологии

- •Глава 7. Нервная система с точки зрения теории информации 175

- •7.3. Измерение информации в психологии

- •Глава 7. Нервная система с точки зрения теории информации 177

- •7.4. Литература

- •Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология Глава 8. Общая сенсорная физиология. X. Хандверкер

- •8.1. Предмет изучения общей сенсорной физиологии

- •Объективная и субъективная сенсорная физиология

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 179

- •8.2. Общая объективная сенсорная физиология Специфичность сенсорных органов

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 181

- •Процесс преобразования (трансдукции)

- •182 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 183

- •Трансформация генераторных потенциалов в залпы потенциалов действия

- •Временной аспект сенсорного возбуждения: фазические и тонические ответы, адаптация

- •184 Часть III общая и специальная сенсорная физиология

- •Пространственный аспект сенсорного возбуждения; рецептивные поля

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 185

- •Сенсорные системы в цнс: специфичные и неспецифичные пути

- •Выделение отличительных характеристик сенсорной информации

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 187

- •8.3. Общая субъективная сенсорная физиология Основные характеристики ощущений

- •Интенсивность ощущения: абсолютные и дифференциальные пороги

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 189

- •Фехнеровская психофизика

- •Методы определения порогов

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 191

- •Статистический анализ порогов. Сенсорная теория принятия решений

- •Психофизика Стивенса

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 193

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология 195

- •8.4. Интегративная сенсорная физиология

- •196 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •8.5. Литература

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система. М. Циммерман

- •9.1. Психофизика кожной механорецепции

- •Пороги и субъективная интенсивность тактильных стимулов

- •Пространственное разрешение тактильных стимулов

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 199

- •9.2. Кожные механорецепторы

- •Типы низкопороговых механорецепторов кожи

- •Кодирование сенсорной информации в механорецепторах

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 201

- •Рецептивные поля и плотность иннервации механорецепторов

- •9.3. Психофизика терморецепции

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 203

- •9.4. Терморецепторы

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 205

- •9.5. Висцеральная чувствительность

- •206 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •9.6. Проприоцепция

- •Типы проприоцепции

- •Глава 9 соматовисцеральная сенсорная система 207

- •Проприоцепторы

- •9.7. Функциональный и анатомический обзор центральной соматосенсорной системы

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 209

- •Система заднего столба

- •Система переднебокового канатика

- •Неспецифичная система

- •9.8. Передача соматовисцеральной информации в спинном мозгу

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 211

- •Функциональные свойства спинальной соматовисцеральной системы

- •212 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •9.9. Соматосенсорные функции ствола мозга

- •Тройничный нерв и его центральные связи

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 213

- •Ретикулярная формация

- •9.10. Таламус

- •Анатомический и функциональный обзор

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 215

- •Специфичное таламическое ядро соматосенсорной системы

- •9.11. Соматосенсорные проекционные области в коре

- •Топографическая организация соматосенсорной коры

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 217

- •Переработка информации в нейронах соматосенсорной коры

- •Соматосенсорная кора и восприятие

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 219

- •9.12. Контроль афферентного входа в соматосенсорной системе

- •Центробежная регуляция афферентных сигналов

- •Регуляция чувствительности афферентной передачи нисходящим торможением

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система 221

- •9.13. Литература

- •Глава 10. Ноцицепция и боль. Р. Шмидт

- •10.1. Характеристика боли Типы боли

- •Глава 10. Ноцицепция и боль 223

- •Компоненты боли

- •Оценка и выражение боли

- •Глава 10. Ноцицепция и боль 225

- •Измерение боли

- •226 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •10.2. Нейрофизиология боли Теория боли

- •Глава 10 ноцицепция и боль 227

- •Трансдукция и трансформация н ноцицепторах

- •Периферическое проведение ноцицептивных сигналов

- •Центральные проведение и обработка информации

- •Глава 10. Ноцицепция и боль 229

- •10.3. Патофизиология ноцицепции и боли

- •Проецируемая и невралгическая боль

- •Отраженная боль

- •Аномально сильная или слабая болевая чувствительность

- •Глава 10. Ноцицепция и боль 231

- •10.4. Эндогенное и экзогенное торможение боли Внутренние системы подавления боли

- •232 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •Участки экзогенного торможения боли; терапия при болях

- •Глава 10. Ноцицепция и боль 233

- •10.5. Литература

- •Глава 11. Зрение. О.-й. Грюссер, у. Грюссер-Корнелъс

- •11.1. Смотреть, видеть, созерцать

- •Движения глаз при рассматривании сложных изображений

- •Нейронная регуляция движений глаз

- •11.2. Свет и его восприятие

- •Глава 11. Зрение 239

- •Глаз и его диоптрический аппарат

- •Формирование изображения на сетчатке

- •Глава 11. Зрение 243

- •Оптические недостатки глаза и аномалии рефракции

- •Глава 11. Зрение 245

- •Исследование внутренней структуры глаза с помощью офтальмоскопа

- •Внутриглазное давление

- •11.3. Восприятие и обработка сигналов сетчаткой

- •Глава 11. 3pehие 247

- •Теория двойственности зрения

- •Процесс трансдукции при зрении

- •Глава 11. Зрение 249

- •Роговично-сетчаточный потенциал и электроретинограмма (эрг)

- •Глава 11. Зрение 251

- •Рецептивные поля нейронов сетчатки

- •Классы ганглиозных клеток сетчатки

- •11.4. Нейрофизиология и психофизика восприятия света и темноты

- •Глава 11. Зрение 253

- •Нейрофизиологическая основа одновременного контраста

- •Изменение остроты зрения и организации рецептивных полей при изменениях окружающей освещенности

- •Световая и темновая адаптация, послеобразы. Влияние сверхъярких стимулов

- •Глава 11. Зрение 255

- •Фосфены давления

- •Временные особенности передачи сигналов в сетчатке

- •11.5. Обработка сигналов в центральных отделах зрительной системы Центральные зрительные пути

- •Глава 11. Зрение 257

- •Ретинотопическая организация зрительного пути

- •Обработка сигналов в латеральном коленчатом теле (лкт)

- •Обработка сигналов в первичной зрительной коре (VI, поле 17)

- •Глава 11. Зрение 259

- •Примеры «отбора сигналов» нейронами зрительной коры

- •Зрительные области коры мозга за пределами первичной зрительной коры (экстрастриарная зрительнаи кора)

- •Глава 11. Зрение 261

- •Движение глаз и активация корковых зрительных нейронов

- •Нейронное отображение окружающего пространства

- •Глава 11. Зрение 263

- •11.6. Практические и клинические аспекты физиологии зрения Нейрофизиологические основы восприятия формы

- •Измерение остроты зрения

- •Определение поля зрения и его дефектов с помощью периметрии

- •Глава 11. Зрение 265

- •Восприятие глубины

- •Зрительное восприятие движения и собственного движения наблюдателя

- •Косоглазие

- •Глава II. Зрение 269

- •11.7. Цветовое зрение Цвет и измерение цвета

- •Глава 11. Зрение 271

- •Физиологическая основа цветового зрения

- •Глава 11. Зрение 273

- •Нарушения цветового зрения

- •11.8. Литература

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи. Р. Клинке

- •12.1. Физиология чувства равновесия Физиология периферического сенсорного аппарата

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 279

- •Центральная вестибулярная система

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 281

- •Вестибулярные рефлексы; клинические тесты

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 283

- •12.2. Физиология слуха

- •Физические свойства звукового стимула (акустика)

- •Анатомические основы слуха; периферический отдел органа слуха

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 285

- •Психофизика слуха

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 287

- •Роль среднего уха

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 289

- •Слуховые процессы во внутреннем ухе

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 291

- •Центральная слуховая система

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 293

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 295

- •Патофизиология нарушения слуха

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 297

- •12.3. Физиология речевого аппарата

- •Основные свойства акустических речевых сигналов

- •Фонация

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 299

- •Артикуляция

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 301

- •Звуковая спектрография

- •Нарушения речи

- •12.4. Литература

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 303

- •Глава 13. Вкус и обоняние. X. Альтнер, й. Бекх

- •13.1. Характеристика химических ощущений

- •Глава 13. Вкус и обоняние 305

- •13.2. Вкус Рецепторы и нейроны

- •Глава 13. Вкус и обоняние 307

- •Вкусовая чувствительность человека

- •13.3. Обоняние

- •Рецепторы

- •Типы запахов

- •Глава 13. Вкус и обоняние 309

- •Чувствительность; кодирование

- •Центральная обработка обонятельной информации

- •Глава 13. Вкус и обоняние 311

- •13.4. Литература

- •Глава 14. Жажда и голод: общие ощущения. Р. Шмидт

- •14.1. Жажда Возникновение жажды

- •Глава 14. Жажда и голод 313

- •Рецепторы и центральные механизмы

- •314 Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология

- •Глава 14. Жажда и голод 315

- •Утоление жажды

- •Клиническое значение жажды

- •14.2. Голод Природа чувства голода

- •Глава 14. Жажда и голод 317

- •Сытость

- •Глава 14. Жажда и голод 319

- •Психологические факторы ощущения голода; аппетит

- •Центральные механизмы голода и сытости

- •14.3. Литература

- •Глава 14. Жажда и голод 321

- •Оглавление

- •Глава 10. Ноцицепция и боль. Р. Шмидт (пер.

- •Глава 11. Зрение. О.-й. Грюссер, у. Грюссер-

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха

- •Глава 13. Вкус и обоняние. X. Альтнер, й. Бекх

- •Глава 14. Жажда и голод: общие ощущения.

- •Электронное оглавление

- •Электронное содержание

- •Глава 6. Интегративные функции центральной нервной системы. Р. Шмидт 166

- •Глава 7. Нервная система с точки зрения теории информации. М. Циммерман 223

- •Часть III. Общая и специальная сенсорная физиология 232

- •Глава 8. Общая сенсорная физиология. X. Хандверкер 232

- •Глава 9. Соматовисцеральная сенсорная система. М. Циммерман 259

- •Глава 10. Ноцицепция и боль. Р. Шмидт 290

- •Глава 11. Зрение. О.-й. Грюссер, у. Грюссер-Корнелъс 305

- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи. Р. Клинке 360

- •Глава 13. Вкус и обоняние. X. Альтнер, й. Бекх 396

- •Глава 14. Жажда и голод: общие ощущения. Р. Шмидт 406

Глава 5. Двигательные системы 115

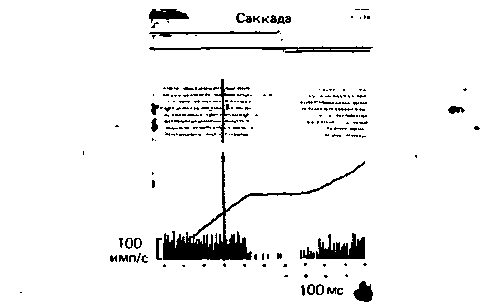

талыюму глазному полю. Следует упомянуть и о том, что аксоны нейронов сетчатой части черного вещества раздваиваются и одна из их ветвей идет к верхнему двухолмию среднего мозга; как известно, оно также связано с движениями глаз. На рис. 5.25 показана положительная корреляция между активностью этих нейронов и саккадами. Частота импульсации резко падает перед саккадой, что обусловлено тормозной стрионигральной связью. Такое отключение тормозного выхода черного вещества ведет к фазической активации следующего пункта-таламуса или верхнего двухолмия. О полном пространственном разделении скелетомоторной и окуломоторной петель свидетельствует, в частности, корреляция нейронной активности сетчатой части черного вещества с движениями либо глаз, либо рта, но никогда-с теми и другими одновременно.

Сложные петли (рис. 5.23, справа). К настоящему времени накоплены анатомические данные о существовании ряда «сложных» петель, начинающихся и заканчивающихся в лобных ассоциативных областях коры (дорсолатеральной префронтальной, латеральной орбитофронтальной, передней поясной), пройдя через ассоциативные ядра таламуса. В ходе филогенеза значительно возрастают размеры и значение корковых структур, стриатума и таламуса, участвующих в сложных петлях, так что у человека они становятся более обширными, чем двигательные петли. Однако функции сложных петель экспериментально не исследованы. Правда, регистрация активности индивидуальных клеток соответствующих участков коры, опыты с избирательным разрушением структур, а также клинические наблюдения на больных с поражениями лобных долей и лимбической системы свидетельствуют о том, что ассоциативные области коры ответственны за «высшие» (сложные) функции мозга. Как будет подробно рассматриваться в гл. 6 и 17, они играют определенную роль в формировании общего побуждения (драйва) и в регуляции конкретных драйвов, например голода, полового влечения. Они участвуют также в контроле мотивации, выборе стратегии и когнитивной деятельности. С другой стороны, все эти сложные функции могут нарушаться и у больных с поражениями базальных ганглиев. Следовательно, от базальных ганглиев принципиальным образом зависит проявление подобных функций и их включение в нормальную двигательную активность.

Связи между двигательными и сложными функциональными петлями базальных ганглиев. Если в пределах базальных ганглиев отдельные функциональные петли отделены друг от друга, возникает трудный вопрос, как и где происходит объединение когнитивных и мотивационных компонентов двигательной активности с элементами двигательных команд? В настоящее время любой ответ на

|

Рис. 5.25. Активность нейрона компактной части черного вещества обезьяны коррелирует с саккадами глаз. Вертикальной линией отмечен момент появления светового пятна. Обезьяна обучена саккадически переводить взгляд на эту новую точку фиксации. Примерно через 100 мс после появления светового пятна и за 200 мс до начала саккады нейронная активность почти полностью подавляется (перерыв точечной записи и гистограммы; плато на кумулятивной кривой). Это ведет к растормаживанию (активации) нейронов-мишеней в таламусе и крыше среднего мозга (0. Hikosaka, R. Η. Wurtz. J. Neurophysiol., 49. 1983) |

него будет умозрительным. Учитывая отсутствие связей между петлями в базальных ганглиях, можно, по крайней мере, утверждать, что они объединяются не здесь, а на уровне коры больших полушарий. Возможно, роль связующего звена принадлежит полю 6, которое, с одной стороны, является важнейшей мишенью двигательной петли, а с другой -получает входные сигналы от ассоциативной лобной коры.

Модуляция передачи информации в функциональных петлях базальных ганглиев. Прохождение информации в описанных выше множественных параллельных трансстриатных функциональных петлях может облегчаться или подавляться модулирующими системами. Эти механизмы представляют значительный интерес для клиники, поскольку в итоге функция базальных ганглиев определяется, очевидно, тонким балансом между ее облегчающей и тормозной модуляцией (см. ниже раздел «Патофизиология базальных ганглиев»). Уже продемонстрированы или предполагаются несколько модулирующих систем. Особого внимания среди них из-за своей роли в болезни Паркинсона заслуживает дофаминергическая. Дофаминергические интростриатные пути начинаются в сетчатой части черного вещества. Содержащие дофамин нейроны обнаружены также поодиночке или группами вне этого вещества, но только поблизости от него.

Очень тонкие дофаминергические аксоны сильно ветвятся, образуя по всему стриатуму относительно диффузную (т.е. без отчетливой топографической организации) сеть. Вдоль этих волокон находится множество крошечных, заметных в световой микроскоп утолщений.

116 ЧАСТЬ II. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

называемых варикозностями. На электронных микрофотографиях они идентифицируются как пресинаптические элементы. У нейронов сетчатой части черного вещества довольно регулярная импулъсация с частотой около 1 Гц. Таким образом, каждую секунду импульс одной дофаминергической клетки вызывает высвобождение дофамина в многочисленных рассеянных по стриатуму синапсах.

Из-за своего диффузного строения дофаминергическая система непригодна для передачи детализированной, топографически организованной информации. Скорее ее можно рассматривать как своего рода «ирригационную систему», модулирующую передачу информации по главному каналу. Действительно, недавно было показано, что высвобождаемый в стриатуме дофамин модулирует глутаминергическую кортикостриатную передачу, хотя не вполне ясно, вызывает он торможение, облегчение или и то и другое. Восходящие дофаминергические волокна от среднего мозга направляются не только к стриатуму, но и к лимбическим структурам, и к префронтальной коре.

Аналогичное модулирующее влияние на базальные ганглии, возможно, оказывают серотоиинергические волокна от ядер шва, норадренергические волокна от голубого пятна, а также волокна с медиатором неизвестной природы от интраламинарных ядер таламуса и от миндалины; все они идут к стриатуму. Наконец, следует отметить, что в базальных ганглиях содержится множество местных нейронов (интернейронов), модулирующих поток информации в трансстриатных петлях. К ним относятся холинергические нейроны стриатума и различные, открытые лишь недавно пептидергическне нейроны.