- •Кинематика материальной точки. Система отсчета. Перемещение, траектория, путь. Средняя скорость. Мгновенная скорость.

- •Понятие ускорения. Тангенциальное и нормальное ускорение.

- •Виды движения в кинематике.

- •Кинематика вращательного движения. Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь линейных и угловых характеристик.

- •Понятие силы. Законы Ньютона.

- •Закон сохранения импульса.

- •Виды сил в механике. Гравитационное взаимодействие. Силы упругости. Сила трения.

- •Работа и мощность.

- •Понятие энергии. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии тела.

- •Гармонические колебания. Параметры колебаний.

- •С корость и ускорение гармонического колебания.

- •Полная энергия собственных колебаний.

- •Сложение колебаний, направленных вдоль одной прямой.

- •Ч астные случаи.

- •Биения .

- •Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания.

- •Вынужденные колебания. Резонанс.

- •Механические волны. Характеристики волны. Плоская волна.

- •Звук. Инфразвуковые и ультразвуковые волны.

- •Основные положения молекулярно-кинетической теории (мкт).

- •Газообразные вещества. Температура и давление.

- •Идеальный газ. Изопроцессы.

- •Уравнение состояния. Закон Дальтона.

- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Абсолютная температура.

- •Законы гидростатики.

- •27. Линии и трубки тока. Непрерывность струи.

- •28.Уравнение Бернулли.

- •29. Поверхностное натяжение. Метод капель.

- •30. Смачивание и несмачивание. Краевой угол. Капиллярные явления.

- •31. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Метод Стокса.

- •32. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.Число Рейнолдса.

- •33. Формула Пуазейля.

- •37. Условия возникновения электрического тока. Э.Д.С.. Сила тока. Плотностью тока.

- •3 8. Закон Ома в интегральной форме.

- •39. Закон Ома в дифференциальной форме.

- •40. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

- •41. Источники магнитного поля. Силовые линии. Сила Ампера.

- •42. Закон Био – Савара – Лапласа.

- •43. Сила Лоренца.

- •44.Законы геометрической оптики. Закон отражения света. Закон преломления света.

- •4 5. Закон полного внутреннего отражения.

- •46. Линзы. Собирающие линзы. Рассеивающие линзы.Формула тонкой линзы.

- •47. Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Условия минимумов и максимумов интерференции.

- •48. Дифракция света. Дифракционная решетка. Разрешающая способность дифракционной решетки.

- •49. Поляризация света. Поляризация при двойном лучепреломлении.

- •50. Закон Малюса. Вращение плоскости поляризации.

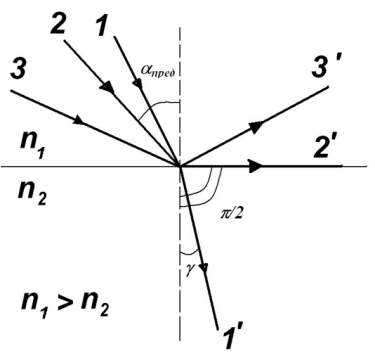

4 5. Закон полного внутреннего отражения.

Закон преломления можно представить в следующем виде: . Из этой формулы видно, что при переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную (n1>n2) луч света удаляется от нормали к поверхности

раздела двух сред, т.е. угол g больше угла a. Увеличение угла падения a сопровождается более быстрым ростом угла преломления g и, при достижении углом a значения aпред = arcsin n12. Угол g становится равным p/2. Угол падения, при котором угол преломления равен p/2, называется предельным углом падения.

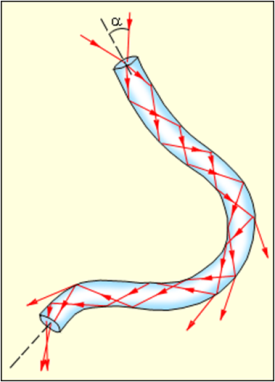

Если угол падения a будет больше предельного угла падения aпред, то наблюдается явление полного внутреннего отражения: свет, падающей на границу раздела двух сред полностью отражается обратно в первую среду, а преломление прекращается. На измерении предельного угла падения основано устройство рефрактометров – приборов для определения показателя преломления жидкостей. Явление полного внутреннего отражения лежит в основе волоконной оптики. Свет, попадая внутрь прозрачного волокна, окруженного веществом с меньшим показателем преломления, многократно отражается и распространяется вдоль этого волокна. Диаметр этих тонких стеклянных или пластиковых волокон может быть доведен до нескольких микрометров. Для передачи больших световых потоков и сохранения гибкости светопроводящей системы отдельные волокна собираются в пучки (жгуты) – световоды, свет по световоду может передаваться почти без потерь.

Рис.3 демонстрирует, как распространяется свет по тонкому волокну, испытывая только скользящие отражения от стенок, т.е. полное внутреннее отражение.

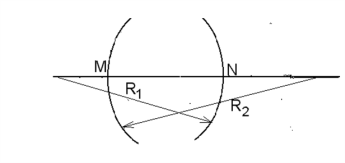

46. Линзы. Собирающие линзы. Рассеивающие линзы.Формула тонкой линзы.

Прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями, называется линзой. Если расстоянием MN можно пренебречь по сравнению с R1 и R2, то линза называется тонкой. В этом случае точка М совпадает с точкой N, и тогда точка М будет называться оптическим центром линзы.

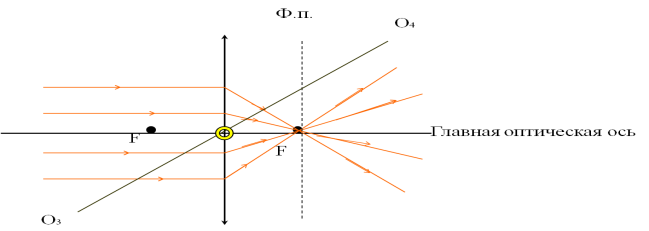

Главная оптическая ось – прямая, на которой лежат центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу. Главный оптический центр линзы – точка, лежащая на главной оптической оси в центре линзы. Фокус – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи после преломления в линзе.

Фокальная плоскость линзы (Ф.п.)– плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси. Побочная оптическая ось (О3О4) – прямая, проходящая через главный оптический центр линзы, всегда параллельная падающему лучу.

Линза

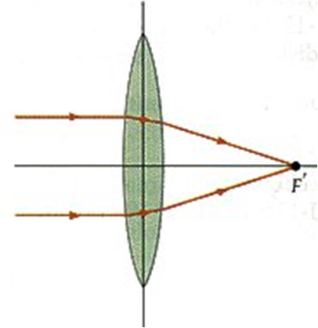

называется положительной (собирающей),

если ее фокусное расстояние положительно

(F > 0). Собирающие линзы на рисунках

представляют как:![]()

Существуют три основных вида собирающих линз:

У собирающей линзы фокусы являются действительными, т.к. пересекаются сами лучи (рис. 8). Фокусное расстояние F расстояние от оптического центра до фокуса. Оптическая сила линзы D - величина, обратная фокусному расстоянию: D = 1 / F

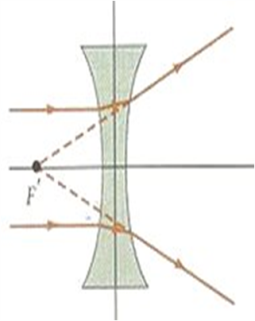

Линза

называется отрицательной (рассеивающей),

если ее фокусное расстояние положительно

(F < 0). Рассеивающие линзы на рисунках

представляют как:![]()

Есть три основных вида рассеивающих линз:

У![]() рассеивающей линзы фокусы являются

мнимыми, так как пересекаются продолжения

лучей. Формула

тонкой линзы для рассеивающей линзы

выглядит следующим образом:

рассеивающей линзы фокусы являются

мнимыми, так как пересекаются продолжения

лучей. Формула

тонкой линзы для рассеивающей линзы

выглядит следующим образом:

Формула тонкой линзы. Формула тонкой линзы связывает между собой рассто-

яния от предмета до линзы и от линзы до изображения с

ф![]() окусным

расстоянием линзы, для собирающей линзы

окусным

расстоянием линзы, для собирающей линзы

она записывается следующим образом: , где F - фокусное расстояние линзы; D - оптическая сила

л![]() инзы;

d - расстояние от предмета до центра

линзы; f - расстояние от центра линзы до

изображения. Линейное увеличение,

даваемое линзой – это величина равная

отношению линейных размеров изображения

к линейным размерам самого предмета и

находится как: ,

где

H - высота изображения; h - высота предмета.

инзы;

d - расстояние от предмета до центра

линзы; f - расстояние от центра линзы до

изображения. Линейное увеличение,

даваемое линзой – это величина равная

отношению линейных размеров изображения

к линейным размерам самого предмета и

находится как: ,

где

H - высота изображения; h - высота предмета.

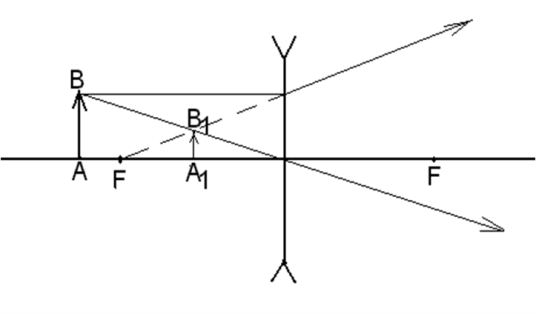

Построение изображения в тонкой линзе.

Чтобы построить изображение светящейся точки нужно из всего многообразия лучей, испускаемых ею, выбрать два, ход которых нам известен и найти их пересечение после преломления в линзе. В качестве таких лучей можно использовать любые из трех основных:

1)Луч, падающий на линзу параллельно какой-либо оптической оси, после преломления пройдет через фокус, лежащий на этой оптической оси;

2) Луч, идущий через оптический центр линзы, не меняет своего направления;

3) Луч, проходящий через передний фокус, после преломления в линзе пойдет параллельно главной оптической оси

Правила хода лучей в рассеивающей линзе

1)Лучи, падающие на линзу параллельно какой-нибудь оптической оси, после преломления пойдут так, что их продолжения пройдут через фокус, лежащий на оптической оси;

2) Луч, идущий через оптический центр линзы, не меняет своего направления.

На рисунке 11 показано построение изображения А1В1 предмета АВ в рассеивающей линзе

.