- •Лекция №2

- •Радиофизические характеристики атмосферы

- •Лекция №3

- •Атмосферное образование

- •Радиорефракция в атмосфере

- •Ослабление электромагнитных волн в атмосфере

- •Лекция №5

- •Дифракционное рассеяние электромагнитных волн в атмосфере

- •Рассеяние электромагнитных волн малыми частицами (релеевское рассеяние)

- •Эффективная площадь рассеяния облаков

- •Радиолокационная отражаемость метеорологических объектов

- •Отражаемость жидких осадков

- •Лекция №9

- •Двухволновой метод для определения града

- •Лекция №10

- •Принцип определения града

- •Статистическая зависимость средней высоты и максимальной высоты кучево-дождевого облака с грозой от высоты уровня нулевой изотермы

- •2) Оценка точности определения радиохарактеристик облаков в пределах эффективного радиуса их обнаружения мрл.

- •Лекция №12

- •Критерии опасных явлений погоды

- •Пороговые критерии грозоопасности

- •Лекция №13

- •Характеристики канала линейной молнии и её эпр

- •Лекция №15

- •Радиолокационные методы измерения осадков

- •Радиолокационное измерение твердых осадков

- •Радиолокационные измерения интенсивности осадков

Радиолокационная отражаемость метеорологических объектов

ЭПР реальной цели отличается от удельной

эффективной площади рассеяния ![]() ,

т.к. отраженный сигнал формируется не

единицей объема, а разрешающим объемом

,

т.к. отраженный сигнал формируется не

единицей объема, а разрешающим объемом

![]() .

.

Удельная эффективная площадь рассеяния определяется соотношением:

![]() (1),

где

(1),

где ![]() (3)

(3)

![]() (2),

где

(2),

где ![]() (4)

(4)

Размерность ![]() ;

через

;

через ![]() обозначена отражаемость. Тогда:

обозначена отражаемость. Тогда:

![]() (5)

(5)

![]() (6)

(6)

![]()

![]() и

и ![]() называются радиолокационной отражаемостью.

Как видно из (3) и (4) радиолокационная

отражаемость определяется концентрацией

и распределением частиц по размерам в

единичном объеме. Кроме того, присутствует

комплексный коэффициент преломления

.

Величины

и

характеризуют рассеивающие свойства

метеорологических объектов, являются

физическими характеристиками при

однократном некогерентном рассеянии.

называются радиолокационной отражаемостью.

Как видно из (3) и (4) радиолокационная

отражаемость определяется концентрацией

и распределением частиц по размерам в

единичном объеме. Кроме того, присутствует

комплексный коэффициент преломления

.

Величины

и

характеризуют рассеивающие свойства

метеорологических объектов, являются

физическими характеристиками при

однократном некогерентном рассеянии.

Из (5) и (6) можно определить радиолокационную отражаемость :

![]() (7)

(7)

Формулы (3), (4), (5) и (7) отмечают сильную зависимость рассеяния от размера частиц и концентрации их в единичном объеме. Если диаметр одной капли больше другой в 10 раз, то величины отраженного сигнала и будут в 106 больше у той капли, которая больше другой в 10 раз.

Вывод: МРЛ наиболее эффективно обнаруживает облака, состоящие из большого числа крупных капель.

Если известен закон распределения капель от , то для более дисперсного спектра частиц отражаемость:

![]() (8)

(8)

Отражаемость в литературе может

выражаться в [см3] или [мм6/м3]:

![]() .

.

Размерность означает, что в единичном объеме (м3) суммируются не просто радиусы или диаметры этих частиц, а радиусы или диаметры частиц в 6 степени (мм6).

Величина - это интегральная величина, которая зависит от макроструктуры облаков, осадков, водности облаков, однако отражаемость не зависит от длины волны и других параметров радиолокатора.

реагирует на самую крупную часть спектра

гидрометеоров. На практике отражаемость

облаков и осадков выражается не только

в [мм6/м3], но и в ![]() .

Кроме того, отражаемость выражается и

в ДБZ.

.

Кроме того, отражаемость выражается и

в ДБZ.

![]()

Пример: ![]() .

.

Лекция №8

Кроме отражаемости вводится эквивалентная отражаемость.

Эквивалентная отражаемость характеризует свойства единичного объема облака или осадков или равна отражаемости капельного облака, который формирует равный по амплитуде отраженный сигнал:

![]()

Если облако кристаллическое и состоит из ледяных кристаллов, то:

Для крупных частиц эквивалентная отражаемость будет отражаться следующей эмпирической формулой:

![]() ,

,

где ![]() .

.

Дифференциальная отражаемость

При одновременном облучении электромагнитным

полем с горизонтальной и вертикальной

поляризациями вводится понятие

дифференциальной отражаемости ![]() .

.

![]()

![]() и

и ![]() имеют размерность в [мм6/м3].

имеют размерность в [мм6/м3].

На практике дифференциальная отражаемость определяется не по данным микрофизическим характеристика облаков или осадков, а из уравнения радиолокации атмосферных образований.

Радиолокационная отражаемость облаков

Радиолокационная отражаемость облаков не зависит от расстояния, параметров МРЛ и является физической характеристикой, определяющей отражающие свойства объекта. Величина в случае однократного, некогерентного рассеивания определяется размерам, концентрацией и диэлектрическими свойствами рассеивающих частиц. Рассеянное поле электромагнитной волны от облака состоит из когерентной и некогерентной составляющей. В облаке без осадков размеры рассеивателей меньше 100 мкм (в среднем 5-15 мкм), а концентрация 102-103 частиц в м3 облачного объема.

Если обозначить ![]() расстояние между частичками в облаке,

то при такой концентрации длина волны

будет

расстояние между частичками в облаке,

то при такой концентрации длина волны

будет ![]() .

.

![]() ,

поэтому рассеивание волны СМ-диапазона

– когерентно, в результате его обратное

рассеивание формируется сложением

парциальных волн облачных частиц.

,

поэтому рассеивание волны СМ-диапазона

– когерентно, в результате его обратное

рассеивание формируется сложением

парциальных волн облачных частиц.

Радиолокационная отражаемость при

когерентном рассеивании пропорциональна

![]() ,

где

– это число частиц в единице объема, и

эта отражаемость зависит от формы

зондирующих импульсов, крутизны переднего

фронта, неоднородности и концентрации

рассеивающих частиц. Когда наблюдаются

крупные капли, их концентрация уменьшается,

то в этом случае расстояние между

частицами будет

,

где

– это число частиц в единице объема, и

эта отражаемость зависит от формы

зондирующих импульсов, крутизны переднего

фронта, неоднородности и концентрации

рассеивающих частиц. Когда наблюдаются

крупные капли, их концентрация уменьшается,

то в этом случае расстояние между

частицами будет ![]() или

или ![]() .

.

![]() ,

в этом случае рассеивание принимает

некогерентный характер. Радиолокационная

отражаемость облака без осадков с учетом

когерентности пропорциональна водности

и обратно пропорциональна длине волны

в 4 степени:

,

в этом случае рассеивание принимает

некогерентный характер. Радиолокационная

отражаемость облака без осадков с учетом

когерентности пропорциональна водности

и обратно пропорциональна длине волны

в 4 степени: ![]() .

.

Для кучевых, слоисто-кучевых и слоистых

облаков без осадков ![]() [мм6/м3],

[мм6/м3], ![]() .

.

Поэтому, при столь малой отражаемости, обнаружении облаков без осадков можно осуществить только в ближней зоне (до 40 км).

Появление капель в облаке, размерами 0,1-0,2 см приводит к увеличению отражаемости на 3-5 порядков. Водность облака определяется:

![]() ,

,

![]() – функция распределения капель по

размерам,

– диаметр частиц.

– функция распределения капель по

размерам,

– диаметр частиц.

Если ![]() мкм, то

мкм, то ![]() г/м3, поэтому при таких маленьких

размерах можно оценить

г/м3, поэтому при таких маленьких

размерах можно оценить ![]() .

.

Распределение отражаемости в % для различных типов облаков:

|

Туман |

Sc |

Ac |

Ns |

Cb |

|

12 |

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

|

43 |

|

|

|

|

|

14 |

26 |

12 |

1 |

|

|

|

32 |

28 |

21 |

|

|

|

30 |

38 |

27 |

1 |

|

|

11 |

18 |

19 |

8 |

|

|

1 |

3 |

17 |

37 |

|

|

|

2 |

13 |

26 |

|

|

|

|

4 |

21 |

Из таблицы видно, что наименьшей отражательной способностью обладают туманы, а также недождевые облака слоистой и слоисто-кучевой формы. Облака такого типа можно обнаружить специальным МРЛ, работающим в диапазоне от 0,8 до 3,2 см в ближней зоне в радиусе 32-40 км.

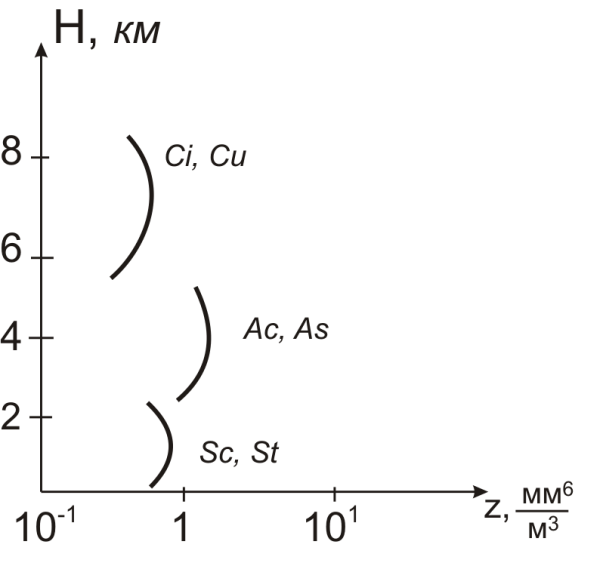

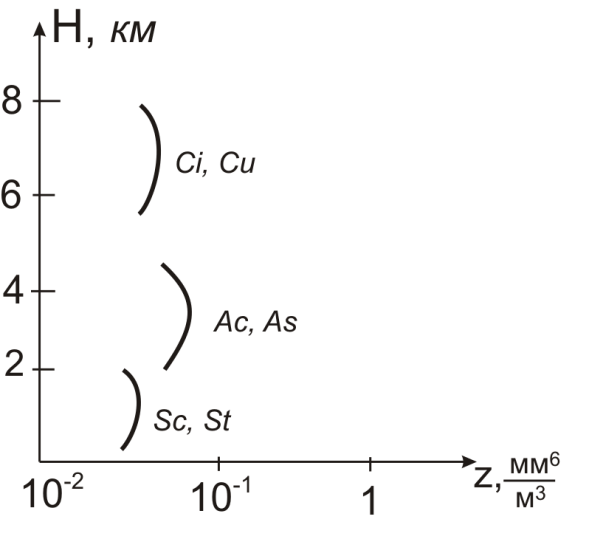

Вертикальный профиль отражаемости облаков различных форм (1 – теплое время года; 2 – холодное время года):

Если известен средний радиус капли ![]() ,

то можно рассчитать отражаемость

,

то можно рассчитать отражаемость ![]() .

Если имеем связь радиолокационной

отражаемости с водностью и связь

радиолокационной отражаемости с

размерами облачных капель, мы можем при

реализации метеорологического

радиозондирования определить средний

радиус облачных частиц и водность

облака.

.

Если имеем связь радиолокационной

отражаемости с водностью и связь

радиолокационной отражаемости с

размерами облачных капель, мы можем при

реализации метеорологического

радиозондирования определить средний

радиус облачных частиц и водность

облака.