- •Рецензент

- •Лекция 1. Базы данных и системы управления базами данных

- •Понятие базы данных

- •Понятие системы управления базами данных

- •Обобщенная архитектура субд

- •Трехуровневая архитектура ansi-sparc

- •Достоинства и недостатки субд

- •Архитектура многопользовательских субд

- •Технология «клиент/сервер»

- •Лекция 3. Администрирование баз данных. Системный каталог Понятие независимости данных

- •Общая классификация пользователей бд

- •Администратор базы данных

- •Разделение функций администрирования

- •Лекция 4. Проектирование бд

- •Некоторые термины и определения, используемые при работе с базами данных

- •Принципы проектирования информационных систем

- •Жизненный цикл информационной системы

- •Этапы проектирования баз данных

- •Лекция 5. Семантическое моделирование

- •Лекция 6. Логическое проектирование субд Выбор субд

- •Метод ранжировки

- •Метод непосредственных оценок

- •Метод последовательных предпочтений

- •Оценка результатов экспертного анализа

- •Лекция 7. Даталогические модели данных

- •Иерархическая модель

- •Сетевая модель

- •Реляционная модель

- •Достоинства и недостатки даталогических моделей

- •Лекция 8. Нормализация бд. Часть1 Понятие функциональной зависимости[2]

- •Аксиомы вывода функциональных зависимостей

- •Первая нормальная форма

- •Вторая нормальная форма

- •Третья нормальная форма

- •Нормализация через декомпозицию

- •Лекция 9. Нормализация бд. Часть 2 Недостатки нормализации посредством декомпозиции

- •Нормальная форма Бойса–Кодда (нфбк)

- •Многозначные зависимости

- •Аксиомы вывода многозначных зависимостей

- •Четвертая нормальная форма

- •Зависимости соединения

- •Пятая нормальная форма

- •Обобщение этапов нормализации

- •Лекция 10. Физическая организация данных в субд Списковые структурых [2]

- •Последовательное распределение памяти

- •Связанное распределение памяти

- •Модель внешней памяти

- •Лекция 11. Методы поиска и индексирования данных Последовательный поиск [2]

- •Бинарный поиск

- •Индекс - «бинарное дерево»

- •Неплотный индекс

- •Плотный индекс

- •Инвертированный файл

- •Лекция 12. Реляционная модель данных Понятие отношениях

- •Формы представления отношений

- •Теоретические языки запросов

- •Определение реляционной полноты

- •Лекция 13. Распределенные базы данных и субд

- •Основные определения, классификация распределенных систем

- •Преимущества и недостатки распределенных субд

- •Функции распределенных субд

- •Архитектура распределенных субд

- •Лекция 15. Общее введение в sql, типы данных и средства определения доменов Часть 1. Введение

- •Краткая история языка sq [12]

- •Структура языка sql

- •Типы данных sql

- •Tочные числовые типы

- •Истинно целые типы

- •Точные типы, допускающие наличие дробной части

- •Приближенные числовые типы

- •Типы символьных строк

- •Типы битовых строк

- •Лекция 16. Общее введение в sql, типы данных и средства определения доменов Часть 2. Типы даты и времени

- •Тип даты

- •Типы времени

- •Типы временной метки

- •Типы времени и временной метки с временной зоной

- •Типы временных интервалов

- •Булевский тип

- •Типы коллекций

- •Типы массивов

- •Типы мультимножеств

- •Анонимные строчные типы

- •Типы, определяемые пользователем

- •Ссылочные типы

- •Средства определения, изменения определения и отмены определения доменов

- •Определение домена

- •Примеры определений доменов

- •Изменение определения домена

- •Примеры изменения определения домена

- •Отмена определения домена

- •Неявные и явные преобразования типа или домена

- •Неявные преобразования типов в sql

- •Явные преобразования типов или доменов и оператор cast

- •Заключение

- •Тезаурус

- •12. Кузнецов с. Д. Базы данных. Вводный курс. Http://citforum.Ru/database/advanced_intro/

Метод ранжировки

В соответствии с данным методом производится нумерация всех критериев полученного ряда, причем все неразличимые критерии, которые оказались на одном месте, нумеруются в произвольном порядке [5]. В результате данной процедуры каждый критерий получает свой номер. Ранг критерия определяется его номером, если на его месте в ряду отсутствуют какие-либо другие. Если на одном месте находится несколько неразличимых критериев, то ранг каждого из них равен среднему арифметическому их новых номеров.

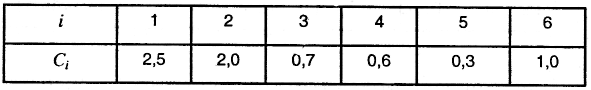

Пример 1. ([5]). Пусть имеется следующий ряд упорядоченных критериев q1, q2, ..., q8 для j-го эксперта:

![]() (6.6)

(6.6)

Ранги критериев, вычисленные в соответствии с вышеуказанной процедурой, сведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

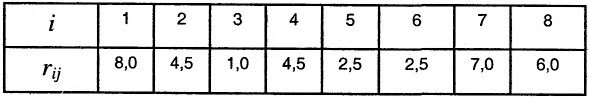

Переход от рангов к коэффициентам Сij производится на основе гипотезы о линейной зависимости между рангом и относительной ценностью критерия. Чем ниже ранг, тем более важным является соответствующий критерий. Определение коэффициентов Сij для произвольного rij (1 ≤ rij ≤ n) производится в соответствии со следующей формулой:

![]() (6.7)

(6.7)

Для рассмотренного примера коэффициенты Сij сведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Следует отметить, что гипотеза о линейной зависимости между рангом и относительной ценностью критерия делает оценки Сij весьма грубыми, но определяет их сравнительно высокую достоверность.

Метод непосредственных оценок

В основу этого метода положена менее жесткая гипотеза об убывающей (но необязательно линейной) зависимости между рангом и относительной ценностью критерия. Вначале каждый j-й эксперт производит упорядочение всех критериев в соответствии с вышерассмотренной процедурой. После этого он эвристическим путем дает численную оценку относительной полезности каждого критерия по сравнению с самым главным, которому присваивается значение, равное единице. Всем неразличимым критериям присваиваются одинаковые значения Сij. В результате каждому критерию в упорядоченном ряду вместо рангов сразу присваиваются числа Сij, совокупность которых должна образовать невозрастающую последовательность. При использовании метода непосредственных оценок возникает возможность более дифференцированно подходить к оценке важности отдельных критериев, но при этом понижается достоверность полученной информации.

Метод последовательных предпочтений

Алгоритм последовательных предпочтений предназначен для повышения достоверности информации, полученной от экспертов методом непосредственных оценок. Он позволяет каждому эксперту провести самоконтроль суждений на основе сопоставления трех подходов: ранжирования критериев, числовой оценки их ценности и сравнения п–2 пар специально подобранных абстрактных объектов.

Последняя

процедура, отражающая сущность метода

последовательных предпочтений, основана

на следующей гипотезе. Если ценность

i-го

критерия объекта некоторого класса для

j-го

эксперта есть Сij,

то ценность объекта по всем критериям

определяется

![]() В процессе коррекции оценок эксперт

должен ответить на ряд вопросов: для i

=

1, 2, …. (п–2)

какой из

двух

объектов лучше – обладающий только i-м

критерием или совокупностью из (i+1,

i±2,

..., n)

критериев? В зависимости от ответа на

i-й

вопрос составляется одно из трех

соотношений:

В процессе коррекции оценок эксперт

должен ответить на ряд вопросов: для i

=

1, 2, …. (п–2)

какой из

двух

объектов лучше – обладающий только i-м

критерием или совокупностью из (i+1,

i±2,

..., n)

критериев? В зависимости от ответа на

i-й

вопрос составляется одно из трех

соотношений:

![]() (6.8)

(6.8)

В результате будут получены (n – 2) условия:

![]() (6.9)

(6.9)

Далее производится последовательная проверка каждого из этих условий, начиная с последнего, на соответствие ранее выбранным оценкам Сij и их ранжировке. При выявлении противоречий в i-м условии эксперт должен либо изменить знак отношения R, либо откорректировать значение величины Сij. В последнем случае он обязан убедиться в том, что не оказалась нарушенной первоначальная ранжировка критериев. При нарушении ее необходимо либо изменить порядок критериев, либо откорректировать значение Сij. После исправления последней оценки Сij ее значение может отличаться от единицы. Следует отметить, что в этом случае психологические ограничения не дают использовать метод последовательных предпочтений, когда число рассматриваемых критериев превышает семь [5]. Рассмотрим пример.

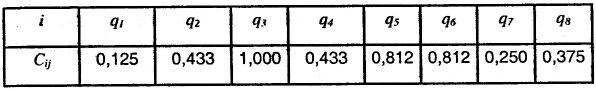

Пример 2. Пусть некоторый эксперт выставил следующий ряд коэффициентов Сi, отражающих его мнение об относительной ценности шести частных критериев некоторого объекта (табл. 6.3) [5].

Таблица 6.3

Для уточнения оценок коэффициентов Сi, эксперту предлагается сравнивать четыре пары абстрактных объектов. Каждому объекту соответствует вектор х=(х1, х2, ..., xi, ..., х6), где хi = (0; 1): 1 – учитывается полезность i-го критерия, 0 – не учитывается; тогда:

1) (100000) хуже (011111);

2) (010000) лучше (001111);

3) (001000) хуже (000111);

4) (000100) лучше (000011).

Эксперт вынес систему решений. Соотношение х(1) лучше х(2) соответствует большей предпочтительности для эксперта объекта х(1) по сравнению с объектом х(2).

Непротиворечивость принятых решений должна подтверждаться выполнением системы неравенств:

![]() (6.10)

(6.10)

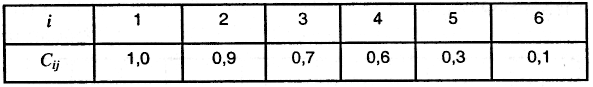

Проверка неравенств начинается с последнего (четвертого). Третье и четвертое неравенства выполняются, второе – нет; значит, необходимо скорректировать значения коэффициента С2. Примем значение С2 = 2. Однако одновременно необходимо изменить значение C1 таким образом, чтобы, во-первых, сохранился первоначальный порядок критериев, определенный экспертом, т. е. C1 > C2, и, во-вторых, выполнялось первое неравенство. Принимаем, например, значение C1 = 2,5. В результате применения метода последовательных предпочтений получили непротиворечивый ряд оценок (табл. 6.4), которые в дальнейшем необходимо масштабировать.

Таблица 6.4