- •Рецензент

- •Лекция 1. Базы данных и системы управления базами данных

- •Понятие базы данных

- •Понятие системы управления базами данных

- •Обобщенная архитектура субд

- •Трехуровневая архитектура ansi-sparc

- •Достоинства и недостатки субд

- •Архитектура многопользовательских субд

- •Технология «клиент/сервер»

- •Лекция 3. Администрирование баз данных. Системный каталог Понятие независимости данных

- •Общая классификация пользователей бд

- •Администратор базы данных

- •Разделение функций администрирования

- •Лекция 4. Проектирование бд

- •Некоторые термины и определения, используемые при работе с базами данных

- •Принципы проектирования информационных систем

- •Жизненный цикл информационной системы

- •Этапы проектирования баз данных

- •Лекция 5. Семантическое моделирование

- •Лекция 6. Логическое проектирование субд Выбор субд

- •Метод ранжировки

- •Метод непосредственных оценок

- •Метод последовательных предпочтений

- •Оценка результатов экспертного анализа

- •Лекция 7. Даталогические модели данных

- •Иерархическая модель

- •Сетевая модель

- •Реляционная модель

- •Достоинства и недостатки даталогических моделей

- •Лекция 8. Нормализация бд. Часть1 Понятие функциональной зависимости[2]

- •Аксиомы вывода функциональных зависимостей

- •Первая нормальная форма

- •Вторая нормальная форма

- •Третья нормальная форма

- •Нормализация через декомпозицию

- •Лекция 9. Нормализация бд. Часть 2 Недостатки нормализации посредством декомпозиции

- •Нормальная форма Бойса–Кодда (нфбк)

- •Многозначные зависимости

- •Аксиомы вывода многозначных зависимостей

- •Четвертая нормальная форма

- •Зависимости соединения

- •Пятая нормальная форма

- •Обобщение этапов нормализации

- •Лекция 10. Физическая организация данных в субд Списковые структурых [2]

- •Последовательное распределение памяти

- •Связанное распределение памяти

- •Модель внешней памяти

- •Лекция 11. Методы поиска и индексирования данных Последовательный поиск [2]

- •Бинарный поиск

- •Индекс - «бинарное дерево»

- •Неплотный индекс

- •Плотный индекс

- •Инвертированный файл

- •Лекция 12. Реляционная модель данных Понятие отношениях

- •Формы представления отношений

- •Теоретические языки запросов

- •Определение реляционной полноты

- •Лекция 13. Распределенные базы данных и субд

- •Основные определения, классификация распределенных систем

- •Преимущества и недостатки распределенных субд

- •Функции распределенных субд

- •Архитектура распределенных субд

- •Лекция 15. Общее введение в sql, типы данных и средства определения доменов Часть 1. Введение

- •Краткая история языка sq [12]

- •Структура языка sql

- •Типы данных sql

- •Tочные числовые типы

- •Истинно целые типы

- •Точные типы, допускающие наличие дробной части

- •Приближенные числовые типы

- •Типы символьных строк

- •Типы битовых строк

- •Лекция 16. Общее введение в sql, типы данных и средства определения доменов Часть 2. Типы даты и времени

- •Тип даты

- •Типы времени

- •Типы временной метки

- •Типы времени и временной метки с временной зоной

- •Типы временных интервалов

- •Булевский тип

- •Типы коллекций

- •Типы массивов

- •Типы мультимножеств

- •Анонимные строчные типы

- •Типы, определяемые пользователем

- •Ссылочные типы

- •Средства определения, изменения определения и отмены определения доменов

- •Определение домена

- •Примеры определений доменов

- •Изменение определения домена

- •Примеры изменения определения домена

- •Отмена определения домена

- •Неявные и явные преобразования типа или домена

- •Неявные преобразования типов в sql

- •Явные преобразования типов или доменов и оператор cast

- •Заключение

- •Тезаурус

- •12. Кузнецов с. Д. Базы данных. Вводный курс. Http://citforum.Ru/database/advanced_intro/

Принципы проектирования информационных систем

Информационная система (ИС) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для хранения и обработки информации какой-либо предметной области. База данных - важнейший компонент любой информационной системы. Хорошо структурированная информация в базе данных позволяет не только беспроблемно эксплуатировать систему и выполнять ее текущее обслуживание, но и модифицировать и развивать ее при модернизации предприятия и изменении информационных потоков, законодательства и форм отчетности.

В настоящее время в эксплуатации на крупных предприятиях находятся комплексные ИС управления предприятиями (КИС, корпоративные системы, ERP-системы), такие как R/3 фирмы SAP, Oracle E-Business Suite, BaanERP. Среди российских разработок приближаются по функциональности к системам класса ERP "Галактика", "Флагман", "Парус"[3].

Жизненный цикл информационной системы

Рассмотрение вопросов проектирования эффективных баз данных целесообразно начать с обзора жизненного цикла автоматизированных информационных систем.

Типичная автоматизированная информационная система включает следующие компоненты [10].

База данных.

Программное обеспечение базы данных.

Прикладное программное обеспечение.

Аппаратное обеспечение, в том числе устройства хранения.

Персонал, использующий и разрабатывающий систему.

База данных является фундаментальным компонентом информационной системы, а ее разработку и использование следует рассматривать с точки зрения самых широких требований организации. Таким образом, жизненный цикл ИС неотъемлемо связан с жизненным циклом лежащей в основе базы данных.

Жизненный цикл любой сложной системы и, безусловно, ИС, основанной на базе данных, обычно состоит из нескольких этапов:

1) планирование;

2) сбор и анализ требований к системе;

3) проектирование системы (в том числе проектирование базы данных);

4) создание прототипа;

5) реализация;

6) тестирование;

7) преобразование;

8) сопровождение.

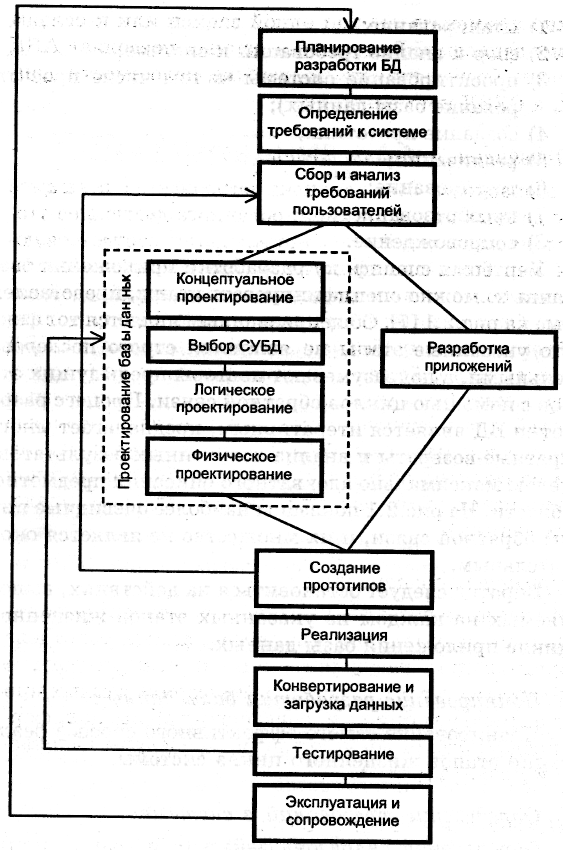

Учитывая специфику разработки приложения базы данных, можно специфицировать этапы, представленные на рис.4.1 [10]. Общепризнанным является тот факт, что указанные этапы не являются строго последовательными, а подразумевают повторы предыдущих этапов с помощью циклов обратной связи. Процесс разработки БД является итеративным, предполагает многократные возвраты и анализ полученных результатов с целью максимально адекватного описания предметной области. На рис.4.1 показаны наиболее очевидные циклы обратной связи, и их множество не является окончательным.

Вкратце следует остановиться на действиях, выполняемых на каждом из указанных этапов жизненного цикла приложения базы данных.

Планирование разработки базы данных

Планирование самого эффективного способа реализации этапов жизненного цикла системы.

Определение требований в системе

Определение диапазона действия и границ приложения базы данных, состава его пользователей и областей применения.

Сбор и анализ требований пользователей

На этом этапе производится сбор и анализ требований пользователей из всех возможных областей применения БД.

Проектирование базы данных

Полный цикл разработки включает концептуальное, логическое и физическое проектирование базы данных.

Выбор целевой СУБД

Выполняется подбор наиболее подходящей СУБД для приложения базы данных.

Разработка приложений

Определение пользовательского интерфейса и прикладных программ, которые используют и обрабатывают базу данных.

Рис. 4.1. Жизненный цикл информационной системы на основе базы данных

Создание прототипа

Создается рабочая модель приложения базы данных, которая дает возможность разработчикам и пользователям представить и оценить окончательный вид и способы функционирования системы.

Реализация

Создание внешнего, концептуального и внутренне-тв-0предеяений базы данных и прикладных программ.

Конвертирование и загрузка данных (первичное наполнение)

Преобразование и загрузка данных (и прикладных программ) из старой системы в новую.

Тестирование

Приложение базы данных тестируется с целью обнаружения ошибок, а также его проверки на соответствие всем требованиям, выдвинутым пользователем.

Эксплуатация и сопровождение

База данных считается полностью разработанной и реализованной. Система наблюдается и поддерживается. При этом по необходимости в приложение вносятся изменения, отвечающие новым требованиям. Реализация изменений производится посредством повторного выполнения некоторых вышеперечисленных этапов.

Сложность жизненного цикла зависит от сложности рассматриваемой системы, от количества пользователей, приложений и запросов к базе данных.

В последующих разделах подробно рассматриваются проблемные вопросы проектирования баз данных[2].

При проектировании сложных информационных систем используется метод декомпозиции - система разбивается на составные части, которые связаны, взаимодействуют друг с другом и образуют иерархическую структуру. Иерархический характер сложных систем хорошо согласуется с принципом групповой разработки. В этом случае деятельность каждого участника проекта ограничивается соответствующим иерархическим уровнем.

Классический подход к разработке сложных систем представляет собой структурное проектирование, при котором осуществляется алгоритмическая декомпозиция системы по методу "сверху вниз". Именно в этом случае можно построить хорошо функционирующую систему с общей базой данных, согласованными форматами использования и обработки информации на всех участках, с оптимальным взаимодействием всех подсистем.

Исторически сложилось так, что некоторые системы разрабатывались по методу "снизу вверх": вначале создавались отдельные автоматизированные рабочие места (АРМы), затем предпринимались попытки объединения их в единую информационную систему. Подобные разработки для крупных систем не могут быть успешны.

При создании проекта информационной системы для проектирования ее базы данных следует определить:

объекты информационной системы (сущности в концептуальной модели);

их свойства (атрибуты);

взаимодействие объектов (связи) и информационные потоки внутри и между ними.

При этом очень важен анализ существующей практики реализации информационных процессов и нормативной информации (законов, постановлений правительства, отраслевых стандартов), определяющих необходимый объем и формат хранения и передачи информации. Если радикальной перестройки сложившегося информационного процесса не предвидится, следует учитывать имеющиеся формы хранения и обработки информации в виде журналов, ведомостей, таблиц и т.п. бумажных носителей.

Однако предварительно необходимо выполнить анализ возможности перехода на новые системы учета, хранения и обработки информации, возможно, исходя из имеющихся на рынке программных продуктов-аналогов, разработанных крупными информационными компаниями и частично или полностью соответствующими поставленной задаче.

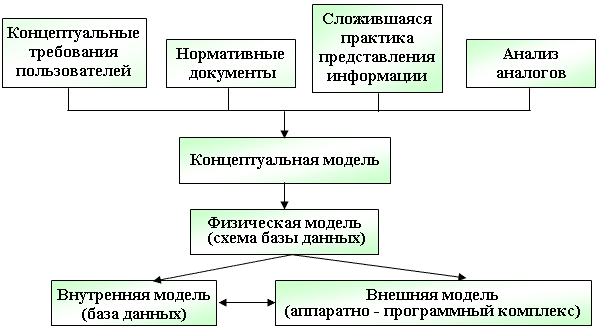

Схема формирования информационной модели представлена на рис.4.2.

Рис. 4.2. Схема формирования информационной модели

Концептуальная модель - отображает информационные объекты, их свойства и связи между ними без указания способов физического хранения информации (модель предметной области, иногда ее также называют информационно-логической или инфологической моделью). Информационными объектами обычно являются сущности - обособленные объекты или события, информацию о которых необходимо сохранять, имеющие определенные наборы свойств - атрибутов.

Физическая модель - отражает все свойства (атрибуты) информационных объектов базы и связи между ними с учетом способа их хранения - используемой СУБД.

Внутренняя модель - база данных, соответствующая определенной физической модели.

Внешняя модель - комплекс программных и аппаратных средств для работы с базой данных, обеспечивающий процессы создания, хранения, редактирования, удаления и поиска информации, а также решающий задачи выполнения необходимых расчетов и создания выходных печатных форм.

Создание информационной системы ведется в несколько этапов, на каждом из которых конкретизируются и уточняются элементы разрабатываемой системы.

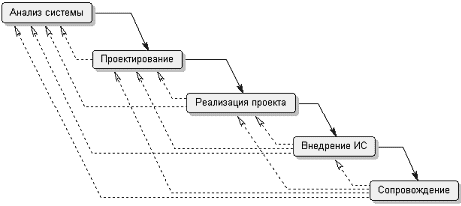

Существуют различные типы схем, иллюстрирующих жизненный цикл разработки ИС. На рис.4.3 показана каскадная схема с обратной связью.

Рис. 4.3. Каскадная схема жизненного цикла ИС

Жизненный цикл разработки сложной системы в этом случае складывается из этапов анализа, проектирования, программирования и тестирования, внедрения и сопровождения, которые выполняются последовательно.

По принятым сегодня нормам, над любым проектом ИС работают:

бизнес-аналитики, изучающие и моделирующие бизнес-процессы предметной области;

системные аналитики и архитекторы, проектирующие архитектуру решения, приложений и данных;

авторы кода приложений;

специалисты по тестированию и оценке качества;

авторы документации;

авторы дистрибутивов;

специалисты по внедрению,

причем обычно эти функции распределяются между различными специалистами, хотя совмещение ролей все еще практикуется.

На этапах проектирования и программирования могут использоваться методы объектно-ориентированного подхода к разработке объектов информационной системы (наследование, инкапсуляция, полиморфизм).

Для решения задач проектирования сложных систем существуют специальные методологии и стандарты[3].