- •1.1. Определение зон обвалообразований в скважинах

- •1.2. Определение зон возможных затяжек и прихватов бурильного инструмента в скважинах, а также осложнений при спуске обсадной колонны

- •1.3. Определение интервалов прихватов бурильного инструмента или нкт в скважинах

- •2.1. Блокирование пластов-коллекторов при поглощениях при бурении и цементировании скважин

- •2.2. Определение зон поглощений

- •2.3. Определение зон поглощения промывочной жидкости при бурении скважин

- •3.1. Основные признаки и причины некачественного цементирования скважин

- •3.1.1. Недоподъем и переподъем

- •3.1.2. Смешивание бурового

- •3.1.3. Неполное вытеснение бурового раствора цементным

- •3.1.4. Каналы, трещины и другие дефекты в цементном камне

- •3.1.5. Зазоры между цементным камнем, колонной и породой

- •3.2. Геофизические методы, применяемые для контроля за состоянием цементирования скважин

- •3.2.1. Термометрия

- •3.2.1.1. Физические основы метода и реализующая его аппаратура

- •3.2.1.2. Тепловыделение при гидратации цементов, применяемых для тампонажа скважин

- •3.2.1.3. Определение зацементированных интервалов скважины и сроков схватывания в них цементных растворов

- •3.2.1.4. Определение дополнительных косвенных показателей качества цементирования скважин

- •3.2.2. Влияние изменений температуры

- •3.2.2.1. Анализ состояния разобщения пластов и герметичности заколонного пространства в ступенчато зацементированных скважинах

- •3.2.2.2. Исследование изменений температуры в период озц и их влияния на качество разобщения пластов

- •3.2.2.3. Разработка устройства и способа повышения качества ступенчатого цементирования скважин

- •3.2.2.4. Пример расчета оптимального времени цементирования верхней ступени

- •3.2.3.1. Применение радиоактивных изотопов (радионуклидов) для активации тампонажного раствора

- •3.2.3.2. Определение интервалов распространения тампонажного раствора за обсадной колонной по кривым гк

- •3.2.3.3. Гамма-гамма-контроль за цементированием скважин (метод рассеянного гамма-излучения)

- •3.2.3.4. Возможность установления зависимости качества цементирования скважин от эксцентриситета обсадных колонн

- •3.2.3.5. Возможность применения ннкт для оценки качества цементирования скважин

- •3.2.4. Акустический контроль за цементированием скважин

- •3.2.4.1. Основы акустического метода контроля за цементированием и реализующая его аппаратура

- •3.2.4.2. Совершенствование метода акустического контроля цементирования скважин

- •3.2.4.3. Повышение разрешающей способности акц при определении состояния контакта цементного камня с колонной

- •3.2.4.4. Определение состояния контакта цементного камня с породой

- •3.2.4.5. Определение высоты подъема облегченных тампонажных растворов в заколонном пространстве скважин

- •3.2.4.6. Определение высоты подъема тампонажного раствора в скважине путем регистрации эпк

- •3.2.4.7. Изучение влияния литологии и коллекторских свойств пластов на процесс формирования цементного кольца

- •3.2.4.8. Определение проницаемых интервалов заколонного пространства путем исследований акц при изменении давления в колонне

- •3.2.4.9. Оценка вероятности обводнения пластов по негерметичному заколонному пространству скважин

- •3.2.4.10. Оценка эффективности технологий и устройств, применяемых при цементировании скважин

- •4.1. Комплексные временные термоакустические исследования в период озц зацементированных макетов скважин

- •4.1.2. Результаты исследований макетов скважин при изменении температуры в период озц

- •4.2. Временные термоакустические исследования скважин (втаис) в период озц

- •4.2.2. Изучение по данным втаис характеристик формирования цементного кольца

- •4.2.3. О достоверности оценки сроков

- •4.2.4. Возможность предотвращения газонефтеводопроявлений и межпластовых перетоков в заколонном пространстве скважин

- •7.2. Комплексирование методов дефектоскопии обсадных колонн

- •7.3. Определение интервалов заколонных перетоков пластовых флюидов

- •7.3.1. Повышение надежности обнаружения интервалов заколонных перетоков

- •7.3.2. Определение интервала перетока газа в заколонном пространстве скважины

- •7.4. Усовершенствование методов шумометрии и микрокавернометрии обсаженных скважин

- •Определение зон обвалообразований в скважинах 7

- •4. Изучение процесса формирования цементного кольца и влияющих

- •5. Испытания обсадных колонн на герметичность

- •Определение качества перфорации скважин 279

2.1. Блокирование пластов-коллекторов при поглощениях при бурении и цементировании скважин

Анализ результатов опробования свыше 80 объектов в глубокозалегающих палеоценовых отложениях (южный борт Западно-Кубанского прогиба) на Восточно-Северской, Ново-Дмитриевской, Калужской, Ключевской и Северо-Кутаисской площадях позволил установить, что зачастую из пластов, которые характеризуются по геофизическим данным как хорошие коллекторы (значительные отрицательные амплитуды ПС, положительные приращения КС микрозондов, повышенные показания НГК и низкие ГК), получали слабые притоки жидкости. Например, при опробовании в скв. 128 Восточно-Северской площади верхней части V горизонта (имею-щего более высокие коллекторские свойства, чем остальные песчано-алевролитовые горизонты палеоцена) лишь после трехкратной аэрации был получен слабый приток воды — менее 2 м3/сут. Не лучше были результаты и большинства испытаний нижележащих горизонтов (VI —X), кроме газонасыщенных их частей — горизонт VIII-а в скв. 100 Восточно-Северской площади и горизонт IX в скв. 505 и 515 Ново-Дмитриевской площади, где благодаря повышенной проникающей способности газа и пластовой энергии получен приток газа свыше 100 тыс. м3/сут [30].

Низкие дебиты охарактеризованных выше пластов объяс-

20

нялись образованием блокирующей зоны в их прискважин-ной части. Создание блокирующей зоны заключалось в закупорке крупных пор и трещин глинистым раствором и мелких — разбухающими пластовыми глинами при проникновении в них пресного фильтрата раствора [50].

Такие процессы наиболее вероятны на больших глубинах, где отмечаются значительные перепады давлений в скважине против пластов и низкая пористость коллекторов.

В условиях рассматриваемых отложений, где перепады давлений составляли более 20,0 МПа, а средняя пористость коллекторов — меньше 15 %, диаметр зон проникновения в пластах (определяемый при интерпретации кривых БКЗ) превышал иногда 6 м.

Кроме указанных факторов, на фильтрационные свойства коллекторов существенное влияние оказывает также проникновение в них фильтрата цементного раствора.

При цементировании скважин создается еще больше предпосылок для блокирования проницаемых пластов, чем при бурении. Обычно более плотный по сравнению с буровым раствором тампонажный раствор обусловливает большую возможность возникновения поглощений в результате гидравлического разрыва пласта, а значительная водоотдача цементного раствора — интенсивную фильтрацию в поры пласта.

Водоотдача тампонажных растворов велика, так как они способны отдавать при небольших перепадах давления свыше 90 % воды, использованной на затворение цемента. Пониженными значениями водоотдачи характеризуются тампо-нажные растворы, обработанные гипаном и КМЦ. Цемент-но- и шлако-бентонитовые растворы имеют также значительно пониженные значения фильтрации, что выгодно отличает их от чистых цементных растворов.

С целью выяснения закупоривающего эффекта фильтрата цементных растворов по отношению к гранулярным коллекторам были проведены специальные эксперименты с образцами алевролитов, отобранными из отложений палеоцена с глубины 2000 — 3700 м. Эти образцы пород дважды помещали в формы, заполненные цементным раствором, которые ставили в автоклав и выдерживали 2 ч и затем еще 1,5 ч при давлении 40,0 МПа и температуре 100— ПО °С.

В табл. 1 приведены сведения относительно площадей и интервалов глубин скважин, с которых отобраны исследуемые образцы пород, а также значения их газопроницаемости, определенные до и после помещения образцов в авто-

21

Таблица 1

|

|

|

|

Газопроницаемость |

||

|

Номер |

Интервал |

Номер |

миллидарси |

||

Площадь |

скважи- |

отбора |

образ- |

до |

после |

после |

|

ны |

кернов, м |

ца |

авто- |

1-го |

2-„Ó |

|

|

|

|

клава |

опыта |

опыта |

Восточно-Северская |

120 |

3498-3504 |

Ô-3 |

1,5 |

0,0 |

0,0 |

|

|

3538-3545 |

п-1а |

20,0 |

17,0 |

11,0 |

|

|

3538-3545 |

п-1 |

11,0 |

5,5 |

1,5 |

|

|

3555-3563 |

Ô-4 |

20,0 |

7,5 |

1,5 |

|

|

3555-3563 |

п-11а |

39,0 |

24,0 |

15,1 |

Глубокий Яр |

725 |

2067-2077 |

п-1 |

61,0 |

49,0 |

21,5 |

|

720 |

1994-2002 |

п-1 |

299,0 |

311,5 |

223,5 |

Ключевая |

190 |

3712-3717 |

-6 |

1,5 |

1,0 |

0,5 |

клав. Все образцы пород, поднятые из скв. 120 Восточно-Северской площади, отобраны из горизонта V, результаты опробования которого приведены выше.

Приведенные данные показывают, что каждый раз после пребывания образцов пород в цементном растворе в автоклаве проницаемость большинства их резко снижается. При этом чем меньше проницаемость, тем в большей степени она снижается после выдержки образца в цементном растворе под давлением.

Необходимо учитывать также значительно меньшие реальные значения проницаемости коллекторов, залегающих на больших глубинах, по сравнению с определяемыми при атмосферном давлении значениями проницаемости отобранных из них образцов керна. Этот факт установлен рядом исследователей, а также экспериментально подтвержден на образцах глубокозалегающих изучаемых отложений при давлениях, близких к давлениям в условиях их залегания [37]. Методика исследований изменений фильтрационно-емкостных свойств и электрического сопротивления образцов пород при повышении внешнего давления изложена в кандидатской диссертации А.Я. Петерсона.

Для исследования отбирались образцы пород из глубоко-залегающих палеоцен-нижнеэоценовых отложений южного борта Западно-Кубанского прогиба. В зависимости от значения пористости эти образцы были разделены на четыре группы. Так как деформируемость пород под давлением определяется в основном свойствами скрепляющего их цемента, то при разделении исследованных образцов пород на группы учитывалось также их различие по содержанию, типу и составу такого цемента (табл. 2).

Образцы пород группы IV представлены алевролитами го-

22

Таблица 2 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

Коли- |

|

|

|

|

|

|

|

чество |

Груп- |

Породо- |

Пори- |

Проница- |

Содер- |

|

Состав |

иссле- |

пы |

образующие |

стость, |

емость, мкм2 |

жание |

Тип цемента |

цемента |

дова- |

|

компоненты |

% |

|

цемен- |

|

|

ний |

|

|

|

|

Ú‡, % |

|

|

образ- |

|

|

|

|

|

|

|

цов |

I |

Кварцевый |

1-10 |

0 |

30-45 |

Базальный, |

Глинис- |

5 |

|

(40-60%) |

|

|

|

порово- |

то-крем- |

|

|

|

|

|

|

базальный, |

нистый. |

|

|

|

|

|

|

базально- |

Глинис- |

|

|

|

|

|

|

поровый |

то-изве- |

|

|

|

|

|

|

|

сткови- |

|

|

|

|

|

|

|

стый |

|

II |

Кварцевый |

10-15 |

(0-5)-10"3 |

10-30 |

Порово- |

Глини- |

11 |

|

|

|

|

|

контакто- |

стый, |

|

|

|

|

|

|

вый, реге- |

кварце- |

|

|

|

|

|

|

нерации, |

вый. Гли- |

|

|

|

|

|

|

уплотнения. |

нисто- |

|

|

|

|

|

|

Контакто- |

кремни- |

|

|

|

|

|

|

во-поро- |

стый. |

|

|

|

|

|

|

вый. Ба- |

Извест- |

|

|

|

|

|

|

зально- |

кови- |

|

|

|

|

|

|

поровый |

стый |

|

III |

Глауко- |

13-20 |

(5-35)-10"3 |

5-20 |

Порово- |

Кремни- |

16 |

|

нит — квар- |

|

|

|

контакто- |

сто- изве- |

|

|

цевый |

|

|

|

вый. Поро- |

сткови- |

|

|

(глауконит |

|

|

|

во-контак- |

сто-гли- |

|

|

10-15%, |

|

|

|

товый уп- |

нистый |

|

|

кварц 50 — |

|

|

|

лотнения. |

|

|

|

70 %), квар- |

|

|

|

Контак- |

|

|

|

цевый — |

|

|

|

тово-поро- |

|

|

|

(50-80%) |

|

|

|

вый |

|

|

IV |

Глауко- |

22-30 |

(45-1080)х |

10-15 |

Порово- |

Глини- |

5 |

|

нит — квар- |

|

хЮ"3 |

|

контакто- |

стый |

|

|

цевый |

|

|

|

вый |

|

|

|

(глауконит |

|

|

|

|

|

|

|

10-15%, |

|

|

|

|

|

|

|

кварц 40 — 70%) |

|

|

|

|

|

|

ризонта V палеоцена, которые наименее затронуты постсе-диментационной цементацией. Большая часть этих алевролитов характеризуется содержанием глинистого цемента, тогда как остальные в различной степени окремнены и карбонати-зированы. Исследованные породы залегают на глубинах от 2500 до 4100 м, где эффективные давления могут изменяться в пределах от 360 до 600 кг/см2.

Поэтому исследования изменения физических свойств пород проводились при повышении внешнего давления до 600 кг/см2. Давление внутри пор породы (аналог пластового давления) при изучении изменения пористости, проница-

23

400

200

300 R+AR

R+AR

100 %

100

p , атм r горн

R+AR R

130 120 110

100 90

80 h

100 %

- |

|

|

^o о ~^1084 |

1083 R=f(p) |

|

|

|

V |

|

III |

|

|

|

|

|

^=* |

|

1083) 981 j |

m=f(p) |

|

-90 -85 |

m-Am |

100 % 1 |

i |

|

1005ku |

P=f(p) |

m i |

100

200

300 400 p ,атм 'горн'

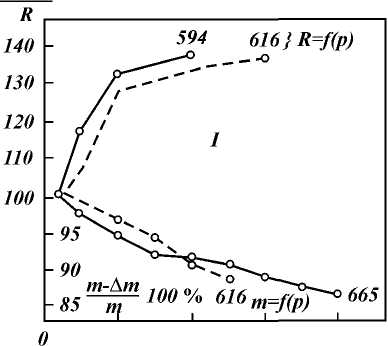

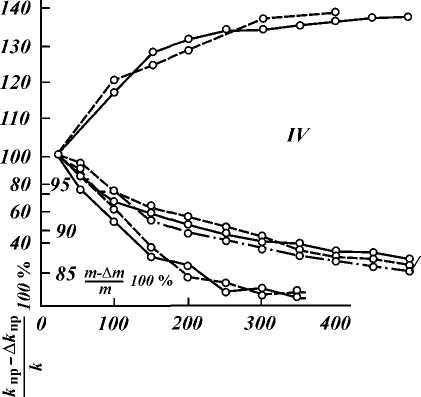

Рис. 8. Изменение пористости пг, проницаемости к^ и электрического сопротивления R в зависимости от горного давления ргорн для пород групп I, II, III, IV (цифры - номера образцов пород)

емости и электрического сопротивления равнялось атмосферному.

Проведенными исследованиями подтверждено, что порис-

24

R+AR R

130 120 110

100

■£ 80 : 1 60

100 100 %

1788

R=f(p)

1733)

1797\m=f(p)

1804)

- |

|

^ol080 -o |

|

ii |

|

'-90 |

|

m=f(p) §^Z$J080 |

tn-Atn innn/ °~ |

0 0 |

•°1080 knp=f(p) |

m , " |

200 300

О

R+AR R

400

p , атм ^ горн

=0=0=^ 1604

500 p , атм *горн

1

733

733

тость т и проницаемость кпр пород уменьшаются с увеличением горного давления, а электрическое сопротивление R увеличивается (рис. 8). Видно, что увеличение горных давлений свыше 300 — 400 кг/см2 вызывает уже незначительные изменения физических свойств всех четырех групп пород, что согласуется с ранее полученными данными.

25

Для пород групп I, II и III эти изменения тем интенсивнее, чем меньше пористость и проницаемость, а также чем больше содержание скрепляющего цемента, т.е. наиболее значительными изменениями пористости и электрического сопротивления под воздействием давления характеризуются породы группы I. Однако у высокопористых, высокопроницаемых, со сравнительно небольшим количеством цемента пород группы IV пористость, проницаемость и электрическое сопротивление изменяются не менее интенсивно, чем у самых низкопористых, непроницаемых, с наиболее высоким содержанием цемента пород группы I, что объясняется наличием в них глинистого цемента. Породы группы III, представляющие претерпевшие окремнение и карбонатизацию основные продуктивные глубокозалегающие гранулярные коллекторы, характеризуются наименьшим изменением физических свойств под воздействием давления. При увеличении давления А° Ргорн = 300 кг/см2 пористость группы III уменьшается на 5 %, но проницаемость — на 27 %, а электрическое сопротивление увеличивается на 24 % (см. рис. 8).

Значительное завышение определяемых в атмосферных условиях значений проницаемости подтверждает предположение о том, что проникновение фильтрата цементного раствора снижает в естественных условиях проницаемость коллекторов (особенно глубокозалегающих) тем больше, чем меньше ее значение.

В трещинных коллекторах цементный раствор и его фильтрат должны создавать более устойчивую блокирующую зону, чем глинистый раствор, что подтверждается получением только после вторичной перфорации промышленного притока газа из трещинно-поровых коллекторов верхней части горизонта IX в скв. 515 Ново-Дмитриевской площади [76].

Следовательно, проникновение цементного раствора в пласт может создать ложное представление о его непродуктивности.

Применение испытателями пластов для опробования их в необсаженной скважине, а также использование при цементировании скважин тампонажных растворов с пониженной водоотдачей позволит свести к минимуму искажающее влияние проникновения фильтрата цементного раствора в поры и микротрещины на результаты испытаний продуктивных коллекторов.