- •Глава 4 лечебное плавание

- •4.1. Организационно-методические основы лечебного плавания

- •Плавании

- •4.2.1. Плавание в травматологии

- •4.2.2. Плавание в ортопедии

- •4.2.3. Плавание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

- •4.2.4. Плавание при заболеваниях дыхательной системы

- •4.2.5. Плавание при заболеваниях и повреждениях нервной системы

- •4.2.6. Плавание при заболеваниях органов пищеварения, мочевыделения и болезнях обмена веществ

- •4.2.7. Плавание в гинекологии и при беременности

- •4.2.8. Плавание в некоторых других случаях

- •Глава 5 адаптивное плавание

- •5.5.1. Вход в воду и выход из воды

- •5.5.4. Обучение плаванию лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

- •Кроль на груди

- •5.5.5. Обучение плаванию лиц с нарушениями интеллекта

- •5.6.1. Спортивная тренировка

- •5.6.4. Основные параметры спортивной тренировки

- •Глава 1. Плавание в системе оздоровления и реабилитации

- •Глава 2, Организация и методика обучения плаванию 46

- •Глава 3. Оздоровительное и кондиционное плавание 117

- •4.1. Организационно-методические основы лечебного плавания 216

- •Лечебное плавание как средство физической реабилитации 216

4.2.3. Плавание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Постоянный рост заболеваний сердечно-сосудистой системы человека характерен для высокоразвитых стран с промышленным потенциалом, с насыщенной нервно-эмоциональной напряженностью.

266

267

Сердечно-сосудистые

заболевания проявляются характерными

симптомами {признаками болезни), вызывая

разнообразные жалобы

у больных: нарушение работы сердца,

одышку, отеки, синюш-ность кожи, боли в

области сердца и головные, повышение

артс-риального

давления, головокружение, потемнение

в глазах и др.

Сердечно-сосудистые

заболевания проявляются характерными

симптомами {признаками болезни), вызывая

разнообразные жалобы

у больных: нарушение работы сердца,

одышку, отеки, синюш-ность кожи, боли в

области сердца и головные, повышение

артс-риального

давления, головокружение, потемнение

в глазах и др.

Нарушения работы сердца выражаются через учащение его сокращений (тахикардия) или уреженис (брадикардия), которые нередко больные ощущают как сердцебиение (усиление работы сердца). Перебои в работе сердца могут проявляться остановкой (кратковременным замиранием) сердца. Одышка — приспособительная реакция организма, возникающая вначале заболевания только при физических нагрузках, а при прогрессировании болезни может проявляться и в состоянии покоя. При нарушении кровообращения в легких может случиться приступ тяжелой одышки — удушье (повторяющиеся приступы удушья называют сердечной астмой). При выраженных нарушениях кровообращения могут возникать процессы, способствующие задержке воды в организме и развитию отеков (обычно отеки на ногах, в тяжелых случаях — отеки и полостях тела и во внутренних органах). Частый признак нарушения кровообращения — синюшная окраска кожных и слизистых покровов — цианоз, который появляется из-за застоя крови, бедной кислородом. Боли в области сердца (кардиалгия), как правило, вызваны физическим или психоэмоциональным напряжением. Наиболее частой причиной болей в сердце является острая ишемия (обескровливание) сердца, которая возникает при спазме коронарных (собственных сердечных) артерий, их сужении или закупорке.

Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы со временем приводят к недостаточности кровообращения —■ неспособности системы кровообращения транспортировать кровь в количестве, достаточном для нормального функционирования тканей и органов. Недостаточность кровообращения возникает как при нарушении функции сердца (сердечная), так и сосудов (сосудистая), может быть острой и хронической.

При I степени сердечной недостаточности при выполнении умеренной, привычной физической нагрузки (быстрая ходьба, подъем по лестнице) появляются одышка и тахикардии. Отмечаются также быстрая утомляемость и снижение трудоспособности.

При (I степени эти явления возникают при незначительной нагрузке и в состоянии относительного покоя. Для степени ПА характерны застойные явления в малом (кашель с мокротой, одышка в покое) или в большом (увеличение печени, нояЕсаение отеков на ногах) круге кровообращения. При степени 11Б застойные явления наблюдаются и в малом, и в большом круге кровообращения, которые проявляются выраженными отеками, значительным увеличением печени, одышкой (иногда удушьем), кашлем с кровохарканьем.

268

При III степени все симптомы становятся более выраженными, появляется жидкость в полостях организма. Значительно нарушается обмен веществ, что приводит к дистрофическим изменениям необратимого характера в сердце, печени и других органах. Состояние и функционирование сосудов контролируется ней-рогуморально. т.е. с помощью центральной нервной системы и биологически активных веществ жидких сред организма (крови, лимфы и тканевой жидкости). Нарушения в нейрогуморальном аппарате, регулирующем функции сосудов, вызывают понижение артериального и венозного давления, возникает сосудистая недостаточность. Ее развитию способствуют особенности конституции (телосложения), недостаточное питание, переутомление (как физическое, так и психическое), инфекционные болезни и очаги хронической инфекции. Хроническая сосудистая недостаточность вызывает головокружении, одышку, сердцебиения, склонность к обморокам, быструю утомляемость, пониженную физическую и умственную работоспособность.

Для предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимы регулярные занятия физкультурой, включение ее в режим дня. При наличии заболевания занятия физическими упражнениями оказывают лечебный эффект и приостанавливают дальнейшее его развитие.

Характерная особенность физических упражнений в воде (в отличие от гимнастики в зале) — влияние на организм комплекса факторов: не только непосредственно самих упражнений, но и горизонтального положения тела, гидростатического давления воды, ее температуры, вязкости (сопротивление движениям) и т.д.

Горизонтальное положение тела облегчает работу сердечно-сосудистой системы. Продвижению крови к сердцу помогают также давление воды на поверхность тела, работа больших групп мышц, присасывающее действие диафрагмы из-за глубокого дыхания, правильный ритм движений и дыхания. Большое значение для изменения всего кровообращении играет расширение кожных сосудов, которые могут вместить до I л крови. Кожа играет большую роль как «депо» крови, и в этих условиях сердечной мышце работать значительно легче.

Давление воды способствует компрессии (сдавливанию) периферических кровеносных сосудов, улучшая их эластичность и помогая лучшему оттоку крови. Поскольку в самых оптимальных условиях существенно повышается циркуляция крови и лимфы, то уменьшаются застойные явлении в организме. Ритмические чередования напряжения и расслабления мышц пловца, активные движения во всех суставах активизируют резервные механизмы организма, облегчающие работу сердца, улучшают кровообращение. Это ведет к более быстрому транспортированию крови, насыщенной кислородом, к периферическим участкам тела и

269

внутренним

органам, что способствует увеличению

общего обмена

веществ. Воздействие низких температур

воды и воздуха, гидромассаж

кожи, вызывая сокращение мельчайших

сосудов, а затем их расслабление, являются

лучшей гимнастикой для сосудистой сети,

что особенно важно при заболеваниях

сердечно-сосудистой системы.

внутренним

органам, что способствует увеличению

общего обмена

веществ. Воздействие низких температур

воды и воздуха, гидромассаж

кожи, вызывая сокращение мельчайших

сосудов, а затем их расслабление, являются

лучшей гимнастикой для сосудистой сети,

что особенно важно при заболеваниях

сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, при занятиях плаванием в сердечно-сосудистой системе происходят положительные сдвиги в виде усиления сократительной способности мышечной стенки сосудов и улучшения работы сердца (у систематически занимающихся плаванием отмечается урежение пульса до 60 уд./мин и менее, поскольку сердечная мышца работает мощнее и экономнее).

Таким образом, плавание, особенно равномерное преодоление в воде различных дистанций в свободном темпе, — это вил упражнений, наиболее благотворно воздействующий на деятельность сердечно-сосудистой системы человека.

Основы методики лечебного плавания при заболеваниях сердечн о-с осудистой системы

Лечебное плавание обычно применяется на санаторном и диспан-серно-поликлиническом этапах реабилитации, а также в специализированных стационарах во время нахождения больного на свободном режиме. Методика проведения занятий, программа и комплексы упражнений разрабатываются специалистом-реабилитоло-гом при обязательном участии лечащего врача, а также инструктора по плаванию.

На первых занятиях (в свободном режиме стационара или в начале санаторного лечения) используются физические упражнения малой интенсивности, в медленном темпе, в основном по освоению с водной средой и обучению плаванию, специальные, дыхательные, на расслабление мышц. При улучшении состояния больного лечебно-оздоровительное плавание продолжает применяться для реализации лечебных задач, но постепенно основное направление приобретает тренировка, т.е. в занятиях постепенно увеличивается физическая нагрузка. Сначала за счет большого числа повторений, затем — увеличения амплитуды и темпа движений, включения более трудных упражнений, заданий. От упражнений малой интенсивности переходят к упражнениям средней и большой интенсивности.

После окончания восстановительного лечения и при хронических заболеваниях лечебное плавание применяют для поддержания достигнутых результатов или в целях профилактики дальнейшего развития заболевания. Начинается этап систематической тренировки, где в основном применяется плавание на средние дистанции спортивными способами плавания (периодически меняющимися) в свободном темпе. Дозировка нагрузки подбирается в зависимости от остаточных проявлений болезни и функциональ-

270

ного состояния больного. (Подробнее о тренировках в оздоровительном плавании см. главу 3.)

Для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы обязательно проводится периодический контроль лечащего врача, вра-ча-рсабилитолога, постоянный контроль ЧСС (несколько раз за занятие), АД, обращается внимание и на внешние признаки утомления и самочувствия.

Лечебно-оздоровительное плавание показано при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Противопоказания носят временный характер. Лечебное плавание противопоказано в острой стадии заболевания (миокардит, эндокардит, стенокардии и инфаркт миокарда в период частых и интенсивных приступов болей в области сердца, выраженных нарушений сердечного ритма), при нарастании сердечной недостаточности (также при сердечной недостаточности ПБ и III степеней), при тяжелых осложнениях со стороны других органов. При снятии острых приступов и прекращении нарастания сердечной недостаточности, улучтпении общего состояния можно приступать к занятиям в бассейне.

Атеросклероз — поражение артерий, при котором на их внутренней поверхности возникают наросты (бляшки), сужающие просвет сосуда. Возникновению бляшек способствуют нерациональное питание, гиподинамия (сидячий образ жизни), избыточный вес, сахарный диабет, курение, психоэмоциональное напряжение, повышенное артериальное давление, неблагоприятная наследственность. В странах с высоким жизненно-экономическим потенциалом атеросклероз обнаружен более чем у 25 % населения, в то время как, например, в Африке этот показатель менее 1 %.

При нарушении обмена веществ и увеличении содержания холестерина и других липидов (жиров) в крови они откладываются в оболочку артерии, где начинает разрастаться соединительная ткань. Снижается эластичность сосуда, внутренняя стенка становится шероховатой, на ней появляются многочисленные желтоватые бляшки. Происходит сужение просвета сосуда, ухудшается кровоснабжение органов и участков тела (затрудняется доставка кислорода и питательных веществ), где развиваются дистрофические процессы. Такие сосуды легче подвергаются разрыву (при повышении артериального давления) с кровоизлиянием, а при нарушении свертываемости крови могут образовываться тромбы (полностью перекрывающие просвет сосуда).

Атеросклероз может длительное время протекать без симптомов, не вызывая ухудшения работоспособности и самочувствия, поскольку развивается постепенно. Впоследствии кислородное голодание тканей начинает сопровождаться сильными острыми или ноющими головными или 1! области сердца болями, а также нро-

271

являться

головокружениями, снижением или потерей

памяти, нарушением

восприятия, обморочными состояниями.

являться

головокружениями, снижением или потерей

памяти, нарушением

восприятия, обморочными состояниями.

Методика лечебного плавания

Лечебное действие плавания проявляется в его положительном влиянии на деятельность систем, регулирующих обмен вешеств: снижается избыточный вес, улучшается периферическое кровообращение, развивается коллатеральное (окольное) кровообращение. Задачи лечебно-оздоровительного плавания для профилактики дальнейшего развития атеросклероза заключаются в активизации обмена веществ, улучшении эмоционально-психического состояния, обеспечении адаптации к физическим нагрузкам, повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой и других систем организма.

Курслечсбного плавания обычно проводится в санатории. Первые несколько занятий — индивидуально или малогрупповым способом (2 — 3 человека), продолжительность — 10— 15 мин. Применяются упражнения но освоению с водой и обучению движениям ногами и руками при плавании кролем на спине и брассом на мелком месте, а также изучаются специальные упражнения в воде у бортика, свободное плавание (любым способом) 25 — 50 м, купание. Движения согласуются с дыханием или чередуются с дыхательными упражнениями (с усилением и удлинением выдоха). Темп выполнения упражнений медленный и средний. Ограничены быстрые наклоны и повороты туловища и головы (особенно при недостаточности кровоснабжения головного мозга), движения в крупных мышечных группах рук, шеи, передней стенки живота. Дыхание не задерживать.

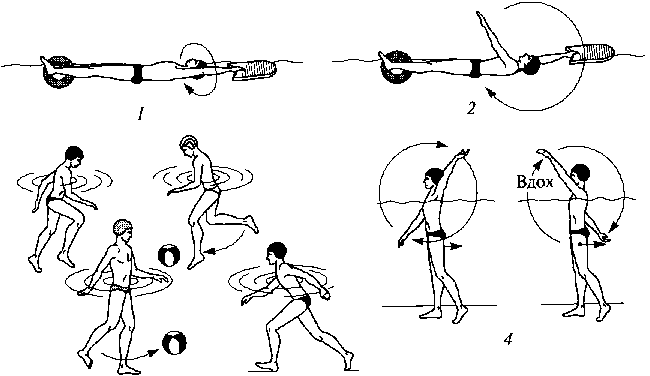

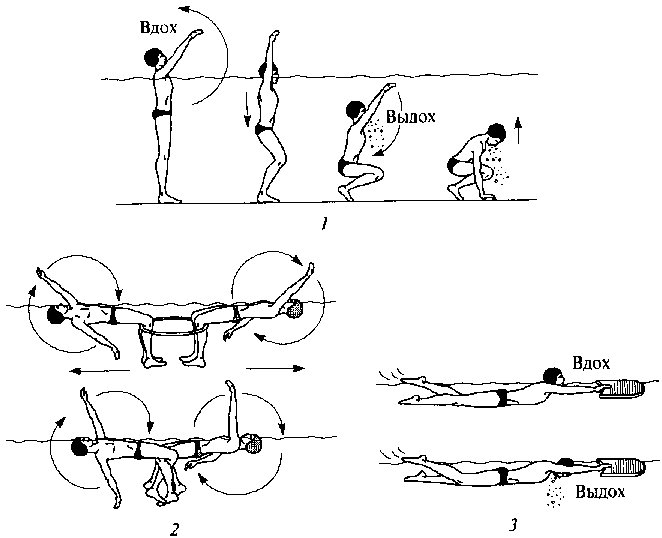

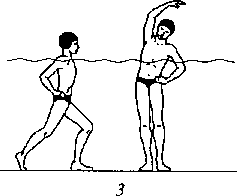

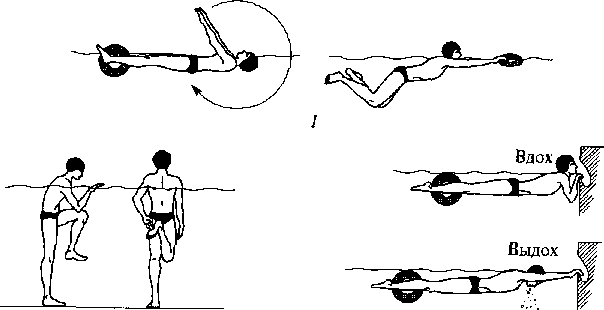

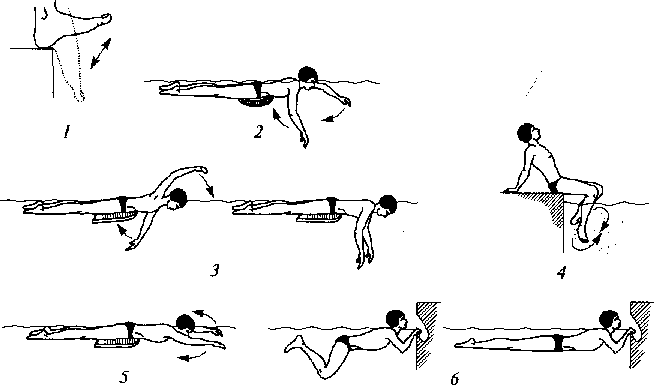

Примерный комплекс упражнений № 9, применяемый на первых занятиях при атеросклерозе, ИБС, воспалительных заболеваниях и пороках сердца

И. п. — стоя на глубине — вода до плеч, руки опущены. Согнуть одну руку в локте и разогнуть ладонью вниз (см. рис. 4.3). То же, но ребром ладони вниз. То же, но другой рукой. По 2—3 раза каждое движение.

И. п. — стоя в воде боком к бортику и держась рукой за него, согнуть одну ногу в колене, оттянуть носок (как при плавании кролем) и быстро вернуть в и. п. То же, но с развернутым наружу носком (как при плавании брассом). То же, но другой ногой (см. рис. 2.10). По 2—3 раза каждое движение.

И.п. — стоя лицом к бортику, держаться за него руками. Опуститься в воду с головой. 2 раза. То же, но сделать вдох и, опустившись под воду, выдох (см. рис. 4.2). Стараться делать выдох глубоким и длинным. 3—5 раз.

Ходьба по дну (10—15 м) с помощью гребковых движений руками, отталкиванием носками от дна (см. рис. 2.10). В конце ходьбы поднять руки вверх — вдох, через стороны опустить — выдох.

И. п. — стоя у бортика. Выполнять поочередно каждой рукой гребковые движения с разными положениями ладоней: разведенные и сомкнутые паль-

272

цы, с разогнутой, согнутой и прямой кистью («гладить» воду и «загребать» жестко и расслабленно) (см. рис. 4.2). По 2—3 раза каждое движение.

И. п. — стоя на дне, в руках — доска, в ногах — резиновый круг. Лечь на воду на спину, выпрямиться, расслабиться. Сделать вдох, перевернуться на грудь и выполнить длинный выдох в воду. Снова перевернуться на спину и расслабиться 5—6 переворотов с выдохом (рис. 4.19, 7).

Плавание «по-своему» в спокойном темпе 25—50 м. В конце упражнения выполнить 5—10 долгих, глубоких выдохов в воду у бортика.

И. п. — стоя на дне. Имитация гребка одной рукой кролем, выполнять 8—10 движений (см. рис. 2.19). То же, но другой рукой.

И. п. — стоя на дне, в одной руке — доска, в ногах ~ резиновый круг. Лечь на воду на спину и, выполняя свободной рукой гребок назад, проплыть 10 — 12 м. То же, но другой рукой. Темп медленный (рис. 4.19, 2).

«Водяной футбол». Опустить на дно небольшой пляжный мяч, заполненный водой. Выполнять «удары» по мячу, имитирующие движения ногами кролем и брассом. Повторить по 10 раз каждое движение. В конце упражнения сделать вдох, опуститься под воду и, выдыхая, достать и поднять на поверхность мяч (рис. 4.19, 3).

Ходьба по дну спиной вперед, выполняя круговые движения руками назад: поочередно («Мельница») и двумя руками вместе: поднять руки вверх — вдох, гребок и пауза — выдох. Темп медленный, амплитуда движений небольшая (рис. 4.19, 4).

И. п. — сидя на бортике, изучать движения ногами кролем, ноги в воде (см. рис. 2.18). То же, но лежа на воде на спине, с опорой руками о бортик (см. рис. 4.2). Темп средний. После каждых 8—10 движений — пауза для расслабления.

3

Рис. 4.19. Примерный комплекс упражнений № 9, применяемый на первых занятиях при атеросклерозе. ИБС, воспалительных заболеваниях и

пороках сердца

273

Скольжение

с

толчком

от

бортика

на

спине

(руки

вдоль

туловища),

на

груди

(руки

вытянуты

вперед)

с

выдохом

в

воду

(см.

рис.

2.13). По

2—3

раза.

Скольжение

с

толчком

от

бортика

на

спине

(руки

вдоль

туловища),

на

груди

(руки

вытянуты

вперед)

с

выдохом

в

воду

(см.

рис.

2.13). По

2—3

раза.Расслабленное купание. 3 мин.

И. п. — стоя лицом к бортику, держаться за него вытянутыми вперед руками. Сделать вдох, опустить лицо в воду (плечи неподвижны!) — долгий выдох (см. рис. 4.2). Движения головы плавные (амплитуда движений минимальная, необходимая только для дыхания), темп медленный. 5—10 раз.

При выходе из воды — ходьба с движениями руками, имитирующими плавание брассом с дыханием (см. рис. 2.20).

По мере улучшения состояния больного и освоения им навыка плавания (умения держаться на гюде, плавать свободным стилем, кролем на спине) включаются упражнения умеренной интенсивности (плавание спортивными способами в среднем темпе), продолжается обучение плаванию кролем на груди, брассом, правильному дыханию, с использованием двух-трех кратковременных нагрузок большой интенсивности (подвижные игры, ускорения, плавание с помощью движений ногами кролем). Рекомендуется использовать основной способ плавания — брасс с продолжительным выдохом в воду. Дыхание не задерживать, согласовывать с движениями, не нырять, движения головы при вдохе должны быть плавными. Занятия с малыми группами (до 6 человек) проводить в течение 30 мин и более. После интенсивных нагрузок необходимо проверять ЧСС, которая не должна превышать 120 уд./мин (у молодых и более подготовленных пациентов — до 140 уд./мин).

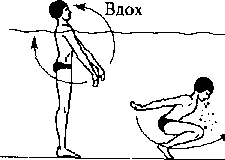

Примерный комплекс упражнений № 10, применяемый на санаторном этапе при атеросклерозе

И. п. — стоя у бортика. Выполнить скольжение на груди с выдохом в воду (см. рис. 2.13). 3—4 раза.

Плавание на спине с помощью движений ногами кролем (можно с доской в руках), стараясь проплыть 10—15 м быстрее других.

И. п. — стоя у бортика, поднять прямые руки вверх — вдох, присесть под воду — выдох, опустить руки вниз и встать. 3—4 раза (рис. 4.20, 7).

Упражнение в парах. И. п. — лежа на воде на спине, головами в разные стороны, согнутыми в коленях ногами зацепиться за один обруч (или за ноги партнера). Работая руками, как при плавании кролем на спине, стараться перетянуть соперника в свою сторону. 1—2 мин (рис. 4.20, 2).

Плавание на спине с помощью движений ногами брассом (см. рис. 2.20). Можно с опорой. Во время паузы скольжения —■ выдох. 50 м.

Плавание кролем на спине (см. рис. 1.7) с ускорением на последних 5—7 м. 2—3 раза по 25—50 м.

И. п. — стоя лицом к бортику, держаться за него вытянутыми руками. Поднять голову — вдох, опустить лицо в воду — долгий выдох (см. рис. 4.2). Плечи неподвижны, движения головы плавные, темп медленный. 10 раз.

Свободное плавание. 100 м.

274

Рис. 4.20. Примерный комплекс упражнений № 10, применяемый на санаторном этапе при атеросклерозе

9. Плавание на груди 25 м с помощью движений ногами кролем, с дыха нием {рис. 4.20, 3).

Плавание с помощью движений руками кролем на груди (в ногах — круг), с дыханием (см. рис. 2.19). 2 раза по 25 м. Объяснение ошибок, пауза отдыха с расслаблением между повторами.

Плавание брассом с удлиненным выдохом, темп свободный. 150 м.

Упражнение «Медуза» (см. рис. 2.12) с выдохом в воду.

Игра «Собачка». Встать в круг, водящий — в центре круга, играющие перебрасывают мяч друг другу так, чтобы водящий игрок его не поймал. Если поймает, меняется местами с последним игроком. 3—4 мин. После паузы отдыха с дыхательными упражнениями можно игру повторить.

Лежание на воде на спине. Необходимо продержаться на воде как можно дольше, Дыхание равномерное, разрешаются небольшие поддерживающие гребковые движения руками (см. рис. 2.12). До 1 мин.

Купание. 5 мин.

При выходе из воды — ходьба сдвижением руками, как при плавании дельфином (без выноса рук из воды) и дыханием.

При устойчивом улучшении состояния здоровья основной задачей занятий становится тренировка сердечно-сосудистой системы и всего организма, используя постепенно возрастающие физи-

275

чсские

нагрузки. Применяется плавание в аэробном

режиме, когда потребность работающих

мышц в кислороде полностью удовлетворяется;

проводится обучение плаванию на боку,

баттерфляем без выноса рук из воды,

поворотам, а также при разрешении

лечащего

врача — обучение спадам в воду, стартовому

прыжку. Увеличиваются

частота и продолжительность упражнений,

позже — их интенсивность.

ЧСС не должна превышать 140уд./мин. Первое

время

занятия проводятся под наблюдением

инструктора, затем — самостоятельно.

Занятия рекомендуется проводить не

менее 3 раз в неделю

до 1 ч. Заниматься необходимо постоянно,

так как атеросклероз — хроническое

заболевание, а физические упражнения

предупреждают его дальнейшее развитие.

чсские

нагрузки. Применяется плавание в аэробном

режиме, когда потребность работающих

мышц в кислороде полностью удовлетворяется;

проводится обучение плаванию на боку,

баттерфляем без выноса рук из воды,

поворотам, а также при разрешении

лечащего

врача — обучение спадам в воду, стартовому

прыжку. Увеличиваются

частота и продолжительность упражнений,

позже — их интенсивность.

ЧСС не должна превышать 140уд./мин. Первое

время

занятия проводятся под наблюдением

инструктора, затем — самостоятельно.

Занятия рекомендуется проводить не

менее 3 раз в неделю

до 1 ч. Заниматься необходимо постоянно,

так как атеросклероз — хроническое

заболевание, а физические упражнения

предупреждают его дальнейшее развитие.

Примерный комплекс упражнений Ns 11, применяемый на диспан-серно-поликлиническом этапе при атеросклерозе

И. п. — стоя, руки вверх — вдох, присесть под воду, коснуться дна руками — выдох. 2 раза. То же, но под водой принять положение группировки и всплыть («Поплавок») (см. рис. 2.12). 5 с, впоследствии — до максимума. 2 раза.

Плавание кролем на спине (см. рис. 1.7) в свободном темпе. 100 м.

Плавание брассом (см. рис. 1.8) с удлиненным выдохом, темп медленный. 200 м.

И. п. —стоя у бортика, имитация движений руками кролем (см. рис. 2.19) с дыханием. 3 раза.

Плавание кролем на груди (см. рис. 1.6) с дыханием. 3 раза по 25 м. То же, но дыхание произвольное. 75 м 2 раза.

И. п. — стоя у бортика, сделать вдох и выполнить скольжение (3-—4 м) «винтом» с выдохом (см. рис. 4.8). По 1 разу в каждом направлении вращения.

Плавание на спине с помощью движений ногами брассом и одновременным гребком двумя руками (брасс на спине, см. рис. 1.9). Строго соблюдать последовательность: пронос рук над водой, сгибание ног в коленях — вдох, гребок руками и толчок ногами, скольжение — выдох. Темп медленный. 150 м.

' 2

3

Рис. 4.21. Примерный комплекс упражнений №11. применяемый надио пансерно-поликлиническом этапе при атеросклерозе

276

И. п. — стоя у бортика в начале дорожки. Попытаться сесть на круг или 2—3 доски и «проплыть» сидя, делая гребки руками и удерживая равновесие. 2 раза по 5 м (рис. 4.21, 1).

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди с дыханием. 2 раза по 10—15 м (между повторами — выдохи в воду).

И.п. — лежа на воде на груди, держаться вытянутыми руками за бортик. Подтянуться к бортику — вдох, вернуться в и.п. — выдох. 10 раз (рис. 4.21, 2).

Водное поло по упрощенным правилам. 2 тайма по 4—8 мин. В перерыве — расслабление, отдых.

Плавание на боку, чередуя и. п. через каждые 25 м. 4 раза по 25 м.

Плавание баттерфляем без выноса рук из воды (см. рис. 4.14). 2 раза по 25 м. В перерыве — выдохи в воду, расслабление.

Плавание на спине с помощью гребковых движений кистями. Руки прижаты к туловищу, ноги не работают. 15—20 м (рис. 4.21, 3).

Ныряние в длину (не более 7—10 м). 1 —2 раза.

Плавание кролем на спине, брассом, кролем на груди по 25 м. Темп спокойный. 2 раза.

Купание. 5 мин.

Ишемическоя болезнь сердца (ИБС) — поражение миокарда (сердечной мышцы), вызванное недостаточностью его кровоснабжения из-за патологических изменений в коронарных артериях (атеросклероз, тромбоз). Развивается в возрасте от 40 до 60 лет (в настоящее время встречаются больные в возрасте 30 лет), чаще у мужчин. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы имеет наибольшее распространение. Главная причина — атеросклероз коронарных артерий. Возникает вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы и сопровождается развитием ишемии миокарда различной степени выраженности. Клинические ф о р м ы И БС: атсросклеротический кардиосклероз, стенокардия, инфаркт миокарда.

Атеросклеротический кардиосклероз — атеросклеротические изменения венечных артерий сердца, ухудшающие приток крови к нему. Так как мышечная ткань очень чувствительна к недостатку питания, то она начинает перерождаться в соединительную ткань, что снижает сократительную функцию сердца, и наступают быстрое утомление, одышка, сердцебиение, появляются боли в сердце, снижается работоспособность. Обычно это не самостоятельное заболевание, а сопутствующее или осложнение.

Стенокардия. Приступы внезапной кардиалгии (боли в области сердца), обусловленные острой недостаточностью кровообращения сердечной мышцы (чаше всего — следствие атеросклероза венечных артерий). Боли {сжимающие, давящие, жгучие) за грудиной или слева от нее могут иррадиировать (распространяться, отдавать) в левую руку, лопатку, шею, сопровождаться бледностью кожных покровов, потливостью, кратковременным повышением

277

артериального

давления. Заболевание, при котором

приступы болей возникают при физической

или психоэмоциональной нагрузке,

называется стенокардия

напряжения.

Если же приступ возникает в состоянии

покоя, например во время отдыха, сна,

то это стенокардия

покоя.

Появление стенокардии покоя,

нарастание частоты приступов могут

свидетельствовать о предынфарктном

состоянии.

артериального

давления. Заболевание, при котором

приступы болей возникают при физической

или психоэмоциональной нагрузке,

называется стенокардия

напряжения.

Если же приступ возникает в состоянии

покоя, например во время отдыха, сна,

то это стенокардия

покоя.

Появление стенокардии покоя,

нарастание частоты приступов могут

свидетельствовать о предынфарктном

состоянии.

При атеросклеротическом кардиосклерозе и стенокардии рекомендуется применять комплексы упражнений лечебного плавания, аналогичные комплексам при атеросклерозе. Противопоказано заниматься лечебно-оздоровительным плаванием при стенокардии покоя. Необходимо избегать физических нагрузок, приводящих к кардиалгии и ухудшению состояния; переход от более легкого (щадящего) ?тапа упражнений к следующему должен быть постепенным и осторожным (см. комплексы упражнений № 9— 11).

Инфаркт миокарда (ИМ) — это ишемический некроз (омертвение части ткани) сердечной мышцы, причиной которого являются тромбоз, спазмы, сужение просвета коронарных артерий вследствие их атеросклероза. Сначала появляются интенсивные (сжимаюшие, давящие) боли в области сердца, переходящие в тупую длительную боль, которая продолжается часами, иногда до 3 дней. Боли могут сопровождаться шоком. При инфаркте появляются характерные изменения, которые фиксируются на электрокардиограмме. В зависимости от размера и локализации ИМ различают: обширный (трансмуральный — поражение всей толщины мышечной стенки, интрамуральный — внутренней ее части), мелкоочаговый, микроинфаркт. Место некроза (омертвения) замещается соединительной тканью. Рассасывание некротических масс и постепенное превращение соединительной ткани в рубцовую продолжается от 1,5 до 3 мсс. Методика лечебного плавания

Людям, перенесшим инфаркт миокарда, на стадии санаторного этапа необходимо заняться восстановлением физической работоспособности, подготовиться к самостоятельной жизни и производственной деятельности, пройти психологическую адаптацию. Противопоказания к занятиям лечебно-оздоровительным плаванием: осложнения, приступы стенокардии напряжения более 5 раз в сутки, недостаточность кровообращения более ПА степени.

Первые занятия по лечебному плаванию можно проводить по комплексу упражнений № 9 с включением упражнений на координацию. Плавание на санаторном этапе (через 30 — 45 дней после ИМ) проводится малогрупповым методом, но с учетом состояния больного, особенностей клинического течения болезни, сопутствующих заболеваний и патологических синдромов. Прорабатываются все мышечные группы и суставы (амплитуда движений не максимальная) в сочетании с ритмичным дыханием, упражне-

278

ниями на равновесие, внимание, координацию движений, расслабление; проводится обучение плаванию брассом на груди и спине, кролем, на боку, включаются элементы подвижных игр. На пиках нагрузки ЧСС до ПО уд./мин (тренированные — до 120), продолжительность занятия составляет 30 — 40 мин.

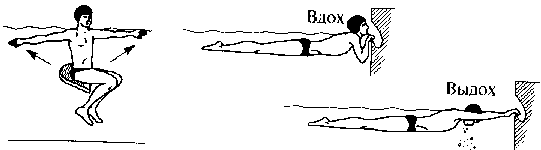

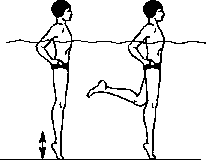

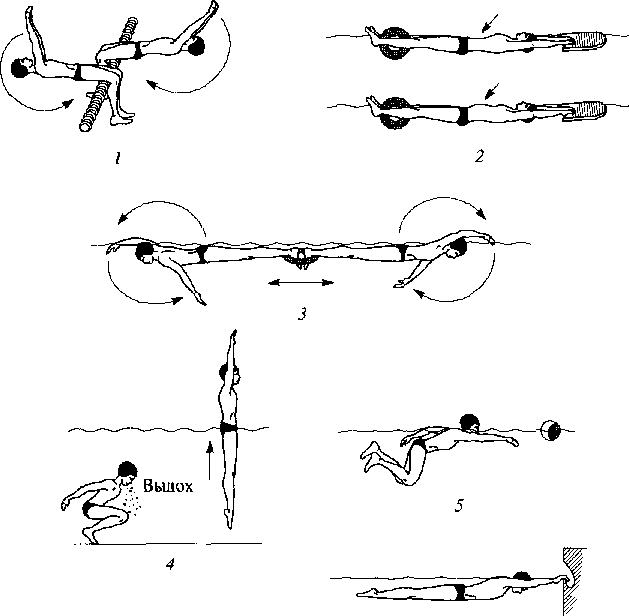

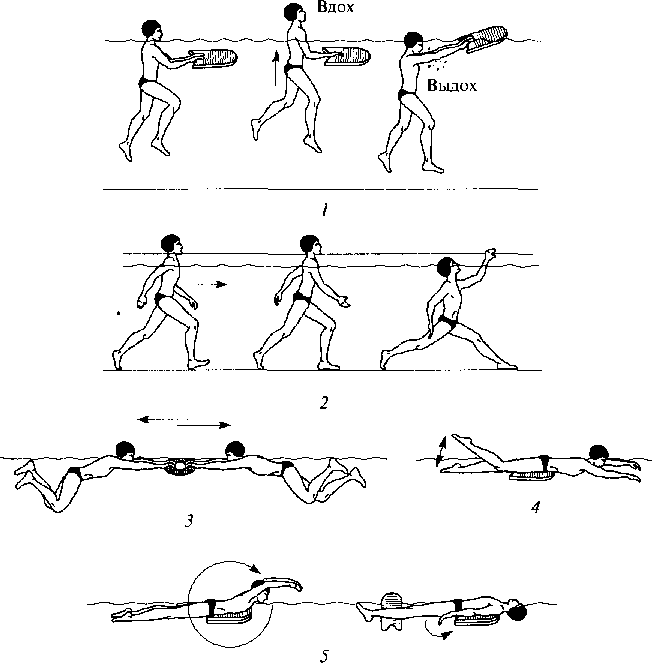

Примерный комплекс упражнений № 12, применяемый на санаторном этапе при инфаркте миокарда

Выдох

Вдох

Рис.

4.22. Примерный комплекс упражнений №

12, применяемый на санаторном

этапе при инфаркте миокарда

279

И

.

п.

—

стоя

лицом

к

бортику

в

наклоне,

держаться

за

него

одной

рукой.

Выполнять

другой

рукой

гребок,

как

при

плавании

кролем

с

дыханием

(см.

рис.

2.19). Темп

медленный.

Поворот

головы

плавный.

Дыхание

не

задерживать.

По

4—5

раз

каждой

рукой.

.

п.

—

стоя

лицом

к

бортику

в

наклоне,

держаться

за

него

одной

рукой.

Выполнять

другой

рукой

гребок,

как

при

плавании

кролем

с

дыханием

(см.

рис.

2.19). Темп

медленный.

Поворот

головы

плавный.

Дыхание

не

задерживать.

По

4—5

раз

каждой

рукой.И. п. — стоя, завести руки за спину, ладонями кнаружи. Выполнять поочередное сгибание ног в колене. Пяткой пытаться коснуться ладони. Повторить по 3—4 раза каждой ногой (рис. 4.22, 1).

Упражнение в парах. И. п. — стоя лицом друг к другу, взяться за руки. Выполнять поочередное приседание с выдохом в воду («Насос») (рис. 4.22, 2).

Плавание брассом на спине (см. рис. 1.9). 50 м (можно без выноса рук из воды или с доской в руках).

И.п. — стоя в воде по пояс, руки на поясе. Упражнение выполняется под счет: на «раз» — выпад правой ногой, «два» — и. п., «три» — выпад левой ногой, «четыре» — и.п., «пять» — наклон вправо с поднятой левой рукой, «шесть» — и. п., «семь» — наклон влево с поднятой правой рукой, «восемь» — и.п. 2—3 раза (рис. 4.22, 3).

Плавание

кролем

на

груди

с

помощью

движений

одной

рукой

с

дыханием

(см.

рис.

4.14), По

25 м

каждой

рукой.

Темп

медленный.

Плавание

кролем

на

груди

с

помощью

движений

одной

рукой

с

дыханием

(см.

рис.

4.14), По

25 м

каждой

рукой.

Темп

медленный.Плавание брассом на груди (см. рис. 1.8). 25 м (акцент на паузе скольжения с длинным выдохом); кролем на спине (см. рис. 1.7) — 25 м. 2 раза в свободном темпе.

Упражнение на внимание. И.п. — стоя на дне, по команде инструктора: «брасс», «кроль», «брасс на спине», «кроль на спине» — имитировать движения руками с дыханием при этих способах плавания. Выполнять по 4—5 движений. 8—10 раз.

Скольжение на груди с выдохом в воду (см. рис. 2.13). Стараться проплыть как можно дальше. 3 — 5 раз.

И. п. — стоя у бортика на глубине — вода до груди, руки на поясе (см. рис. 4.10). Выполнять круговые движения тазом 3 круга в одну сторону, присесть — выдох в воду, 3 круга в другую, присесть — выдох в воду. 2 раза.

И. п. — стоя на дне, руки на поясе. Встать на носки. Держаться прямо, стараться устоять как можно дольше. Затем покачивание, сгибая стопы, но не касаясь пятками дна; то же, но на одной ноге. 2—3 раза (рис. 4.22, 4).

Плавание при помощи движений ногами кролем на спине в среднем темпе, брассом на груди в медленном темпе. По 10—15 м.

Упражнение «Подводная лодка». Ходьба в воде в полуприседе с дыханием, дистанция — 25 м. Руки за спиной, на поверхности воды только глаза («перископы»). Выдох выполнять долго, струйкой, бесшумно. Вдох — приподнимая голову до уровня подбородка (рис. 4.22, 5).

И.п. — стоя на дне. Упражнение выполняется под счет: на «раз» — сделать вдох, «два» — «Звездочка» на груди, «три» — «Стрелка», «четыре» — переворот на спину, «пять» — «Звездочка» на спине, «шесть» — вдох, «семь» — «Стрелка», «восемь» — переворот на грудь (см. рис. 2.12). 2—3 раза, переворот выполняется каждый раз в другую сторону.

«Медуза» с расслаблением (см. рис. 2.12).

На диспансерно-поликлиничсском этапе обычно ставится диагноз — хроническая ИБС с постинфарктным кардиосклерозом. Задачи на данном этапе — восстановление функции сердечно-сосудистой системы, адаптация к физической нагрузке, профилактика дальнейшего развития ИБС, восстановление и сохранение трудоспособности, частичный или полный отказ от медикаментов. Противопоказания к занятиям лечебно-оздоровительным плаванием: аневризма левого желудочка, частые приступы стенокардии малых усилий и покоя, серьезные нарушения сердечного ритма, стабильно повышенное диастолическое («нижнее») давление (выше 110 мм рт. ст.), наклонность к тромбоэмболическим осложнениям (возможная закупорка сосуда тромбом).

Оздоровительные тренировки проводятся групповым методом. Уменьшается роль специальных упражнений, увеличивается — циклических, спортивных игр (отдых — каждые 4 мин). После про-плывания отрезков дистанции делается 5— 10 выдохов в иоду. Пик ЧСС — до 130 уд./мин (но выше 110 уд./мин не может оставаться дольше 7— 10 мин).

280

Примерный комплекс упражнений № 13, применяемый на диспан-серно-поликлиническом этапе при инфаркте миокарда

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди с дыханием (в руках — резиновый круг) с помощью движений (рис. 4.23, 1) руками кролем на спине (круг зажат в ногах). По 25 м каждым способом. Темп свободный.

Плавание брассом (см. рис. 1.8) с удлиненными паузой скольжения и выдохом. Темп медленный. 100 м.

И.п. — стоя на мелком месте, выполнять движения руками, как при плавании кролем на груди с дыханием 3 :3 (см, рис. 2.19).

Плавание кролем на груди (см. рис. 1.6) с дыханием 3 : 3. 25 м. Затем брассом на спине (см. рис. 1.9). 25 м. 2 раза.

Ходьба по дну с движением руками и дыханием, как при плавании дельфином. Темп медленный. 1 мин (рис. 4.23, 2).

Упражнение на внимание. Занимающиеся держатся руками за дорожку. По команде инструктора имитируют движения ногами кролем, брассом на спине и груди, на боку, «собачкой». Дыхание свободное, после каждого показа — расслабление. 12—15 смен способов.

Плавание при помощи движений руками кролем на груди (в ногах — круг) — 25 м, на спине — 25 м, брассом в полной координации — 50 м. Темп свободный.

Водное поло по упрощенным правилам: 2 тайма по 4 мин.

Плавание баттерфляем (ногами — брассом, руками — дельфином, можно без выноса рук из воды) — 25 м (см. рис. 4.14), кроль на спине — 25 м (см. рис. 1.7). Темп медленный. 2 раза.

Плавание на боку по 25 м (см. рис. 1.10). 100 м. Темп свободный.

Скольжение «винтом» с выдохом в воду (см. рис. 4.8). 4 раза (по 2 вращения в каждую сторону).

Плавание брассом на груди — 50 м, брассом на спине — 50 м. 2 раза.

И.п. — стоя в воде. Упражнение выполняется под счет: на «раз» — «Поплавок», «два» — «Звездочка» на груди, «три» — «Стрелка» и переворот на спину, «четыре» — «Звездочка» на спине (см. рис. 2.12). Стараться пролежать на воде в последнем положении как можно дольше.

Рис. 4.23. Примерный комплекс упражнений № 13, применяемый на дис-паисерно-поликлипическом этапе при инфаркте миокарда

281

Впоследствии,

не ранее чем через 3 мес после ИМ, основной

формой

проведения занятий по плаванию становятся

длительные тренировки, возможно,

самостоятельные, по индивидуальному

плану, но под частичным контролем

медицинского персонала. При длительном

отсутствии признаков ухудшения

самочувствия можно начинать осторожное

обучение стартовому прыжку, нырянию

в длину 10— 15 м. На пике нагрузки ЧСС

доходит до 145 уд./мин.

Впоследствии,

не ранее чем через 3 мес после ИМ, основной

формой

проведения занятий по плаванию становятся

длительные тренировки, возможно,

самостоятельные, по индивидуальному

плану, но под частичным контролем

медицинского персонала. При длительном

отсутствии признаков ухудшения

самочувствия можно начинать осторожное

обучение стартовому прыжку, нырянию

в длину 10— 15 м. На пике нагрузки ЧСС

доходит до 145 уд./мин.

Гипертоническая болезнь (ГБ) характеризуется повышенным артериальным давлением вследствие нарушения функции высших нервных центров и, как следствие, поражением различных систем организма. ГБ — одно из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы (наблюдается у 15 — 20% взрослого населения*). К факторам риска относятся: атеросклероз, психоэмоциональное перенапряжение, переутомление, профессиональные шумы, напряжение зрения, избыточный вес, нерациональное питание, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, курение, а также наследственность, возрастная перестройка регуляторных механизмов, травмы черепа, болезни почек и т.д. Различают следующие степени, или стадии, гипертонической болезни: I — диастоличе-ское («нижнее») давление в пределах 90 — 99 мм рт. ст.; II — 100 — 114 мм рт. ст.; III — 115 мм рт. ст. и выше.

Основной симптом — повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст., головные боли, головокружение, нарушение зрения, кардиалгия, сердцебиение. Характерно волнообразное течение заболевания с периодами относительного благополучия, однако проявление симптомов болезни постепенно нарастает, вызывая органические изменения во всем организме: развивается атеросклероз сердца, головного мозга, почек, сужаются артерии сетчатки глаза и др. Осложнениями при ГБ являются сердечная недостаточность, ИБС, инсульт, поражение почек и др. Течение болезни иногда осложняется гипертоническими кризами — резко выраженными интенсивными проявлениями болезни, развивающимися остро, в виде приступа и характеризующимися резким повышением артериального давления, тошнотой, рвотой, ухудшением зрения. Во время криза возможны инфаркт миокарда, инсульт.

Методика лечебного плавания

При выполнении физических упражнений в воде дополнительно раскрываются резервные капилляры и артериальное давление несколько снижается, так как сердце выполняет меньшую работу. Важно, чтобы выполнение упражнений сопровождалось положительными эмоциями, они благоприятно влияют на протекание основных нервных процессов в коре больших полушарий. Упражнения, при выполнении которых снижается повышенный мышеч-

282

ный тонус (в теплой воде, на расслабление), помогают снижать и повышенный тонус сосудов.

В санатории в теплое время года лучше плавать в открытом бассейне. Задачи лечебно-оздоровительного плавания заключаются в нормализации АД, повышении функциональных возможностей и тренировке сердечно-сосудистой системы, активизации обменных процессов в организме, укреплении сердечной мышцы, адаптации к физическим нагрузкам, повышении физической работоспособности и выносливости, достижении максимальной индивидуальной физической активности. Противопоказания к занятиям лечебно-оздровительным плаванием: АД выше 180/100 мм рт. ст., нарушение сердечного ритма, предынсультнос и предынфарктное состояние, развитие приступа стенокардии, резкая слабость и выраженная одышка, тромбозы и тромбоэмболии.

При I стадии ГБ занятия проводятся малогрупповым способом (4 — 8 чел.). Рекомендуются упражнения для всех мышечных групп, выполняемые ритмично с большой амплитудой движений (кроме туловища и головы); специальные — изометрические упражнения (кроме брюшного пресса) с произвольным расслаблением, а также дыхательные, на равновесие, координацию и другие упражнения. Быстрые и резкие движения ограничиваются. В бассейне выполняются упражнения для освоения с водой, изучается техника плавания, проводится дозированное плавание в свободном и умеренном темпе с акцентом на ритмичное и глубокое дыхание, рекомендуется произвольное купание. Противопоказаны при проведении занятий по лечебно-оздоровительному плаванию прыжки и ныряния, скоростное плавание, эмоциональные игры. Физическая нагрузка должна соответствовать состоянию больного, стадии и форме заболевания. Темп выполнения упражнений предлагается медленный и средний. Желательно музыкальное сопровождение. Продолжительность занятия — 20 — 30 мин. На пике нагрузки ЧСС доходит до 130 уд./мин.

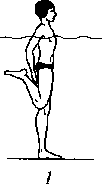

Примерный комплекс упражнений № 14, применяемый на санаторном этапе при гипертонической болезни I степени

Плавание «по-своему» в свободном темпе — 25 м.

И. п. — стоя на мелком месте, выполнять поочередные круговые движения руками назад — «Мельница» {см. рис. 4.19). 2 раза по 10 движений.

И. п. — стоя лицом к бортику, держаться за него руками. Оттолкнуться ногами от дна (можно упереться локтями в стенку), лечь на воду, выполнять движения ногами, как при езде на велосипеде или плавании «собачкой». 2 раза по 15—20 с (рис. 4.24, 1).

И. п. — лежа на воде на груди, в ногах — круг, в руке — доска. Выполнять гребки свободной рукой кролем с дыханием и расслаблением руки в конце гребка. По 10 раз каждой рукой (рис. 4.24, 2).

283

Рис. 4.24. Примерный комплекс упражнений № 14, применяемый на санаторном этапе при гипертонической болезни 1 степени

Ходьба по дну с движениями руками и дыханием, как при плавании дельфином (см. рис. 4.23). Темп медленный. 25 м.

Плавание на груди с помощью движений ногами брассом с удлиненным выдохом и скольжением (в руках — доска). 50 м.

И. п. — стоя у бортика, выполнять движения руками, как при плавании кролем на груди с дыханием {см. рис. 2.19). 1 мин.

Плавание кролем на груди: 1) с помощью одних ног (в руках — круг) — 25 м; 2) с помощью одних рук с дыханием (в ногах — круг) — 25 м; 3) в полной координации — 25 м; 4) кролем на спине — 25 м. Темп свободный.

И. п. — стоя в воде по пояс, выполнять упражнение под счет: на «раз» — подняться на носки, руки вверх, сделать вдох, «два» — присесть под воду, делая выдох, коснуться дна руками. 3—4 раза (рис. 4.24, 3).

Плавание брассом на спине (см. рис. 1.9) с акцентом на фазу скольжения с расслаблением и долгим выдохом. 100 м.

Упражнение «Медуза» с длинным выдохом (см. рис. 2.12).

Плавание кролем на груди с ритмичным дыханием — 25 м {см. рис. 1.6), кролем на спине — 25 м (см. рис. 1.7).

Упражнение «Подводная лодка» (см. рис. 4.22).

Плавание при помощи движений ногами брассом на груди, голову не опускать, дыхание свободное, акцент на фазе скольжения. 50 м (рис. 4.24, 4).

И. п. — стоя у бортика, согнутой в локте рукой попытаться утолить доску (или 2—3 доски), лежащую на поверхности воды (см. рис. 4.4). Затем расслабить мышцы. То же, но прямой рукой, сменяя руки, двумя руками. 2—3 раза.

Лежание на спине как можно дольше. Разрешаются небольшие поддерживающие гребковые движения кистями (см. рис. 2.12).

284

Через несколько месяцев переходят к занятиям в группах здоровья, продолжая применять упражнения в расслаблении мыши, и включая наклоны и повороты туловища и головы, упражнения на равновесие, координацию, тренировку вестибулярного аппарата, элементы спортивных игр, купание. Упражнения выполняются в спокойном темпе. Один из вариантов тренировки — интервальный метод занятий: 5 мин — интенсивное плавание (ЧСС в конце заплыва — до 100 уд./мин) + 3 мин в медленном темпе (повторить 4 раза); заключительная часть — 5 мин в медленном темпе. Так или иначе физическая и эмоциональная нагрузки должны распределяться равномерно в течение всего занятия, с постепенным увеличением двигательной активности занимающихся и продолжительности занятий (до 1 ч).

При гипертонической болезни II степени допустимы лишь расслабленное купание в теплой воде и выполнение несложных упражнений. Исключаются натуживания, ныряние, прыжки и прочие упражнения, требующие проявления силы. Большое внимание уделяется выполнению специальных упражнений, в том числе на расслабление мышц. Желательно музыкальное сопровождение.

Примерный комплекс упражнений № 15, применяемый на санаторном этапе при ГБ II степени

Ходьба по дну с помощью гребковых движений руками — 10—15 м (см. рис. 2.10),

И.п. — стоя лицом к бортику, держаться за него одной рукой. Другой рукой сделать напряженный гребок (см. рис. 4.2) и расслабить, встряхивая руку. По 4—5 раз каждой рукой.

«Водяной футбол» {см. рис. 4.19).

И. п. — стоя лицом к бортику, держаться за него руками. Сделать вдох, опуститься под воду — выдох (см. рис. 4.2). 5—6 раз.

Скольжение на груди, вначале периода — на задержке дыхания, затем — с выдохом в воду {см. рис. 2.13). 3—4 раза.

Плавание на спине 25 м с помощью одновременного гребка руками, в ногах — круг. Темп спокойный. Сосредоточиться на дыхании. Плавание брассом на груди 25 м с помощью ног (в руках — круг), голову не опускать (рис. 4.25, 1).

Упражнение на внимание. И.п. — стоя, руки опущены. Упражнение выполняется под счет: на «раз» —локтем левой руки коснуться колена правой ноги, «два» — и.п., «три» —тоже, но правой рукой, «четыре» — и.п., «пять» — правой пяткой дотянуться до левой ладони заведенной назад руки, «шесть» — и. п., «семь» — тоже, нолевой пяткой, «восемь» — и. п. 5—6 раз (рис. 4.25, 2).

И. п. — лежа на воде на груди, в ногах — круг, в руке — доска. Плавание кролем с помощью одной руки с дыханием (см. рис. 4.24). Темп спокойный. По 10—15 м каждой рукой.

И.п. —лежа на груди на воде, держаться руками за бортик, в ногах — круг. Руками подтянуться к бортику — вдох, выпрямить руки, опустить лицо в воду — выдох. 10 раз {рис. 4.25, 3).

285

Выдох

Рис. 4.25. Примерный комплекс упражнений № 15, применяемый на санаторном этапе при гипертонической болезни II степени

Плавание брассом на спине 25 м с паузой скольжения, ритмичным дыханием (см. рис. 1.9).

И. п. — стоя на глубине — вода до груди, руки впереди на поверхности воды. Выполнять гребок двумя руками через стороны назад — вдох, присесть и медленно, расслабленно вернуть руки в и.п. — выдох в воду. 6—8 раз (рис. 4.25, 4).

«Звездочка» на спине (см. рис. 2.12). Пролежать как можно дольше.

Расслабленное купание. 3 мин.

Упражнение «Медуза» (см. рис. 2.12). При выходе из воды выполнять движение руками брассом с дыханием.

Гипотоническая болезнь характеризуется понижением сосудистого тонуса и артериального давления ниже показателей 100/ 60 мм рт. ст., может быть первичной и проявляться в качестве наследственного заболевания (конституционная установка регуляции сосудистого тонуса и артериального давления, или физиологическая гипотензия) и вторичной, являясь хроническим заболеванием. Факторы риска (возможные причины возникновения заболевания) — напряженная работа (как умственная, так и физическая), неблагоприятные экологические условия, шумы, интоксикация (в результате действия на организм токсических веществ), а также инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, авита-

286

миноз. Симптомы проявления гипотонического заболевания: слабость, головокружение, головные боли, повышенная утомляемость, сонливость, вялость, склонность к обморокам, одышка при нагрузке, потливость, раздражительность, зябкость конечностей. После переутомления, недосыпания возможен гипотонический криз — внезапное головокружение, резкая слабость, неуверенность походки, потемнение в глазах, обморочное состояние; отмечается бледность кожных покровов, холодный пот, дрожь; пульс нитевидный, артериальное давление резко понижено. Через 1—2 ч самочувствие улучшается.

Вегетососудистая (нейроциркуляторная) дистония {ВСД) —

нарушение нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы и, как следствие, нарушение адаптации организма к меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Имеет хроническое волнообразное течение. Факторы риска, сопутствующие развитию ВСД: наследственность, иммунные свойства организма, особенности течения обменных процессов, стрессы, перенесенные инфекции, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем, неблагоприятные экологические условия, работа на компьютере и др.

Симптомы проявления ВСД: кардиалгия (ноющие, покалывающие, мгновенные и длительные боли в сердце), нарушение сна, общая слабость, быстрая утомляемость, головокружение, апатия, одышка, расстройство желудочно-кишечного тракта, периоды субфебрилитета (повышение температуры тела до 37,5 °С), повышенная потливость ладоней, а также наблюдаются дыхательная аритмия, нарушения сердечного ритма, лабильность (неустойчивость) пульса и артериального давления (склонность к повышенному или пониженному давлению). Как правило, присутствуют дезадапта-ционный синдром (нарушение функций нервной системы, метеочувствительность и др.), невротические расстройства (снижение волевых качеств, тревожность и раздражительность, кардиофобия, ипохондрическое состояние и т.д.). Итак, выделим главные признаки ВСД — это кардиалгия, лабильность пульса и давления, дыхательные нарушения, невротический фон и астенический комплекс (бессилие, раздражительность, слабость, повышенная утомляемость).

Методика лечебного плавания

При ВСД с повышенным давлением и при гипотонической болезни с наклонностью сердечно-сосудистой системы к спастическим реакциям методика лечебно-оздоровительного плавания ближе к применяемой при ГБ. но без изометрических упражнений. Однако чаще ВСД бывает с пониженным давлением, а гипотоническая болезнь — со сниженной реактивностью организма и наклонностью к атоническим реакциям. Методики занятий при таких формах заболевания близки, поскольку болезни связаны с

287

нарушением

регуляции сосудистого тонуса.

Противопоказаниями для занятий

лечебно-оздоровительным плаванием

являются: резкое

ухудшение самочувствия (слабость,

головокружение, кардиалгия),

состояние после гипотонического криза,

нарушение сердечного ритма.

нарушением

регуляции сосудистого тонуса.

Противопоказаниями для занятий

лечебно-оздоровительным плаванием

являются: резкое

ухудшение самочувствия (слабость,

головокружение, кардиалгия),

состояние после гипотонического криза,

нарушение сердечного ритма.

Ослабленные больные переходят на тонизируюший период, когда начинают применять лечебно-оздоровительное плавание, через 7'— 10 дней после приступа. Задачи лечебно-оздоровительного плавания заключаются в том, чтобы повысить ослабленные физиологические функции организма, нормализовать нарушенные функции органов и систем. Рекомендуется продолжительность занятий 15 — 20 мин, которые проводятся малогрупповым способом (до 5 чел.), желательно после массажа. Применяются дыхательные упражнения (статические и динамические), с постепенным углублением вдоха, волевое расслабление и обязательно скоростно-си-ловые (с сопротивлением, ускорением, прыжками), подвижные упражнения и элементы спортивных игр. Нагрузка невысокая.

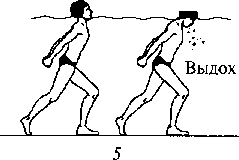

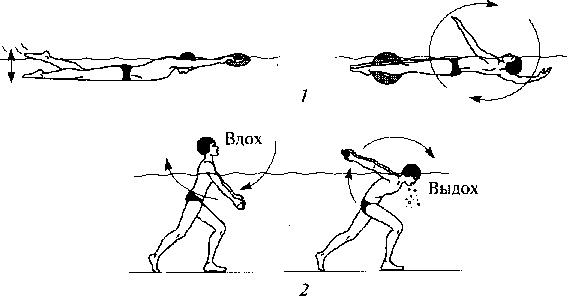

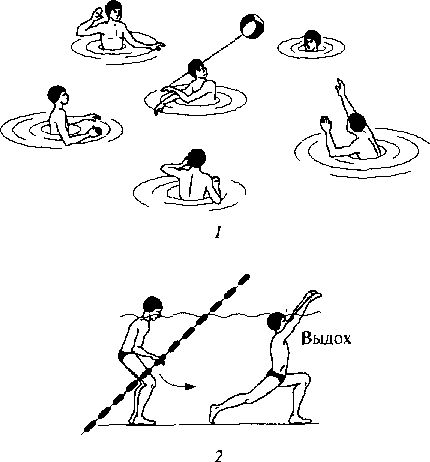

Примерный комплекс упражнений № 16, применяемый на санаторном этапе при гипотонической болезни и вегетососудистой дистонии

И. п. — лежа на воде на спине, ногами зацепиться за дорожку. Выполнять одновременные круговые движения руками с ритмичным дыханием. 10—20 раз {рис. 4.26, 1).

И. п. — лежа на воде на спине, в ногах — круг, в руках — доска. Выполнять «брюшное» дыхание (живот на вдохе поднимается). 30 с (рис. 4.26, 2).

Плавание при помощи движений ногами брассом на груди с дыханием (в руках — круг) — 25 м, при помощи движений руками кролем на спине (в ногах — круг) — 25 м.

Скольжения на груди с удлиненным выдохом в воду (см. рис. 2.13). 3—4 раза.

Упражнения в парах. И.п. —лежа на воде на груди, зацепиться стопами с разных сторон за обруч, резиновый круг. Работая руками кролем, постараться перетянуть соперника. 2—3 раза по 10—15 с (рис. 4.26, 3).

И.п. —стоя в воде, сделать вдох, присесть под воду— выдох, выпрыгнуть из воды, расслабиться. 5 раз (рис. 4.26, 4).

Плавание на груди любым способом с мячом впереди. Толкать мяч вперед, стараясь не потерять его. То же, но в. парах: кто быстрее? До 25 м (рис. 4.26, 5).

«Медуза» (см. рис. 2.12) с расслаблением и выдохом.

Плавание на груди с помощью движений ногами и одной рукой кролем с дыханием (в другой руке — доска). По 25 м каждой рукой (см. рис. 4.14).

Плавание брассом на спине в медленном темпе — 20 м, кролем на груди на задержке дыхания в быстром темпе — 5 м. 4 раза.

И. п. —стоя на дне, изучать движения двумя руками кролем с дыханием (см. рис. 2.19).

И.п. — стоя на неглубоком месте, перебрасывать мяч, элементы игр: водное поло, «собачка». 3—5 мин.

Вдох

Р![]() ис.

4.26. Примерный комплекс упражнений

№ 16, применяемый

на санаторном этапе при гипотонической

болезни и вегетососудистой

дистонии

ис.

4.26. Примерный комплекс упражнений

№ 16, применяемый

на санаторном этапе при гипотонической

болезни и вегетососудистой

дистонии

Плавание на спине с помощью движений ногами брассом со скольжением и расслаблением — 25 м, кролем на спине в полной координации — 25 м.

И. п. —лежа на воде на груди, держаться вытянутыми вперед руками за бортик. Выполнять выдохи при опускании головы в воду, ноги должны всплывать на поверхность воды. 10 раз (рис. 4.26, 6).

Купание. 5 мин.

Задачи тренирующего режима (диспансерпо-поликлинический этап): восстановление ослабленных физиологических функций организма, тренировка систем организма, повышение физической работоспособности, социально-трудовая и бытовая адаптация больного. Увеличивается число упражнений, их повторений; движения усложняются, повышается темп их выполнения. Включаются упражнения с использованием ускорений, прыжки. На-

288

289

грузка

повышенная, с периодическим расслаблением,

и целом комплекс упражнений приближается

к систематической тренировке.

грузка

повышенная, с периодическим расслаблением,

и целом комплекс упражнений приближается

к систематической тренировке.

Примерный комплекс упражнений № 17, применяемый на диспан-серно-поликлиническом этапе при гипотонической болезни и вегето-сосудистой дистонии

Прыжок в воду с бортика «солдатиком» (см. рис. 2.15) или из и. п. сидя.

Вдох, толчок от бортика или дна, выполнить скольжение винтом с выдохом (см. рис. 4.8). Повторить 4 раза. Направление вращения менять.

Плавание брассом на спине — 50 м (см. рис. 1.9). Концентрация внимания на скольжении, расслаблении.

И. п. — стоя на дне, проводить тренировку дыхания при плавании кролем 3:3 (см. рис. 2.19).

Плавание дистанции 50 м: 10—15 (до 25) м кролем на груди (см. рис. 1.6) с дыханием 3 : 3 в быстром темпе, далее — кролем на спине (см. рис. 1.7) в спокойном темпе. Повторить 3—4 раза.

Несколько человек в и. п. — стоя, образуют круг на глубине воды до пояса или груди. Проводится игра. Небольшой надувной пляжный мяч на веревке раскручивается игроком, находящимся в центре. Когда летящий мяч приближается, игроки садятся под воду Кого заденет мяч, тот меняется с центровым игроком местами. С места сходить нельзя. 2 мин (рис. 4.27, 1).

Рис. 4.27. Примерный комплекс упражнений № 17, применяемый на дис-пансерно-поликлиническом этапе при гипотонической болезни и вегето-

сосудистой дистонии

Ходьба по дну, имитируя движения руками дельфином с дыханием {см. рис. 4.23).

Плавание с помощью движений ногами брассом с дыханием — 20 м, кролем в полной координации в быстром темпе — 5 м. 2—4 раза.

Эстафета по 2 — 3 человека. Каждый участник должен проплыть любым способом 10—15 м с мячом (мяч впереди), затем перекинуть его назад, следующему участнику, который ловит мяч и проплывает заданную дистанцию (см. рис. 4.26).

Лежание на спине (см. рис. 2.12) как можно дольше.

Плавание кролем на спине, брассом на груди (см. рис. 1.8) в спокойном темпе — по 25 м, последние 5 м — кролем на груди на задержке дыхания.150—200 м.

Упражнение «Летающий дельфин» (выпрыгивания и полеты над водой) (см. рис. 4.16).

Плавание на боку (см. рис. 1.10), на каждом — по 25 м. 100 м.

Подныривания под дорожку с выдохом в воду. 6—8 раз (рис. 4.27, 2).

Свободное плавание, игры с мячом. 5 мин.

При выходе из воды выполняется ходьба с движением руками, как при плавании брассом с дыханием.

Ревматизм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани, с преимущественной локализацией (месторасположением) процесса в сердечно-сосудистой системе. Чаще всего возникает у людей, предрасположенных к данному заболеванию, особенно в детском и молодом возрасте, у женщин, а также после ангины, обострения хронического тонзиллита, при генетической предрасположенности и др. В первую очередь при этом заболевании происходит поражение оболочек сердца, формируя впоследствии порок сердца и хроническую сердечную недостаточность. Поражение оболочек сердца (чаще — миокарда) называется ревмокардитом. Симптомы заболевания — кардиалгия, одышка при нагрузке (у детей наблюдается и в состоянии покоя), перебои в работе сердца, изменения показателей на электрокардиограмме. Начало заболевания может проявиться как ревматический полиартрит с быстро нарастающей болью и припухлостью в крупных суставах, невозможностью активных движений, с повышением температуры тела. Миокардит, эндокардит, перикардит — воспалительные заболевания оболочек сердца (соответственно мышечной, внутренней и внешней). Могут осложниться формированием пороков сердца, застоем в малом и большом круге кровообращения.

Приобретенные пороки сердца — поражение клапанов и отверстий, развившиеся в результате заболеваний сердца (как правило, ревматизма). Характеризуются данные заболевания нарушением работы сердца, застойными явлениями в малом и болыиом круге кровообращения. Сущность процесса состоит в том, что в результате недостаточности клапана (укорочения его створок) или сте-

290

291

ноза

(сужения) отверстия возникают расстройства

внутрисердеч-ного

кровообращения с последующим развитием

гипертрофии (увеличение

объема и массы органа) соответствующих

камер сердца. Обычно

показано оперативное лечение.

ноза

(сужения) отверстия возникают расстройства

внутрисердеч-ного

кровообращения с последующим развитием

гипертрофии (увеличение

объема и массы органа) соответствующих

камер сердца. Обычно

показано оперативное лечение.

Методика лечебного плавания

Занятия лечебным плаванием при перечисленных заболеваниях начинаются со свободного режима стационара при стойкой компенсации кровообращения. Задачи лечебно-оздоровительного плавания: тренировка сердечно-сосудистой системы и всего организма, укрепление миокарда, активизация периферического кровообращения, обучение правильному дыханию. В программу занятий включаются простые упражнения для всех мышечных групп в медленном и среднем темпе, дыхательные упражнения (статические и динамические) умеренной глубины с удлиненным выдохом, паузы отдыха при расслаблении мышц. Продолжительность занятий — 20 — 35 мин. Методика проведения аналогична методике комплекса упражнений, применяемой при атеросклерозе с учетом состояния больного, остаточных явлений, уделяя особое внимание дыханию.

Облитерирующий эндатериит — заболевание периферических кровеносных сосудов (облитерация, иди заращение, и, как следствие, нарушение кровообращения и питания тканей). Данное заболевание чаще встречается у мужчин. Развиваются пристеночные тромбы, происходит резкое сужение сосудов. При отсутствии лечения возможна гангрена пораженной конечности. Преимущественно происходит поражение артерий нижних конечностей. Причины возникновения заболевания: курение, хронические инфекции, отморожение, злоупотребление алкоголем, стрессы, атеросклероз. Вначале протекания болезни наблюдаются симптомы: холодеют конечности, немеют пальцы, быстро утомляются ноги, происходят судороги икроножных мышц, затем появляются синюшность кожи голени, перемежающаяся хромота (резкие боли в икроножных мышцах при ходьбе), боли в ногах в состоянии покоя и, наконец, гангрена пальцев и стоп.

Принцип действия физических упражнений основан на улучшении коллатерального кровообращения в пораженной конечности, на стимуляции периферического, в том числе капиллярного, кровообращения. Лечебно-оздоровительное плавание показано при I —II стадиях заболевания (перемежающаяся хромота при ходьбе до 200 м) и после оперативного вмешательства в процессе заживления ран. Противопоказаны занятия лечебно-оздоровительным плаванием при наличии язвенно-некротических изменений, при острых тромбозах и эмболии сосудов, флебитах, прогрессирующем некрозе тканей с резко выраженным болевым синдромом, обшей воспалительной реакции, а также при послеоперационных осложнениях.

Варикозное расширение вен. Самое распространенное сосудистое заболевание (до 20% взрослого населения, обычно наблюдается у женщин) — склеротическое изменение стенок вен; недостаточность их клапанов. Вены удлиняются, становятся извилистыми, образуются мешковидные выпячивания.

Причинами заболевания являются слабость стенок и клапанов вен врожденного или приобретенного характера, механическое нарушение венозного оттока, закупорка вен или сдавливание извне, наследственность. У женщин часто пусковым механизмом для развития данного заболевания становятся беременность и послеродовой период.

Характерные симптомы заболевания: тупые, ноющие боли в ногах (особенно при ходьбе, а также в положении стоя), быстрая утомляемость ног, отпущение в них тяжести, иногда — судороги (приступообразные непроизвольные сокращения мышц), зуд на коже. Над сильно расширенными венами кожа истончается, появляются язвы.

Методика лечебного плавания

Противопоказания к занятиям лечебно-оздоровительным плаванием: острые тромбозы (тромбофлебиты) с местной и общей воспалительной реакцией. Горизонтальное положение в воде в сочетании с «невесомостью» становится разгрузочным для нижних конечностей; помимо этого, на сосуды действует давление воды, а более низкая температура воды оказывает тонизирующее на них влияние, как и на весь организм в целом. Проведение занятий по лечебно-оздоровительному плаванию направлено на решение следующих задач: улучшить периферическое кровообращение за счет ускорения венозного и лимфатического оттока, активизировать сердечно-сосудистую деятельность, уменьшить дистрофические изменения в тканях пораженных конечностей, повысить работоспособность больного.

Методики проведения занятий по плаванию при облитери-рующем эндотериите и варикозном расширении вен близки. Главная их особенность заключается в том. чтобы умеренно и постепенно повышать нагрузки. Занятия проводятся малогрупповым способом (по 4 — 6 чел.), их продолжительность составляет от 20 до 40 мин. Включаются общеукрепляющие и специальные упражнения для нижних конечностей с большим объемом движений в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах с постепенно возрастающей амплитудой движений. Оптимальны динамические нагрузки с чередованием сокращения и расслабления мышц, исключаются скоростно-с иловые нагрузки. Обязательно применяются упражнения для здоровой конечности, дыхательные (статические и динамические), для расслабления мышц. Как можно чаще меняется положение конечности. Используются подвижные игры с паузами для отдыха.

292

293

Примерный

комплекс

упражнений

№

18, применяемый

на

первых

занятиях

лечебным

плаванием

при

облитерирующем

эндотериите,

варикозном

расширении

вен

Примерный

комплекс

упражнений

№

18, применяемый

на

первых

занятиях

лечебным

плаванием

при

облитерирующем

эндотериите,

варикозном

расширении

вен

И. п. — сидя на бортике, ноги в воде. Выполнять упражнение «педаль-ки» — поочередное сгибание и разгибание стоп. 2 раза по 15—20 движений (рис. 4.28, 1).

И. п. — сидя на бортике, ноги в воде, подвигать ногами.

Упражнение «Насос» в парах (см. рис. 4.22).

И.п. — лежа на груди на воде, в руках — доска, голова поднята над водой. Плавание при помощи движений ногами «собачкой» (см. рис. 4.9). Темп свободный. 10—15 м.

И. п. — лежа на груди на воде, под животом — доска или круг, ноги расслаблены. Плавание при помощи рук «по-своему» — 25 м (рис. 4.28, 2).

Упражнение «Водяной футбол» (см. рис. 4.19).

И. п.-*-стоя на дне, держаться одной рукой за бортик. Выполнять круговые движения ногой (см. рис. 4.18). По 5—6 кругов каждой ногой.

Изучение движений руками кролем у бортика (см. рис. 2.19). 2 мин.

И. п. — сидя на бортике, ноги в воде. Изучение движений ногами кролем (см. рис. 2.18). 10 движений, расслабление, поднять руки через стороны вверх — вдох, опустить — выдох. 3—4 раза.

И. п. —лежа на груди на воде, под животом —доска. Плавание кролем на задержке дыхания в медленном темпе — 5—7 м, сделать вдох и расслабиться (выдыхая, руки и ноги опустить в воду). 3—4 раза (рис. 4.28, 3).

Изучение движений ногами брассом, сидя на бортике, с расслаблением после каждых 6—8 движений (рис. 4.28, 4).

Рис. 4.28. Примерный комплекс упражнений № 18, применяемый на первых занятиях лечебно-оздоровительного плавания при облитерирующем эндотериите и варикозном расширении вен

И. п. —лежа на груди на воде, под животом —доска. Разгребать воду перед собой, ноги расслаблены. 1 мин (рис. 4.28, 5).

И. п. — лежа на груди на воде, держаться руками за бортик, голова поднята над водой. Выполнять движения ногами брассом, с паузой расслабления.15—20 раз (рис. 4.28, 6).

И. п. — то же, но под животом — доска. Сделать вдох, опустить голову под воду — долгий выдох. 10—15 раз (см. рис. 4.28, 3).

Отталкивания от дна и бортика с последующим скольжением на груди и спине (см. рис. 2.13). 6—8 раз.

Подводный самомассаж — потряхивание мышц ног руками.

Примерный комплекс упражнений № 19, применяемый на санаторном этапе при облитерирующем эндотериите, варикозном расширении вен

Ходьба и бег по дну {см. рис. 2.10). 50 м.

И. п. — держась на воде на глубоком месте, в руках — круг или 2—3 доски, ноги расслаблены. Опираясь на доски, подтянуться — вдох, расслабить руки, опуститься под воду — выдох. 8— 10 раз (рис. 4.29, 1).

Отталкивания от дна бортика с последующим скольжением на груди и спине (см. рис. 2.13). 6—8 раз.

Плавание кролем на груди в полной координации — 25 м (см. рис. 1.6). Уделить внимание движениям руками. Плавание брассом на спине — 25 м (см. рис. 1.9). 2 раза, с отдыхом в интервале.

Плавание с помощью движений ногами брассом на груди (с доской в руках и дыханием) (см. рис. 4.24). Необходимо сделать наименьшее количество толчков на дистанции 50 м.

Упражнения у бортика: ходьба «гигантскими шагами», сесть на «шпагат» (рис. 4.29, 2).

Плавание с помощью движений ногами кролем в ластах: на груди — 25 м, на спине — 25 м. 2 раза.

И. п. — стоя на дне, сделать вдох, выполнить упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на груди (см. рис. 2.12). 3 раза.

Упражнение в парах. И. п. — лежа на воде на груди, смотреть друг на друга и держаться вытянутыми руками за один круг (или 2 доски). Выполнять движения ногами брассом, стараясь перетянуть соперника. Руки держать прямыми, под воду не опускать. 2—3 раза по 10 с (рис. 4.29, 3).

И.п. — лежа на груди на воде, под животом — доска. Выполнять поочередное сгибание и разгибание ног в коленях. 2 раза по 15—20 движений (рис. 4.29, 4).

Плавание с помощью движений руками — 15—20 м, ногами — 5— 10 м. Проплыть дистанцию 25 м. Таким образом проплыть кролем на груди, затем брассом на спине, кролем на спине и брассом на груди. 100—200 м. Темп свободный.

Игра «Гонки на лодках». И. п. — лежа на воде грудью на двух досках. По команде, имитируя движения руками дельфином (голову в воду можно не опускать), проплыть 25 м. Задача — доплыть быстрее соперника, стараясь не упустить доски. Обратно возвращаться лежа на спине, положив одну доску под плечи, вторую зажав ногами, подгребая только кистями и предплечьями (рис. 4.29, 5).

294

295

Рис. 4.29. Примерный комплекс упражнений № 19. применяемый на санаторном этапе при облитерирующем энлотериите и варикозном

расширении вен

Выпрыгивания из воды (см. рис. 4.10, 4.16). 10 раз.

Плавание на боку в свободном темпе, с отдыхом и сменой положения. 2 раза по 25 м на каждом боку.

Подводный самомассаж — потряхивание мышц ног руками.

Упражнение «Звездочка» на спине (см. рис. 2.12).