2.2 Расчет циклона

Циклоны относятся к сухим пылеуловителям – аппаратам, в которых отделение частиц примесей от воздушного потока происходит механическим путем за счет сил гравитации, инерции, Кориолиса.

Циклоны бывают двух типов: цилиндрические и конические. Принцип действия циклона основан на том, что газовый поток вводится в аппарат через патрубок по касательной к внутренней поверхности корпуса и совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса к бункеру. Под действием центробежной силы частицы пыли образуют на стенке циклона пылевой слой, который вместе с частью газа попадает в бункер. Частицы пыли отделяются от газа в бункере за счет поворота газового потока на 1800. газовый поток, освободившийся от пыли, образует вихрь и выходит из бункера и дает начало вихрю газового потока, который выходит из циклона через выхлопную трубу. Бункер должен быть герметичен, так как при разгерметизации бункера за счет подсоса наружного воздуха происходит вынос пыли с потоком через выхлопную трубу.

Для очистки пылегазовоздушной смеси при заданных условиях конические циклоны не подходят, так как значение действительной скорости в циклоне отклоняется от значения оптимальной больше, чем на 15%.

Для разрабатываемой установки выбираем цилиндрический циклон ЦН-15У.

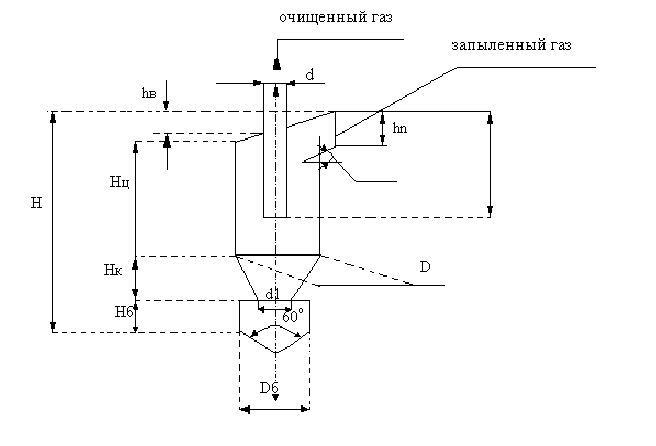

2.2.1 Схема цилиндрического циклона показана на рисунке 2.4

Рисунок 2.4 – Схема цилиндрического циклона

Для циклонов принят следующий ряд внутренних диаметров D, мм: 200, 300, 400, 500, 600, 700,800. Размер диаметра бункера Dб берется равным 1,5 D; высота бункера 0,8D; днище бункера выполняется с углом 60° между стенками; выходное отверстие имеет диаметр 250 или 300мм.

2.2.2 Определяем оптимальную скорость газа Wгопт в сечении циклона по данным, приведенным в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Тип циклона |

ЦН-2У |

ЦН-15У |

ЦН-15 |

ЦН-11 |

СК-ЦН-34м |

СК-ЦН-34 |

Wгопт , м/с |

4,5 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

2,0 |

2,5 |

Wгопт = 3,5 (м/с)

2.2.3 Расчёт циклона ведем при наличии данных dm и lg r методом последовательных приближений в следующем порядке.

dm = 20 мк м

lg r = 0,283

Таблица 4.3

Тип цик - лона |

ЦН 2У

|

ЦН -15У

|

ЦН -11

|

СДК-ЦН-33 |

СК-ЦН-34 |

СК-ЦН34М |

ЦН-15 |

d50T |

8,5 |

6,0 |

5,65 |

4,31 |

4,95 |

5,3 |

6,5 |

Lgr |

0,308 |

0,283 |

0,352 |

0,364 |

0,308 |

0,340 |

0,352 |

2.2.4 Вычисляем диаметр циклона по формуле:

D = 4V1 / Wг опт, . (м) (4.19)

D = (4*1,73 / 3,14 * 3,5) =(6,92/10,99) = 0,79(м)

Полученное значение D округляем, до ближайшего значения внутреннего диаметра циклона: D м: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7,0,8.

Принимаем значение D циклона = 0,8 м

2.2.5 Находим действительную скорость газа в циклоне, м/с

W = 4V1 / n D2, (4.20)

W = 4*1,73 / 3,14 *1*0,82 = 6,92/2,0096 = 3,44 (м/с)

n – число параллельно установленных циклонов.

Действительная скорость в циклоне не должна отклоняться от оптимальной более чем на ±15%.

Проверка:

3,5 – 100%

3,44 – Х

Х = 98,28; 100 - 98,28 = 1,72%

2.2.6 Определяем коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона:

= K1 * K2 * 500, (4.21)

где K1 – поправочный коэффициент на диаметр циклона (таблица 4.5).

Таблица 4.5

Тип циклона |

Значение К1 для D (в мм) |

||||

150 |

200 |

300 |

400 |

500 |

|

ЦН-11 |

0,94 |

0,95 |

0,96 |

0,99 |

1,0 |

ЦН-15 ,ЦН-15У, ЦН-24 СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34 |

0,85 |

0,90 |

0,93 |

1,0 |

1,0 |

СК-ЦН-34М |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

К1 = 1,0

K2 - поправочный коэффициент на запыленность воздуха (таблица 4.6).

Таблица 4.6

Тип циклона |

Значение К2 при Свх, г/м3 |

|||||

10 |

20 |

40 |

80 |

120 |

150 и выше |

|

ЦН-11 |

0,96 |

0,94 |

0,92 |

0,90 |

0,87 |

0,5 |

ЦН-15 |

0,93 |

0,92 |

0,91 |

0,90 |

0,87 |

0,86 |

ЦН-15У |

0,93 |

0,92 |

0,91 |

0,89 |

0,88 |

0,87 |

ЦН-2У |

0,95 |

0,93 |

0,92 |

0,90 |

0,87 |

0,86 |

СДК-ЦН-33 |

0,81 |

0,78 |

0,78 |

0,77 |

0,76 |

0,745 |

СК-ЦН-34 |

0,98 |

0,947 |

0,93 |

0,915 |

0,91 |

0,90 |

СК-ЦН-34М |

0,99 |

0,97 |

0,95 |

0,915 |

0,91 |

0,90 |

К2 = 0,93

500 – коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500 мм (таблица 4.7).

Таблица 4.7

Тип циклона |

Значение 500 |

Тип Циклона |

Значение 500 |

||

При выхлопе в атмосферу |

При выхлопе в гидравлическую часть |

При выхлопе в атмосферу |

При выхлопе в гидравческую часть |

||

ЦН-11 |

250 |

245 |

СДК-ЦН-33 |

600 |

520 |

ЦН-15 |

163 |

155 |

СК-ЦН-34 |

1150 |

1050 |

500 = 163

= 1,0 * 0,93 * 163 = 151,6

2.2.7 Гидравлическое сопротивление циклона вычисляем по формуле:

P = * (r * W2/2), (Па). (2.22)

P = 151,6 * (1,25 * 3,442 / 2) = 1121,23 (Па)

2.2.8 Эффективность очистки газа в циклоне определяем по формуле:

1= 0,5 * [1 + Ф (х)], (2.23)

Ф (х)=0,8849

1= 0,5 * [1 +0,8849] = 0,94

где Ф (х) – табличная функция от параметра х, равного:

х = (lg * (dm/d50)) / lg2r + lg2n. (2.24)

х = (lg (20/5,8)) / 0,2832+0,3342 = 1,125

Величина d50 определяется по уравнению

d50= d50T(D/DT)(пт/п)(/т)( т/) ,

где d50T и lgr для каждого циклона приведены в таблице 4.3

Таблица 4.3

Тип цик - лона |

ЦН 2У

|

ЦН -15У

|

ЦН -11

|

СДК-ЦН-33 |

СК-ЦН-34 |

СК-ЦН34М |

ЦН-15 |

d50T |

8,5 |

6,0 |

5,65 |

4,31 |

4,95 |

5,3 |

6,5 |

Lgr |

0,308 |

0,283 |

0,352 |

0,364 |

0,308 |

0,340 |

0,352 |

d50= 6,0 (0,8/0,6)(1930/2800)(22,23*10-6/22,2*10-6)(3,5/3,44) = 6,0(1,33*0,69*1,001*1,02)=5,8

DT = 0,6 м ; пт = 1930 кг/м3; т = 22,2 * 10-6 Па*с; т = 3,5 м/с.

D, п, , - полученные параметры для рассчитываемого циклона.

Значения Ф (х) определяем по полученным значениям х (таблица 4.4).

Таблица 4.4

Х= |

-2,70 |

-2,0 |

-1,8 |

-1,6 |

-1,4 |

1,2 |

-1,0 |

-0,8 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ф (х)= |

0,0035- |

0,0228 |

0,0359 |

0,0548 |

0,0808 |

0,1151 |

0,1587 |

0,2119 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.3.1 Определяем теоретический диаметр частиц, которые полностью осаждаются:

dmin = 3 * г (R2 – R1) / *n*n*Wг, м;

dmin = 3 * 22,23*10-6(0,4 – 0,3)/3,14*2*2800*3,5 = 3*(0,000002223/61544) =18,03 (мк м)

где n=2; R1 и R2 - соответственно радиусы выхлопной трубы и циклона, м;

R1 = 0,3 м

R2 = 0,4 м

W = 3,44 м/с,

2.3.2 Промежуточное значение эффективности циклона определяем по формуле:

hi =di2/ d2

d1 = 1 мк м

d2 = 5 мк м

d3 = 10 мк м

d4 = 15 мк м

d5 = 18 мк м

h1 = 12/18,032 = 0,3%

h2 = 52/18,032 = 7,7%

h3 = 102/18,032 = 30,8%

h4 = 152/18,032 = 69,21%

h5 = 182/18,032 = 100%

2.3.3 Построим график h,% от d (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – График теоретической зависимости η от d.

Таблица 2.2.2 – Геометрические характеристики циклона

Геометрические характеристики (в долях от внутреннего диаметра циклона) |

Обозначение |

Числовое значение |

Высота цилиндрической части |

Нц |

2,11 |

Высота заглубления выхлопной трубы |

hт |

2,11 |

Высота конической части |

Нк |

1,75 |

Внутренний диаметр выхлопной трубы |

d |

0,59 |

Внутренний диаметр пылевыпускного отверстия |

d1 |

0,3 |

Высота внешней части выхлопной трубы |

hв |

0,4 |

Высота установки фланца |

hфл |

0,1 |

Высота входного патрубка |

hп |

1,11 |

Длина входного патрубка |

l |

0,6 |

3.4 Расчет скруббера Вентури

Расчет скруббера определяется геометрическими параметрами трубы Вентури. Схема скруббера Вентури представлена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 - конфузор; 2 - горловина; 3 - диффузор; 4 - скрубер центробежного типа (сепаратор); 5 - отстойник; 6 - бак для осветления жидкости; 7 – насос.

3.4.1 Диаметр горловины:

dг = 4*V1 / *1 (м),

где V1 - расход очищаемого газа, м3/с;

1 - скорость очищаемого газа в горловине трубы, лежит в широких пределах, 1 = 60150 м/с. 1 = 100 м/с

dг = 4*1,73/ 3,14*100 = 0,148 м

3.4.2 Длина горловины – ℓг = 1,25 dг (м).

ℓг = 1,25*0,148 = 0,185 м

3.4.3 Диаметр входного сечения конфузора и выходного диффузора:

DK = 1,12* V1/2 , DД = 1,12 * V1/3 , (м),

DK = 1,12 * 1,73/17 = 0,36 м; DД = 1,12 * 1,73/23 = 0,31 м

где 2,3 - скорость газа на входе в конфузор, лежит в пределах 2 = 1520 м/с соответственно, на выходе из диффузора, лежит в пределах 3 = 2025 м/с.

4.4.5. Диаметр форсунки

dф = 4*ж *Lж / nф *2*P ,

dф =4*0,73*1000*0,005/3,24*2*3,14*150000 = 0,0022 м

nф = 0,362/0,22 = 3,24

где nф - число форсунок - принимается из расчета, что максимальный диаметр орошения – 200 мм, т.е. при Dк > 200 мм количество форсунок определяется: nф = Dк2 / 0,22 - округляется до целого числа.

ξ – коэффициент расхода жидкости, ξ=0,73;

Lж - расход раствора через форсунку, м3 /с определяется по формуле:

Lж = (m V1);

Lж = (0,003*1,73) = 0,005

m - удельный расход жидкости, (m = 0,001 – 0,003 м3/ м3);

3.4.6 Параметры: ℓ3 = 1 1,5 Dк;

ℓ4 = 0,51,0 Dд.

ℓ3 = 1,5*0,36 = 0,54 м

ℓ4 = 1,0*0,31 = 0,31 м

3.4.7 Диаметр сепаратора

Dc = 1.12 V1*(1+m) / c (м),

где с - скорость смеси, с = 1,5 3 м/с.

Dc = 1.12 1,73* (1 + 0,003) / 2 = 1,043 м

4.4.8 Гидравлическое сопротивление скруббера определяется сопротивлением трубы Вентури:

P = 0.12 *( г*21/2) + 0,6 * (m*ж*23/2), (Па)

P = 0.12 *( 1,25*1002/2) + 0,6 * (0,003*232/2) = 750,48 (Па)

4.4.9 Эффективность очистки скруббера Вентури определяем по формуле:

= 1-e-En,

где n - коэффициент, n = 0,28;

E = P + Рж*m*ρжс2 / 2,

E = 750,48 + 150000*0,003*1000*22/2 = 900750,48

где - ж. - плотность жидкости при соответствующей температуре, кг/м3 ;

ж.= 1000 кг/м3; Р - давление жидкости перед форсункой;

Р = 150000 Па;

Эффективность очистки скруббера:

![]()

5 Расчет охладителя газа

В качестве охладителя газа используется кожухотрубчатый теплообменник.

Теплообменниками называют аппараты, предназначенные для передачи тепла от одних веществ другим.

В зависимости от способа передачи тепла различают две основные группы теплообменников:

1) поверхностные теплообменники, в которых перенос тепла между обменивающимися теплом средами происходит через разделяющую их поверхность теплообмена;

2) теплообменники смешения, в которых тепло передается от одной среды к другой при их непосредственном соприкосновении.

Значительно реже применяются в химической промышленности регенеративные теплообменники, в которых нагрев жидких сред происходит за счет их соприкосновения с ранее нагретыми твердыми телами (насадкой), заполняющей аппарат, периодически нагреваемой другим теплоносителем.

Кожухотрубчатые теплообменники относятся к числу наиболее часто применяемых поверхностных теплообменников. В кожухотрубчатом теплообменнике одна из обменивающихся теплом сред движется внутри труб (в трубном пространстве) ,а другая – в межтрубном пространстве. Среды обычно направляют противотоком друг другу. При этом нагреваемую среду направляют снизу вверх, а среду, отдающую тепло, - в противоположном направлении. Такое направление движения каждой среды совпадает с направлением, в котором стремится двигаться данная среда под влиянием изменения ее плотности при нагревании/охлаждении.

В качестве охладителя газа используется кожухотрубный теплообменник (Рисунок 2.4.1).

Рисунок 2.4.1. – Схема кожухотрубчатого теплообменника.

2.4.1 Уравнение теплового баланса и теплопередачи

Q= Gг * Сpг*(tнг – tк г) = Gв * Cpв (tвк - tвн) = К* F* tcр. (.1)

2.4.2 Количество теплоты из уравнения

Q= Gг * Сpг*(tнг – tк г),

где – Gг = V1*г – расход газа;

Срг – удельная изобарная теплоёмкость газа = 1 кДж/кг*град;

tнг – температура входящего газа =218С;

tкг – температура выходящего газа = 18,5С.

Gг = V1*г = 1,73м3/с * 1,25 кг/м3 = 2,16 кг/с

Q= 2,16 * 1 * (218 – 18,5) = 430000,92 (Дж/с)

5.3 Найдем расход воды из уравнения:

Gв = Q / Cpв (tвк - tвн),

Gв = 430000,92/ 4180 (33,5 + 15) = 2,12( кг/с).

5.4 Поверхность теплообмена:

F = Q / K*tср , (5.2)

F = 430000,92/131,58* 9,9 = 330,11м

где - Cpв - удельная изобарная теплоемкость воды = 4,18 кДж/кг*град;

tвк – температура воды на выходе 33,5 С,

tвн - температура воды на входе = 15С,

tср–средний температурный напор,

K – коэффициент теплопередачи, Вт/м2*град.

K= 1 / (1/в* dн /dв)+(1/*(ℓn (dн/dв))+(1/н* dв /dн) , (5.3)

где - в и н – коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружных поверхностях трубок соответственно:

в = 450 Вт / м2*град; н = 2500 Вт / м2*гра

- коэффициент теплопроводности; = 45 Вт / м*град;

dн – наружный диаметр трубки = 22 м; dв – внутренний диаметр трубки = 18 м. (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Размеры трубок, мм |

Варианты |

|||||||||

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

dн |

14 |

16 |

18 |

20 |

14 |

16 |

18 |

18 |

22 |

20 |

dв |

12 |

14 |

14 |

18 |

12 |

13 |

14 |

14,5 |

18 |

16 |

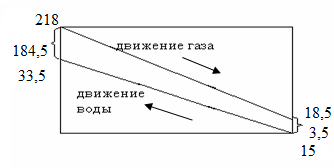

Рисунок 5.2–Схема движения теплоносителей

Средний температурный напор:

Dtср = (Dtб - Dtм )/ ℓn Dtб / Dtм; из рисунка 5.2

Dtб = tнг – tвк, Dtм = tкг – tвн. (5.4)

Dtср = (184,5 - 3,5)/ ℓn184,5/3,5 = 9,9

Dtб = (218 - 33,5) = 184,5

Dtм = 18,5 – 15 = 3,5

5.5. Определяем конструктивные параметры теплообменника

Коэффициент заполнения:

![]() (5.5)

(5.5)

где – S1 – площадь, занимаемая трубной решеткой; Sтр – площадь, занимаемая трубным пучком.

hз = dн2 n / D2

отсюда n = D2 * hз / dн2 – количество трубок.

Количество трубок n можно определить, используя уравнения:

Sтр вн = pdв2 n /4; Wг = V1/ Sтр вн ,

где Wг принимаем = 5м/с.

Sтр вн = V1/ Wг = 1,73/5 = 0,346

n = 4*1,73/3,14*0,0182*5 = 6,92/0,005 = 1384

Коэффициент hз находится в пределах от 0,7 до 0,82. Выбираем значение 0,76.

Определяем D теплообменника:

D = (dн2*n/hз) =(0,0222 * 1384/0,76) = 0,93(м)

Длина теплообменника: ℓ = F/p*dн*n

ℓ = 33,11/ 3,14*0,022*1384 = 0,35 м

Ширина крышки:

H = 0,3D , м

H = 0,3 * 0,93 = 0,279 м