Кластерная теория экономического роста и её роль в концепции региональных инновационных систем

Кластер (в экономике) (англ. cluster) - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Кластеры представляют новый тип пространственной организационной формы, лежащей между рынками «на расстоянии вытянутой руки» с одной стороны, и иерархией или вертикальной интеграцией – с другой. Кластер, таким образом, является альтернативным способом организации ценностной цепочки.

На основании зарубежного опыта установлены следующие основные характеристики кластеров:

1.географическая концентрация и/или функциональная

взаимосвязанность участников

2.специализация фирм - субъектов кластера

3.множество участвующих экономических агентов

4.конкуренция и кооперация

5.социальная встроенность

6.инновационность

Кластерный анализ экономики Научные взгляды

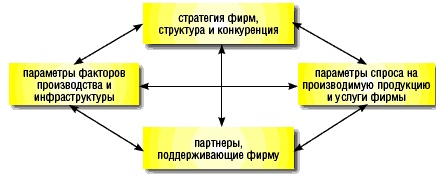

М. Портер, как популяризатор понятия экономического кластера, показал, что конкурентоспособность компании, во многом, определяется конкурентоспособностью её экономического окружения, которая, в свою очередь, зависит от базовых условий (общего ресурса) и конкуренции внутри кластера.

Портер разработал широко известную методику анализа конкурентоспособности, а также описал стадии роста конкурентоспособности национальной экономики (от стадии «первичных факторов», таких как дешёвый труд, до стадии конкуренции на основе инноваций и последней стадии — конкуренции на основе богатства).

По мнению М. Портера, чем сильнее развита конкуренция на внутреннем рынке страны и выше требования покупателей, тем больше вероятность успеха компаний из этой страны на международных рынках (и наоборот, ослабление конкуренции на национальном рынке приводит, как правило, к утрате конкурентных преимуществ).

Майкл Портер

Профессор кафедры делового администрирования Гарвардской бизнес-школы, признанный спе-циалист в области изучения экономической конкуренции, в том числе конкуренции на между-народных рынках, конкуренции между странами и регионами. Разработал теорию конкурентных преимуществ стран.

Конкурентный ромб м. Портера

В список факторных условий М. Портер включил следующие группы условий:

-людские ресурсы

-природные ресурсы

-капитал

-научно-информационный потенциал

-инфраструктура

Главной идеей М. Портера является идея о том, что основные для конкурентоспособности факторы страной не наследуются, а создаются.

Классификация отраслей экономики

Местные отрасли (local industries). Занятость в этих отраслях распределяется примерно равномерно по всем регионам, т.е. пропорционально численности населения регионов. Местные отрасли поставляют товары и услуги, главным образом, на местный рынок.

Эти отрасли лишь в ограниченной степени конкурируют с другими регионами. Местные отрасли относятся в основном к неторгуемому сектору.

Ресурсозависимые отрасли (resource dependent industries). Занятость в этих отраслях сосредоточена преимущественно по месту нахождения природных ресурсов. Однако, эти отрасли конкурируют с другими национальными и международными регионами.

Торгуемые отрасли (traded industries). Это отрасли, не зависящие от природных ресурсов. Они продают свои товары и услуги во всех регионах и часто в других странах. Они базируются в определенных регионах, но не на основе ресурсов, а в силу более широких конкурентных соображений. Соответственно, распределение занятости в этих отраслях по регионам отличается высокой неравномерностью.

Среди экономистов имеются разные взгляды на специализацию и диверсификацию отраслевого портфеля региональных экономики:

1. Регион должен специализироваться на ограниченном круге отраслей, что позволит региональной экономике быстрее расти.

2. Широкий набор отраслей в регионе будет “высекать” инновации и стимулировать творчество.

Позиция Портера

Отрасль вообще не является подходящей единицей для анализа из-за множества межотраслевых связей внутри кластера. Поэтому специализация в кластерах, а не в отраслях, должна вести к лучшему функционированию.

Местные кластеры. Всего 16 типов местных кластеров

-Местные коммерческие услуги

-Местные общественные и гражданские организации

-Местное образование и обучение

-Местные отдых/развлечения и СМИ

-Местные финансовые услуги

-Местное производство и продажа продовольствия и напитков

-Местные услуги здравоохранения

-Местные учреждения для приема визитеров/гостей

-Местные товары и услуги для дома

-Местные промышленные продукты и услуги

-Местные логистические услуги

-Местные транспортные продукты и услуги

-Местные персональные услуги (не медицинские)

-Местная недвижимость, строительство и проектирование

-Местная розничная торговля одеждой и аксессуарами

-Местные муниципальные услуги

Ресурсозависимые кластеры. Всего 10 типов ресурсозависимых кластеров

1) РЗ сельскохозяйственные продукты

2) РЗ добыча угля

3) РЗ комбинированные энергетические услуги

4) РЗ производство удобрений

5) РЗ лес и продукты первичной деревообработки

6) РЗ переработка продуктов животноводства

7) РЗ добыча металлических руд

8) РЗ добыча неметаллических руд

9) РЗ водоснабжение

10) РЗ водный транспорт

Торгуемые кластеры. Всего 41 вид

-Авиа и космические двигатели

-Летательные аппараты и оборона

-Сельскохозяйственные продукты

-Автомобилестроение

-Биофармацевтические продукты

-Строительные приспособления, оборудование и услуги деловые услуги

-Образование и создание знаний

-Развлечения

-Финансовые услуги

-Рыболовство и рыбопродукты

-Тяжелое машиностроение

-Гостиницы и туризм

-Информационные технологии

-Ювелирные изделия и драгоценные металлы

-Нефть и газ, продукты и услуги

-Производство и передача электроэнергии

-Продовольственные товары, готовые к употреблению

-Транспорт и логистика и другие

Каждый торгуемый кластер в среднем связывает 29 отраслей. В среднем, каждая отрасль задействована в двух кластерах.

Сравнительный анализ вертикально-интегрированных структур и кластеров

Параметры для сравнения |

Вертикально-интегрированные структуры |

Кластеры |

Характер производства |

Жесткая специализация |

Инновационный подход, гибкая специализация |

Структура производства |

Централизации в рамках производственной цепочки |

Координация и согласование автономных предприятий |

Характер конкуренции |

Внутри структуры отсутствует, есть на внешнем рынке |

Ограниченно присутствует внутри структуры, есть на внешнем рынке |

Характер рынка труда |

Низкая мобильность рынка труда |

Высокая мобильность рынка труда |

Оценка эффективности |

По показателям отрасли (отраслей) |

По показателям эффективности развития территории присутствия |

Наличие государственного регулирования |

Есть |

Есть, но в меньшей степени |

Развитие кластеров в регионах как фактор модернизации экономики России

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предлагается:

- «формирование территориально-производственных кластеров (не менее 6–8), ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах;

- формирование территориально-производственных кластеров на слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий».

Ряд регионов приняли отдельные программы развития кластеров или создали организационные структуры по их развитию.

Проблема формирования и развития кластеров в регионах России

1) Низкий уровень конкурентоспособности России, не соответствующий ее экономическому потенциалу (по оценкам Всемирного экономического форума, в 2000 – 2011 гг. Россия в рейтинге конкурентоспособности находится в седьмом десятке стран мира)

2) Низкая адаптивность региональных социально-экономических систем России к влиянию глобальных финансово-экономических кризисов (по официальным данным, объём ВВП РФ в кризисном 2009 г. относительно 2008 г. сократился на 7,4% - одно из самых значительных падений показателя в мире)

3) Недостаточно высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научными и образовательными учреждениями регионов, некогда образовывавших территориально-производственные комплексы, негатив-но сказывается на связанности экономического пространства, что препятствует повышению конкурентоспособности России как на микро-, так и на макроуровнях

4) Регионы-лидеры слабо влияют на развитие сопредельных территорий и др.

Модель интеграции интересов власти и бизнеса в рамках кластеров

Говоря о кластерах, можно выделить стратегии, которые дополняют друг друга:

- стратегии, направленные на повышение использования знаний в существующих кластерах

- стратегии, направленные на создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров

Два типичных подхода в кластерной политике и оба подхода применимы в России:

- Комплекс мер, осуществляемых федеральными и региональными органами власти по идентификации кластеров, определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, созданию государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в стране и регионе.

- Второй подход базируется на хорошем знании о существующих в стране или регионе кластерах и подразумевает индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в отдельности.

Стимулирование развития кластеров возможно с использованием различных комплексов мероприятий:

-Проводя политику создания платформы для диалога всех экономических агентов, работающих в кластере.

-Осуществляя диверсификацию местного спроса посредством размещения у местных предприятий государственных заказов с более высокими стандартами.

-Повышая квалификацию местной рабочей силы через реализацию программ дополнительного образования и переподготовки кадров.

-Создавая «брэнд» региона для привлечения иностранных инвестиций, и другие мероприятия.

Целесообразно соединять государственные цели кластерной политики с возможностями банков развития и привлекать их в структуры, осуществляющие координирующие функции в реализации кластерноцй политики.

Для формирования и реализации кластерной политики регионов нужны адекватные региональные институты развития и, особенно, банки развития.

Инновационный центр «Ско́лково» (российская «кремниевая долина» - строящийся современный научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

Федеральный закон Российской Федерации N 244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“» был подписан президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 28 сентября 2010 г.

Биомедицинские технологии

Эксперты кластера поддерживают и развивают инновации в области биомедицинских технологий.

Космические технологии и телекоммуникации

Компании кластера занимаются космическими проектами и развитием телекоммуникационных технологий. Тем самым затрагивается множество сфер деятельности - от космического туризма до систем спутниковой навигации.

ИТ

Команда кластера развивает стратегические направления информационных технологий - от поисковых систем до облачных вычислений.

Энергоэффективные технологии

В рамках кластера поддерживаются инновации и прорывные технологии, нацеленные на сокращение энергопотребления объектами промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры.

Ядерные технологии

Главная цель - инновационное развитие ядерных технологий