Климантова Г. И. Государственная семейная политика современной России: Учебное пособие. - М.: Изда-тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. -192 с.

Глава 2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ АДАПТАЦИИ К НОВОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Проблемы семьи современной России, как уже было отмечено во введении, определяются масштабными политическими, экономическими и социальными преобразованиями последнего десятилетия 20 века. В последние годы исследования положения семьи широко представлены как в научной литературе, так и исследованиях домохозяйств, постоянном мониторинге социально-экономического потенциала семей Всероссийского Центра уровня жизни, опросах общественного мнения ВЦИОМ и РОМИР. Это дает возможность использовать для оценки социально-экономического положения семей солидную фактологическую и статистическую базу. Кроме того, уже имеется опыт более чем десятилетних радикальных экономических преобразований, когда определились основные тенденции развития и стала ясна социальная цена, которую общество и семья вынуждены платить за избранную модель преобразований.

§ 2.1. Воздействие на основные функции семьи уровня и качества жизни

Начавшийся в 1985 году под лозунгом «Больше социализма» процесс перестройки стал в России исходной точкой коренных политических и социально-экономических преобразований системного характера. ,

В перврй половине 90-х годов 20 века произошло резкое падение уровня жизни большинства российских семей, многие из них в середине 90-х годов не могли удовлетворять даже минимальные потребности в питании, одежде, медицинском обслуживании, жилье. Данный факт находил подтверждение и в ходе социологических исследований. Так, как показало исследование «Семья и общество», проведенное в рамках мониторинга Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1994 году по всероссийской репрезентативной выборке, 94% опрошенных отметили, что в наибольшей степени жизнь их семьи осложняет Плохое материальное положение, низкий уровень текущих доходов.97

Мониторинг социально-экономического потенциала семей (1996 год) выявил, что особенно тяжелое положение типично для семей с

96 Наталья Римашевская, Дана Ванной и др. «Окно в русскую частную жизнь», М.: Academia, 1999, С 35.

Дармодехин СВ. Государственная семейная политика в современной России: Автореф. Дис. д-ра социолог, наук. М., 1997. С. 26.

88

89

несовершеннолетними детьми: доля бедных семей среди семей с одним или двумя детьми составила 51,3%, с тремя детьми - 85%, с четырьмя детьми - 90%. Результаты мониторинга свидетельствовали также и о других. негативных тенденциях в жизнедеятельности российских семей:

• снижении реальных денежных расходов на члена семьи в среднем по всем семьям;

• увеличении доли семей, имеющих потребительские расходы на члена семьи ниже прожиточного минимума;

• деформации структуры потребительских расходов на члена семьи, увеличении доли затрат на покупку продуктов питания и на оплату услуг, уменьшении доли расходов на непродовольственные расходы;

• различия структуры потребительских расходов в семьях с разным уровнем доходов;

• сверхэкономии в расходах на питание в самых бедных группах семей.98

В 1997 году известный экономист Д.Львов писал:

«...Средняя заработная плата в промышленности России в 5-7 раз ниже пособия по безработице, выплачиваемого в развитых странах. Мировое сообщество в лице соответствующих организаций ООН давно признало, что часовая заработная плата ниже 3 долларов в час является недопустимой. Она выталкивает работника за черту жизнедеятельности, за которой идет разрушение экономики. В России квалифицированный работник получает в час в 3-4 раза меньше. И это происходит в условиях, когда российскому работнику приходится обменивать свой труд на продукцию и услуги, цены- которых близки или сравнялись с мировыми».99 И далее, - «заработная плата большинства работников, занятых в бюджетных отраслях, далеко не всегда обеспечивает их семьям прожиточный минимум; оплата труда в России по отношению к производительности почти вдвое ниже, чем в развитых странах».100

Однако, несмотря на рост напряженности в обществе в 1995-1998 годы, социальная ситуация не взорвалась. Представляется, что одной из стратегий выживания семей стало участие в теневой экономике, которая стала особенностью российской экономической и социальной жизни в 90-е годы 20 века и в нее вовлечены широкие массивы населения, а, следовательно, и семей.

Прежде всего, чтобы выявить влияние этого явления на экономику семей, требует разъяснения сам термин «теневая или

98 Мониторинг социально-экономического потенциала семей: Второй этап. М, 1996. С. 31-46, 57-437.

99 Львов Д. Экономическая наука в новой России // Вопросы экономики. 1997. №1. - С. 147.

100 Мониторинг социально-экономического потенциала семей: Второй этап. М., 1996. С. 77-79.

неформальная экономика». В России под Теневой или неформальной экономикой понимается нерегистрируемая статистикой экономическая активность. Подобная экономическая активность включает: во-первых, законную деятельность, скрываемую или преуменьшаемую в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения иных законных обязательств; во-вторых, неформальную, неофициальную, но легальную деятельность (семейные предприятия, работающие На собственные доходы, временные бригады строителей и т.п.); в-третьих, легальные виды деятельности, которыми население занимается нелегально, например, без лицензии и т.п.101 Такая классификация основана на международных методах учета - системе национальных счетов (СНС) и, следовательно, масштабы теневой экономики в России могут быть оценены . по международным стандартам.

Ещё одну часть теневой экономики составляет экономика криминальная, которая не учитывается в системе СНС. Криминальная экономика по мнению российской экономической науки - это любая экономическая деятельность, сознательно укрываемая от государства с целью избежать насильственного её прекращения действиями государственных силовых структур. Дается и такая классификация теневой экономики, которая включает:

• криминальный сектор;

• корпоративный сектор - зарегистрированные и ■- незарегистрированные предприятия, скрывающие свою деятельность

от государственных органов с целью её доходности, сдача в аренду ^помещений и т.п.; теневая заработная плата даже в крупнейших ' корпорациях и банках;

i • самозанятость населения и неформальная занятость на г мелких и мельчайших предприятиях. Конечно, любая классификация г теневой экономики условна, поскольку ни один из её типов в чистом >' виде в реальном секторе не встречается.

' Теневая экономика - мировое явление и, несмотря на процессы ? глобализации, концентрации и пр., она постоянно растет, в том числе

!и её криминальная часть (прежде всего торговля оружием, наркотиками и даже людьми). Нас она интересует, в первую очередь, в связи с воздействием на семью. Наиболее быстрый рост масштабов теневого сектора в 80-90-е годы наблюдался в Турции, Италии, Швеции, Норвегии и Германии - то есть там, где экономика становилась более зарегулированной из-за принятия новых общеевропейских законов. В Германии, например,, объем теневой экономики с 1975 года рос со скоростью 8% в год,

I- Кузнецова Т. Некоторые аспекты исследования теневой экономики в России // Вопросы |вкономики. М , 1997. №9. С.127.

90

91

значительно быстрее, чем официальный ВВП, в неё вовлечено 22% трудоспособного населения страны. По оценке Ф.Шнайдера в странах Европейского Союза не менее 10 млн. человек занято исключительно в теневой экономике.102

Еще более высока доля теневой экономики в развивающихся государствах и в Латинской Америке (Боливия - 66% ВВП, Таиланд -

71%, Египет-68%).103

В России с начала 90-х годов доля теневой экономики выросла примерно в 4-5 раз. По данным МВД России в 1990-1991 годах в ней производилось 10-12% ВВП, в 1993 году - 27%, в 1994 году - 31%, в 1995 году - 45%, в 1996 году - 46%. Во второй половине 90-х годов эта доля стабилизировалась и составляет примерно половину ВВП. Это значит, что Россия по масштабам теневой экономики находится на уровне развивающихся государств, примерно в два раза превосходя другие страны с переходной экономикой, хотя среди них имеются отдельные страны с более высокой долей теневого сектора.104

Ученые Института социально-экономических проблем народонаселения РАЙ выделяют два этапа в развитии теневой экономики в посткоммунистической России. Первый - этап её количественного роста в первой половине 90-х годов на фоне падения производства и резкого падения жизненного уровня семей. Второй -этап институционализации, когда изменилось социальное качество теневой экономики. «Институционализация теневой экономики - это кристаллизация теневого экономического поведения (например, «обналичивание» денег, теневого вывода капитала) в те или иные организационно закрепляемые формы, признаваемые всеми участниками данной деятельности и транслируемые следующим поколениям вовлеченных в неё социальных субъектов».105

Теневая экономика в России неравномерно представлена в различных отраслях, по оценке Rand Corporration, её доля составляет в строительстве 8%, транспорте и связи 9%, промышленности 11 %, сельском хозяйстве - 46%, торговле 63%.106 Более важной в социальном плане чертой теневой экономики стало широкое распространение скрытой занятости. Согласно недавним исследованиям, 27% трудоспособного населения (21 млн. чел.) имеют официально неучтенную вторую работу, причем около половины из них занято в посреднической деятельности, треть - в розничной

102Jbid.C. 28.

103 Значение теневой экономики как фактора выживания огромных масс населения в развивающихся странах подробно исследовано в одной тз первых работ по этой проблеме -монографии Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995.

104 Россия - 2000. Социально-демографическая ситуация: X ежегодный доклад. М : Изд-ео ИСЭПН, 2001. С. 274.

105 JbkJ. С. 275

106 Кокшаров А. Черная дыра. С. 29.

торговле, остальные - в челночном бизнесе.107 В эти социальные группы в качестве субъектов неформальных отношений, носителей их наиболее открытых форм входят представители полулегального «челночного бизнеса», в котором занято не менее 10 млн. человек, а с членами семей - примерно 30 млн.108

Теневая экономика представляет собой один из главных методов выживания населения. Учет всех её составляющих значительно меняет картину доходов семей. Доходы и занятость в неформальном секторе сыграли роль своеобразного дефлятора, смягчившего социальную напряженность, вызванную

реформированием экономики. Неформальный сектор или теневая экономика играет позитивную роль не только по отношению к доходам и навыкам определенной части населения, но и по отношению ко всему населению. Здесь важно выделить два момента: значительный вклад в насыщение потребительского рынка товарами и услугами и I тем самым воздействие на цены в сторону их снижения. Как пишет * один из исследователей проблем теневой экономики в России Т.Шанин, - «для России данную тему можно считать центральной, так как жизнь огромного большинства людей здесь невозможно понять, если не принимать во внимание их деятельность в неформальной экономике...».

В это же время в связи с теневой экономикой общество и семья в настоящее время несут множество нравственных и социально-экономических издержек. Это, прежде всего, двойная мораль и неопределенность многих социальных норм поведения. О влиянии , названного явления на несовершеннолетних можно судить по данным статистики. Негативные социально-экономические функции Г неформального сектора концентрируются по двум главным направлениям: во-первых, это формирование расширенной базы ^организованной преступности и, во-вторых, уклонение от уплаты [. налогов государственного (прежде всего, муниципального) бюджетов. | Неформальный сектор формирует расширенную экономическую базу организованной преступности в том смысле, что вводит в нее новые ^источники в дополнение к предыдущим криминальным. : Осуществление же «нормальных» хозяйственных операций [нелегальными средствами, создавая повод для обложения | соответствующих экономических агентов данью, одновременно делает | невозможным обращение за защитой к государственным институтам. « Учитывая масштабы вовлечения населения в различные формы

1107 Jbid. С. 30/

1108 По другим оценкам, общая численность неформально занятых составляет сегодня в нашей 1стране 25 млн. человек, из них около 7 млн. (9% экономически активного населения) не имели

(другой работы и 18 млн. совмещали работу в формальном и неформальном секторах (См.: Вопросы

I экономики. М.,2000. №3. С. 89). • . .

V09 Шанин Е. Неформальная экономика. М : Логос, 1999. С. 9.

92

теневой деятельности и её огромную роль в семейных доходах; требуются очень осторожные методы проведения социально-экономической политики. Подавление (административное и уголовное преследование и наказание участников) той части теневой экономики, которая представляет собой самозанятость населения и неформальную занятость на мельчайших и мелких предприятиях (в первую очередь, торговля) допустимо в сегодняшних условиях лишь в той мере, в какой параллельно осуществляются меры экономической компенсации утрачиваемых доходов как непосредственных участников этой деятельности, так и малодоходных слоев населения, потребляющих относительно более дешевые товары и услуги, предоставляемые неформальным сектором.

Таким образом, с одной стороны, существует объективная заинтересованность, необходимость у подавляющей части населения активизировать свое участие в «теневой экономике», не облагаемой налогами. Хотя налоговая политика в 2001 году серьезно либерализовалась и можно рассчитывать на «выход из тени» широких групп населения. С другой стороны, существовал ряд причин, который способствовал расширению «теневой» экономики на этапе реформ. В научной литературе справедливо отмечается, что существенное расширение теневых процессов является следствием ликвидации прежней государственности, приведшей к разрыву традиционных связей между отдельными предприятиями и целыми территориями. Не последнюю роль играет значительное ослабление борьбы с экономическими преступлениями, основанное на тезисе о необходимости использования капитала «теневой экономики» ,как ресурсной базы экономических реформ. Но главным фактором ее расширения стала избранная модель приватизации. Массовая, «ваучерная» приватизация в России сыграла большую роль в криминализации экономики и усилении дифференциации в обществе.

Тем не менее, нельзя не признать, что в специфических условиях России «теневая» экономика сыграла определенную роль в процессе приспособления населения к рынку и выживанию семьи в сложных экономических условиях./ В поисках путей выживания состояла первая и преобладающая реакция семьи на жесткие экономические вызовы осуществляемой в России модели перехода к рынку.

В марте 1996 года ВЦИОМ опросил 2600 жителей России. Получилась следующая картина:

Что Вы думаете о своем материальном положении и насколько им удовлетворены?

Не удовлетворены - 81%.

Как бы Вы оценили питание Вашей семьи?

Питаемся скромно, подешевле - 50%.

Недоедаем (т.е. голодаем) -10%. Как Вы оцениваете то, как одеваются в Вашей семье? Одеваемся скромно, подешевле - 36%. Одеваемся плохо, ремонтируя, переделывая - 27%.110 Ответы на вопросы анкеты хорошо иллюстрируют причины ослабления поддержки реформ в средине 90-х годов. Результаты массовых опросов 2000 россиян, (по репрезентативной всероссийской | выборке), проводимое фондом «Общественное мнение» в 1993 году и в 1995 году подтвердили эту тенденцию..

Динамика оценок перехода к рынку в 1993 и 1995 годы противоположна. Если в 1993 году престиж государственного управления экономикой по сравнению с 1992 годом упал почти в 5 раз, то в 1995 году он вырос против 1993 года почти в 6 раз. В 1995 году доля приверженцев реформ оказалась в 1,6 раза меньше, чем в 1993 году, тогда как противников реформ в 1995 году стало больше в 2,3 раза по сравнению с 1993 годом.111

Очевидно, что накопление негативных количественных и

| качественных характеристик жизненного уровня, потеря веры в

I способность власти решить острые социальные проблемы дошли у

большинства населения в те годы до предела, социальная обстановка

I была обострена. Результаты парламентских выборов 1995 года, когда

большинство в Думе завоевали представители КПРФ, подтвердили эту

> тенденцию. Они подтвердили и справедливость заключения

| В.Б.Корняк, сделанного на основе сравнительного анализа

результатов мониторингового обследования населения в ряде

регионов России еще во второй половине 1993 года и в 1994 году:

«...Уровень развития , социальной сферы является устойчивой

доминантой экономической реформы во всех регионах, кардинально

влияющей на политическую ситуацию».112

Подтвердился и другой вывод В.Б.Корняк в данном

исследовании: для обеспечения социальной стабильности уже

недостаточно мер по адресной поддержке наиболее уязвимых групп

населения, нужны качественно новые подходы к социальной политике,

в т.ч. повышение роли государства.113 Общеизвестно, что

монетаристские теории, которые легли в основу стратегии и тактики

| первого этапа экономической трансформации в России

предусматривали лишь узкий круг мероприятий по социальной защите

наиболее уязвимых слоев населения, все остальные социальные

I вопросы автоматически должен был решить рынок. До недавнего

Сегодня. 1996. 25 апреля.

;'" Косалс Л. Рывкина Р. Симагин Ю. Рыночные реформы глазами разных поколений // Вопросы экономики. М., 1996. №7. С. 135.

"2КорнякВ.Б. Углубление дифференциации социально-экономического потенциала семей - зона политического риска // Семья в России. М., 1995. NS3-4 С. 44 113 Там же. С, 37.

94

95

времени социальное развитие не включалось в целевую функцию экономических программ. Обращение к социальным параметрам реформ осуществлялось лишь тогда, когда оно было связанно с борьбой за власть, наиболее активно в период предвыборных баталий

На практике переход к рыночной экономике оказался более сложным и длительным, социальная сфера менее пластичной, а социальная цена реформ для семей более высокой, чем предполагалось, и эта цена в России все время нарастала. В настоящее время дальнейшее продвижение по пути реформ практически невозможно без решения накопившихся социальных проблем и противоречий.

Ведь вектор снижения жизненного уровня семей был практически постоянным за последние годы, о чем свидетельствует следующая таблица:

Таблица 2.1

Изменение основных показателей

уровня жизни населения России

в 1992-2000 гг.114

Показатели |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 115 |

|||||||||

Покупательная способность (наборов прожиточного минимума): -среднедушевых денежных доходов |

2,10 |

2,19 |

2,38 |

1,95 |

2,06 |

2,25 |

1,96 |

1,54 |

|||||||||

- среднего размера назначенных пенсий |

1,17 |

1,38 |

1,29 |

1,01 |

1,16 |

1,13 |

1,15 |

1,61 |

|||||||||

Соотношение среднемесячной пенсии по старости (с учетом, компенсационных выплат) со среднедушевыми доходами населения % |

25,0 |

44,0 |

38,0 |

36,5 |

39,8 |

35,3 |

41,1 |

33,3 |

|||||||||

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: млн. чел. |

49,7

|

46,9

|

33,3

|

36,6

|

32,7

|

30,7

|

35,0

|

-

|

|

||||||||

В % общей численности населения |

33,5

|

31,5

|

22,4

|

24,7 * |

22,1

|

20,8

|

23,8

|

-

|

|

||||||||

Особенно влияли на жизнеобеспечение семей задержки с выплатой заработной платы. С 1994 года появилась устойчивая тенденция роста задолженности по выплате заработной платы, причем с марта 1994 по сентябрь 1998 года:

• задолженность по выплате заработной платы непрерывно увеличивалась;

• количество крупных и средних промышленных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы, постоянно росло;

• задолженность по заработной плате с начала 1996 года стала превышать объем собственных денежных средств предприятий промышленности;

• наибольший рост задолженности по выплате заработной платы в промышленности отмечался в обрабатывающих отраслях, ориентированных в основном на внутренний рынок, а наименьший - в.

; экспортоориентированных отраслях, и в первую очередь топливно-сырьевых;

• высокими темпами росла задолженность в бюджетном секторе экономики. Например, на 1 сентября 1998 года задолженность

; бюджетов всех уровней работникам бюджетной сферы составила 18,6 млрд. рублей, задолженность по выплатам детских пособий превысила 20 млрд. рублей, выплата пенсий - 23,5 млрд. рублей.116

Столь значительные масштабы роста задолженности по выплате заработной платы за рассматриваемый период в решающей степени были обусловлены дефицитом денежных средств у промышленных предприятий вследствие значительного оттока денежных ресурсов из реального сектора экономики на существенно более доходные

I финансовые рынки, что привело к значительному расширению бартерного взаимообмена продукцией между предприятиями, а также низкой эффективностью производства, снижением уровня внутреннего

114 Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистический сборник Госкомстат России. М., 1999. С. 21-22.

115 Аналитический доклад по результатам мониторинга в I квартале 2000 г. М., 2000. С. 21-23.

96 *

116 Динамика задолженности по выплате заработной платы в промышленности в 1994-1999 гг: Центр экономической коньюктуры при Правительстве РФ. М., 2000. апрель. С 4-5.

97

спроса на промышленную продукцию со стороны потребительского и инвестиционного секторов экономики.

Одновременно с падением доходов семей и населения в целом происходило снижение реальной величины предоставляемых государством социальных гарантий. Об этом свидетельствует динамика их соотношения с прожиточным минимумом (по соответствующей социально-демографической группе населения). Так, если на 1 июня 1992 года минимальный размер заработной платы составлял 49% к величине прожиточного минимума, за 1995 год -16%; то за 1999 год - уже только 5%. Если выплачиваемое в 1991 году пособие на ребенка от 1,5 до 6 лет равнялось 25% прожиточного минимума, то назначаемое в 1995 году пособие на детей до 16 лет -13%, а к 1999 году - лишь 5,6%.117

Крайне низким был и пока остается таким абсолютный уровень доходов населения, в особенности, социальных гарантий. Так в 1996 году покупательная способность среднедушевых денежных доходов составляла 2,06 количества наборов прожиточного минимума; в 1999 году-соответственно лишь 1,54.118 ;

Новый для России параметр изменения жизненного уровня -началось резкое усиление региональной дифференциации доходов населения. В 1996 году коэффициент дифференциации среднедушевого денежного дохода по субъектам Российской Федерации (отношение наибольшего дохода среди субъектов к наименьшему) составил 10,6 раз.119 Наибольшие размеры среднедушевых доходов в III квартале 1996 года были зафиксированы в Центральном, Дальневосточном и Западно-Сибирском регионах, а наименьшие - в Северо-Кавказском и Центрально-Черноземном регионах. Пересчет абсолютной величины среднедушевых денежных доходов на долю населения отдельных экономических районов показывает, что доходы населения России концентрируются в основном в Центральном, Западно-Сибирском и Уральском районах.120 Если принять средний уровень доходов населения России за 100%, то в 48, т.е. почти в половине субъектов Российской Федерации он был равен 75% среднего уровня, в 15 - 75-100% в 9 - 100-125%, а 7 субъектов Российской Федерации имели доход, превышающий 125% среднего уровня.121

В 1998 году соотношение бедного и обеспеченного населения выглядело по различным регионам следующим образом:

'" Уровень жизни населения России: Статистический сборник. Госкомстат России. М., 1996. С. 143 "' Мониторинг «Доходы и уровень жизни населения». Ill квартал 1996 г. / Министерство труда и социального развития РФ. Всероссийский центр уровня жизни. М., 1996. С.7.

Уровень жизни населения России: Статистический сборник. Госкомстат России. М., 1996. С. 143. 120 Мониторинг «Доходы и уровень жизни населения». Ill квартал 1996 г / Министерство труда и социального развития РФ. Всероссийский центр уровня жизни. М., 1996. С 12-13 "' Там же. С.7.

Тюменская область |

-15,3% |

г. Москва |

-17,6% |

Самарская область |

-18,0% |

Республика Тыва |

- 74,9% |

Читинская область |

- 72,5% |

Республика Марий Эл |

-61% |

Динамика же среднедушевых денежных доходов и доли «бедного» населения в целом по России в 1998-2000 годах выглядела так, как показано в табл. 2.2.122

Таблица 2.2

Динамика среднедушевых денежных доходов и доли бедных в России

|

1998 |

1999 |

2000 |

||||||

1KB. |

II кв. |

III кв. |

IV кв. |

1KB. |

II кв. |

III кв. |

IV кв. |

1KB. |

|

Среднедушевые денежные доходы (РУб.) |

841,8 |

876,4 |

919,2 |

129.2,0 |

1209 |

1436,7 |

1451,4 |

1962,3 |

1756.1 |

Доля бедных (%) |

49,3 |

48,0 |

47,9 |

37,0 |

59 |

36,5 |

55,4 |

45,9 |

52 |

Таким образом, после некоторого снижения доли бедных в IV квартале 1998 и 1999 годов (также как и в 1997 году) этот показатель вновь растет одновременно с усилением расхождения в темпах роста i денежных доходов и прожиточного минимума.

Падение уровня реальных доходов, начиная с 1995 года, неравномерно распределяется и по слоям населения. В обществе развернулась резкая подоходная и имущественная дифференциация.

Анализ данных о структуре распределения населения России по величине дохода и составу отдельных доходных групп позволяет сделать следующие выводы:

резко усилилась концентрация доходов у сравнительно узкой ; прослойки высокодоходного населения. В 1996 году у 10% наиболее обеспеченных слоев концентрировалось 29% всех доходов, а у 10% менее обеспеченных лишь 2,2%, разница в уровне доходов между ними составляла 13,2 раза. В 1998 году этот показатель вырос до 14,8 раза, а на октябрь 2000 года - 16,4. Тенденция сохранилась вплоть до 2001 года.

122 ^

Мониторинг «Доходы и уровень жизни населения»: Аналитический доклад по результатам мониторинга в I квартале 2000 года. М., 2000. С 15

99

Можно сделать вывод о том, что разрыв в уровне доходов формирует две России: первая - это узкая прослойка лиц, имеющих западные стандарты потребления и обнищавшая основная часть населения, сосредоточенная в низкодоходных группах.

Как свидетельствует мировой опыт, чем больше разрыв в уровне доходов, тем сильнее проявляются для семей негативные социальные последствия общественно-экономических

трансформаций. В обществе с высокими масштабами доходной и имущественной дифференциации эти изменения работают не на консолидацию, а на дезинтеграцию общества, обогащение богатых и обнищание бедных. Складывающийся разрыв в уровне доходов социально и политически опасен, т.к. возникает эффект социального контраста, который, как показывает мировая практика и исторический опыт России, формирует социальную апатию и социальное отчуждение большой части населения, ведет к росту протестного электората.123

Среди низкодоходного населения особенно велика доля детей. По материалам выборочного обследования Госкомстатом России домашних хозяйств, в 1995 году дети до 16 лет составляли 29,5% всех обследуемых, в то же время их доля в низшей 20-ти процентной доходной группе равнялась 43,0%, в следующей - 33,3%.

Количество детей в семье является в России одним из основных факторов бедности. Так, по данным обследования Госкомстатом России бюджетов домашних хозяйств во II квартале 1996 года, в категорию бедных (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума) попадали 36,7% обследуемых хозяйств, из их числа домашних хозяйств без детей 24,4%,- домашних хозяйств с детьми до 16 лет -48,4% (в т.ч. с 3-4 и более детьми - 80,0%).

По данным выборочного обследования 49,2 тыс. домашних хозяйств, проведенного уже в 1999 году, в наибольшей степени снижение уровня материального благосостояния отмечается в семьях, имеющих несовершеннолетних детей.

Бедность в России сосредоточена в основном в сельской местности. По данным того же обследования, в городской местности в категорию бедных попадают 28,6% домашних хозяйств, в сельской -62,5%; среди семей с детьми 19,0 и 45,5% соответственно; семей одиноких пенсионеров -11,6 и 36,5% соответственно.124

Как показывают, данные обследований Госкомстата России социально-экономического потенциала домашних хозяйств, всевозрастающее воздействие на жизненный уровень населения, положение семьи оказывает безработица. По имеющимся оценкам,

123 Эта проблема детально разработана Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.

124 Уровень жизни населения России: Статистический сборник. 1996. М., 1996. С. 44, 47.

уровень бедности безработных превосходит уровень бедности работающих на 25-75%.125

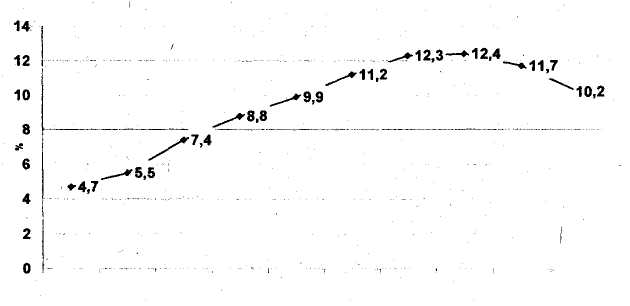

Динамика безработицы, серьезно влияющая на экономическое положение семей, за годы реформ имеет ярко выраженную тенденцию к росту, пик которой пришелся на 1997-1998 годы, затем в связи с некоторым экономическим оживлением картина меняется (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3

Показатели общей безработицы

(рассчитанной по методологии МОТ)

|

199? |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

Общая безработица, в % |

4,7 |

5,5 |

7,4 |

8,8 |

9,9 |

11,2 |

12,3 |

12,4 |

11,7 |

10,2 |

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Эти данные характеризуют не весь потенциал безработицы, следует учесть и то обстоятельство, что в России, начиная с 1994 года широкое распространение получила частичная безработица формально занятого населения в двух формах - неполное рабочее время и принудительные отпуска по инициативе администрации предприятий, а также, как уже отмечалось, в теневой экономике.

В 1998 году продолжалось развитие негативных тенденций в структуре потребительских расходов домашних хозяйств. Семьи были вынуждены основную часть своего бюджета тратить на покупку продуктов питания. Доля расходов на питание в общих расходах на товары и услуги составила 53,3% против 45,8% в 1997 году. В семьях с

125 Уровень жизни населения. Социально-экономический потенциал семьи: Итоговый научный доклад. Министерство труда и социальной зашиты РФ. М., 1996 С. 12.

100

101

1 ребенком в 1998 году доля расходов на питание составила 50,5%, в семьях с 2 детьми - 49,8%, с 3 детьми - 55,2%, с 4 и более - 65,5%. При этом происходило.значительное сокращение доли расходов на покупку непродовольственных товаров.126 Эти проблемы более подробно будут рассмотрены дальше.

Требовала кардинального реформирования система государственных минимальных социальных гарантий, в т.ч. в сфере государственной поддержки семей с детьми, не выполняющая функции обеспечения приемлемого уровня жизни и социальной защиты.

Минимальный размер оплаты труда, в соотношении с которым устанавливался размер пособий гражданам в связи с рождением и воспитанием ребенка, не индексировался с января 1997 года. У 50% семей доля пособий не превышала 5% совокупного семейного дохода, а 70% семей за счет пособий и дотаций покрывали лишь 10% совокупного семейного дохода.

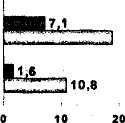

Вот как сами россияне оценивали положение своей семьи относительно положения окружающих в 1990-1991 годах и в 1998 году:127

Оценка положения семьи в сравнении с окружающими (%)

HBU з значительно лучше И""1- '

■ 1990-1991

01998

несколько лучше

примерно тлкое же

несколько хуже

значительно хуже

20,8

,61,3

j63,7

18,8

40 60 $0 ТО

Проведенный в декабре-январе 2000-2001 годов Аналитическим

центром газеты «Версты»"8 мониторинг оценки самими россиянами материального положения семьи выявил следующие результаты: на вопрос «Как вы оцениваете материальное положение вашей семьи?» получены следующие результаты (%):

1И Госкомстат России.

127 Россия на рубеже веков // РНИС и НП - М„ 2000. С. 135.

'" Версты. 2001. №35(316). 31 марта.

Затрудняюсь ответить........................2 v

Хорошее...............................................4

Среднее................................................45

Плохое..................................................37

Очень плохое.......................................12

Как видно на рисунке, 49% опрошенных семей считают свое материальное положение плохим и очень плохим, а средним - 45%.

Причем, определяя минимально достаточную сумму, среднестатистический россиянин не осмеливается перепрыгнуть за 2 тысячи рублей. А для «нормальной жизни», то е,сть когда дом -полная чаша, по его представлениям, достаточно 4500 - 4600 рублей. Понятно, что, получая такие деньги, ни на автомобиль не скопишь, ни квартиру не купишь. Но, по крайней мере, о хлебе насущном можно каждый день не беспокоится.

Может, быть, именно поэтому такие заниженные претензии российской семьи к качеству жизни и определяют пока относительную социальную стабильность в российском обществе.

В целом за 1996-1999 годы положение российских семей значительно ухудшилось: по данным Госкомстата России с декабря 1995 года по декабрь 1999 года реальные располагаемые доходы сократились на 32 %, а потребительские цены выросли в 3,3 раза, изменилась структура потребления: во втором квартале 1999 года более 50% всех потребительских доходов семей уходило на питание, в 10% наиболее бедных семей - 68%. Об уровне благосостояния российских семей в 111 квартале 1999 года (накануне выборов в VII Государственную Думу) свидетельствует следующая табл. 2.4, а также таблицы, данные в приложении.

Произошло также резкое сокращение привычных для российской семьи видов помощи, осуществляемых за счет фондов общественного потребления, в частности, значительно сокращена система массового дошкольного воспитания. В дореформенный период в городах до 70% детей дошкольного возраста посещали дошкольные учреждения. Это позволяло женщинам сочетать труд и семейные обязанности. На начало 1998 года дошкольные учреждения посещали только 54% детей этого возраста. За 1990-1997 годы в стране сеть дошкольных учреждений сократилась с 87,9 тыс. до 60,3 тыс. Практически ликвидирована сеть оздоровительных групп в дошкольных учреждениях, в которых в 1990 году насчитывалось более 50 тыс. мест.129

119 Ежегодный государственный доклад о положении детей в Российской Федерации. 1998 год. М., 2000. С. 31.

102

103

Таблица 2.5

Браки и разводы

132

Год |

Число, тыс. |

На 1000 чел. населения |

||

браков |

разводов |

браков |

разводов |

|

1998 |

848,7 |

501,7 |

5,8 |

3,4 |

1999 |

911.2 |

532,5 |

6,3 |

3,7 |

2000 |

897,3 |

627,7 |

6,2 |

4,3 |

2001 |

1001,6, |

763,5 |

6,9 |

5,3 |

2002 |

1019,2 |

853,5 |

7,1 |

6,0 |

Среди трансформирующихся государств Центрально-Восточноевропейского региона Россия занимает первое место по показателю разводов. Следом за ней идут Чехия (56,2 разводов на 100 браков), затем Венгрия (53,0), т.е. наиболее продвинутые с точки зрения экономических реформ страны. То, что наиболее высокий уровень разводов демонстрируют динамичные государства региона, позволяет говорить о негативном влиянии на институт семьи масштабных и быстрых преобразований. Однако вывод не может быть столь однозначным: в Польше - стране с наиболее высокими темпами роста - уровень разводов менее 21 на 100 браков, а в наиболее нестабильной Румынии - 24. Семейные ценности в Польше поддерживаются влиянием католической церкви, а в Румынии (как и в Болгарии) сильными аграрными традициями. Очевидно, в России высокий уровень разводов обусловлен политической и экономической нестабильностью 90-х годов, и этот кризис наложился на разрушенные традиционные семейные ценности в годы быстрой и широкомасштабной урбанизации в дореформенный период.

Жертвой непропорционально высоких тяжелых последствий, связанных с распространением бедности, крахом системы социальных услуг и сокращением возможностей, стали дети и молодежь.

Одна из тревожных тенденций в брачно-семейных отношениях -дестабилизация семьи: рост числа разводов, матерей-одиночек, распространение вдовства среди молодежи. Нарастала конфликтность во внутрисемейных (особенно супружеских) отношениях, сочетающаяся с неумением или нежеланием молодых людей улучшать нравственно-психологический климат семьи, разрешать возникающие конфликты компромиссом, взаимными уступками. Все сильнее сказывались социально-психологические

1U Данные Госкомстата России. 106

последствия акселерации, ведущие к более раннему началу половой жизни, более терпимому отношению к добрачным (позднее к внебрачным) связям, к росту плюрализма в оценках сексуального поведения, что сочетается с половой неграмотностью молодых или с поверхностным, облегченным, искаженным «просвещением» в вопросах секса.

Можно выделить следующие тенденции развития российской семьи в 90-х годах XX столетия:

• возросла малодетность семьи; доля однодетных семей достигает 31% от общего числа семей;

• продолжается рост неполных семей, их число достигло 5,2 млн., из них - 98% составили семьи, состоящие из матери и одного ребенка;

• произошло резкое увеличение численности социально-уязвимой группы детей - в первую очередь - из бедных семей;

• наметилось существенное снижение воспитательного потенциала семьи. В 2000 году выявлено более 123 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей;133

• распространяется насилие в семье - физическое, сексуальное, психологическое. Непосредственно родственниками были вовлечены в совершение преступлений 26,8% несовершеннолетних, 42,8% испытали на себе жестокое обращение, побои и истязания, 30,4% пострадали от всевозможных «родственных» сексуальных посягательств. По данным МВД Российской Федерации риск правонарушений несовершеннолетних, воспитывающихся в обстановке постоянных и острых семейных конфликтов, в 4-5 раз, а в семьях, где царит агрессивность и жестокость, в 9-10 раз выше, чем в нормальных семьях.

,134