- •Кафедра нефтегазового промысла основы нефтегазопромыслового дела. Часть 1

- •Содержание

- •Введение

- •1 Основные физические свойства нефти и газа

- •1.1 Примеры решения задач

- •2 Поиск и разведка месторождений

- •2.1 Построение геологического разреза скважины

- •2.2 Построение геологического профиля

- •2.3 Построение структурной карты

- •2.4 Примеры решения задач

- •3 Коллекторы нефти и газа

- •3.1 Примеры решения задач

- •4 Пластовая энергия

- •4.1 Примеры решения задач

- •5 Практические задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •131000.62 Нефтегазовое дело

- •350072, Г.Краснодар, ул.Московская, 2, кор. А

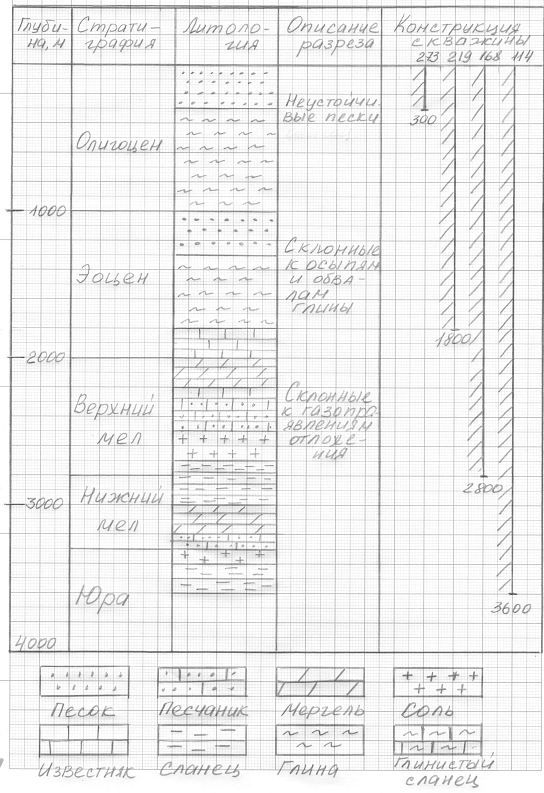

2.1 Построение геологического разреза скважины

2.1.1 Выбираем вертикальный масштаб (1:500, 1:1000, 1:10000).

2.1.2 Выделяем свиты по стратиграфическому принципу (олигоцен, эоцен, мел, юра и т.д.).

2.1.3 Внутри стратиграфических свит выделяем пачки пород по литологическому признаку (песчаные, глинистые, карбонатные и т.д.).

2.1.4 Внутри литологических пачек выделяем горизонты (газоносные, нефтеносные).

2.1.5 Внутри горизонтов выделяем пласты (реперные, маркирующие, газоносные, нефтеносные, водоносные).

2.1.6 Наносим на предполагаемый разрез шкалу глубин в масштабе.

2.1.7 Выделяем и обозначаем интервалы стратиграфических свит.

2.1.8. Отмечаем условными знаками интервалы залегания литологических пачек пород.

2.1.9 Наносим схематично основные элементы конструкции скважины с указанием диаметров обсадных колонн, глубин их спуска, интервала их цементирования.

2.1.10 Приводим по возможности подробное словесное описание разреза с указанием флюидонасыщенности пластов, пластовых давлений и температуры, склонности пород к осыпям и обвалам.

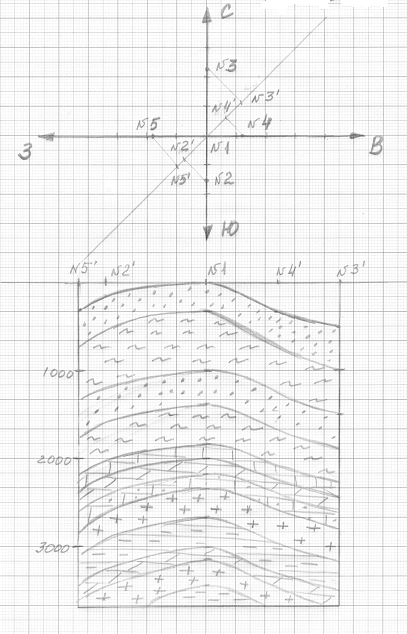

2.2 Построение геологического профиля

2.2.1 Выбираем горизонтальный и вертикальный масштабы.

2.2.2 Наносим в виде прямоугольника профильную плоскость в направлении выбранного азимута.

2.2.3 На верхнюю линию плоскости, обозначающую дневную поверхность, наносим в горизонтальном масштабе точки заложения скважин или их проекции на плоскость.

2.2.4 Используя данные по каждой скважине, наносим в вертикальном масштабе при помощи условных обозначений интервалы залегания различных литологических пачек пород.

2.2.5 Через кровли и подошвы однотипных литолого-стратиграфических пачек проводим плавные кривые.

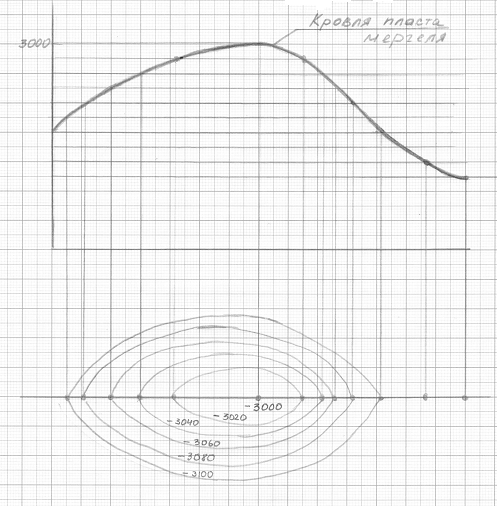

2.3 Построение структурной карты

2.3.1 Выбираем вертикальный и горизонтальный масштабы.

2.3.2 Выбираем не менее двух перекрещивающихся геологических профилей.

2.3.3 Выбираем объект для построения структурной карты (пласт, горизонт или пачку).

2.3.4 Условно пересекаем выбранный объект горизонтальными плоскостями с определенным интервалом в масштабе глубин (например, через 50÷100 м).

2.3.5 Точки пересечения плоскостей с кровлей (или подошвой) объекта наносим на масштабный план местности и объединяем линиями одинаковой глубины (изогипсами).

Семейство изогипс с указанием глубин их положения совместно с линиями секущих профилей, на которых отмечены места расположения скважин, с указанием горизонтального масштаба и представляют собой законченную структурную карту конкретной площади.

При построениях принимаем предельные глубины для:

Олигоцена – 1000 м;

Эоцена – 2000 м;

Верхнего мела – 2800 м;

Нижнего мела – 3300 м;

Юры – 4000 м.

2.4 Примеры решения задач

Задача 1.

Построить геологический разрез скважины №1, используя данные, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

-

Название горной породы и интервал ее залегания (тыс.м)

глина

песок

известняк

мергель

песчаник

соль

сланец

0,3-1,0

1,3-1,8

0-0,3

1,0-1,3

1,8-2,0

3,0-3,2

2,0-2,2

3,2-3,3

2,2-2,5

3,3-3,4

2,5-2,7

3,4-3,6

2,7-3,0

При построении учесть, что склонные к водопроявлениям неустойчивые пески олигоценовых отложений должны быть перекрыты технической колонной диаметром не менее 273 мм, склонные к осыпям и обвалам эоценовые глины – колонной диаметром 219 мм, а склонные к газопроявлениям верхнемеловые отложения – колонной диаметром 168 мм. До проектной глубины должна быть опущена колонна диаметром 114 мм. Все колонны должны иметь цементную оболочку от забоя до устья.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ

Рисунок 1 – Геологический разрез скважины

Задача 2.

Построить геологический профиль по данным бурения и исследования 5-ти скважин, которые расположены по отношению к скважине №1 следующим образом: №2 – в 1500 м на Юг, №3 – в 2300 м на Север, №4 – в 1100 м на Восток, №5 – в 1800 м на Запад. Отличие интервалов залегания литолого-стратиграфических комплексов в скважинах №2–4 по сравнению со скважиной №1 и трассы профилей заданы в таблице 3.

В целях наглядности получаемого изображения условно принять в верхней части профиля следующий масштаб: 5 мм=50 м.

Таблица 3 – Исходные данные

-

Направление трасс

профилей

Различие глубин залегания горных пород по сравнению со скважиной №1

скв.№3

скв.№4

скв.№5

скважина

№2

скважина

№3

скважина

№4

скважина

№5

С–В

-50

-150

-100

-100

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

Рисунок 2 – Геологический профиль

Задача 4.

Построить структурную карту по кровле или подошве любого пласта Нижнего мела, используя построенные геологические профили. Изогипсы расположить с интервалом 10÷25 м.

СТРУКТУРНАЯ

КАРТА

Рисунок 3 – Структурная карта