- •8 Предисловие

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •28 Глава 2

- •30 Глава 2

- •Глава 2

- •34 Глава 2

- •36 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •46 Глава 3

- •Глава 3

- •52 Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •66 Глава4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •76 Глава 4

- •78 Глава 4

- •Глава 4

- •84 Глава 4

- •86 Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •92 Глава 4

- •94 Глава 4

- •96 Глава 4

- •Глава 4

- •102 Глава 5

- •106 Глава 5

- •110 Глава 5

- •112 Глава 5

- •Глава 5

- •116 Глава 5

- •118 Глава 5

- •126 Глава 5

- •128 Глава 5

- •1 32 Глава 5

- •134 Глава 6

- •138 Глава 6

- •140 Глава 6

- •142 Глава 6

- •Глава 7

- •150 Глава 7

- •152 Глава 7

- •158 Глава 7

- •160 Глава 7

- •162 Глава 7

- •168 Глава 8

- •Iibetoboe зрение 1 71

- •174 Глава 8

- •178 Глава 8

- •180 Глава 8

- •182 Глава 8

- •184 Глава 8

- •1 88 Глава 8

- •190 Глава 8

- •192 Глава 8

- •194 Глава 8

- •196 Глава 8

- •9. Депривация и развитие

- •200 Глава 9

- •Глава 9

- •204 Глава 9

- •210 Глава 9

- •212 Глава 9

- •214 Глава 9

- •216 Глава 9

- •218 Глава 9

- •220 Глава 9

- •222 Глава 9

- •224 Глава 9

- •228 Глава 10

- •230 Глава 10

- •232 Литература для дополнительного чтения

- •234 Источники заимствованных иллюстраций

220 Глава 9

ецировать метку в глаз утробного плода обезьяны и выяснил, что оно начинается за несколько недель до рождения. Инъецируя метку в один глаз в различные моменты после рождения, мы смогли легко установить, что в первые две или три недели в слое 4 происходит постепенное втягивание окончаний, так что к четвертой неделе формирование полосок завершается. Узор полосок и их периодичность с шагом 0,8 миллиметра, таким образом, являются врожденными.

Мы легко подтвердили представление о постнатальном втягивании окончаний, регистрируя ответы слоя 4С обезьян вскоре после рождения. По мере продвижения электрода вдоль этого слоя параллельно его поверхности мы везде смогли вызвать активность от обоих глаз вместо четкого чередования глаз, наблюдаемого у взрослых животных. Карла Шатц продемонстрировала аналогичный процесс развития коленчатого тела у кошки: у утробного плода многие клетки коленчатого тела временно получают входы от обоих глаз, но утрачивают один из входов по мере образования слоистой структуры. Таким образом, и в коре, и в коленчатом теле мы имеем примеры формирования и последующей спонтанной дегенерации синапсов в процессе развития.

Окончательная картина чередования полос для левого и правого глаза в корковом слое 4С развивается нормально даже в том случае, если оба глаза закрыты путем сшивания век; это означает, что надлежащие связи могут создаваться и без участия индивидуального опыта. Мы полагаем, что в процессе развития входные волокна от обоих глаз конкурируют в слое 4С таким образом, что если входы от одного из глаз в каком-то месте преобладают, то преимущество этого глаза имеет тенденцию увеличиваться, а число входов от другого глаза соответственно убывает. Даже небольшое начальное неравенство при этом стремится постепенно возрастать до тех пор, пока всюду в слое 4 в возрасте одного месяца не появятся отчетливые полоски с полным доминированием. При закрытом глазе баланс нарушается, и на границах полосок, где в норме исход борьбы решает прямое столкновение, открытый глаз получает преимущество и одерживает верх, что показано на рис. 148.

Мы не знаем, что при нормальном развитии приводит к начальному дисбалансу, но при столь неустойчивом равновесии дело может решить даже мельчайшее различие. Почему развивающийся узор должен состоять из параллельных полосок шириной 0,5 мм каждая, остается предметом догадок. Некоторые

Рис. 148. Эта «конкурентная модель» объясняет разделение волокон четвертого слоя на колонки глазодоминантности. К моменту рождения колонки уже начали формироваться. В норме, если в какой-то точке один глаз хотя бы незначительно доминирует, это оканчивается его полной монополией. Если один глаз при рождении закрыт, то сохранившиеся волокна от открытого глаза в любой данной точке слоя 4 полностью одерживают верх. Волокна от закрытого глаза сохраняются только там, где в момент закрытия у них не было конкурентов.

ДЕПРИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 221

исследователи предполагают, что аксоны от одного и того же глаза, сближаясь, начинают притягивать друг друга, а от разных глаз — отталкивать друг друга, причем на малых расстояниях отталкивание слабее притяжения, так что притяжение побеждает. С увеличением расстояния притягивающая сила убывает быстрее отталкивающей, так что на некотором удалении побеждает отталкивание. Шириной зоны этих конкурентных взаимодействий и определяются размеры колонок. Согласно математическим расчетам, для получения параллельных полосок (в противовес шахматному порядку или островкам аксонов от левого глаза в сплошной массе аксонов от правого глаза) требуется лишь то, чтобы границы между колонками были как можно короче. Итак, мы имеем возможность объяснить сужение и расширение колонок, показав, что в то время, когда глаз был закрыт в раннем периоде жизни, конкуренция все же была возможной.

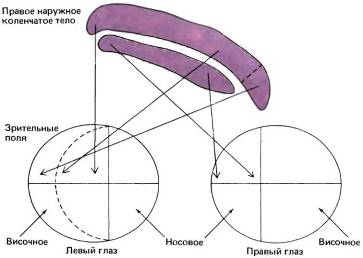

Тем временем Рэй Гиллери, работавший тогда в Висконсинском университете, предложил правдоподобное объяснение атрофии клеток в коленчатом теле. Изучая наши рисунки, демонстрирующие сморщивание клеток после закрытия одного глаза у кошек, он заметил, что в участках коленчатого тела, наиболее удаленных от средней линии, сморщивание было значительно меньшим; действительно, там — в проекции височной серповидной области — клетки казались вполне нормальными. Здесь отображается боковой край зрительного поля, настолько удаленный от середины, что его может видеть лишь один глаз этой стороны (рис. 149). Мы были огорчены, если не сказать больше, ибо настолько увлеклись измерением клеток с целью подтвердить наши выводы, что просто забыли как следует рассмотреть собственные микрофотографии. Ведь отсутствие атрофии клеток со входами от «височного серпа»

Рис. 149. Различные участки обеих сетчаток проецируются на их собственные зоны в правом коленчатом теле кошки (которое показано здесь в поперечном сечении). Верхний слой коленчатого тела, получающий входные волокна от контралатерального (левого) глаза, нависает над следующим слоем. Свешивающаяся часть получает входы от височного серповидного участка поля зрения, который проецируется на сетчатку только одного глаза. При закрытии этого глаза свешивающаяся часть не атрофируется — предположительно потому, что не встречает конкуренции со стороны другого глаза, в котором соответственного участка нет.