- •8 Предисловие

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •28 Глава 2

- •30 Глава 2

- •Глава 2

- •34 Глава 2

- •36 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •46 Глава 3

- •Глава 3

- •52 Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •66 Глава4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •76 Глава 4

- •78 Глава 4

- •Глава 4

- •84 Глава 4

- •86 Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •92 Глава 4

- •94 Глава 4

- •96 Глава 4

- •Глава 4

- •102 Глава 5

- •106 Глава 5

- •110 Глава 5

- •112 Глава 5

- •Глава 5

- •116 Глава 5

- •118 Глава 5

- •126 Глава 5

- •128 Глава 5

- •1 32 Глава 5

- •134 Глава 6

- •138 Глава 6

- •140 Глава 6

- •142 Глава 6

- •Глава 7

- •150 Глава 7

- •152 Глава 7

- •158 Глава 7

- •160 Глава 7

- •162 Глава 7

- •168 Глава 8

- •Iibetoboe зрение 1 71

- •174 Глава 8

- •178 Глава 8

- •180 Глава 8

- •182 Глава 8

- •184 Глава 8

- •1 88 Глава 8

- •190 Глава 8

- •192 Глава 8

- •194 Глава 8

- •196 Глава 8

- •9. Депривация и развитие

- •200 Глава 9

- •Глава 9

- •204 Глава 9

- •210 Глава 9

- •212 Глава 9

- •214 Глава 9

- •216 Глава 9

- •218 Глава 9

- •220 Глава 9

- •222 Глава 9

- •224 Глава 9

- •228 Глава 10

- •230 Глава 10

- •232 Литература для дополнительного чтения

- •234 Источники заимствованных иллюстраций

182 Глава 8

если стрелка красно-зеленый системы тоже указывает на нуль, то цвет отсутствует. Геринг в известном смысле на пятьдесят лет опередил свое время. Как это случалось и раньше в истории науки, две теории, на протяжении десятилетий казавшиеся несовместимыми, обе оказались верны. В конце прошлого столетия никто не мог предположить, что представления Юнга — Гельмгольца окажутся верными для рецепторного уровня, а идеи Геринга об оппонентных процессах — для последующих уровней зрительной системы. Теперь стало ясно, что эти две формулировки не исключают друг друга: обе они предполагают наличие системы с тремя переменными — это три типа колбочек в теории Юнга —Гельмгольца и три измерительных прибора или процесса в теории Геринга. Что нас сегодня изумляет, так это то, что Геринг, опираясь на столь ограниченный фактический материал, сумел сформулировать теорию, так хорошо согласующуюся с нейронной организацией центральных механизмов цветового зрения. Тем не менее специалисты по цветовому зрению все еще разделены на два лагеря: одни считают Геринга пророком, а другие видят в упомянутом соответствии лишь случайную удачу. Я наверняка наживу врагов среди тех и других, так как занимаю нейтральную позицию и только чуть-чуть склоняюсь в пользу первого мнения.

Цвет и пространство

В главе 3 мы видели, что восприятие объекта как белого, черного или серого зависит от его относительной способности отражать свет по сравнению с другими предметами, находящимися в поле зрения. Таким образом, свойства широкополосных клеток нижних уровней зрительной системы — ганглиозных клеток сетчатки и клеток коленчатого тела — позволяют в значительной мере объяснить восприятие черного, белого и серого: именно такое сравнение они осуществляют при помощи своих рецептивных полей с центром и периферией. Несомненно, именно в этом состоит третий, пространственно оппонентный черно-белый процесс Геринга. То, что пространственная переменная важна и для восприятия других цветов, начали впервые осознавать еще столетие назад; однако аналитический подход к этому вопросу стал разрабатываться только в последние десятилетия, в основном усилиями таких психофизиков, как Лео Гурвич и Доротея Джеймсон, Дин Джадд и Эдвин Лэнд. Лэнд с его глубоким интересом к проблемам освещения и фотографии был, естественно, заинтригован неспособностью фотокамеры компенсировать различия в источниках света. Если фотопленка сбалансирована так, что изображение белой рубашки выглядит белым при свете вольфрамовых ламп накаливания, то та же рубашка под синим небом будет светло-голубой; если же пленка предназначена для естественного света, рубашка при обычном электрическом свете будет розовой. При изготовлении хорошей цветной фотографии мы должны учитывать не только интенсивность света, но и его спектральный состав — будет ли свет голубоватым или красноватым. Если мы знаем это, мы сможем установить выдержку и диафрагму с учетом интенсивности и подобрать пленку или фильтры с учетом цветового баланса. В отличие от фотокамеры наша зрительная система делает все это автоматически; она настолько хорошо решает эту задачу, что обычно мы даже не осознаем, что такая проблема существует. Белая рубашка выглядит белой, несмотря на большие сдвиги в спектральном составе света при переходе от освещения солнцем в зените к освещению заходящим солнцем, вольфрамовой или флуоресцентной лампой. То же постоянство сохраняется для окрашенных объектов, и этот феномен применительно к цветному и белому называют константностью цвета. Хотя константность

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ 183

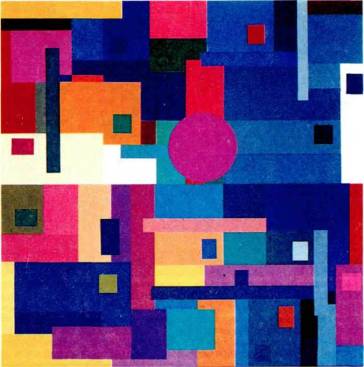

Рис. 123. Во многих своих экспериментах Эдвин Лэнд использовал мозаику из цветных бумажных полосок в стиле Мондриана. Целью экспериментов было доказательство того, что воспринимаемые цвета сохраняют поразительное постоянство, несмотря на заметные изменения в соотношении красных, зеленых и синих лучей, использованных для освещения мозаики.

известна уже давно, демонстрации Лэнда в 50-х годах явились большим сюрпризом даже для нейрофизиологов, физиков и большинства психологов.

Каковы же эти демонстрации? В типичном эксперименте мозаику из прямоугольных кусков бумаги разного цвета, напоминающую рисунки Мондриана, освещают тремя диапроекторами, один из которых снабжен красным, другой зеленым и третий синим фильтрами. Каждый проектор имеет регулируемый источник света, так что интенсивность его можно изменять в широких пределах. В остальном комната должна быть полностью затемнена. Если все три проектора установить на среднюю интенсивность, то цвета будут выглядеть примерно так же, как при дневном свете. Удивительно, что точная установка как будто не имеет значения. Выберем зеленый участок мозаики и фотометром точно измерим интенсивность приходящего от него света, когда включен только один проектор. Затем повторим измерение со вторым проектором, а потом с третьим. Это даст нам три числа, характеризующих свет, отражаемый