- •8 Предисловие

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •28 Глава 2

- •30 Глава 2

- •Глава 2

- •34 Глава 2

- •36 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •46 Глава 3

- •Глава 3

- •52 Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •66 Глава4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •76 Глава 4

- •78 Глава 4

- •Глава 4

- •84 Глава 4

- •86 Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •92 Глава 4

- •94 Глава 4

- •96 Глава 4

- •Глава 4

- •102 Глава 5

- •106 Глава 5

- •110 Глава 5

- •112 Глава 5

- •Глава 5

- •116 Глава 5

- •118 Глава 5

- •126 Глава 5

- •128 Глава 5

- •1 32 Глава 5

- •134 Глава 6

- •138 Глава 6

- •140 Глава 6

- •142 Глава 6

- •Глава 7

- •150 Глава 7

- •152 Глава 7

- •158 Глава 7

- •160 Глава 7

- •162 Глава 7

- •168 Глава 8

- •Iibetoboe зрение 1 71

- •174 Глава 8

- •178 Глава 8

- •180 Глава 8

- •182 Глава 8

- •184 Глава 8

- •1 88 Глава 8

- •190 Глава 8

- •192 Глава 8

- •194 Глава 8

- •196 Глава 8

- •9. Депривация и развитие

- •200 Глава 9

- •Глава 9

- •204 Глава 9

- •210 Глава 9

- •212 Глава 9

- •214 Глава 9

- •216 Глава 9

- •218 Глава 9

- •220 Глава 9

- •222 Глава 9

- •224 Глава 9

- •228 Глава 10

- •230 Глава 10

- •232 Литература для дополнительного чтения

- •234 Источники заимствованных иллюстраций

126 Глава 5

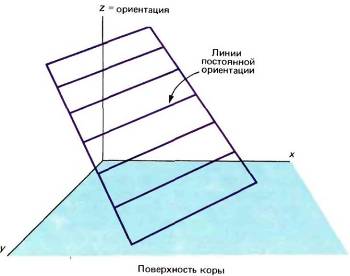

Рис. 84. Трехмерное представление, где поверхность коры расположена в плоскости х-у, а оптимальная ориентация стимула откладывается по вертикальной оси z. Если при всех направлениях движения электрода получается линейная зависимость между ориентацией и расстоянием, то получающаяся в результате поверхность будет плоскостью и будет пересекаться с плоскостью х-у (если поверхность не будет плоской, она все равно будет пересекаться с этой плоскостью). В этом случае при проведение плоскостей, параллельных плоскости х-у, будут получаться изолинии. (Это утверждение выглядит на первый взгляд более сложным, чем оно есть на самом деле! Так же можно рассуждать и в том случае, если плоскость х-у будет поверхностью Огненной Земли, а по оси z будет откладываться высота, среднее количество осадков в январе или температура.)

аналогично изогипсам на географических картах. Неровности рельефа — холмы, впадины, горы — на такой трехмерной реконструкции дадут в некоторых участках реверсии на графиках зависимости ориентации от расстояния, а резкие перепады высот в виде отвесных скал приведут к разрывам. Основной вывод из этих рассуждений заключается в том, что наличие зон регулярности означает возможность построить карту с изолиниями, откуда следует, что области постоянной ориентации, если рассматривать их сверху, должны иметь вид полос. Поскольку при вертикальной проходке коры предпочитаемые ориентации остаются неизменными, в объемном представлении эти области должны иметь вид пластин. А поскольку изоориентационные линии могут быть криволинейными, эти пластины не обязательно будут телами правильной формы наподобие ровно нарезанных ломтей хлеба. Многое из сказанного выше было продемонстрировано в прямых экспериментах, в которых производились две или три проходки в параллельных направлениях на расстоянии не более миллиметра друг от друга. Результатом этих экспериментов была реконструкция объемной картины по крайней мере в пределах небольшой исследованной области.

Если наши рассуждения правильны, то при выполнении множества произвольных проходок некоторые из них случайно будут совпадать с направлением ориентационных изолиний, и тогда ориентация должна оставаться неизменной. Такое действительно случается, но не очень часто. Этого и следовало ожидать, так как тригонометрия подсказывает, что даже небольшое отклонение направления проходки от изолинии должно приводить к довольно большим измене-

АРХИТЕКТУРА ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ 127

ниям в ориентации; поэтому лишь в очень немногих случаях графики зависимости ориентации от глубины введения электрода могут оказаться горизонтальными линиями.

Число градаций ориентации, представленных в одном квадратном миллиметре коры, можно определить по наиболее крутым графикам, получаемым в эксперименте. Эта цифра составляет примерно 400 градусов на 1 мм, откуда следует, что полный набор ориентации в пределах 180 градусов может содержаться на участке длиной около 0,5 мм. Эту величину нужно будет вспомнить, когда мы вернемся к вопросу о топографии коры и ее удивительной однородности. Однако, забегая вперед, хочу отметить, что толщина пары колонок глазо-доминантности составляет примерно 0,4 + 0,4 мм, т. е. близка к 1 мм. Это вдвое больше толщины полного набора ориентационных пластин, однако порядок величины тот же.

Вскоре, однако, мы воспользовались методом картирования с помощью дезоксиглюкозы, который позволил непосредственно изучать геометрию ориентационных колонок. Для этого в качестве стимула мы взяли просто рисунок из параллельных полос с неизменной ориентацией, скажем вертикальной, который предъявляли на протяжении всего эксперимента. Полученная при этом картина (рис. 85) оказалась гораздо более сложной, чем картина колонок глазодоминантности. Однако и здесь отчетливо была видна регулярность распределения с периодом 1 мм или чуть меньше (расстояние от середины одной темной полосы до середины следующей). Это согласуется с электрофизиологическими данными (с тем расстоянием, на которое нужно передвинуть электрод от клеток с определенной ориентацией, скажем вертикальной, чтобы через все

Рис. 85. После инъекции дезоксиглюкозы наркотизированной обезьяне предъявлялся стимул в виде медленно движущихся черных и белых полос. На полученном радиоавтографе можно видеть периодическое распределение метки, в частности в слоях 5 и 6 (обширная область слева от центра). Круглое пятно, расположенное еще дальше влево, обусловлено равномерным распределением метки и соответствует слою 4С(3; этого и следовало ожидать, поскольку клетки в этом слое нечувствительны к ориентации.