- •8 Предисловие

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •28 Глава 2

- •30 Глава 2

- •Глава 2

- •34 Глава 2

- •36 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •46 Глава 3

- •Глава 3

- •52 Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •66 Глава4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •76 Глава 4

- •78 Глава 4

- •Глава 4

- •84 Глава 4

- •86 Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •92 Глава 4

- •94 Глава 4

- •96 Глава 4

- •Глава 4

- •102 Глава 5

- •106 Глава 5

- •110 Глава 5

- •112 Глава 5

- •Глава 5

- •116 Глава 5

- •118 Глава 5

- •126 Глава 5

- •128 Глава 5

- •1 32 Глава 5

- •134 Глава 6

- •138 Глава 6

- •140 Глава 6

- •142 Глава 6

- •Глава 7

- •150 Глава 7

- •152 Глава 7

- •158 Глава 7

- •160 Глава 7

- •162 Глава 7

- •168 Глава 8

- •Iibetoboe зрение 1 71

- •174 Глава 8

- •178 Глава 8

- •180 Глава 8

- •182 Глава 8

- •184 Глава 8

- •1 88 Глава 8

- •190 Глава 8

- •192 Глава 8

- •194 Глава 8

- •196 Глава 8

- •9. Депривация и развитие

- •200 Глава 9

- •Глава 9

- •204 Глава 9

- •210 Глава 9

- •212 Глава 9

- •214 Глава 9

- •216 Глава 9

- •218 Глава 9

- •220 Глава 9

- •222 Глава 9

- •224 Глава 9

- •228 Глава 10

- •230 Глава 10

- •232 Литература для дополнительного чтения

- •234 Источники заимствованных иллюстраций

116 Глава 5

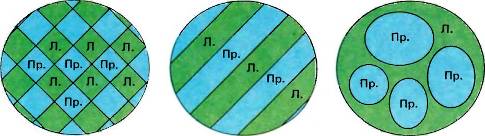

Рис. 72. Здесь показаны три возможных способа разбиения поверхности на два вида областей — разбиение в виде шахматной доски, в виде полос и в виде островков. В данном случае речь идет о поверхности коры и зонах доминирования правого или левого глаза.

подстричь траву на лужайке с помощью ножниц для ногтей. Столкнувшись с такими трудностями, многие предпочли бы переключиться на совершенно иной вид деятельности — заняться, скажем, сельским хозяйством или юриспруденцией. (В начале 1960-х годов, когда Торстен Визел и я были более терпеливыми и решительными, чем сейчас, мы действительно попытались выяснить топографию глазодоминантности с помощью микроэлектродов, и нам удалось даже получить кое-какие результаты. Образно выражаясь, я в те дни действительно пытался подстричь травяной газон ножницами, так как мы не могли позволить себе купить газонокосилку. В то время мы были беднее, чем нынешние аспиранты, однако были, вероятно, более настойчивыми.)

К счастью, в последние десять лет были придуманы очень эффективные методы нейроморфологических исследований, и сейчас поставленная нами задача уже решена независимо несколькими способами; два из них описаны ниже.

Первый способ опять-таки основан на использовании аксонного транспорта. Берут небольшое количество органического вещества (например, аминоки-

Рис. 73. На этих срезах наружных коленчатых тел — левого и правого — можно видеть концентрацию радиоактивной метки в трех слоях, связанных с левым глазом. За неделю до получения срезов в левый глаз был введен пролин, меченный тритием. Те слои, в которых накопилась метка, выглядят на радиоавтографе темными и более толстыми.

АРХИТЕКТУРА ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ 117

слоты), меченного радиоактивным изотопом (например, 14С), и инъецируют в один глаз обезьяны, скажем в левый. Вещество захватывается клетками глаза, в том числе и ганглиозными клетками сетчатки. Помеченные молекулы, по-видимому уже включенные в состав белков, переносятся по аксонам ганглиоз-ных клеток и их окончаниям в НКТ. Здесь они накапливаются в слоях, связанных с левым глазом. Для переноса метки требуется несколько дней. Затем из ткани приготовляют тонкие срезы, накладывают на них фотоэмульсию и оставляют на несколько дней в темноте. В результате получается радиоавтограф вроде показанного на рис. 73, где можно увидеть в каждом из двух НКТ по три слоя, связанных с левым глазом. Черные области, где образовались зерна, в одном НКТ расположены так, как светлые области в другом.

Для того чтобы наблюдать такую картину организации НКТ, нужно ввести в глаз не так много радиоактивного вещества. Если же при инъекции ввести его в достаточно большом количестве, то концентрация его в слоях НКТ станет настолько высокой, что часть радиоактивной метки перейдет из окончаний волокон зрительного нерва в клетки самих НКТ (в пределах меченых слоев) и будет транспортироваться по их аксонам в стриарную кору. В результате метка начнет накапливаться в окончаниях в слое 4С, образуя регулярный узор, соответствующий тому глазу, в который была сделана инъекция. Когда будет готов радиоавтограф (для этого нужно несколько месяцев, так как концентрация меченого вещества, дошедшего до коры, очень низка), мы действительно увидим на поперечном срезе коры места накопления метки в слое АС (рис. 74). Если же сделать срез коры параллельно ее поверхности (сначала распрямив кору или же разрезав ее на .части и скрепив затем вместе последовательные срезы), то мы, наконец, сможем увидеть распределение колонок так, как если бы смотрели на поверхность коры сверху. Четко выраженный набор параллельных полосок можно видеть как на одиночном срезе (рис. 75, вверху), так и

Рис. 74. На этом радиоавтографе среза стриарной коры светлые участки соответствуют тем местам в слое 4, где накопилось много радиоактивного вещества после инъекции его в левый глаз животного. Эти участки разделены темными зонами, не содержащими радиоактивной метки, — зонами доминирования правого глаза.