- •8 Предисловие

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •28 Глава 2

- •30 Глава 2

- •Глава 2

- •34 Глава 2

- •36 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •46 Глава 3

- •Глава 3

- •52 Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •66 Глава4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •76 Глава 4

- •78 Глава 4

- •Глава 4

- •84 Глава 4

- •86 Глава 4

- •Глава 4

- •Глава 4

- •92 Глава 4

- •94 Глава 4

- •96 Глава 4

- •Глава 4

- •102 Глава 5

- •106 Глава 5

- •110 Глава 5

- •112 Глава 5

- •Глава 5

- •116 Глава 5

- •118 Глава 5

- •126 Глава 5

- •128 Глава 5

- •1 32 Глава 5

- •134 Глава 6

- •138 Глава 6

- •140 Глава 6

- •142 Глава 6

- •Глава 7

- •150 Глава 7

- •152 Глава 7

- •158 Глава 7

- •160 Глава 7

- •162 Глава 7

- •168 Глава 8

- •Iibetoboe зрение 1 71

- •174 Глава 8

- •178 Глава 8

- •180 Глава 8

- •182 Глава 8

- •184 Глава 8

- •1 88 Глава 8

- •190 Глава 8

- •192 Глава 8

- •194 Глава 8

- •196 Глава 8

- •9. Депривация и развитие

- •200 Глава 9

- •Глава 9

- •204 Глава 9

- •210 Глава 9

- •212 Глава 9

- •214 Глава 9

- •216 Глава 9

- •218 Глава 9

- •220 Глава 9

- •222 Глава 9

- •224 Глава 9

- •228 Глава 10

- •230 Глава 10

- •232 Литература для дополнительного чтения

- •234 Источники заимствованных иллюстраций

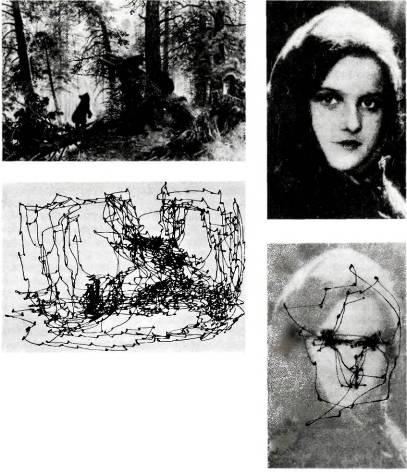

Глава 4

Рис. 50. Испытуемый рассматривает картину, и в это время у него все время регистрируется положение глаз и, следовательно, направление взгляда. Глаза совершают скачок и тотчас останавливаются (в этот момент в записи появляется небольшая точка), затем следует скачок к новому интересному месту. Создается впечатление, что глазу трудно перескочить в те места картины, где нет резких перепадов яркости.

нии интересных элементов сцены с целью перевода их изображений в центральную ямку осуществляется из верхних бугорков четверохолмия. Это показал в 1978 году в серии впечатляющих работ П. Шиллер из Массачусетсского технологического института.

Вторая группа фактов относительно того, как мы видим, еще больше противоречит нашему субъективному впечатлению. Когда мы рассматриваем неподвижную сцену и наш взгляд фиксирует какую-то точку, привлекающую внимание, то эта фиксация не бывает абсолютно неподвижной. Несмотря на все наши попытки жестко фиксировать точку, глаза не остаются в полном покое, а совершают непрерывные микродвижения, называемые микросаккада-ми. Они совершаются несколько раз в секунду и направлены более или менее случайно, достигая амплитуды 1—2 угловых минут. В 1952 году Л. Риггс и Ф. Рэтлифф из Университета Брауна и Р. Дитчберн и Б. Гинсборг из Редингского университета одновременно и независимо обнаружили, что если изображение на сетчатке искусственно стабилизировать (специальными методами), устра-

ПЕРВИЧНАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ КОРА

89

нив его смещения относительно сетчатки, то зрительный образ спустя примерно секунду как бы «выцветает» и поле зрения становится совершенно пустым! (Простейший способ стабилизации состоит в том, что точечный источник света прикрепляют к контактной линзе; когда глаза движутся, источник света тоже движется и световое пятно быстро становится невидимым.) Если после стабилизации хотя бы чуть-чуть сместить изображение на сетчатке, световое пятно тотчас появляется снова. Очевидно, микросаккады необходимы для того, чтобы непрерывно видеть неподвижные объекты. Как будто бы Природа, создавая зрительную систему, особенно заботилась о восприятии движения и поэтому постаралась обеспечить нечувствительность клеток к неподвижным объектам, однако потом ей пришлось изобрести микросаккады, для того чтобы сделать и неподвижные объекты видимыми.

Можно предположить, что в этом процессе участвуют сложные клетки коры, особо чувствительные к движению стимула, но, вероятно, не участвуют клетки с дирекциональной избирательностью, так как микросаккады явно случайно распределяются по направлениям. С другой стороны, механизм дирекциональной избирательности должен, по-видимому, быть полезным для выявления движений объектов относительно неподвижного фона, сигнализируя о наличии движения и о его направлении. Для того чтобы следить за движущимся объектом на неподвижном фоне, нужно фиксировать объект и перемещать взор вместе с ним. В этом случае изображение всего остального будет передвигаться по сетчатке (такая ситуация в других случаях встречается редко). Перемещение всех деталей неподвижного фона по сетчатке должно приводить к бурной активности клеток коры.

Концы линий как зрительные стимулы

В стриарной коре встречается еще один вид клеток. Обычно для простых и сложных клеток характерна пространственная суммация — чем длиннее сти-мульная линия, тем лучше ответ. Однако реакция усиливается лишь до тех пор, пока длина линии не достигнет размеров рецептивного поля: дальнейшее удлинение линии не приводит к более энергичному ответу. В отличие от этого у клеток, реагирующих на концы линий (end stopped cells), удлинение линии до известного предела продолжает улучшать ответ, а если линия выходит за этот предел (в одном или в обоих направлениях), то ответ ослабевает (рис. 51, Б). Некоторые клетки, которые мы называем «реагирующими исключительно на конец линии» {completely end stopped cells), вообще не отвечают на предъявление стимула в виде длинной линии. Ту зону, с которой можно вызвать ответ клетки, мы называем зоной активации (или возбуждающей зоной), а зоны, расположенные с одного или с двух концов, — зонами торможения (или тормозными зонами). Таким образом, все рецептивное поле подобной клетки состоит из возбуждающей зоны и тормозной зоны (или зон) по краям. Стимул оптимальной ориентации, активирующий клетку с возбуждающей зоны, вызывает максимальное торможение за пределами этой зоны (с одной или с двух сторон). Это можно показать путем повторной стимуляции возбуждающей зоны линией оптимальной длины с оптимальной ориентацией при одновременном тестировании внешней зоны линиями разной ориентации (как показано на рис. 52).

Вначале мы думали, что такие клетки относятся к следующему уровню иерархии корковых нейронов, на уровень выше сложных клеток. Согласно простейшей схеме возможной организации таких клеток, они могли бы иметь один или несколько возбуждающих входов от обычных сложных клеток с

90