- •1. Основы метрологии и техники измерений [2]

- •Измерительные преобразователи и приборы

- •Погрешности измерений

- •Класс точности средств измерений

- •Примеры обозначений класса точности средств измерений

- •2. Автоматический контроль технологических параметров [1] измерение давления и разрежения

- •Соотношения между единицами давления

- •Измерение уровня

- •Измерение расхода жидкостей и газов

- •Измерение температуры

- •Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод

- •Эксплуатация контрольно-измерительных приборов

Измерение расхода жидкостей и газов

В технологических процессах водопроводно-канализационных сооружений наиболее ответственными являются измерения количества и расхода жидкостей и газов.

Приборы, измеряющие количество и расход жидкостей и газов, называют расходомерами. Их можно разделить на два класса: 1) расходомеры, измеряющие количество жидкости, пара или газа косвенным путем посредством измерения величин, являющихся функцией количества среды, которая протекает через трубопровод, например перепада давления, скорости, уровни и др.; 2) расходомеры, измеряющие количество жидкости, пара или газа, протекающих через трубопровод, путем непосредственного измерения их объема или массы.

Каждый из этих классов в свою очередь подразделяется на группы приборов, отличающиеся как по принципу действия, так и в конструктивном отношении. Например, расходомеры, измеряющие расход по методу перепада давления, подразделяются на расходомеры с переменным перепадом давления и с постоянным перепадом давления.

Расходомеры в

зависимости от типа показывают: 1)

величину мгновенного расхода в каждый

данный момент (м![]() /с,

м

/ч

и т. п.); 2) количество жидкости или газа

как сумму мгновенных расходов за любой

промежуток времени (м

,

л и т.п.). Имеются приборы, одновременно

показывающие и записывающие обе указанные

величины.

/с,

м

/ч

и т. п.); 2) количество жидкости или газа

как сумму мгновенных расходов за любой

промежуток времени (м

,

л и т.п.). Имеются приборы, одновременно

показывающие и записывающие обе указанные

величины.

Объем воздуха и газов можно измерять: 1) при фактических параметрах (температуре и давлении), которые измеряемая среда имеет во время измерений; 2) при параметрах, приведенных к нормальным условиям (температура 0° и давление 760 мм рт. ст.). При измерении объема в нормальных условиях представляется возможным сравнить результаты измерений, полученные на различных объектах.

При измерении количества влажного воздуха или газа необходимо учитывать влажность измеряемой среды. С этой целью вводится поправочный коэффициент, зависящий от величины относительной влажности.

Измерение расхода методом переменного перепада давления в сужающих устройствах (диафрагмах, соплах, расходомерных трубах) для многих случаев является единственно приемлемым. Ввиду высокой точности и удобства этот способ получил большое распространение.

Под сужающим первичным прибором, являющимся измерительным элементом, входящим в комплект расходомера, понимается приспособление, установленное в трубопроводе и создающее в нем при протекании жидкости или газа искусственный перепад давления.

Измерение расхода методом сужения потока состоит в следующем. Если на пути движения потока жидкости или газа в трубопроводе поставить диафрагму, сопло или трубу Вентури, то в месте сужения потока часть потен-

циальной энергии переходит в кинетическую и статическое давление жидкости падает, а затем почти полностью восстанавливается в последующих сечениях при расширении потока. Невосстанавливающаяся потеря давления возникает вследствие расходования части потенциальной энергии на преодоление сил трения и на вихреобразованиe в мертвых зонах перед проходом и после прохода потока через суженное сечение. Изменение давления среды при прохождении ею сужающего устройства, т. е. перепад давления, служит мерой скорости потока, а следовательно, его расхода.

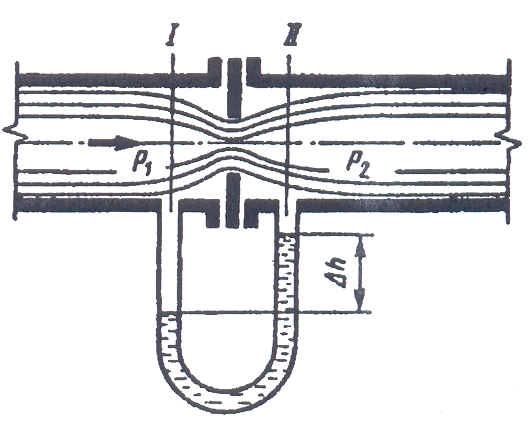

Для вывода основного уравнения расхода жидкости, протекающей через сужающее устройство, рассмотрим два сечения потока: I — перед сужающим устройством и II — в месте наибольшего сужения струй (рис 63).

Рис. 63. Принцип действия расходомера с переменным перепадом давления

Предположим, что давление остается постоянным по своему сечению и трение в трубопроводе отсутствует. Тогда уравнение Бернулли будет иметь вид

(1)

(1)

где

и

— статическое давление соответственно

в сечениях I

и II;

![]() и

и

![]() — средняя скорость течения в сечениях

I

и II;

— плотность измеряемой жидкости; g —

ускорение силы тяжести.

— средняя скорость течения в сечениях

I

и II;

— плотность измеряемой жидкости; g —

ускорение силы тяжести.

Из условия неразрывности потока имеем

![]() ,

(2)

,

(2)

где

![]() и

и

![]() – площади поперечных сечений трубопровода

I

и II.

– площади поперечных сечений трубопровода

I

и II.

Решая совместно уравнения (1) и (2), найдем скорость:

.

.

Тогда расход будет

.

.

Полученное

уравнение расхода не учитывает, что

скорости распределяются по сечению

потока неравномерно вследствие

влияния вязкости жидкости и трения ее

о трубопровод и сужающее устройство,

что перепад давления измеряется

непосредственно у торцов сужающего

устройства и что вместо площади сечения

потока

обычно пользуются площадью отверстия

сужающего устройства

![]() .

Если учесть

перечисленные отклонения введением

одного обобщающего коэффициента,

называемого коэффициентом

расхода,

получим основное уравнение для

определения расхода жидкости, протекающей

через сужающее устройство:

.

Если учесть

перечисленные отклонения введением

одного обобщающего коэффициента,

называемого коэффициентом

расхода,

получим основное уравнение для

определения расхода жидкости, протекающей

через сужающее устройство:

![]()

где

.

Для сужающих устройств соотношения размеров, исходные коэффициенты расхода, поправочные множители к ним и правила установки нормируются «Методическими указаниями по измерению расхода стандартными сужающими устройствами РД-50г213-80».

Диафрагмы, сопла и трубы Вентури. Из дроссельных или сужающих устройств для измерения расхода наибольшее распространение получили диафрагмы.

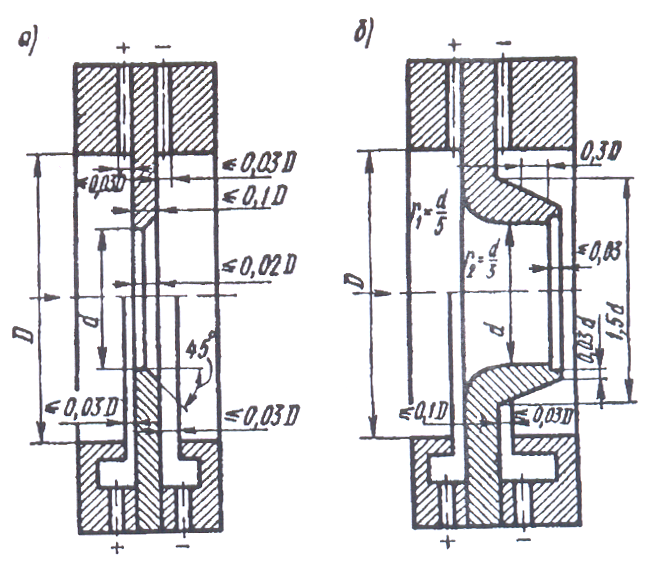

Нормальная диафрагма (рис. 64,а) представляет собой плоский диск, имеющий круглое концентрическое отверстие истечения с острой прямоугольной кромкой со стороны входа и коническим расширением со стороны выхода потока.

Рис. 64. Сужающие устройства:

а – нормальная диафрагма; б – нормальное сопло

Применяют две разновидности нормальной диафрагмы. В одном случае для отбора давления устраивают кольцевую камеру, в другом для этой цели просверливают отверстия. Иногда для отбора давления просверливают три отверстия по окружности трубы, соединяют их снаружи трубы общей трубкой, из которой и производят отбор давления.

Имеется ряд специальных конструкций диафрагм, к числу которых относятся концевые, устанавливаемые на конце трубопровода (при входе или выходе); сегментные, применяемые для измерения расхода загрязненных жидкостей и газа; прямоугольные, используемые для измерения расхода в прямоугольных трубопроводах; сдвоенные, применяемые при малых расходах и числах Рейнольдса ниже предельных.

В тех случаях, когда необходимо уменьшить безвозвратную потерю давления, вместо диафрагмы применяют сопло. Конструкция нормального сопла изображена на рис. 64,6.

Трубы Вентури благодаря своему профилю, приближающемуся к естественной форме струи, вызывают наименьшую безвозвратную потерю давления — в пределах 10...20% перепада вместо 40...80% при диафрагмах. Увеличивая за этот счет перепад давления, можно значительно повысить точность измерений. Существенным недостатком труб Вентури является их громоздкость, усложняющая установку.

На точность измерений расхода большое влияние оказывает длина прямых участков трубопровода до и после сужающего устройства. При наличии местных сопротивлений, искажающих поток, необходимая минимальная длина прямых участков увеличивается. Между расширенным или суженным концом перехода и дроссельным прибором должен быть прямой участок трубопровода с постоянным диаметром в среднем не менее 15d до прибора и 5d после него.

Создаваемый сужающим устройством перепад давления воспринимается дифманометром, градуированным в единицах расхода.

Наиболее широкое применение при производственных измерениях расхода имеют поплавковые и мембранные дифманометры. Широкое применение имеют также колокольные, сильфонные, а также дифманометры типа кольцевых весов. При использовании для измерения расхода пневмометрических трубок в качестве дифманометров ввиду малой величины перепада обычно применяют микроманометры.

Дифманометры-расходомеры изготовляют на различные предельные значения перепада давления.

Выбор того или другого типа дифманометра следует производить в строгом соответствии с местными условиями измерений, т. е. с учетом всех особенностей и требований, предъявляемых технологическим процессом к измерению расхода.

Выбор шкалы следует производить таким образом, чтобы основная часть измерений укладывалась в ближайшую к верхнему пределу треть шкалы. В этом случае будет достигнута наиболее высокая точность измерений. Начальные 30...35% шкалы прибора считают обычно нерабочей зоной из-за малой точности измерений.

Измерение расхода методом постоянного перепада давления основано на том, что в качестве переменной величины, пропорциональной измерению расхода, принимается не перепад давлений, а переменная площадь отверстия сужающего органа. Расходомеры с постоянным перепадом давления, основанные на этом принципе, дают прямолинейную зависимость между расходом и переменной величиной — площадью отверстия прибора.

В расходомерах этого типа имеется подвижный элемент, который перемещается потоком среды и открывает проходное сечение на большую или меньшую величину. Перепад давления до и после подвижного элемента остается при этом постоянным. Перемещение подвижного элемента, пропорциональное расходу, тем или иным способом передается на шкалу, градуированную в единицах расхода.

В качестве расходомеров постоянного перепада обычно используют ротаметры. Они широко используются для измерения расхода растворов хлора, аммиака и коагулянта.

Ротаметр представляет собой вертикальную конусную стеклянную или металлическую трубку, внутри которой находится ротор (поплавок), свободно перемещающийся по всей длине трубки. Поток измеряемого вещества поднимает ротор до тех пор, пока сила, возникающая вследствие перепада давления, который образуется в зазоре между ротором и внутренней поверхностью конусной трубки, не уравновесится весом ротора. После прекращения поступательного движения ротор благодаря наличию косых канальцев на верхней кольцевой части приходит во вращательное движение и центрируется в середине потока, не соприкасаясь со стенками трубки.

Промышленность выпускает стеклянные ротаметры типа PC с пределом измерения 0,25...3000 л/ч, а также ротаметры, имеющие устройства для передачи показаний нa расстояние. Эти устройства могут быть пневматические (ротаметр типа РПД) или электрические с дифференциально-трансформаторной системой передачи (ротаметр типа РЭ).

Ротаметр РПД состоит из ротаметрической части и пневматического датчика, который соединяется со вторичным прибором. Укрепленные на сердечнике поплавка магниты образуют магнитную муфту, с помощью которой передвижение поплавка воздействует на узел «сопло-заслонка» датчика.

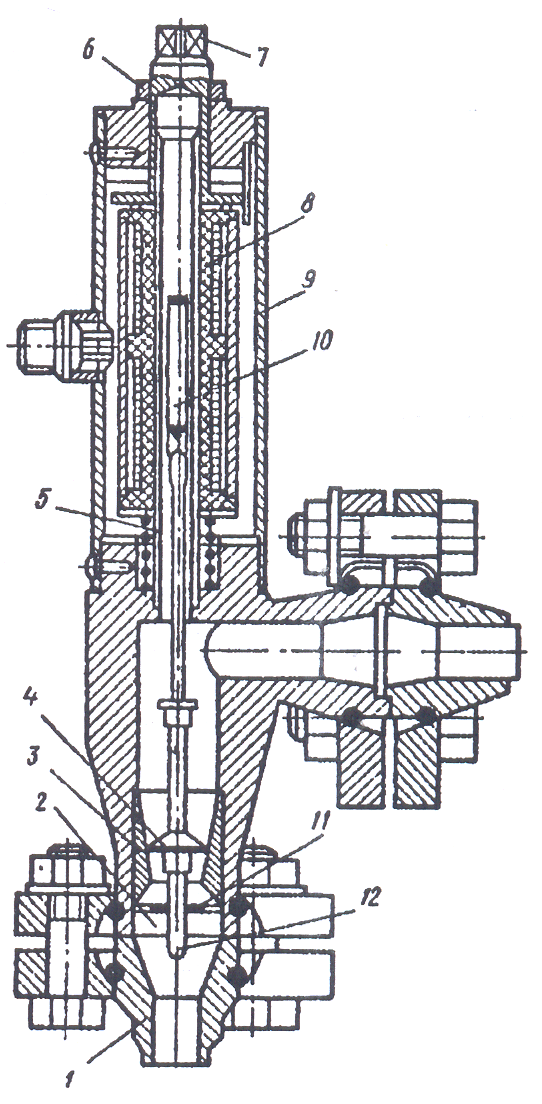

Ротаметр типа РЭ (старое обозначение РЭД) (рис. 65) представляет собой стальной корпус 1, внутри которого имеются камера 2 и коническая труба 5, установленная расширением вверх. В верхнюю часть корпуса впаяна направляющая трубка 5. Другой конец трубки имеет глухую пробку 7, предназначенную для ее очистки. На трубку 5 насажена индукционная катушка 8, которая закрыта кожухом 9. В верхнюю часть кожуха ввернута регулировочная гайка 6, вращением которой производят перемещение индукционной катушки при тарировке ротаметра. Внутри конической трубки 3 расположен поплавок 4 со стержнем 12. Стержень пропущен через упорную шайбу 11 и направляющую трубу. На верхнем конце стержня закреплен плунжер 10 индукционного датчика. Поток жидкости через штуцер поступает в камеру 2 и далее через упорную шайбу 11 в коническую трубу 3. Под действием напора жидкости дисковый поплавок 4 перемещается вверх и увлекает за собой плунжер индукционного датчика. Перемещение плунжера приводит к разбалансу дифференциально-трансформаторной схемы, и на вторичный прибор поступает сигнал, пропорциональный измеряемому расходу. Величина хода поплавка ограничена упорной шайбой 11.

Ротаметр градуируется по воде. При измерении расхода другой жидкости необходимо произвести перерасчет шкалы вторичного прибора.

Рис. 65. Схема ротаметра типа РЭ

Измерение расхода жидкости по методу переменного уровня широко применяется для контроля расхода в открытых каналах. Для этой цели в каналах устраивают суженные лотки. Колебания уровня в лотке прямо пропорциональны расходу жидкости. Измерение производится с помощью чувствительных уровнемеров, градуированных в единицах расхода.

Международной организацией по стандартизации рекомендуется применять для измерения расхода лотки Вентури (рис. 66).

Рис. 66. Измерительный лоток Вентури

Расчет лотков Вентури при известном максимальном расходе Q (м /ч) можно производить по формуле

![]() ,

,

где h — уровень жидкости в мерном створе, мм; b — ширина горловины лотка, м; С — коэффициент расхода; а — коэффициент, учитывающий влияние скорости в канале перед лотком.

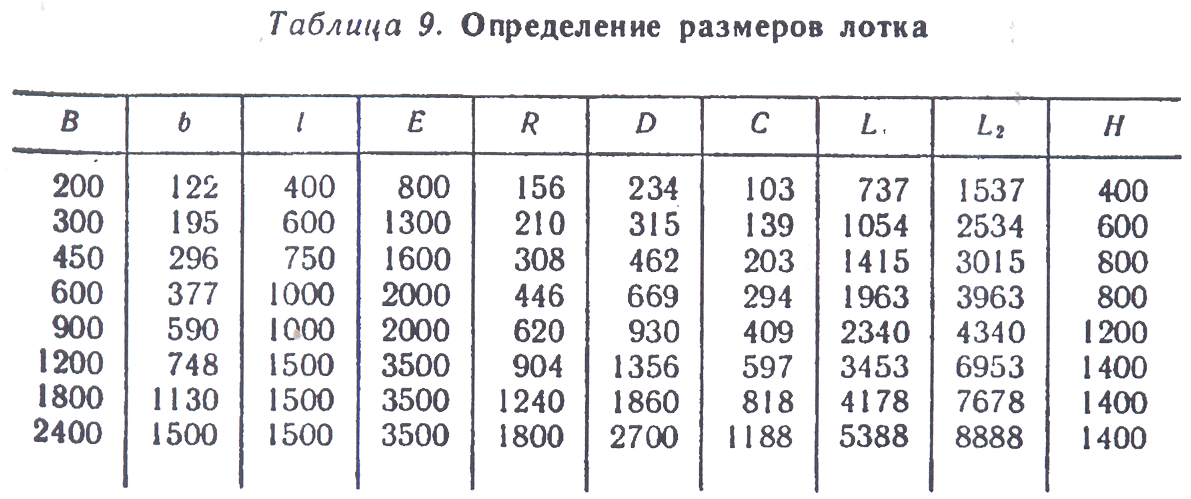

Более просто вместо расчета можно подобрать для конкретных условий нормализованный лоток Вентури, используя табл. 8 и 9. По заданному расчетному расходу Q подбирают ширину лотка из табл. 8, а затем по табл. 9 определяют все остальные размеры лотка, указанные на чертеже (рис. 66).

При использовании метода переменного уровня для измерения расхода следует руководствоваться «Правилами измерения расхода жидкости при помощи водосливов и лотков РДП-99-77».

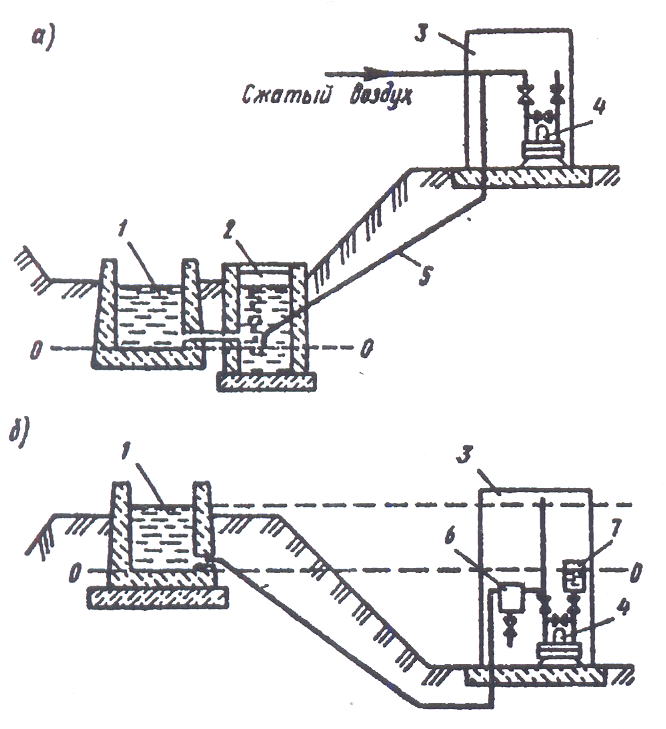

В зависимости от расположения дифманометра ниже или выше лотка возможны две схемы подключения дифманометра (рис. 67).

Линеаризация показаний расходомера переменного уровня может осуществляться также путем соответствующего профилирования водосливного отверстия в открытом лотке.

Рис. 67. Схема измерения расхода в лотке Вентури:

а – с пневматическим контролем уровня; б – гидравлическим контролем уровня; 1 – лоток; 2 – измерительная камера; 3 – приборное помещение; 4 – дифманометр; 5 – пьезотрубка; 6 – отстойник; 7 – уравнительный сосуд

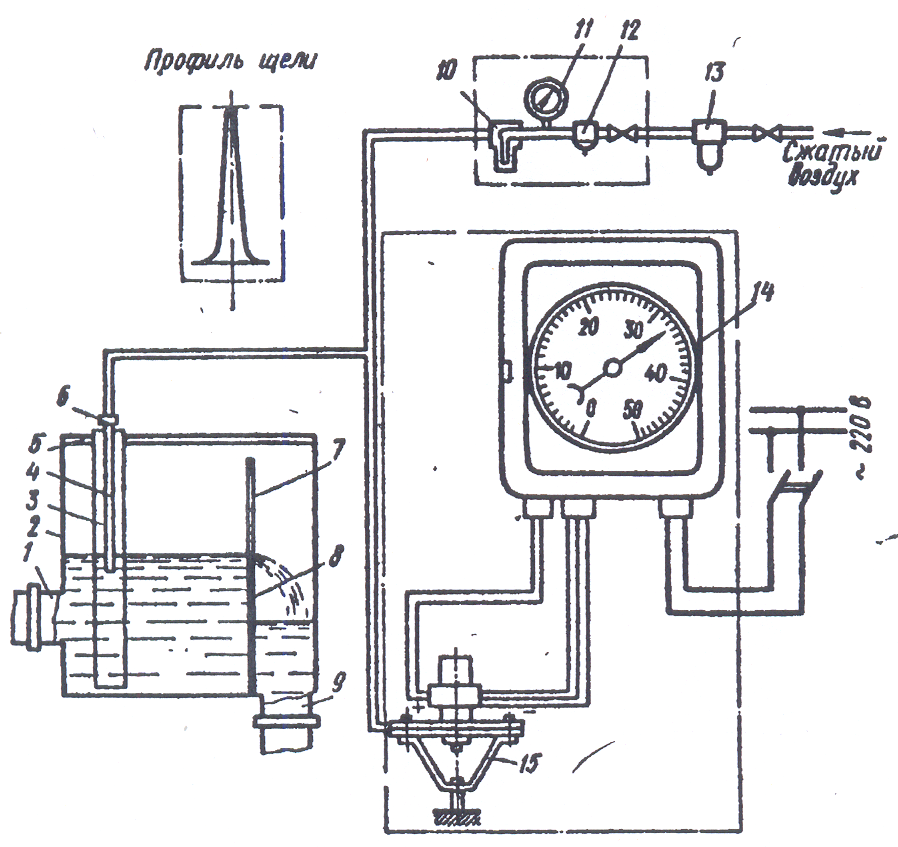

На рис. 68 показана схема пропорционального щелевого расходомера переменного уровня. В измерительной камере 2 пневматическим путем кон-

Рис. 68. Общая схема щелевого расходомера переменного уровня:

1 – подающий патрубок; 2 – измерительная камера; 3 – кожух; 4 – крышка; 5 – пьезотрубка; 6 – регулировочная гайка для установки пьезотрубки; 7 – фигурная щель; 8 – водосливная стенка; 9 – отводящий патрубок; 10 – контрольный стаканчик; 11 – манометр; 12 – редуктор давления воздуха; 13 – фильтр очистки воздуха ; 15 – дифманометр

тролируется уровень жидкости. Подпор жидкости создается перегородкой 8 с профилированным отверстием в ней 7. Серийно такие расходомеры выпускаются на расходы от 10 до 250 м /ч. Они пригодны для измерения расхода агрессивных жидкостей и сточных вод. Методика расчета щелевых расходомеров разработана во ВНИИВОДГЕО JI. В. Лобачевым.

Электромагнитные (индукционные) расходомеры, выпускаемые серийно, начали получать широкое применение для измерения расхода загрязненных жидкостей и осадка сточных вод. Они не создают в трубопроводе дополнительной потери напора и не требуют длинных прямых участков трубопровода.

Действие этих расходомеров основано на изменении пропорционально расходу электродвижущей силы, индуктированной в потоке электропроводной жидкости под действием магнитного поля.

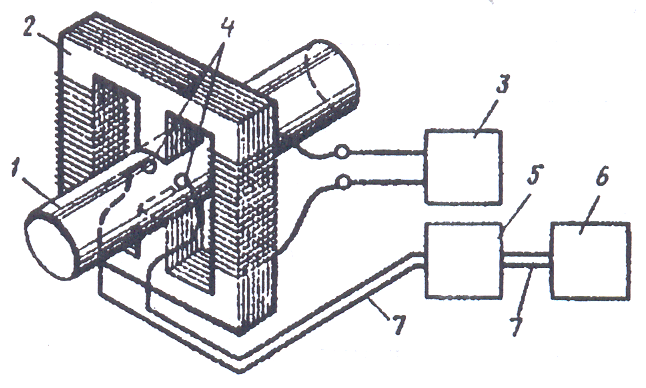

На рис. 69 показана принципиальная схема электромагнитного расходомера.

Рис. 69. Принципиальная схема индукционного расходомера:

1 – трубопровод; 2 – электромагнит; 3 – источник питания; 4 – электроды: 5 – усилитель; 6 – вторичный прибор; 7 – линия связи

Трубопровод 1, по которому протекает проводящая жидкость, расположен между полюсами магнита 2 перпендикулярно направлению силовых линий магнитного поля. Под действием магнитного поля ионы, находящиеся в жидкости, определенным образом перемещаются и отдают свои заряды измерительным электродам 4, создавая на них ЭДС, пропорциональную скорости течения жидкости. ЭДС, усиленная усилителем 5, воздействует на измерительный прибор 6.

Датчики расходомеров выпускают на условные проходы от 80 до 1000 мм.

Проведенными во ВНИИВОДГЕО исследованиями выявлена возможность применения для измерения расхода в трубах большого диаметра (до 1500 мм) систем водоснабжения ультразвуковых расходомеров. Принцип работы такого расходомера основан на изменении скорости распространения ультразвука по направлению потока жидкости в трубе и против него.

Основными преимуществами ультразвуковых расходомеров являются простота конструкции и возможность монтажа их на действующих трубопроводах.

Ведутся исследования по применению шариковых расходомеров в трубах небольшого (до 300 мм) диаметра. Принцип работы такого расходомера основан на увлечении закрученным потоком жидкости свободно плавающего шара. Частота вращения шара, пропорциональная расходу жидкости, фиксируется бесконтактным узлом съема сигнала.

Приборы могут применяться без дополнительной тарировки для измерения расхода загрязненной среды.

Парциальные расходомеры позволяют измерять большие расходы жидкости с помощью сравнительно простых приборов.

Действие парциальных расходомеров в отличие от рассмотренных ранее основано на измерении не всего расхода, а лишь части его. На рис. 70 представлена схема парциального водомера, являющегося комбинацией скоростного крыльчатого водомера и колена, выполняющего функцию сужающего органа. Расход воды q через ответвление трубопровода пропорционален величине основного потока Q. Поэтому количество воды, протекающей по трубопроводу, можно определить путем умножения показаний скоростного водомера на постоянный коэффициент. Колено создает перепад давления, необходимый для преодоления сопротивления ответвления. Диаметр обводной трубки и перепад на колене подбирают так, чтобы через обводную трубку протекало около 1% всей массы воды.

На обводной трубке устанавливают пробковые краны для возможности отключения водомера. Парциальные расходомеры тарируют после установки на месте измерений при пяти — восьми различных расходах.

Для контроля расхода воды в системах водоснабжения широко применяют скоростные расходомеры (крыльчатые и спиральные).