- •1.Может ли обводняться продукция до начала работы системы ппд?

- •2. Зачем нужна система ппд?

- •4. Текущая и накопленная добыча нефти?

- •5. Определение коэффициента обводненности в промысловых условиях.

- •6. Формула Дюпюи, область применения.

- •7. Причины образования конусов подошвенной воды и влияние на них анизотропии?

- •8. . Площадные системы заводнения.

- •9. Рядные системы заводнения.

- •10. Основные виды внутриконтурного заводнения.

- •14. Газонапорный режим.

- •15. Сущность упруговодонапорного режима.

- •16. Что такое гнк и внк?

- •18. Перечислить факторы, влияющие на полноту извлечения нефти на объектах разработки (конечный кин).

- •19. Технологии регулирования разработки нефтяных месторождений

- •20. Технология форсированных отборов из нефтяных пластов.

- •21. Сущность потокоотклоняющих технологий (применение вус, гос и ос).

- •22. Методика определения технологической эффективности каких – либо гтм на месторождениях нефти.

- •23. Особенности разработки нефтяных месторождений с недонасыщенными коллекторами.

- •24. Сущность барьерного заводнения.

- •25. Особенности строения нефтегазовых залежей (месторождений).

- •26. Значения кин для нефтяных и нефтегазовых месторождений (объектов разработки).

- •27. Как обосновываются коэффициенты вытеснения, коэффициенты охвата воздействием и коэффициенты заводнения?

- •28. Дать представление об обосновании коэффициентов нефтеотдачи (кин) на стадии составления технологических схем на разработку нефтегазовых месторождений.

- •29. Технологии интенсификации разработки нефтяных месторождений.

- •30. Методы регулирования разработки нефтяных месторождений.

- •31. Методика разукрупнения эксплуатационных объектов нефтяных месторождений.

- •32. Гидродинамическая сущность и технология внедрения циклического заводнения нефтяных месторождений.

- •33. Классификация методов увеличения нефтеотдачи.

- •34. Порядок выполнения авторского надзора за разработкой нефтегазовых месторождений.

- •35. Назначение индикаторных(трассерных)исследований нефтяных месторождений

- •36. Задачи, решаемые в анализе разработки нефтяных месторождений.

- •37. Задачи, стоящие перед технологическими схемами на разработку нефтегазовых месторождений.

- •38. Технологии совместной разработки многопластовых залежей

- •39. Перечислить задачи, решаемые при геолого–промысловом изучении залежей нефти.

- •40. Задачи гидродинамических методов контроля за разработкой нефтяных месторождений

- •41. Задачи геофизических методов контроля за разработкой нефтяных месторождений

- •42. Задачи промысловых методов контроля за разработкой нефтяных месторождений

- •43. Методы контроля за разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений

- •44. Особенности разработки месторождений высоковязких нефтей.

- •45. Основные решения упругого режима, которые используются в расчетах при составлении проекта пробной эксплуатации

- •46. Задачи проекта пробной эксплуатации.

- •47. Технологии выработки остаточных запасов нефти.

- •48. Основные документы на разработку нефтяных месторождений (мелких и крупных).

- •50. Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с помощью характеристик вытеснения.

- •51. Методики гидродинамических расчетов при прогнозировании показателей разработки нефтяного месторождения.

- •52. Основные технико-технологические ограничения, накладываемые на гидродинамические модели пластов при проектировании разработки нефтяных месторождений.

- •53. Расчеты процесса вытеснения нефти водой в системе скважин по схеме поршневого вытеснения.

- •54. Функция Бакли-Леверетта. Расчет непоршневого вытеснения нефти водой.

- •55. Типы моделей пластов (объектов разработки).

- •56. Принципы выделения эксплуатационных объектов при проектировании систем разработки.

- •57. Геолого-промысловое изучение залежей нефтей в многопластовом месторождении.

- •58. Последовательность работ в проектировании рациональной системы разработки нефтяного месторождения.

- •59. Основные критерии объединения залежей в один объект разработки.

- •60. Системы разработки нефтяных месторождений (понятие о системе разработки и классификация систем разработки).

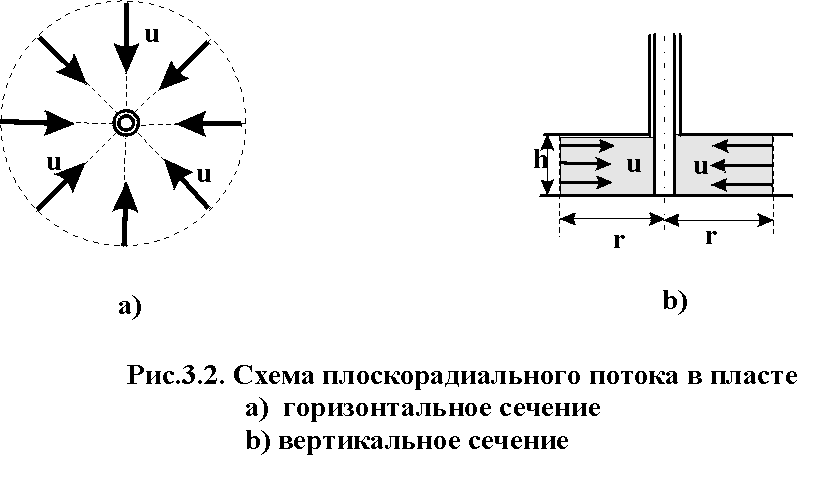

6. Формула Дюпюи, область применения.

Для разработки месторождений наибольшее значение имеет плоско-радиальный тип течения (приток к скважине). Формула Дюпии:

Анализ:

K h/m

коэф гидропроводности[м3/(Па*c)],

lnr/r-фильтрац

сопр-е.

h/m

коэф гидропроводности[м3/(Па*c)],

lnr/r-фильтрац

сопр-е.

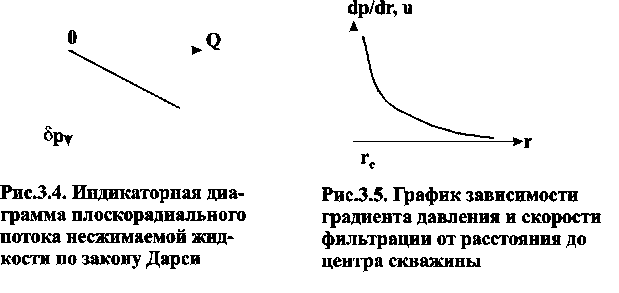

1. Дебит не зависит от r, а только от депрессии d рк. График зависимости Q от d рк (Рис.3.4) называется индикаторной диаграммой, а сама зависимость - индикаторной. Отношение дебита к депрессии называется коэффициентом продуктивности скважины (хар-т изм-е дебита скв при изм-и депрессии на пласт на 1)

2. Градиент давления и скорость обратно пропорциональны расстоянию (рис.3.5) и образуют гиперболу с резким возрастанием значений при приближении к забою.

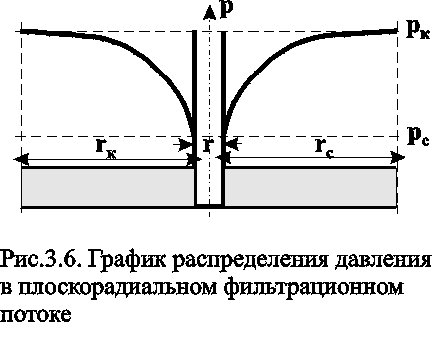

3. Графиком зависимости р=р( r ) является логарифмическая кривая (рис.3.6), вращением которой вокруг оси скважины образуется поверхность, называемая воронкой депрессии. Отсюда, основное влияние на дебит оказывает состояние призабойной зоны, что и обеспечивает эффективность методов интенсификации притока.

4 .

Изобары - концентрические, цилиндрические

поверхности, ортогональные траекториям.

.

Изобары - концентрические, цилиндрические

поверхности, ортогональные траекториям.

5 .

Дебит слабо зависит от величины радиуса

контура rк для

достаточно больших значений rк

/rc,

т.к. rк /rc

входят в формулу под знаком логарифма.

.

Дебит слабо зависит от величины радиуса

контура rк для

достаточно больших значений rк

/rc,

т.к. rк /rc

входят в формулу под знаком логарифма.

По индикаторным диаграммам зависимости дебита от депрессии находят:

Установившееся или неустановившееся движение флюида

Коэффициент продуктивности

7. Причины образования конусов подошвенной воды и влияние на них анизотропии?

Конусообразование происходит за счет подтягивая подошвенной воды к забоям добывающих скважин по мере ее эксплуатации. При повышение дебита скважины над предельным путем создания повышенной депрессии вероятность подтягивая конуса подошвенных под увеличивается.

С уменьшением вертикальной проницаемости kв или параметра анизотропии n Qпр уменьшается. Это означает, что уменьшение доли дебита за счет подтока из невскрытой части пласта происходит в результате ухудшения вертикальной проницаемости пласта.

Горные породы необходимо разделять по ориентированности изменения их характеристик в пространстве. С этой позиции выделяют изотропные и анизотропные тела. Изотропия - это независимость изменения физических параметров от направления, анизотропия - это различные изменения по отдельным направлениям.

Однородный изотропный пласт – равенство проницаемости по трем взаимно перпендикулярным направлениям: Кх=Ку=Кz. Для однородного анизотропного Кх=Ку=Кг; Кz=Кв не равно Кг.

*=(Кг\Кв) – коэффициент анизотропии.

Для большинства поровых коллекторов коэффициент анизотропии больше 1 (1), т.к. проницаемость по горизонтали Кг больше, чем проницаемость по вертикали Кв т.е. Кг Кв. Следовательно, наличие непроницаемых или малопроницаемых пропластков затрудняет вертикальное движение воды и газа, и тем самым можно сделать вывод - чем больше анизотропия пласта, тем меньше конусообразование.

8. . Площадные системы заводнения.

Площадное заводнение характеризуется рассредоточенной закачкой воды в залежь по всей площади ее нефтеносности. Площадные системы заводнения по числу скважино-точек каждого элемента залежи с расположенной в его центре одной добывающей скважиной могут быть четырех-, пяти-, семи- и девятиточечные , также линейные ( рис. 4 ).

Наиболее часто используемые: пятиточечную, семиточечную и девятиточечную.

Пятиточечная система (рис. 12). Элемент системы представляет собой квадрат, в углах которого находятся добы вающие, а в центре — нагнетательная скважина. Для этой системы отношение нагнетательных и добывающих скважин со-ставляет 1 :1,w = 1.

С емиточечная

система (рис. 13). Элемент системы

представляет собой шестиугольник с

добывающими скважинами в углах и

нагнетательной в центре. Доб. скв.расположены

в углах шестиугольника, а нагн.—в центре.

Параметр и =1/2, т. е. на одну нагнетательную

скважину приходятся две добывающие.

емиточечная

система (рис. 13). Элемент системы

представляет собой шестиугольник с

добывающими скважинами в углах и

нагнетательной в центре. Доб. скв.расположены

в углах шестиугольника, а нагн.—в центре.

Параметр и =1/2, т. е. на одну нагнетательную

скважину приходятся две добывающие.

Девятиточечная система (рис. 14Нагн.скв.:добыв.скв= 1 : 3 , так что w=1/3.

Самая интенсивная из рассмотренных систем с площадным расположением скважин пятиточечная, наименее интенсивная девятиточечная. Считается, что все площадные системы жесткие, поскольку при этом не допускается без нарушения геометрической упорядоченности расположения скважин и потоков движущихся в пласте веществ использование других нагнетательных скважин для вытеснения нефти из данного элемента, если нагнетательную скважину, принадлежащую данному элементу, нельзя эксплуатировать по тем или иным причинам.

Если, например, в блочных системах разработки (особенно в трехрядной и пятирядной) не может эксплуатироваться какая-либо нагнетательная скважина, то ее может заменить соседняя в ряду. Если же вышла из строя или не принимает закачиваемый в пласт агент нагнетательная скважина одного из элементов системы с площадным расположением скважин, то необходимо либо бурить в некоторой точке элемента другую такую скважину (очаг), либо осуществлять процесс вытеснения нефти из пласта за счет более интенсивной закачки рабочего агента в нагнетательные скважины соседних элементов. В этом случае упорядоченность потоков в элементах сильно нарушается.

Площадные с-мы позволяют более рассредоточенно воздействовать на пласт.(разработкиасильно неоднородных по площади пластов). Нагнетательные скважины более рассредоточены по площади, что дает возможность подвергнуть отдельные участки пласта большему воздействию.

Таким образом, рядные системы предпочтительны при разработке сильно неоднородных по вертикальному разрезу пластов.

В поздней стадии разработки пласт оказывается в значительной своей части занятым вытесняющим нефть веществом (например, водой). Однако вода, продвигаясь от нагнетательных скважин к добывающим, оставляет в пласте некоторые зоны с высокой нефтенасыщенностью, близкой к первоначальной нефтенасыщенности пласта, т. е. так называемые целики нефти. Для извлечения из них нефти в принципе можно пробурить скважины из числа резервных 5-точечной системы, в результате чего получают девятиточечную систему.