- •Древняя Греция и Древний Рим.

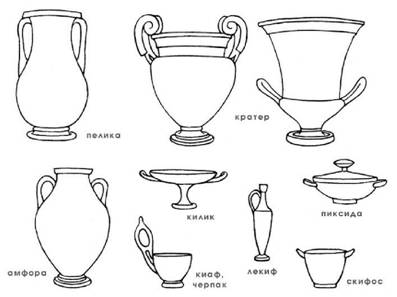

- •Древнегреческая вазопись Протогеометрический и геометрический стили

- •Ориентализирующий период

- •Чернофигурная вазопись

- •Краснофигурная вазопись

- •Вазопись по белому фону

- •Вазы-гнафии

- •Римские императоры.

- •Византия.

- •Крестово-купольный храм

- •Римская и Византийская мозаика – отличия.

- •Иконография Священного Писания

- •Иконоборчество и иконопочитание

- •Византия и Русь

- •Собор Спаса Преображения

Вазопись по белому фону

Для росписи ваз в этом стиле в качестве основы использовалась белая краска, на которую наносились чёрные, красные либо многоцветные фигуры. Эта техника вазописи применялась преимущественно в росписи лекифов, арибалов и алабастронов.

Вазы-гнафии

Вазы-гнафии,

названные по месту первого их обнаружения

в Гнафии (Апулия),

появились в 370—360 гг.

до н. э.

Эти вазы родом из нижней Италии получили

широкое распространение в греческих

метрополиях и за их пределами. В росписи

гнафий по чёрному лаковому фону

использовались белый, жёлтый, оранжевый,

красный, коричневый, зелёный и другие

цвета. На вазах встречаются символы счастья,

культовые изображения и растительные

мотивы. С конца IV

в. до н. э. роспись

в стиле гнафии стала исполняться

исключительно белой краской. Производство

гнафий продолжалось до середины III

в. до н. э.

Курос и кора

Куросы (др.греч. kuros - юноша) - это древнеэллинский тип молодого мужчины периода архаики (660 г. до н.э. — 480 г. до н.э.). Синоним - «архаический Аполлон». Статуи куросов имели в Элладе мемориально-культовое значение.

Куросы всегда гармонично сложены, обнажёны, с улыбкой на лице, стоящие с выдвинутой вперед левой ногой, руки прижаты к бедрам и вытянуты вдоль туловища, пальцы рук согнуты. Самые ранние куросы были деревянными (так называемые xoanon) и воплощали сверхъестественные качества божества. Их отличительной чертой был получеловеческий образ, закрытые глаза, прижатые к бокам руки, или вообще отсутствие и глаз, и рук, и ног.

Коры - это древнеэллинский женский эквивалент куросов. В Элладе изображались с мемориальными целями. Это всегда одетые (в отличие от куросов), улыбающиеся молодые женщины, стоящие во весь рост, как правило, с левой ногой, слегка выдвинутой вперед.

В VII в., когда появились первые статуи человека в полный рост, куросы служили для двух целей. В храмах они были знаком вотивных обещаний видных эллинов, чему свидетельство — надписи, которые часто встречаются на их постаментах. Кроме того, их также устанавливали на кладбищах, чтобы обозначить могилы знатных граждан. На кладбищах эти куросы изображали покойных, как греческий идеал маскулинности. В самый ранний период, вероятно, куросам приписывались магические способности, и они могли быть вместилищем даймона богов (традиция, сохранившаяся и в последующее время).

Мифология

«Илиада» и «Одиссея» Гомера

«Теогония» Гесиода

«Библиотека» Псевдо-Аполлодора

«Мифы» Гая Юлия Гигина

Метаморфо́зы (лат. Metamorphoses) — поэма древнеримского поэта Овидия в пятнадцати книгах, в которой повествуется о различных превращениях, произошедших со времени сотворения мира, согласно греческой и римской мифологиям. Всего их набралось около двухсот. Поэма была написана Овидием в Риме между 2 (год ссылки Юлии Старшей) и 8 (год ссылки самого Овидия) годами н. э.

Эта работа имеет очень большое значение как уникальный по своему охвату (наряду с «Мифологической библиотекой» Аполлодора) сборник античных мифов.

«Деяния Диониса» - Нонна

«Энеида» - Вергилия

Мы знаем разные сочетания, иерархии генеалогии божественных существ — «Олимп», различные системы «двенадцатибожия» (например, в Афинах — Зевс, Гера, Посейдон, Аид,Деметра, Аполлон, Артемида, Гефест, Афина, Арес, Афродита, Гермес). Одни обратили главное внимание на идеальное содержание греческой мифологии, сводя его к явлениям местной природы, другие — на реальное, усматривая в сложности древнегреческого политеизма следы местных (племенных и т. п.) особенностей. Со временем пришлось так или иначе признать и исконное значение восточных элементов в греческой религии. Сравнительное языкознание вызвало «сравнительную индоевропейскую мифологию». Это доселе преобладающее в науке направление было плодотворно уже в том отношении, что ясно показало необходимость сравнительного изучения древнегреческой религии и сопоставило обширный материал для этого изучения; но — не говоря уже о крайней прямолинейности методических приёмов и крайней поспешности суждений — оно занималось не столько исследованием греческой религии при помощи сравнительного метода, сколько изысканием её основных моментов, восходящих к поре общеарийского единства (причём лингвистическое понятие индоевропейских народов слишком уж резко отождествлялось с этническим). Что касается до основного содержания мифов («болезни языка», по К. Мюллеру), то оно слишком исключительно сводилось к явлениям природы — преимущественно к солнцу, или луне, или к грозам.

Более молодая школа сравнительной мифологии считает небесные божества результатом дальнейшего, искусственного развития первоначальной «народной» мифологии, знавшей лишь демонов (фольклоризм, анимизм).