- •Электроника

- •Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств.

- •Пассивные элементы электронных устройств.

- •Резисторы.

- •Конденсаторы.

- •Основными параметрами конденсаторов являются.

- •Катушки индуктивности.

- •Полупроводниковые приборы.

- •Полупроводниковые диоды.

- •Биполярные и униполярные транзисторы.

- •Тиристоры.

Биполярные и униполярные транзисторы.

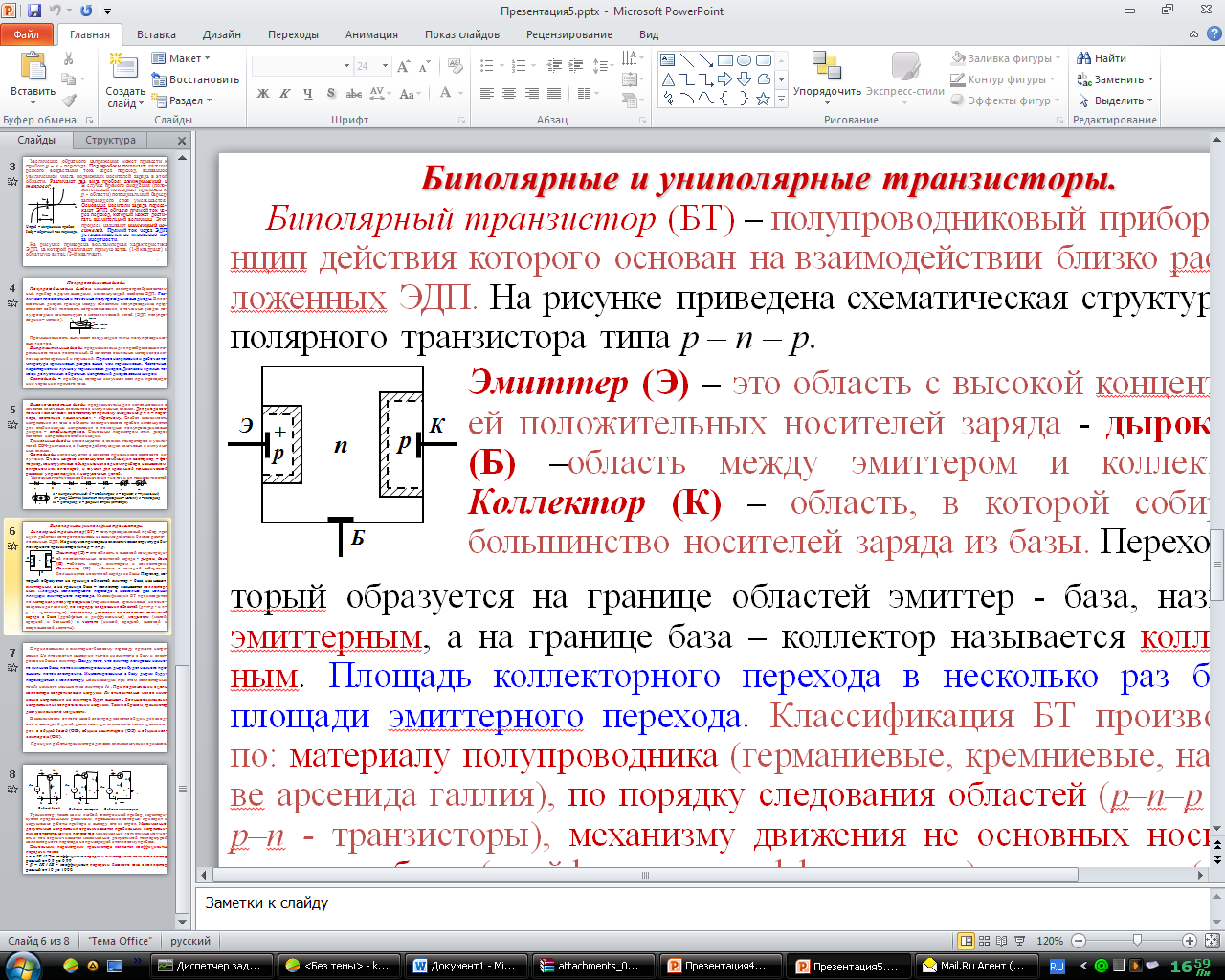

Биполярный транзистор (БТ) – полупроводниковый прибор, при-нцип действия которого основан на взаимодействии близко распо-ложенных ЭДП. На рисунке приведена схематическая структура би-полярного транзистора типа р – п – р.

Э миттер

(Э) – это область с высокой концентраци-ей

положительных носителей заряда - дырок,

база (Б) –область между эмиттером и

коллектором. Коллектор (К) – область, в

которой собирается большинство носителей

заряда из базы. Переход, который образуется

на границе областей эмиттер - база,

называют эмиттерным, а на границе база

– коллектор называется коллектор-ным.

Площадь коллекторного перехода в

несколько раз больше площади эмиттерного

перехода. Классификация БТ производится

по: материалу полупроводника (германиевые,

кремниевые, на осно-ве арсенида галлия),

по порядку следования областей (р–п–р

- и п–р–п - транзисторы), механизму

движения не основных носителей заряда

в базе (дрейфовые и диффузионные),

мощности (малой, средней и большой) и

частоте (низкой, средней, высокой и

сверхвысокой частоты).

миттер

(Э) – это область с высокой концентраци-ей

положительных носителей заряда - дырок,

база (Б) –область между эмиттером и

коллектором. Коллектор (К) – область, в

которой собирается большинство носителей

заряда из базы. Переход, который образуется

на границе областей эмиттер - база,

называют эмиттерным, а на границе база

– коллектор называется коллектор-ным.

Площадь коллекторного перехода в

несколько раз больше площади эмиттерного

перехода. Классификация БТ производится

по: материалу полупроводника (германиевые,

кремниевые, на осно-ве арсенида галлия),

по порядку следования областей (р–п–р

- и п–р–п - транзисторы), механизму

движения не основных носителей заряда

в базе (дрейфовые и диффузионные),

мощности (малой, средней и большой) и

частоте (низкой, средней, высокой и

сверхвысокой частоты).

С приложением к эмиттерно-базовому переходу прямого напря-жения UЭ происходит инжекция дырок из эмиттера в базу и элект-ронов из базы в эмиттер. Ввиду того, что эмиттер легирован намно-го сильнее базы, поток инжектированных дырок будет намного пре-вышать поток электронов. Инжектированные в базу дырки будут перемещаться к коллектору. Возникающий при этом коллекторный ток IК немного меньше тока эмиттера IЭ . При подключении в цепь коллектора сопротивления нагрузки RН относительно малое изме-нение напряжения на эмиттере будет вызывать большое изменение напряжения на сопротивлении нагрузки. Таким образом, транзистор дает усиление по мощности.

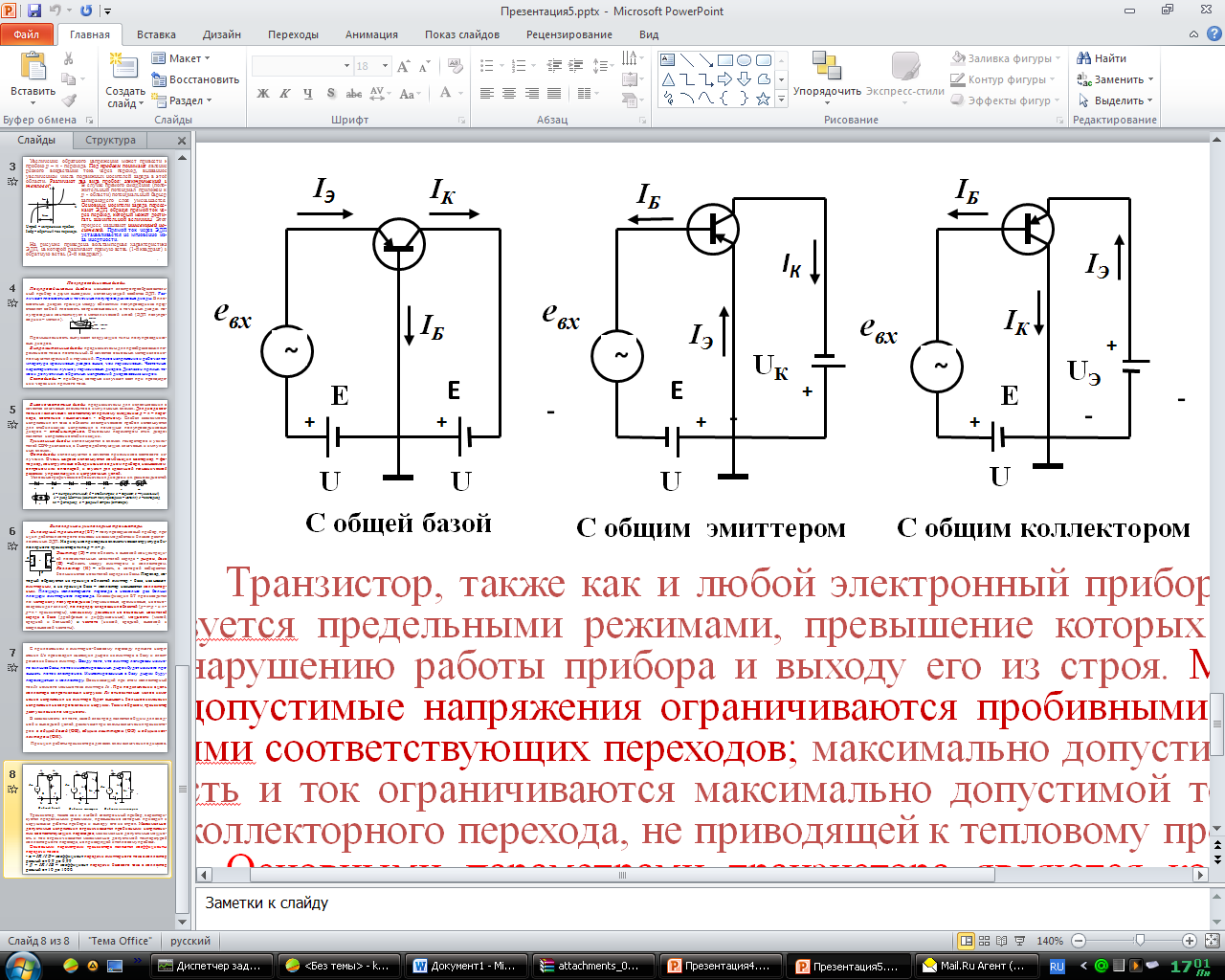

В зависимости от того, какой электрод является общим для вход-ной и выходной цепей, различают три схемы включения транзисто-ров: с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим кол-лектором (ОК).

Принцип работы транзистора для всех схем включения одинаков.

Т ранзистор,

также как и любой электронный прибор,

характери-зуется предельными режимами,

превышение которых приводит к нарушению

работы прибора и выходу его из строя.

Максимально допустимые напряжения

ограничиваются пробивными напряжени-ями

соответствующих переходов; максимально

допустимые мощно-сть и ток ограничиваются

максимально допустимой температурой

коллекторного перехода, не приводящей

к тепловому пробою.

ранзистор,

также как и любой электронный прибор,

характери-зуется предельными режимами,

превышение которых приводит к нарушению

работы прибора и выходу его из строя.

Максимально допустимые напряжения

ограничиваются пробивными напряжени-ями

соответствующих переходов; максимально

допустимые мощно-сть и ток ограничиваются

максимально допустимой температурой

коллекторного перехода, не приводящей

к тепловому пробою.

Основными параметрами транзистора являются коэффициенты передачи токов:

- α = IK / IЭ – коэффициент передачи эмиттерного тока в коллектор равный от 0,9 до 0,99

- β = IK / IБ – коэффициент передачи базового тока в коллектор равный от 10 до 1000.

Лек6

Полевые транзисторы представляют собой класс полупровод-никовых приборов, в которых величина выходного тока изменяется под действием электрического поля, создаваемого входным напря-жением, благодаря чему полевые транзисторы имеют очень высокое (до 10 Мом) входное сопротивление.

Тиристоры.

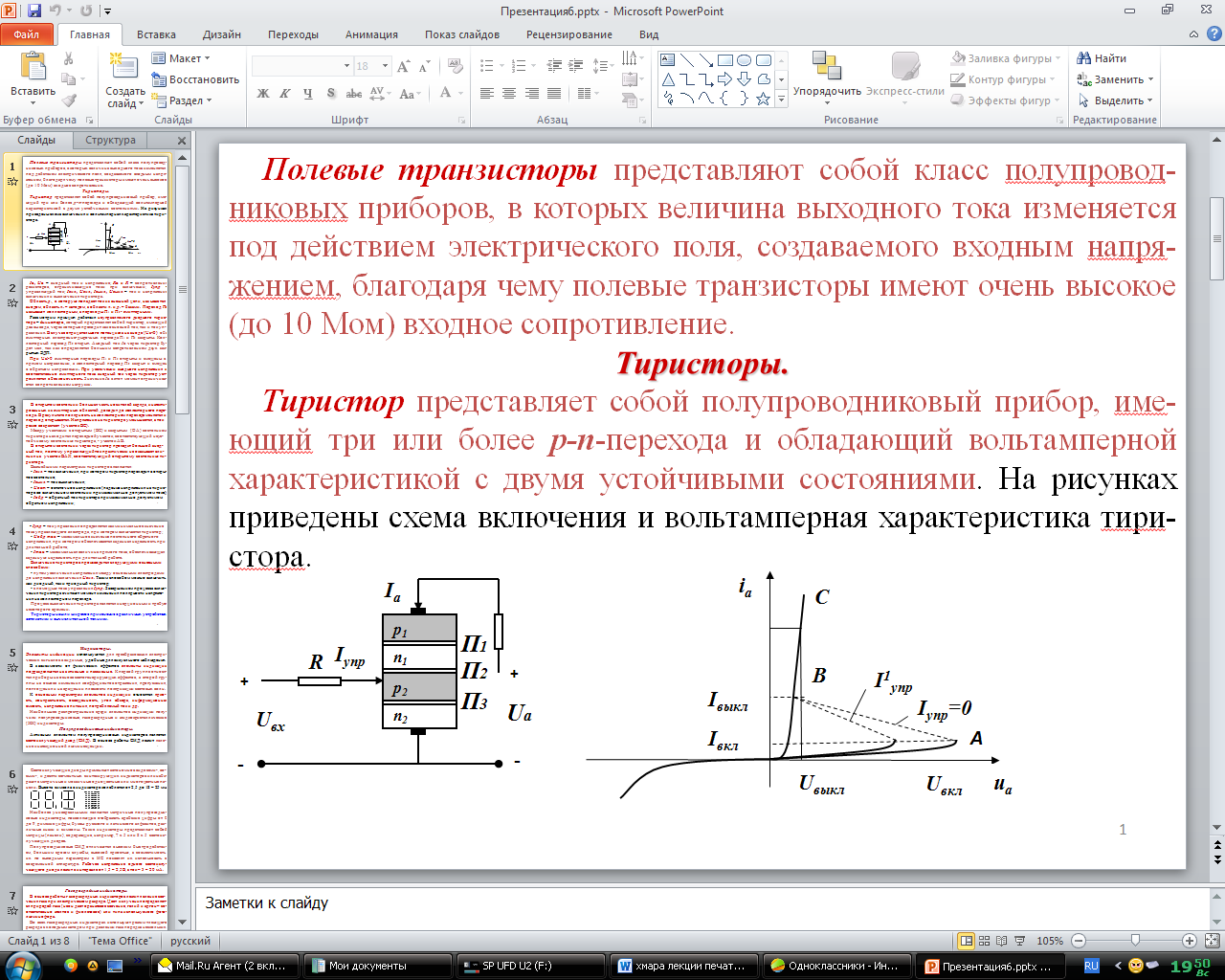

Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор, име-ющий три или более р-п-перехода и обладающий вольтамперной характеристикой с двумя устойчивыми состояниями. На рисунках приведены схема включения и вольтамперная характеристика тири-стора.

Ia, Ua – анодный ток и напряжение; Ra и R – сопротивления резисторов, ограничивающие токи при включении; Iупр - управляющий ток; Iвкл, Uвкл, Iвыкл, Uвыкл – ток и напряжение включения и выключения тиристора.

Область р1, в которую попадает ток из внешней цепи, называется анодом, область п2 – катодом, а области п1 и р2 – базами. Переход П2 называют коллекторным, а переходы П1 и П3 - эмиттерными.

Рассмотрим принцип действия неуправляемого диодного тирис-тора – динистора, который представляет собой тиристор, имеющий два вывода, через которые проходит как основной ток, так и ток уп-равления. В случае отрицательного потенциала на аноде (Ua<0) оба эмиттерных электронно-дырочных перехода П1 и П3 закрыты. Кол-лекторный переход П2 открыт. Анодный ток Ia через тиристор бу-дет мал, так как определяется большим сопротивлением двух зак-рытых ЭДП.

При Ua>0 эмиттерные переходы П1 и П3 открыты и смещены в прямом направлении, а коллекторный переход П2 закрыт и смещен в обратном направлении. При увеличении анодного напряжения и соответственно эмиттерного тока анодный ток через тиристор уст-ремляется в бесконечность. Значение Ia в этот момент ограничива-ется сопротивлением нагрузки.

В открытом состоянии большая часть носителей заряда, инжекти-рованных из эмиттерных областей, доходит до коллекторного пере-хода. В результате полярность на коллекторном переходе меняется и переход открывается. Напряжение на тиристоре уменьшается, а ток резко возрастает (участок ВС).

Между участками с открытым (ВС) и закрытым (ОА) состоянием тиристора находится переходной участок, соответствующий неус-тойчивому состоянию тиристора, - участок АВ.

В открытом состоянии через тиристор проходит большой анод-ный ток, поэтому управляющий ток практически не оказывает вли-яния на участок ВАХ, соответствующий открытому состоянию ти-ристора.

Важнейшими параметрами тиристоров являются:

- Iвкл – ток включения, при котором тиристор переходит в откры-тое состояние;

- Iвыкл – ток выключения;

- Uост – остаточное напряжение (падение напряжения на тирис-торе во включенном состоянии при максимально допустимом токе);

- Iобр – обратный ток тиристора при максимально допустимом обратном напряжении;

- Iупр – ток управления определяется как минимальное значение тока управляющего электрода, при котором включается тиристор;

- Uобр max – максимальное значение постоянного обратного напряжения, при котором обеспечивается заданная надежность при длительной работе;

- Imax – максимальная величина прямого тока, обеспечивающая заданную надежность при длительной работе.

Включение тиристоров производится следующими основными способами:

- путем увеличения напряжения между основными электродами до напряжения включения Uвкл. Таким способом можно включить как диодный, так и триодный тиристор;

- с помощью тока управления Iупр. Завершением процесса вклю-чения тиристора считают момент изменения полярности напряже-ния на коллекторном переходе.

Процесс выключения тиристора является инерционным и требует некоторого времени.

Тиристоры нашли широкое применение в различных устройствах автоматики и вычислительной техники.

Индикаторы.

Элементы индикации используются для преобразования электри-ческих сигналов в видимые, удобные для визуального наблюдения.

В зависимости от физических эффектов элементы индикации подразделяются на активные и пассивные. К первой группе относя-тся приборы на основе светогенерирующих эффектов, а второй гру-ппы на основе изменения коэффициентов отражения, пропускания, поглощения и на вращении плоскости поляризации световых волн.

К основным параметрам элементов индикации относятся: ярко-сть, контрастность, освещенность, угол обзора, информационная емкость, напряжение питания, потребляемый ток и др.

Наибольшее распространение среди элементов индикации полу-чили полупроводниковые, газоразрядные и жидкокристаллические (ЖК) индикаторы.

Полупроводниковые индикаторы.

Активным элементом полупроводниковых индикаторов является светоизлучающий диод (СИД). В основе работы СИД лежит явле-ние инжекционной люминесценции.

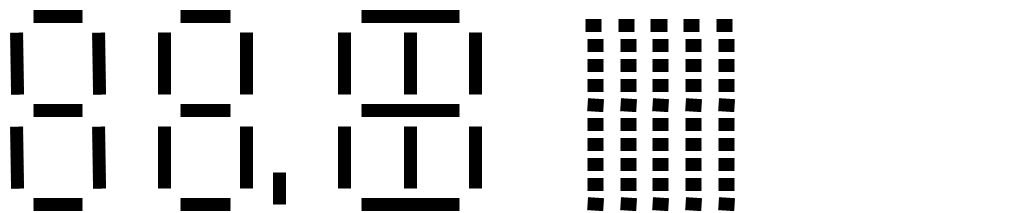

Светоизлучающие диоды применяют

автономно в виде семи-, во-сьми-, и десяти

сегментных синтезирующих индикаторов

или наби-рают в матричные и мозаичные

одноцветные или многоцветные па-нели.

Высота символа в индикаторе колеблется

от 2,5 до 18 – 25 мм.

Светоизлучающие диоды применяют

автономно в виде семи-, во-сьми-, и десяти

сегментных синтезирующих индикаторов

или наби-рают в матричные и мозаичные

одноцветные или многоцветные па-нели.

Высота символа в индикаторе колеблется

от 2,5 до 18 – 25 мм.

Наиболее универсальными являются матричные полупроводни-ковые индикаторы, позволяющие отображать арабские цифры от 0 до 9, римские цифры, буквы русского и латинского алфавитов, раз-личные знаки и символы. Такие индикаторы представляют собой матрицы (панели), содержащие, например, 7 х 5 или 8 х 5 светоиз-лучающих диодов.

Полупроводниковые СИД отличаются высоким быстродействи-ем, большим сроком службы, высокой яркостью, а совместимость их по выходным параметрам с ИС позволят их использовать в современной аппаратуре. Рабочее напряжение одного светоизлу-чающего диода лежит в интервале от 1,5 – 2,5В, а ток – 3 – 20 мА.

Газоразрядные индикаторы.

В основе работы газоразрядных индикаторов лежит явление све-чения газа при электрическом разряде. Цвет излучения определяет-ся природой газа (неон дает оранжевое свечение, гелий и аргон – со-ответственно желтое и фиолетовое) или типа используемого фото-люминофора.

Во всех газоразрядных индикаторах используют режим тлеющего разряда с холодным катодом при давлении газа порядка нескольких сотен паскалей.

Особенностью рассмотренных индикаторов является необходи-мость использования источника питания, напряжение которого ле-жит в пределах сотен вольт. Применение таких приборов в совре-менной низковольтной аппаратуре, выполненной на интегральных схемах, усложняет её.

Жидкокристаллические индикаторы.

Жидкие кристаллы являются органическими материалами, предс-тавляющими промежуточную фазу между твердой и изотропной жидкой фазами. Структура ЖК в значительной степени зависит от воздействия внешних факторов: температуры, механических дефор-маций, электрических и магнитных полей и т.п.

Реакция ЖК на эти воздействия в основном проявляется в изме-нении их оптических свойств.

Индикаторы питаются переменным током. Ток потребления сос-тавляет десятки микроампер, а напряжение – от 3 до 24 В.

Жидкокристаллические индикаторы нашли широкое применение для изготовления дисплеев, крупноформатных табло, цифровых ин-дикаторов, цифровых измерительных приборов и т.п.

Основными преимуществами ЖКИ являются: хороший контраст при ярком освещении, низкая потребляемая мощность, совмести-мость с интегральными схемами по рабочим параметрам и констру-ктивному исполнению, сравнительная простота изготовления и низ-кая стоимость.

К недостаткам относятся: малый рабочий температурный интер-вал, значительная инерционность, узкий угол обзора.

Лек7.

Усилители переменного и постоянного токов.

Усилители служат для преобразования электрических сигналов по величине. Они являются наиболее универсальными электронными устройствами и в той или иной форме используются практически в любых электронных системах. Общее функциональное обозначение усилителя дано на рисунке.

К лассификация

усилителей электрических сигна-лов

производится:

лассификация

усилителей электрических сигна-лов

производится:

- по виду используемых активных элементов – усилители электронные, магнитные, оптико-электронные и т.п.;

- виду основного усиленного сигнала – усилители напряжения, тока и мощности;

- связи между каскадами – усилители с непосредственными связями, реостатные или резистивные, резистивно-емкостные (RC-усилители), трансформаторные, резистивно-трансформаторные;

- способу усиления – усилители непосредственного (прямого) усиления и усилители с преобразованием спектра усиливаемого сигнала (усилители типа МДМ, модемы);

- характеру зависимости между входным и выходным сигналами – усилители линейные и нелинейные (с отсечкой, логарифмические и т.п.);

- полосе пропускания – усилители широкополосные или видеоусилители, звуковые, узкополосные, усилители постоянного тока.

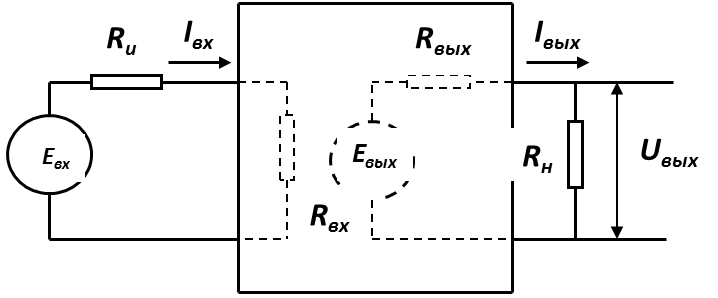

В общем виде усилитель может быть

представлен в виде четырехполюсника,

на вход которого подан сигнал от внешнего

ис- точника с Евх и внутренним сопротивлением

Rи, а к выходу подключена внешняя нагрузка

Rн.

общем виде усилитель может быть

представлен в виде четырехполюсника,

на вход которого подан сигнал от внешнего

ис- точника с Евх и внутренним сопротивлением

Rи, а к выходу подключена внешняя нагрузка

Rн.

Входными параметрами усилителя являются напряжение Uвх, ток Iвх, сопротивление Rвх, и мощность Рвх , а выходными параметрами – напряжение Uвых, ток Iвых, сопротивление Rвых, и мощность Рвых .

Проходные параметры усилителя – коэффициенты усиления по напряжению КU =Uвых / Uвх, по току КI = Iвых / Iвх, по мощности КР = Рвых / Рвх .

При работе усилителя с характерными для измерительных устройств сигналами средних частот 1 – 3 кГц влияние реактивных элементов пренебрежительно мало и параметры можно считать действительными. При анализе цепей на нижних и средних частотах используют модули параметров и их зависимости от частоты.

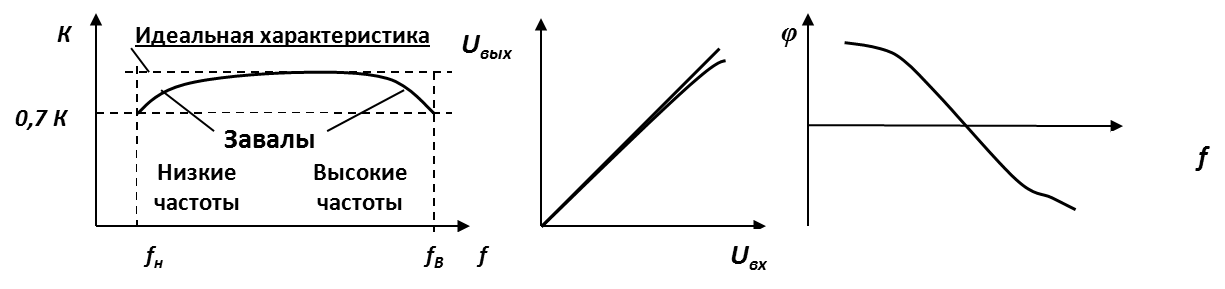

Частотная характеристика усилителя – это зависимость модуля коэффициента усиления по напряжению К от частоты f.

Идеальная характеристика - горизонтальная в диапазоне частот fн - fв, который называют полосой пропускания усилителя. Реаль-ная характеристика имеет завалы, которые вызываются влиянием реактивных элементов в цепях межкаскадной связи.

Амплитудная характеристика – зависимость между выходным Uвых и входным Uвх напряжениями. Идеальная характеристика линейного усилителя – прямолинейная, реальная характеристика при больших сигналах – нелинейная.

Фазовая характеристика – зависимость угла сдвига фаз между входным и выходным напряжениями φ от частоты f. На средних частотах φ(f0) фазовый сдвиг отсутствует. Влияние реактивных элементов искажает фазовую характеристику.

Обратная связь в усилителях.

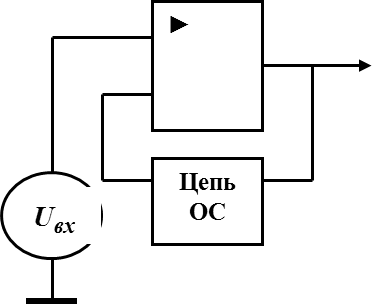

В усилителях на вход подают исходный сигнал от внешнего источника, а на выходе получают усиленный выходной сигнал. Как правило, часть этого сигнала через специальную сеть подают также на вход усилителя. Такую передачу сигнала называют обратной связью (ОС).

В результате на входе усилителя с ОС

дейст-вуют два сигнала: исходный сигнал

и сигнал ОС. Обратные связи влияют на

параметры и характеристики усилителя.

результате на входе усилителя с ОС

дейст-вуют два сигнала: исходный сигнал

и сигнал ОС. Обратные связи влияют на

параметры и характеристики усилителя.

Классификация обратных связей проводится:

- по способу образования – принудительные, специально создан-ные связи и паразитные, возникающие, например, из-за монтажных емкостей. Полезными являются только принудительные связи;

- характеру совместного действия двух сигналов на входе усили-теля – обратные связи положительные (ПОС) и отрицательные (ООС). При ПОС исходный входной сигнал и сигнал ОС совпадают по знаку или фазе, суммируются и увеличивают результирующий сигнал на выходе усилителя ПОС применяют в генераторах. В уси-лителях ПОС используют сравнительно редко. Для усилителей ха-рактерна ООС;

- способу образования сигнала ОС на выходе усилителя – обрат-ная связь по напряжению и току. Включение или исключение эле-ментов цепи ОС не должно влиять на выходную цепь;

- способу подачи сигнала ОС на вход усилителя – последователь-ная и параллельная ОС. При последовательной связи на входе уси-лителя суммируются напряжения, а при параллельной связи – токи.

Отрицательная обратная связь (ООС) влияет на параметры уси-лителя:

- уменьшает усиление;

- повышает стабильность усилителя;

- относительную нестабильность усилителя;

- последовательная ООС повышает входное сопротивление усилителя;

- параллельная ООС уменьшает входное напряжение и коэффи-циент усиления и повышает его стабильность.

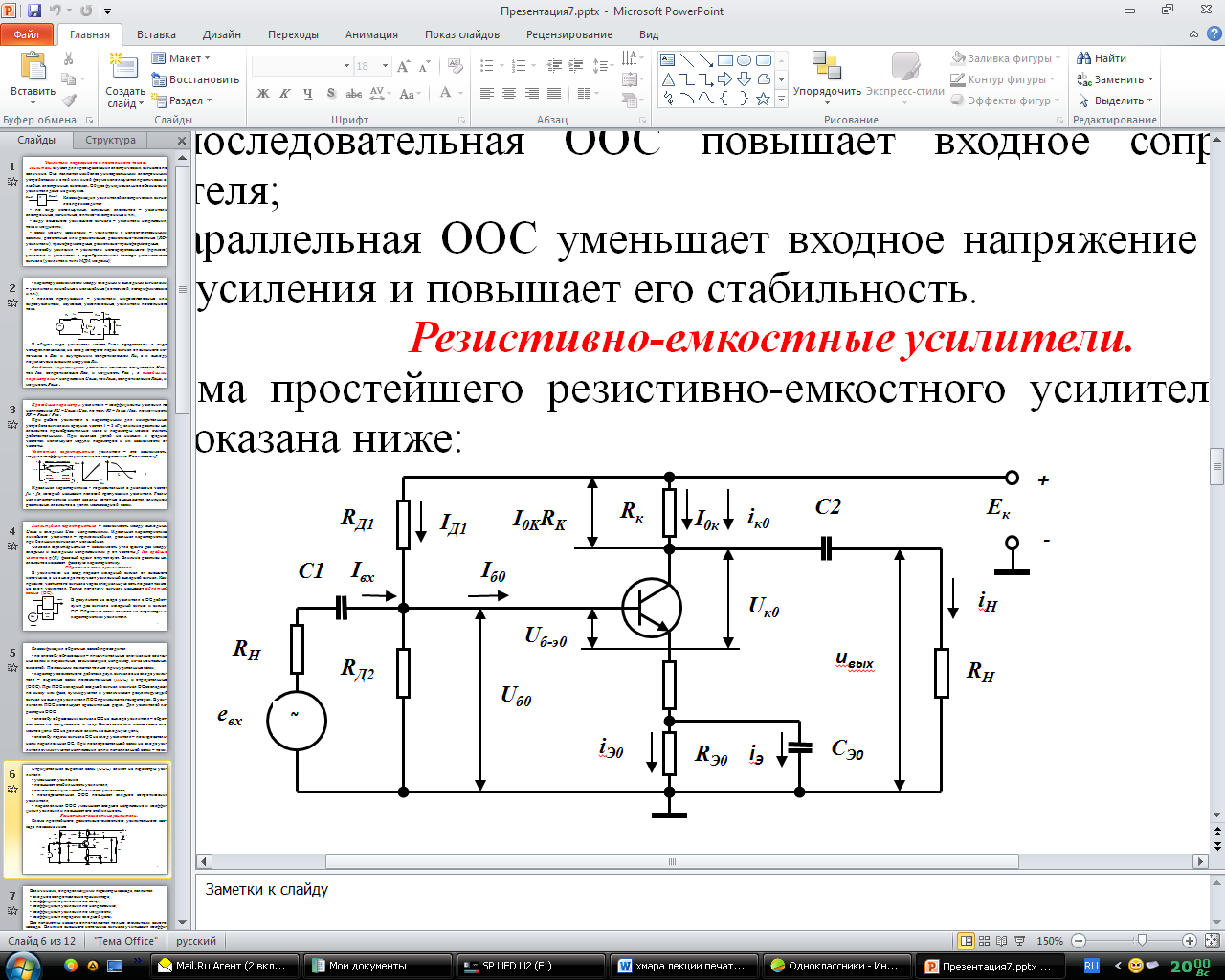

Резистивно-емкостные усилители.

Схема простейшего резистивно-емкостного усилительного кас-када показана ниже:

Величинами, определяющими параметры каскада, являются:

- входное сопротивление транзистора;

- коэффициент усиления по току;

- коэффициент усиления по напряжению;

- коэффициент усиления по мощности;

- коэффициент передачи входной цепи.

Все параметры каскада определяются только элементами самого каскада. Влияние внешнего источника сигнала учитывают коэффи-циентом передачи входной цепи.

В практических усилительных каскадах используется установка начальных токов и напряжений от одного источника коллекторного питания. Кроме того, для термостабилизации рабочей точки обычно применяют отрицательные обратные связи, чаще всего последова-тельную ООС по эмиттерному току.

В рабочем режиме (евх ≠ 0) рассчитываются следующие парамет-ры:

- входное сопротивление усилителя;

- коэффициенты усиления по напряжению и току транзистора;

- коэффициент усиления по току схемы;

- коэффициент усиления по мощности;

- выходное сопротивление усилителя.

Реактивные сопротивления разделительных конденсаторов вно-сят потери в величине полезного сигнала, в связи с этим необхо-димо рассчитывать величины емкостей конденсаторов схемы.

При правильном выборе емкостей конденсаторов фазовыми сдвигами на рабочей частоте можно пренебречь и пользоваться нормированной частотной характеристикой усилителя. Оконча-тельная установка заданного коэффициента усиления может быть осуществлена регулировкой резистора эмиттерной нагрузки.

Погрешности резистивно-емкостного усилителя.

Для усилителей этого типа характерна мультипликативная пог-решность, связанная с нестабильностью коэффициента передачи. Мультипликативная погрешность прямопропорциональна величине входного напряжения. Наиболее эффективным способом уменьше-ния дополнительной относительной погрешности коэффициента усиления усилителя является увеличение глубины обратной связи, т.е. величины сопротивления нагрузки эмиттера.

Следует отметить, что аддитивная погрешность (дрейф выход-ного напряжения) в усилителях переменного сигнала отсутствует, поскольку между выходом усилителя и нагрузкой находится разде-лительный конденсатор.

Разновидности резистивно-емкостных усилителей.

Усилитель на транзисторе по схеме с общей базой имеет низкий коэффициент передачи входного тока в нагрузку, низкое входное и высокое выходное сопротивления.

Принцип работы каскада с общей базой удобнее рассмотреть на схеме с раздельными источниками питания, формирующими начальные токи транзистора в режиме покоя.

Схема каскада приведена на рисунке.

Источники питания Uэ-б и Uк-б создают токи покоя Iэ0, Iб0, I0к, величины которых зависят от сопротивлений резисторов Rэ, Rк и характеристик транзистора.

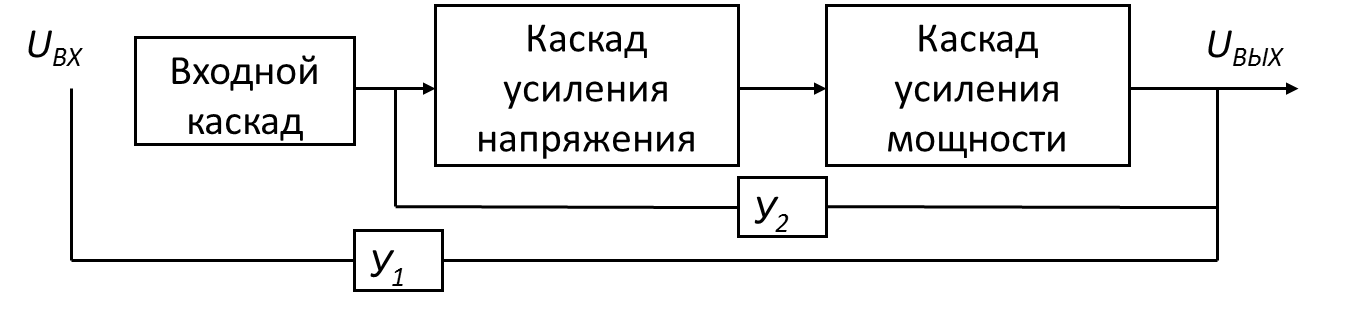

Многокаскадные усилители.

Реализация поставленной задачи по

преобразованию входного информационного

сигнала не всегда может быть решена с

помощью одного усилительного каскада,

поэтому реальные усилители сос-тоят из

нескольких каскадов. На рисунке приведен

пример струк-турной схемы трехкаскадного

усилителя.

Реализация поставленной задачи по

преобразованию входного информационного

сигнала не всегда может быть решена с

помощью одного усилительного каскада,

поэтому реальные усилители сос-тоят из

нескольких каскадов. На рисунке приведен

пример струк-турной схемы трехкаскадного

усилителя.

Входной каскад обеспечивает согласование с входным сопротив-лением источника входного сигнала, далее обеспечивается необхо-димое усиление по напряжению и мощности. Местные у1 и общие у2 цепи обратной связи предназначены для корректировки парамет-ров усилителя, предотвращения самовозбуждения, а также для ста-билизации характеристик. Результирующие коэффициенты усиле-ния или частотных искажений находят как произведение соответст-вующих коэффициентов отдельных каскадов.

Усилители постоянного тока с непосредственными связями.

К усилителям постоянного тока (УПТ) относятся устройства, у которых коэффициент усиления на нижних частотах вплоть до ну-левой отметки остается таким же, как и на средних частотах.

В цепях УПТ не применяются элементы, сопротивление которых зависит от частоты, т.е. конденсаторы и трансформаторы, поэтому для соединения усилителя с источником сигнала и нагрузкой, а так-же для соединения каскадов между собой используют непосредст-венные (гальванические) связи.

Наиболее сложной задачей в УПТ является уменьшение нестаби-льности (дрейфа) выходного напряжения. В идеальном случае при отсутствии входного сигнала выходное напряжение должно быть неизменным и равным нулю. Изменение выходного напряжения, обусловленное внутренними процессами в усилителе и не связанное с входным напряжением, называют дрейфом усилителя.

Абсолютный дрейф нуля усилителя определяют как максимальное изменение выходного напряжения при короткозамкнутом входе за определенный промежуток времени. Приведенный ко входу дрейф УПТ вычисляют делением абсолютного дрейфа на коэффициент усилителя. Приведенный ко входу дрейф эквивалентен ложному си-гналу на входе. Величина дрейфа входа ограничивает минимально различимый полезный входной сигнал, т.е. определяет порог чувст-вительности усилителя.

Основными недостатками этих устройств является дрейф выход-ного напряжения, который усиливается в каждом каскаде наравне с полезным сигналом. Поэтому в настоящее время схемы подобного типа не выдерживают конкуренции с УПТ дифференциального типа – балансными УПТ и операционными усилителями.