- •Оглавление

- •Предисловие

- •Предисловие автора к первому изданию

- •Предисловие редактора английского издания

- •Часть первая. Введение Глава 1 Введение

- •Глава 2 Распространение нефти, газа и других нафтидов

- •Условия залегания

- •Поверхностные нафтидопроявления

- •Геологический возраст пород-коллекторов

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть вторая. Природный резервуар

- •Глава 3 Порода-коллектор

- •Классификация

- •Номенклатура пород-коллекторов

- •Обломочные породы-коллекторы

- •Цементация обломочных пород-коллекторов

- •Хемогенные породы-коллекторы

- •Химически осажденные карбонатные породы

- •Кремнистые породы-коллекторы

- •Породы-коллекторы смешанного происхождения

- •Разрезы буровых скважин

- •Породы-коллекторы морского и неморского происхождения

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 4 Поровое пространство породы-коллектора

- •Пористость

- •Измерения пористости

- •Проницаемость

- •Измерения проницаемости

- •Эффективная и относительная проницаемость

- •Классификация и происхождение порового пространства

- •Первичная, или межзерновая, пористость

- •Вторичная, или промежуточная, пористость

- •Связь между пористостью и проницаемостью

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 5 Пластовые флюиды-вода, нефть, газ

- •Флюиды, содержащиеся в природных резервуарах

- •Источники информации о пластовых флюидов

- •Распределение газа, нефти и воды в резервуаре

- •Классификация вод нефтяных месторождений

- •Характеристика вод нефтяных месторождений

- •Происхождение соленых вод нефтяных месторождений

- •Измерение количества нефти

- •Химические свойства нефти

- •Ряды углеводородов

- •Другие компоненты нефтей

- •Физические свойства нефтей

- •Природный газ

- •Измерение объема природного газа

- •Состав природного газа

- •Примеси в природном газе

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 6 Пластовые ловушки: общие сведения и структурные ловушки

- •Антиклинальная теория

- •Классификация ловушек

- •Структурные ловушки

- •Ловушки, связанные с разрывными нарушениями

- •Ловушки, связанные с трещиноватостью

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 7 Пластовые ловушки (продолжение): стратиграфические и гидродинамические

- •Первичные стратиграфические ловушки

- •Линзы и фациальные замещения обломочных пород

- •Линзы и фации хемогенных пород

- •Вторичные стратиграфические ловушки

- •Гидродинамические ловушки

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 8 Пластовые ловушки (продолжение): комбинированные ловушки и соляные купола

- •Комбинированные ловушки

- •Соляные купола

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть третья. Термодинамические условия в природном резервуарах

- •Глава 9 Пластовые условия ‑ давление и температура

- •Пластовое давление

- •Измерение давления

- •Градиенты давления

- •Источники пластового давления

- •Аномальные пластового давления

- •Температура

- •Измерение температуры

- •Геотермическии градиент

- •Использование результатов температурных замеров

- •Источники тепловой энергии

- •Результаты воздействия тепла

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 10 Механика природного резервуара

- •Фазовые состояния

- •Поверхностные явления

- •Поверхностная энергия; поверхностное натяжение; межфазное натяжение

- •Капиллярное давление

- •Пластовая энергия

- •Газ, растворенный в нефти

- •Режим газовой шапки (газонапорный режим)

- •Водонапорный режим

- •Гравитационные силы

- •Комбинированные источники пластовой энергии

- •Движение нефти и газа в залежи

- •Явления, связанные с разработкой залежи

- •Максимально эффективный темп добычи

- •Коэффициент продуктивности

- •Уравнение материального баланса

- •Сверхвысокопродуктивные скважины

- •Малорентабельные скважины и залежи

- •Эксплуатационный период скважин и залежей

- •Вторичные методы разработки залежей

- •Добыча газа

- •Попутный газ

- •Свободный газ

- •Экономические и правовые вопросы

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть четвертая Геологическая история нефти и газа

- •Глава 11 Происхождение нефти и газа

- •Граничные условия

- •Неорганическое происхождение нефти и газа

- •Органическое происхождение нефти и газа

- •Современные теории органического происхождения нефти и газа

- •Природа органического материнского вещества

- •Современное органическое вещество

- •Органическое вещество неморского происхождения

- •Превращение органического вещества в нефть и газ

- •Деятельность бактерий

- •Теплота и давление

- •Изменение нефти под влиянием теплоты и давления

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 12 Миграция и аккумуляция нефти и газа

- •Геологические условия миграции и аккумуляции

- •Дальность миграции

- •Первичная миграция

- •Вода, выжимаемая из глин и сланцев

- •Циркуляция воды

- •Седиментационная и переотложенная нефть

- •Вторичная миграция

- •Перенос частиц нефти и газа водой

- •Явления, связанные с капиллярным давлением и давлением вытеснения

- •Плавучесть

- •Влияние растворенного газа на миграцию нефти

- •Аккумуляция

- •Наклонные водонефтяные контакты

- •Литологические и стратиграфические барьеры¹

- •Вертикальная миграция

- •Время аккумуляции

- •Приток нефти и газа

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть пятая Использование данных нефтегазовой геологии на практике

- •Глава 13 Глубинная геология

- •Типы глубинных карт

- •Структурные карты и разрезы

- •Карты изопахит ( карты равных мощностей)

- •Карты фаций

- •Палеогеологические карты

- •Геофизические карты

- •Геохимические карты

- •Другие типы глубинных карт

- •Счетно-решающие машины

- •Сухие скважины

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 14 Нефтегазоносные провинции

- •Характер отложений

- •Теория углеродного коэффициента

- •Седиментационные бассейны

- •Нефте- и газопроявления

- •Несогласия

- •Зоны выклинивания проницаемых отложении

- •Региональные своды

- •Локальные ловушки

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 15 Перспективы нефтегазоносности¹

- •Открытие

- •Геологические факторы

- •Экономические факторы

- •Субъективные факторы

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Общие работы

- •Приложение Словарь специальных терминов1

- •Сокращения, принятые в английской литературе по нефти и газу

- •Литература

- •Дополнительный список литературы

Другие компоненты нефтей

Асфальтово-смолистые вещества. Эти вещества представляют собой черной или коричневой окраски твердые или полутвердые смеси неуглеводородных соединений [содержащих, помимо С и Н, также гетероэлементы ‑ О, S, N], характеризующихся высокими температурами кипения и большими молекулярными весами; они известны как природные образования, а также как тяжелые остатки некоторых нефтей после их переработки. Наряду с поддающимися определению количествами серы, кислорода и азота в асфальтово-смолистых веществах содержатся химически инертные компоненты.

Асфальты тесно ассоциируются с нафтенами (циклопарафинами) (см. стр. 179, 180: глава 5, нафтеновый ряд).

Сера. В некотором количестве (0,1-5,5 вес.%) сера встречается практически во всех нефтях [56] и в каждой входящей в состав нефти фракции. Она может присутствовать в любой или в нескольких из следующих форм: 1) свободная сера; 2) сероводород (H2S); 3) органические сернистые соединения, такие, как тиолы, или меркаптаны, содержащие группу SH (например, пропантиол, или пропил-меркаптан C3H8S) и дисульфиды, содержащие S2 (например, 2,3-дитиабутан C2H6S2). Много сернистых органических соединений (sulfur hydrocarbons) содержится в крекинг-дистиллятах, однако не известно, образуются ли они в процессе высокотемпературной перегонки или первоначально присутствовали в нефти. Из нефти не было выделено ни одного сернистого соединения, имеющего в молекуле более одного атома серы, за исключением дисульфидов. Сернистые органические соединения образуют полярные вещества, оказывающие сильное влияние на поверхностное натяжение на границе раздела фаз (см. стр. 414-416: глава 10, поверхностное натяжение).

Присутствие серы и сернистых соединений в бензине вызывает коррозию металла, обусловливает неприятный запах и плохую вспышку. До разработки современной технологии крекинг-процессов присутствие серы в товарных нефтепродуктах снижало их качество и соответственно их продажную цену. Поскольку в настоящее время сера может быть удалена из нефти, разница в ценах на сернистую и бессернистую нефти в значительной мере сглажена и они стоят почти одинаково.

Н ефти с высоким удельным весом, или с низкими значениями плотности в градусах API (American Petroleum Institute), обычно содержат серы больше, чем менее плотные нефти. Содержание серы в нефтях колеблется в широких пределах: от 0,07 или 0,08% в тяжелых нефтях Пенсильвании до 3-5% в некоторых тяжелых нефтях Мексики. Асфальты и другие нафтиды во многих выходах на поверхность, а также горючие сланцы отличаются высоким содержанием серы. Тяжелые нефти из поверхностных нефтепроявлений в Мексике, носящих местное название «чапопотес» (chapopotes) содержат от 6,15 до 10,75% серы. Нефти с содержанием серы менее 0,5% называются «малосернистыми», а более 0,5% ‑ «высокосернистыми»; 42% нефти, добытой в США в

¹Это название дано по фамилии немецкого химика Фридриха Августа Кекуле, который впервые изобразил молекулу бензола в виде группы мелких шариков (атомов), связанных между собой стержнями.

1946 г., относилось к малосернистым, а 58% ‑ к высокосернистым нефтям [57].

Содержание серы в нефтях может широко варьировать даже в пределах одного нефтегазоносного бассейна. Кроме того, содержание серы в каждой фракции меняется в различных типах нефти. Так, бензины из нефтей западного Техаса имеют высокое содержание серы, в то время как бензины из других высокосернистых нефтей, например нефтей Среднего Востока, содержат серы очень мало, поскольку она концентрируется в тяжелом остатке после отгона легких фракций. Как было установлено, например в Вайоминге, высокосернистые нефти с низким содержанием бензина и ароматически-нафтеновым основанием ассоциируются, очевидно, с известняковыми и доломитовыми коллекторами, а малосернистые нефти с высоким содержанием бензина и парафиновым основанием приурочиваются к песчаным коллекторам [58]. Приблизительное среднее содержание серы в нефтях различной плотности показано на фиг. 5-23. Приведенная диаграмма свидетельствует об общем увеличении содержания серы в нефтях с понижением их плотности в единицах API (т.е. с возрастанием удельного веса нефтей).

Фиг. 5-23. Изменение содержания серы в нефтях в зависимости от их плотности в градусах API (Nelson, О. and G. Journ., p. 118, 1953).

l - западный Техас; 2 - Миссисипи; 3 - Венесуэла; 4 - Средний Восток; 5 - Калифорния; 6 - месторождение Ист-Тексас; 7 - типичная нефть из месторождений побережья Техаса.

Азот. Почти все нефти имеют в своем составе небольшое количество азота. О природе азотистых соединений, содержащихся в непереработанных нефтях, ничего не известно, однако азотистые соединения в дистиллятах принадлежат часто к таким основным их типам, как пиридины (C5H5N) и хинолины (C9H7N). Поскольку азот является обычным инертным компонентом природного газа, возможно, что содержание его в нефтях объясняется присутствием в них растворенных газов. Азот ‑ нежелательный компонент как нефти, так и природного газа. Около ¹/5 части всех нефтей Америки классифицируются как высокоазотистые и содержат более 0,25% азота, а средневзвешенное содержание азота во всех нефтях США составляет 0,148% [59]. Наиболее высокое содержание азота известно в некоторых нефтях Калифорнии, где оно достигает максимально 0,82% [60].

Кислород. Кислород обычно составляет в среднем 2% от веса нефтей (при колебании от 0,1 до 4,0%) и присутствует в них в следующих формах [61]:

Свободный кислород.

Фенолы (С6Н5ОН).

Жирные кислоты и их производные [G6H5О6(R)]¹.

Нафтеновые кислоты, имеющие общую формулу CnH2n-1(СООН). Органические (нафтеновые) кислоты образуются в результате добавления к нафтеновым углеводородам карбоксильной группы. Карбоксильная группа характеризуется формулой и обладает свойствами слабой кислоты.

5. Смолистые и асфальтовые вещества. Предполагается, что они образуются частично в результате окисления и полимеризации определенных углеводородов, входящих в состав нефти. Например, в беспарафиновых нефтях Грозненского района [62] присутствует 8,2% естественных смол с удельным весом 1,04, имеющих эмпирическую формулу С41Н57О2 и молекулярный вес 589.

Асфальтены в отличие от смол представляют собой коллоидные растворы, правда высокодисперсные и устойчивые. Они нерастворимы в лигроинах, но растворяются в бензоле и хлороформе; при нагревании они не плавятся, а вспучиваются и разлагаются, превращаясь в коксоподобное вещество. Их молекулярные веса, очевидно, имеют величину порядка нескольких тысяч единиц, а их химический состав и молекулярная структура отличаются неопределенностью. Согласно анализам, они обнаруживают приблизительно следующий состав: С = 85,2%; Н = 7,4%; S = 0,7% и О = 6,7%. Асфальтены являются главными составными частями таких твердых битумов, как гильсонит и «блестящая смола» (glance pitch) [принадлежащих к асфальтитам].

Примеси. Нефть содержит обычно мельчайшие количества самых разнообразных примесей как органических, так и неорганических. По данным изучения под микроскопом материал органического происхождения включает такие устойчивые образования, как кремнистые скелетные остатки, окаменелые обломки древесины, споры, спикулы, кутикулу, смолы, обломки угля и лигнита, водоросли, одноклеточные организмы, оболочки спор, чешуйки насекомых, волоски [63].

Неорганические вещества можно наблюдать в зольном остатке нефтей. В нефтях из 113 залежей Западной Виргинии [64] количество зольного остатка варьирует от 0,04 до 400 ч. на млн. (0,04-10-4% ‑ 0,04%), но в большинстве случаев колеблется в пределах между 1 и 10 ч. на млн. (1-10-4% ‑ 1-10-3%). Содержание зольного остатка в нефтях Мексики, Южной Америки и Среднего Востока изменяется от 0,003 до 0,72% [65].

К химическим элементам, присутствие которых установлено в зольном остатке нефтей, относятся кремний, железо, алюминий, кальций, магний, медь, свинец, олово, мышьяк, сурьма, цинк, серебро, никель, хром, молибден и ванадий [66]. Большая часть этих элементов содержится в морской воде и могла попасть в нефть именно оттуда либо в виде соединений, находящихся в состоянии коллоидной суспензии, либо в составе веществ, выделяемых водорослями и другими морскими организмами, которые сами могли также служить исходным материалом для образования нефти. Известно, что ванадий и никель концентрируются в порфиринах и замещают магний в хлорофилле, в результате чего содержание этих элементов в нефти в несколько тысяч раз превосходит их концентрацию в земной коре. Ванадий и никель используются для корреляции нефтей [66]. Иногда вместе с нефтью на поверхность выносятся глинистые минералы. Они осаждаются из сопутствующей нефти воды, что указывает скорее на их связь с этой водой, чем с нефтью.

¹R означает любой радикал алкильной группы, например метил (СН3-), этил .СН3СН2-), пропил (СН3СН2СН2-) и т.д.

Таблица 5-8

Состав (в молевых фракциях) типичных газов и нефтей в природных резервуарах¹

Типы пластовых углеводородов |

Сухой газ |

Газ высокого высокого |

Нефть высокого давления |

Нефть низкого давления |

Метан |

0,91 |

0,72 |

0,56 |

0,14 |

Этан |

0,05 |

0,08 |

0,06 |

0,08 |

Пропан |

0,03 |

0,05 |

0,06 |

0,08 |

Бутаны |

0,01 |

0,04 |

0,05 |

0,08 |

Пентаны |

Следы |

0,02 |

0,04 |

0,05 |

Гексаны |

Следы |

0,02 |

0,03 |

0,05 |

Гептаны плюс более высокие |

— |

0,07 |

0,20 |

0,53 |

¹D.А. Кat, B.Williams, Reservoir fluids and their behavior, Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., 36, p. 345, tabl. 1, 1952.

Таблица 5-9 Состав нефти из месторождения Брадфорд, Пенсильвания¹

Компоненты |

Вес.% отвеса нефти |

Компоненты |

Вес. % от веса нефти |

Воздух |

0,1 |

Диметилсульфид |

0,006 |

Метан |

0,0001 |

Метилэтилсульфид |

0,003 |

Этан |

0,11 |

Диэтилсульфид |

0,012 |

Пропан |

0,73 |

Этил-к-пропилсульфид |

0,012 |

н- Бутан |

1,71 |

Ди-и-пропилсульфид |

0,009 |

Изобутан |

0,58 |

Ди-к-бутилсульфид |

0,009 |

н-Пентан |

0,85 |

С9-парафины и нафтены, кипящие |

11,5 |

Изопентан |

2,18 |

в интервале до 225°С |

|

Гексаны |

3,40 |

С8-ароматические углеводороды, |

1,84 |

Гептаны |

3,37 |

кипящие в интервале |

|

Октаны |

3,04 |

до 225°С |

|

Нонаны |

2,69 |

Кислородно-азотисто-сернистые |

0,788 |

Циклопентан |

0,049 |

соединения, кипящие |

|

Метилциклопентан |

0,349 |

в интервале 40-225°С |

|

Циклогексан |

0,518 |

Фракции, кипящие в интервале |

29,9 |

Диметилциклопентаны |

0,587 |

от 225° С/740 мм до |

|

Метилциклогексан |

1,55 |

280° С/40 мм |

|

Этилциклогексан |

0,36 |

Компоненты с высокими молекулярными весами: |

|

С8-нафтены |

2,07 |

|

|

С9-нафтены |

1,68 |

средний молекулярный вес 340 |

3,8 |

Бензол |

0,0389 |

» » » 380 |

2,9 |

Толуол |

0,572 |

» » » 410 |

3,3 |

Этилбензол |

0,0398 |

» » » 460 |

3,6 |

О-Ксилол |

0,1426 |

» » » 550 |

3,6 |

м-Ксилол |

0,580 |

» » » 890 |

9,0 |

n- Ксилол |

0,176 |

Потери и неучтенные вещества |

2,3 |

Итого |

~100,00 |

|

|

¹J. Feldman, L. Scarpino, G. Pentazopolos, М. Оrchin (Synthetic Fuels Research, U.S. Bur. of Mines, Bruceton, Pa.), Composition of Crude Oil from the Bradford Field, Pensilvania, Prod. Monthly, 16, № 6, pp. 14-16, 1952.

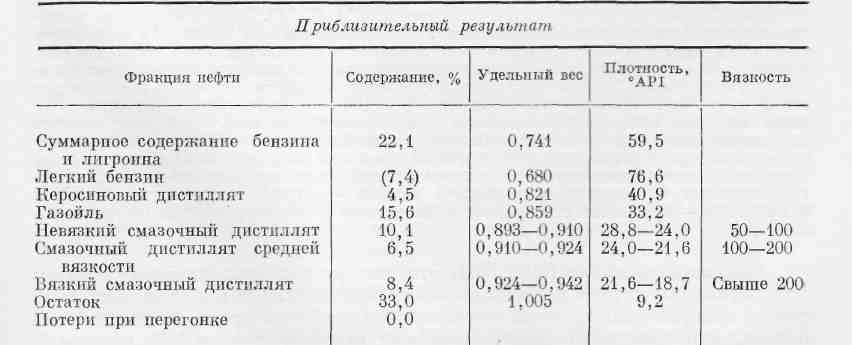

Таблица 5-10 Типичный анализ нефти по методу Гемпела, принятому в Горном бюро США

Перегонка по методу Гемпела, Горное бюро США

Перегонка при давлении 588 мм рт. ст., первая капля при 25°С (77°F)

Содержание углеродистого остатка в остатке от перегонки ‑ 15,6°о, в нефти ‑ 5,1%

Во многих нафтидах присутствует уран, а продукты его радиоактивного распада обнаруживаются в различных природных газах и буровых водах. Фактически большинство урановых залежей ассоциируется с наличием углистого материала или заключает в себе некоторое количество его; вероятно, этот материал каким-то образом способствует осаждению урана. Как уран попадает в нафтиды, пока не известно. Он может транспортироваться мигрирующими нефтью и газами или попадать в них из радиоактивных осадков; он мог концентрироваться растительным веществом, которое впоследствии послужило исходным материалом для образования углеводородов [67].

Большинство нефтей содержит хлористый натрий, концентрация которого измеряется в фунтах на тысячу баррелей [68]. Когда содержание хлористого натрия в нефти превышает 15-25 фунтов на 1000 баррелей, требуется ее обессоливание. Избыток соли (более 0,7 или 0, 8%) действует подобно избытку серы, корродируя оборудование. Некоторое количество соли

Фиг. 5-24. Кривые индекса корреляции (ИК) [«структурный индекс», по терминологии О.А. Радченко] некоторых типичных нефтей США (Wenger, Lanum, Petrol. Engrs., p. A-69, Figs. 4, 5, 1952).

1 ‑ Спиндлтоп, Техас (третичные отложения); 2 ‑ Ист-Тексас ‑ Килгор (мел); 3 ‑ Лейнс-Крик, Вайоминг (юра); 4 ‑ Солт-Крик, Вайоминг (пенсильваний); 5 ‑ Брадфорд, Пенсильвания (девон).

присутствует в виде кристаллов в нефти, другая часть растворена в пластовой воде, которая обычно извлекается вместе с нефтью, возможно частично в виде эмульсии.

Состав типичных пластовых углеводородных флюидов приведен в табл. 5-8.

Произведено несколько анализов компонентного состава различных нефтей. Состав одной из нефтей месторождения Брадфорд в Пенсильвании приведен в табл. 5-9. Это один из подробнейших опубликованных анализов, но даже в нем более 58% соединений сведены в группы, имеющие высокий молекулярный вес; они включают большинство из почти не ограниченного числа отдельных соединений, вероятно присутствующих в средней нефти.

Анализы нефтей обычно производятся по методу Гемпела, принятому Горным бюро США (табл. 5-10). Этот метод заключается в перегонке 300 мл нефти в определенных тщательно соблюдаемых условиях. Перегонка (дистилляция) начинается при атмосферном давлении (760 мм ртутного столба) и температуре 25°С (77°F). Затем температура постепенно повышается без изменения давления, и через интервалы в 25°С или 45°F отделяются десять фракций, или погонов. После этого давление в дистилляционной установке снижается до 40 мм ртутного столба, и перегонка продолжается до получения еще пяти фракций с интервалом в 25°С. Конечная температура перегонки достигает 300°С. В литературе можно найти большое количество анализов нефтей [69]. По сравнению с технически сложными методами хроматографического и инфракрасного анализа, проведение которых необходимо для определения товарных качеств нефтей с точки зрения возможных результатов их переработки, широко используемый анализ по методу Гемпела является более простым и дешевым, поскольку он характеризует нефть в целом. [Для лабораторий геологоразведочных организаций коллективом авторов ‑ научных сотрудников ВНИГРИ и ВНИГНИ ‑ составлено специальное «Руководство по анализу нефтей» («Недра», Л., 1966).]

Индекс корреляции (ИК) [70]. Этот индекс является удобным способом классификации нефтей по качественному признаку. Он представляет собой число, которое указывает на определенные свойства фракций, получаемых в результате перегонки нефти. Парафины характеризуются ИК, равным 0, а ИК бензола равен 100. Чем ниже значение ИК анализируемой фракции, тем выше в ней концентрация парафиновых углеводородов; чем выше значение ИК, тем больше содержание во фракции нафтеновых и ароматических углеводородов. Кривая ИК может быть построена путем нанесения на диаграмму значений индекса корреляции для пятнадцати анализируемых фракций (см. табл. 5-10). Одна из таких кривых может быть сравнена с подобными кривыми, характеризующими другие нефти, и тогда легко представить соотношение между нефтями различного типа или между нефтями различных продуктивных горизонтов. Диаграмма, состоящая из нескольких кривых индекса корреляции некоторых нефтей США, приведена на фиг. 5-24. [В СССР впервые индекс корреляции нефтей по методу Г.М. Смита был использован Г.А. Амосовым (1951), несколько изменившим формулу:

ИК = 474,5d²°4 + 49350/Табс ‑ 456,8.

Этот индекс впоследствии весьма широко был использован О.А. Радченко под названием «структурного индекса». В ее монографии «Геохимические закономерности размещения нефтеносных областей мира» («Недра», Л., 1965) приведены номограммы Г.А. Амосова и таблицы для определения ИК (структурных индексов) в зависимости от уд. веса фракций.