- •«Металлические конструкции:спецкурс»

- •Содержание

- •Металлических конструкций

- •Тема 2. Стержни, предварительно напряженные затяжками, работающие на растяжение, центральное и внецентренное сжатие

- •2.1. Конструктивные решения стержней работающих на растяжение

- •2.2. Материалы и конструкции затяжек

- •2.3. Работа и расчет стержней, работающих на растяжение

- •2.4. Учет падения усилия в ветвях затяжек от релаксации и последовательного их напряжения

- •2.5. Конструкция и расчет центрально сжатых стержней

- •2.6. Внецентренно сжатые стержни

- •Тема 3. Балки и балочные системы

- •3.1. Балки, предварительно напряженные затяжками

- •3.2. Составные балки, предварительно напрягаемые упругими деформациями отдельных элементов

- •Тема 4. Фермы, предварительно напряженные затяжками

- •4.1. Конструктивные решения

- •4.2. Статический расчет и подбор сечения ферм

- •4.3. Фермы с многоступенчатым предварительным напряжением

- •4.4. Примеры ферменных конструкций

- •Тема 5. Строительные конструкции из алюминиевых сплавов

- •Тема 6. Основные положения проектирования висячих покрытий

- •6.1. Характеристика висячих покрытий

- •6.2. Особенности нагрузок на висячие покрытия

- •6.3. Особенности материалов, применяемых

- •Тема 7. Однопоясные висячие покрытия и мембраны

- •7.1. Однопоясные покрытия с железобетонными плитами

- •7.2. Металлические висячие оболочки-мембраны

- •7.2.1. Общие свойства металлических мембран.

- •7.2.2. Цилиндрические мембраны.

- •7.2.3. Седловидные мембраны.

- •7.2.4. Шатровые мембраны.

- •7.2.5. Конструктивные решения.

- •Тема 8. Покрытия с растянутыми изгибно-жесткими элементами

- •8.1.1. Примеры покрытий

- •8.1.2. Компоновка покрытий

- •8.1.3. Работа растянутых изгибно-жестких элементов

- •8.1.4. Расчет изгибно-жестких нитей

- •8.1.5. Конструктивные решения

- •Тема 9.Металлические конструкции многоэтажных зданий. Общие вопросы проектирования многоэтажных зданий

- •9.1.1. Предпосылки строительства и область применения многоэтажных зданий

- •9.1.2. Краткий обзор строительства многоэтажных зданий

- •9.1.3. Требования к многоэтажным зданиям и их учет при проектировании

- •Тема 10.Основные положения проектирования стальных конструкций многоэтажных зданий

- •10.1. Последовательность проектирования, учет требований экономичности, технологичности изготовления и монтажа

- •10.2. Выбор материала несущих конструкций

- •10.3. Нагрузки и воздействия

- •10.4. Особенности расчета конструкций многоэтажных зданий по предельным состояниям

- •10.5. Учет требований к огнестойкости и коррозионной стойкости стальных конструкции

- •Тема 11. Особенности металлических мостов и их место в мостостроении

- •11.1. Основные этапы развития металлических мостов

- •11.2. Виды современных металлических мостов

- •11.3. Место металлических мостов в мостостроении и металлостроительстве

- •Тема 12. Особенности норм

- •Проектирования и общих методов

- •Расчета металлических

- •Пролетных строений

- •12.1. Нагрузки и габариты

- •12.2. Расчетные модели и особенности определения усилия и напряжений

- •1 2.3. Особенности норм проверок конструций по предельным состояниям

- •12.4. Конструктивные особенности и соединения

- •Тема 13. Сплошностенчатые сталежелезобетонные пролетные строения

- •13.1. Принципы работы

- •13.2. Расчеты сталежелезобетонных мостовых конструкций

- •Тема 14. Сплошностенчатые цельностальные пролетные строения

- •14.1. Принципы работы, общая компоновка

- •14.2. Конструкции стальных ортотропных плит

- •14.3. Расчеты ортотропных плит и пролеткых строений с ортотропными плитами

- •Список использованной литературы

13.2. Расчеты сталежелезобетонных мостовых конструкций

Основу расчетов сталежелезобетонного пролетного строения составляет обычно рассмотрение стержневой расчетной модели, в которой каждый стержень (главная балка, балка проезжей части и т. д.) работает упруго и подчиняется гипотезе плоских сечений, В процессе расчета вносят необходимые поправки, учитывающие неупругие свойства бетона, пластические деформации стали и иногда отступления от гипотезы плоских сечений.

В состав поперечного сечения сталежелезобетонной главной балки железобетонная плита включается обычно полностью, на всю ширину, приходящуюся на одну балку. При длине пролета менее 4В или 12 С (В - расстояние между балками; С — длина консоли плиты) включаемая в работу расчетная ширина плиты получается меньше ее конструктивной ширины.

В связи со стадийностью работы поперечных сечений и специфическими свойствами бетона обычно для каждого расчетного сечения сталежелезобетонного элемента подсчитывают геометрические характеристики (координаты центров тяжести Z, моменты инерции J, моменты сопротивления W и т. д.), отвечающие нескольким составам сечения.

Геометрические характеристики объединенного сталежелезобетонного поперечного сечения zb,stb,Jstb другие вычисляют на основе приведения бетона к стали. Площадь бетона учитывают в составе приведенного сечения величиной Aпр=Ab/nb, где коэффициент приведения nb=Es/Eb —отношение модулей упругости стали и бетона.

Стальной сжатый верхний пояс, разгружаемый жёлезобетонной плитой назначается обычно облегченного сечения, однако, в I стадии работы (до жесткого присоединения блоков сборной плиты или набора прочности монолитной плитой) железобетонная плита не обеспечивает его устойчивости.

Подбор сечений стальных объединенных с железобетонной плитой балок, осуществляемый в общем случае последовательными приближениями, относительно трудоемок при расчетах вручную. Чтобы уменьшить число приближений, в качестве первого приближения целесообразно принимать сечение, у которого площади стальных поясов определены по приведенным ниже формулам грубого подбора. Эти формулы предполагают, что изгибающие моменты воспринимаются в основном стальными поясами и железобетонной плитой, а участие в работе стальной стенки оценивается в размере 20 % на I стадий и 5 % на II стадии работы. Учитывая развитие пластических деформаций в стальных поясах в предельном состоянии по прочности и перераспределение усилий между железобетоном и стальным верхним поясом при появлении в последнем пластических деформаций, расчетное сопротивление стали верхнего пояса условно увеличивают на 15 %, а нижнего пояса — на 5 %.

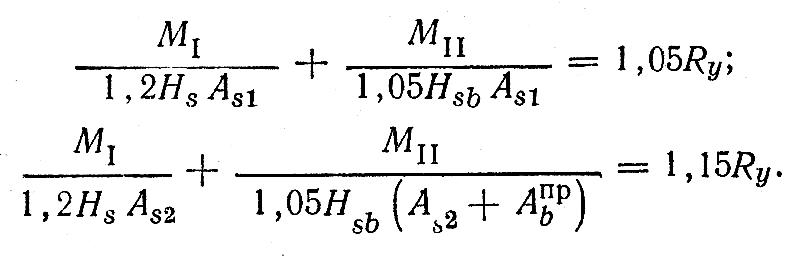

Соответственно получаем следующие уравнения полного использования нижнего и верхнего стальных поясов:

( 3.1)

3.1)

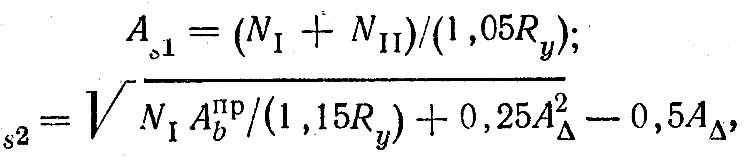

(3.2) Отсюда

( 3.3)

3.3)

(3.4) где

![]() (3.5)

(3.5)

HS — высота между центрами тяжести сечений стальных поясов; НSb — высота между центрами тяжести сечений стального нижнего пояса и железобетонной плиты; Aпр=Ab/nb; nb=( Es/ Eb)[MII/(MP+0.35MqII)] — отношение модулей упругости с приближенным учетом ползучести бетона; MP — изгибающий момент от временных нагрузок; MqII — изгибающий момент от постоянных нагрузок II стадии работы;

![]() (3.6)

(3.6)

Для статически определимой конструкции напряжения от ползучести бетона могут быть определены методом «тонкой плиты» (приемлемым при ЕьJь<. <0,2Еs/s). Приближенно напряжения от постоянных нагрузок II стадии работы с учетом ползучести бетона могут быть вычислены в предположении, что бетон обладает эффективным модулем упругости Еef,ķr - 0,35ЕЬ.

Характерной особенностью работы сталежелезобетонного пролетного строения являются существенные усилия и напряжения от изменений температуры (разностей температур частей поперечного сечения) и от усадки бетона. Разности температур частей поперечного сечения возникают от солнечной радиации и суточных колебаний температуры воздуха в связи с тем, что теплопроводность бетона примерно в 50 раз меньше теплопроводности стали.

Расчет на прочность поперечных сечений сталежелезобетонных конструкций ведут по деформационным критериям предельного состояния. Полная упруго-пластическая относительная деформация бетона в уровне центра тяжести его сечения ограничивается значением 0,0016. Для стальных поясов пластические относительные деформации однократного загружения ограничиваются значением 0,001. Прочность стальных поясов проверяют для упрощения в традиционной форме проверки напряжений, но с введением к моментам сопротивления или расчетным сопротивлениям поправочных коэффициентов, приводящих расчет к деформационному критерию предельного состояния.

Расчет основан на гипотезе плоских сечений и методе тонкой плиты. В предельном состоянии рассматривается упругопластическая (или упругая) работа стального двутавра, находящегося под воздействием внешних сил (в частности, изгибающего момента) и приложенного в уровне центра тяжести сечения бетона внутреннего растягивающего усилия, равного осевому сжимающему усилию в бетоне.

При сжатии бетона временными нагрузками расчет прочности простого одноплитного сталежелезобетонного элемента выполняют по одному из трех расчетных случаев, расчетные формулы для которых приведены применительно к действию положительного изгибающего момента в табл. 25.2. Работа железобетона без быстротечных пластических деформаций определяет случай А, пластическая работа бетона и упругая работа продольной арматуры определяет случай Б, пластическая работа и бетона, и продольной арматуры (или только бетона при отсутствии расчетной продольной арматуры) определяет случай В.

При растяжении бетона временными нагрузками рас-чет прочности простого одноплитного сталежелезобетонного элемента выполняют по одному из двух расчетных случаев, расчетные формулы для которых приведены применительно к действию отрицательного изгибающего момента в табл. 25.3. В случае Г бетон в предельном состоянии сечения по прочности вследствие предварительного напряжения или других обстоятельств остается сжатым, и железобетон работает полным сечением с продольной жесткостью EbAb+ErAr. Случай Д предполагает образование поперечных трещин в железобетоне на всю его высоту с уменьшением жесткости железобетона при растяжении до величины ErAr/ψcr где ψcr — коэффициент, учитывающий частичное вовлечение бетона между трещинами в работу на растяжение.

В случае Г работа сталежелезобетонного поперечного сечения в общем аналогична работе в случае А, но напряжения в стальном двутавре в случаях А и Г противоположны, причем возникающее от сжатого бетона усилие не разгружает, а догружает стальной двутавр. В случае Д стальной двутавр разгружается усилием, возникающим от растяжения арматуры железобетона, а формула для σr учитывает частичную релаксацию при образовании трещин уравновешенных в пределах поперечного сечения напряжений в арматуре от ползучести и усадки бетона и изменений температуры.

Особенность расчета железнодорожных сталежелезобетонных пролетных строений на выносливость состоит в учете виброползучести бетона, т. е. постепенного перераспределения сжимающих усилий между бетоном и стальным верхним поясом, уменьшения напряжений в бетоне и увеличения их в стальном верхнем поясе.

Расчеты на трещиностойкость железобетонной плиты, направленные на обеспечение долговечности конструкции, имеют большое значение для сталежелезобетонных пролетных строений, особенно неразрезной системы.

Изменения температуры и усадка бетона, а также ползучесть бетона под постоянными нагрузками и образование поперечных трещин в железобетоне под временными нагрузками, вызывающие в статически определимых конструкциях только напряжения, уравновешенные в каждом поперечном сечении, в статически неопределимых неразрезных балках вызывают, кроме того, дополнительные изгибающие моменты, опорные реакции и поперечные силы. Раскрытие статической неопределимости целесообразно методом сил при неизвестных опорных изгибающих моментах и основной системе в виде цепи разрезных балок.

В статически неопределимой конструкции напряжения от ползучести бетона должны быть уточнены последовательными приближениями с учетом ползучести, вызываемой напряжениями от ранее учтенной ползучести. При учете образования поперечных трещин в железобетонной плите последовательными приближениями уточняют длины зон раскрытия трещин. Последовательные приближения заканчивают, когда изменения напряжений от ползучести или изменения длин зон раскрытия трещин станут пренебрежимо малыми. В обоих видах расчетов в подавляющем большинстве случаев достаточно двух последовательных приближений. Эти расчеты особенно целесообразно выполнять на ЭВМ по имеющимся программам.