- •Раздел 3. Комплексные числа. Интегральное исчисление 267

- •Раздел 3. Комплексные числа. Интегральное исчисление лекция 3.1. Комплексные числа и действия над ними. Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы записи комплексного числа

- •3.1.1. Алгебраическая форма комплексного числа, основные определения

- •3.1.2. Тригонометрическая форма комплексного числа

- •3.1.3. Показательная форма записи комплексного числа

- •3.1.4. Действия над комплексными числами (сложение и вычитание)

- •3.1.5. Умножение комплексных чисел

- •3.1.6. Деление комплексных чисел

- •3.1.7. Возведение в степень

- •3.1.8. Извлечение корня

- •Лекция 3.2. Первобразная и неопределенный интеграл. Геометрический смысл, свойства. Таблица простейших интегралов. Интегрирование подведением под знак дифференциала

- •3.2.1.Определение, геометрическая иллюстрация

- •3.2.2. Простейшие правила интегрирования

- •3.2.3. Таблица интегралов

- •3.2.4. Интегрирование подведение под знак дифференциала

- •Лекция 3.3. Итегрирование заменой переменных. Интегрирование по частям. Многочлены и их свойства. Разложение на линейные квадратные множители

- •3.3.1. Замена переменной (метод подстановки)

- •3.3.2. Интегрирование по частям

- •3.3.3. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен

- •Лекция 3.4. Рациональные функции, их разложение на простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций и простейших дробей. Интегрирование некоторых иррациональностей

- •3.4.1. Интегрирование рациональных функций

- •3.4.2. Интегрирование простейших иррациональных функций

- •Лекция 3.5. Интегрирование тригонометрических функций

- •3.5.1. Универсальная подстановка

- •3.5.2. Тригонометрические подстановки

- •3.5.3. Теорема Коши. Заключительные замечания

- •3.5.4. О технике интегрирования

- •Лекция 3.6. Задачи, приводящие к определенному интегралу. Общие идеи интегрального исчисления. Различные типы Определенных интегралов. Теорема существования, свойства

- •3.6.1. Задачи, приводящие к понятию общего интеграла

- •3.6.2. Интергальная сумма, определенный интеграл

- •3.6.3. Теорема о существовании определенного интеграла

- •3.6.4. Геометрический смысл определенных интегралов

- •3.6.5. Свойства определенных интегралов

- •Лекция 3.7. Линейный интеграл, способы вычисления. Формула ньютона–лейбница. Интегрирование по частям и замена переменных. Несобственные интегралы первого и второго рода. Признаки сходимости

- •3.7.1. Производная от линейного интеграла по переменному верхнему пределу

- •3.7.2. Формула Ньютона-Лейбница

- •3.7.3. Интегрирование по частям в линейном интеграле

- •3.7.4. Замена переменной интегрирования в линейном интеграле

- •3.7.5. Несобственные линейные интегралы

- •3.7.5.1. Линейные интегралы с бесконечными пределами (несобственные интегралы первого рода)

- •3.7.5.2 Линейные интегралы от разрывных функций (несобственные интегралы второго рода)

- •3.7.5.3. Признаки сходимости несобственных интегралов

- •Лекция 3.8. Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы прямоугольников, трапеций, симпсона. Формулы численного интегрирования. Оценка погрешности

- •3.8.1. Формула прямоугольников

- •3.8.2. Формула трапеций

- •3.8.3. Формула парабол (формула Симпсона)

- •Лекция 3.9. Вычисление криволинейного, двойного и тройного интегралов путем сведения к линейному

- •3.9.1 Уравнения линий в полярной системе координат

- •3.9.2 Вычисление криволинейного интеграла

- •3.9.3. Объем тел с известным поперечным сечением

- •3.9.4. Вычисление двойного интеграла путем сведения к линейному

- •3.9.5. Сведение тройного интеграла к трехкратному интегрированию

- •Лекция 3.10. Замена переменных в кратных интегралах. Двойной интеграл в полярных координатах. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах

- •3.10.1. Общий случай замены переменных в двойном интеграле

- •3.10.2. Двойной интеграл в полярных координатах

- •3.10.3. Общий случай замены переменных в тройном интеграле

- •3.10.4. Тройной интеграл в цилиндрических координатах

- •3.10.5. Тройной интеграл в сферической системе координат

- •Лекция 3.11. Приложения определенных интегралов в геометрии: вычисление длин дуг, площадей, объемов. Применение определенных интегралов

- •3.11.1. Вычисление площадей плоских фигур

- •3.11.2. Вычисление длин линий

- •3.11.3.Вычисление объемов тел

- •3.11.4 Статические моменты и центры тяжести

- •3.11.5. Момент инерции

- •3.11.6. Общая схема применение линейного интеграла к физическим задачам.

- •3.11.7. Давление жидкости на стенку сосуда

- •3.11.8. Работа необходимая для выкачивания воды из сосуда

- •3.11.9. Сила взаимодействия двух точечных масс

- •3.11.10. Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

- •3.11.11. Газовые законы

- •3.11.12. Электростатика

- •3.11.13. Закон Архимеда

3.6.5. Свойства определенных интегралов

Так как свойства определенных интегралов всех типов одинаковы, то мы сформулируем и докажем их в общем случае для определенного интеграла в виде

где (Ω)– фигура или область интегрирования;

f(P) – функция, заданная на точках этой фигуры;

dΩ – мера элемента фигуры, который в пределе стягивается к точке.

Свойство 1. Постоянный множитель можно выносить за знак определенного интеграла, т.е.:

![]()

Свойство 2. Аддитивность по функции.

Интеграл от сумы конечного числа функций равен сумме интегралов от слагаемых функций.

Оба свойства доказываются с помощью свойств сумм и пределов.

Свойство 3. Аддитивность по фигуре.

Если

область интегрирования (Ω) разбить на

несколько частей, например

![]() ,

то определенный интеграл будет равен

сумме интегралов по этим частям:

,

то определенный интеграл будет равен

сумме интегралов по этим частям:

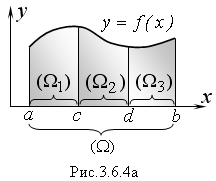

Доказательство. Докажем это свойство для линейного интеграла, исходя из его геометрического смысла.

Л инейный

интеграл

равен площади криволинейной трапеции,

ограниченной снизу отрезком [α,b],

сверху графиком подынтегральной функции,

с боков прямыми х

= α,

х

= b

(рисунок 3.6.4а).

инейный

интеграл

равен площади криволинейной трапеции,

ограниченной снизу отрезком [α,b],

сверху графиком подынтегральной функции,

с боков прямыми х

= α,

х

= b

(рисунок 3.6.4а).

Разобьем

интервал интегрирования b

– α

= Ω на три

части точками c

и d:

![]()

![]()

![]() (рисунок 3.6.4 а).

(рисунок 3.6.4 а).

Тогда площадь криволинейной трапеции, ограниченной снизу отрезком [α,b] разобьется на три части. Каждая часть этой площади также является криволинейной трапецией и поэтому равна линейному интегралу т.е.

Аналогичное доказательство можно привести для криволинейного и двойного интегралов.

Свойство

4. Если

подынтегральная функция тождественно

равна единице

![]() в области (Ω), то определенный интеграл

равен мере фигуры:

в области (Ω), то определенный интеграл

равен мере фигуры:

![]()

Доказательство. В этом случае определенный интеграл есть предел интегральной суммы, состоящей только из мер элементарных частей, на которые разбита фигура. Складывая эти меры, получим меру фигуры:

На

основании данного свойства определенные

интегралы от функции

![]() будут равны:

будут равны:

линейный

– длине интервала[α,b],

– длине интервала[α,b],

криволинейный

![]() –

длине дуги кривой L,

–

длине дуги кривой L,

двойной

![]() – площади плоской области D,

– площади плоской области D,

поверхностный

![]() –

площади куска поверхности q,

–

площади куска поверхности q,

тройной

![]() –

объему пространственной области W.

–

объему пространственной области W.

Свойство 5. Если подынтегральная функция f(P) в области интегрирования (Ω) не меняет знак, то знак определенного интеграла совпадает со знаком функции, т.е.:

если

f(P)

≥ 0, то

![]()

если

f(P)

≤ 0, то![]()

Доказательство.

Пусть подынтегральная функция f(P)

≥ 0 для

![]() Тогда в интегральной сумме

Тогда в интегральной сумме

все

слагаемые

![]() будут неотрицательны, поэтому

будут неотрицательны, поэтому

![]()

Из данного свойства следует, что если во всех точках фигуры (Ω) для двух функций выполняется неравенство:

![]() то

то

![]()

иными словами, неравенства можно интегрировать.

Доказательство. Перепишем неравенство двух функций в виде:

![]() или

или

![]() откуда

следует:

откуда

следует:

![]() .

.

Свойство 6. Оценка величины определенного интеграла. Если непрерывная функция f(P) в области интегрирования (Ω) принимает наименьшее значение равное m, а наибольшее значение равное М, то величина определенного интеграла заключена в пределах:

![]()

Доказательство. Поскольку m – наименьшее значение функции, а М – наибольшее, то все значения непрерывной функции заключены между числами:

![]()

Так как неравенства можно интегрировать, имеем:

![]()

Постоянные m и М вынесем за знак интегралов:

![]()

Интегралы от мер элементарных частей dΩ равны мере области интегрирования. С учетом этого окончательно получим:

Н а

основании данного свойства, можно

приближено оценить величину определенного

интеграла любого типа, если известны

наибольшее и наименьшее значения

подынтегральной функции, а также размеры

области интегрирования.

а

основании данного свойства, можно

приближено оценить величину определенного

интеграла любого типа, если известны

наибольшее и наименьшее значения

подынтегральной функции, а также размеры

области интегрирования.

Для линейного интеграла это свойство выглядит так:

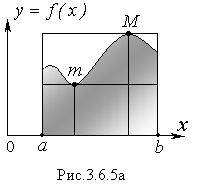

Ему можно дать геометрическую иллюстрацию. Для этого на интервале [α,b] построим два прямоугольника с высотами, равными m и М, и криволинейную трапецию, ограниченную сверху графиком подынтегральной функции f(x) (рисунок 3.6.5а).

Площадь криволинейной трапеции (заштрихованная часть), равная интегралу

заключена между площадями двух прямоугольников с одним основанием длиной b – α, и разными высотами, равными числам m и М.

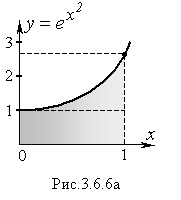

Пример

1. Найти

числа, между которыми заключено значение

линейного интеграла

Решение.

Наименьшее значение функции

![]() на

отрезке [0,1] равно – 1, наибольшее – е1

= 2,7 (Рисунок 3.6.6а). Следовательно:

на

отрезке [0,1] равно – 1, наибольшее – е1

= 2,7 (Рисунок 3.6.6а). Следовательно:

Свойство 7. Среднее значение функции.

За среднее значение функции, заданной на фигуре (или в области) (Ω), принимают величину интеграла от функции по фигуре, деленную на меру фигуры т.е.

Доказательство.

Если дано n

чисел

![]() то их средним арифметическим называют

число:

то их средним арифметическим называют

число:

![]()

Возникает

вопрос, что считать средним значением

функции f(P),

заданной на фигуре (Ω), которая, вообще

говоря, принимает бесконечное число

значений? Чтобы найти

![]() ,

поступим следующим образом. Разобьем

область(Ω)на n

частей с равными мерами:

,

поступим следующим образом. Разобьем

область(Ω)на n

частей с равными мерами:

![]()

Внутри

каждой элементарной части (![]() )

возьмем произвольную точку и вычислим

в ней значение функции

)

возьмем произвольную точку и вычислим

в ней значение функции

.

Среднее арифметическое этих значений будет равно:

![]()

Поделим и умножим полученное выражение для среднего арифметического на размеры области (Ω) и перепишем его в виде:

![]()

За

приближенное

значение среднего

функции в

области (Ω) можно взять среднее

арифметическое ее найденных значений.

Заменяя

![]() на ∆Ω в последнем равенстве, получим:

на ∆Ω в последнем равенстве, получим:

Очевидно,

что чем больше взято значений функции,

тем точнее будет ее среднее значение в

области (Ω). Увеличивая число разбиений,

т.е. переходя к пределу при

![]() ,

получим:

,

получим:

Таким образом, найденное среднее функции равно определенному интегралу по области (Ω), деленному на меру области.

Осталось

выяснить еще один вопрос, связанный с

![]() Принимает

ли функция f(P)

в какой либо точке фигуры (Ω) значение,

равное ее среднему?

Принимает

ли функция f(P)

в какой либо точке фигуры (Ω) значение,

равное ее среднему?

т.е.

![]() где

где

![]()

В тех случаях, когда f(P) непрерывна в замкнутой области (Ω), ответ положителен.

Свойство 8. Теорема о среднем.

Если функция f(P) непрерывна в замкнутой области (Ω), то найдется точка , в которой функция принимает значение, равное среднему:

где

где

Доказательство. Так как функция f(P) непрерывна в замкнутой области (Ω), то хотя бы в одной точке фигуры (Ω) она принимает наибольшее значение, равное числу М, и хотя бы в одной точке – наименьшее значение, равное числу m. Тогда величина определенного интеграла от этой функции по фигуре (Ω), согласно его свойствам, будет заключена между числами:

![]()

Поделим все части полученного неравенства на размеры фигуры (Ω):

Таким

образом

заключено

между значениями функции в двух точках

![]() и

и

![]() Но непрерывная функция между двумя

своими значениями принимает все

промежуточные, в том числе и

.

Поэтому, обязательно найдется точка

,

в которой выполняется равенство

Но непрерывная функция между двумя

своими значениями принимает все

промежуточные, в том числе и

.

Поэтому, обязательно найдется точка

,

в которой выполняется равенство

Теорему о среднем можно переписать в виде:

![]()

Это означает, что величина определенного интеграла от непрерывной функции f(P) по области (Ω) равна ее среднему значению, умноженному на размеры фигуры.

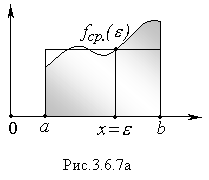

Д ля

линейного интеграла теорема о среднем

в последней форме записи выглядит так:

ля

линейного интеграла теорема о среднем

в последней форме записи выглядит так:

где

где

![]()

Геометрически

это означает, что площадь криволинейной

трапеции, равная линейному интегралу

такая же как площадь прямоугольника, у

которого основанием служит отрезок

[α,b],

а высотой – среднее значение функции

![]() (рисунок

3.6.7а), причем, функция свое среднее

значение принимает в точке

(рисунок

3.6.7а), причем, функция свое среднее

значение принимает в точке![]() .

.

В

случае разрывной функции может получится

так, что во всех точках P![]() [α,b]

значения функции не равны ее среднему

[α,b]

значения функции не равны ее среднему

![]()

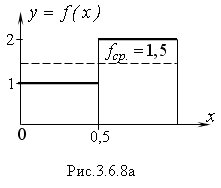

Пример 2. Функция одного переменного задана на отрезке [0,1] выражением:

График функции изображен на рисунке 3.6.8.а. Найдем среднее значение функции на интервале [0,1] по формуле

Длина

интервала b

– α

= 1. На первой его половине

![]() ,

на второй –

,

на второй –

![]() .

.

Поэтому интервал интегрирования разобьем на две части, тогда

Применяя свойства определенных интегралов, получим:

![]()

Ни

в одной точке отрезка [0,1] данная функция

не принимает значения, равного среднему:

![]() .

.

В заключении отметим, что в математической литературе замкнутый интервал [α,b] часто называют отрезком или сегментом, сохраняя термин “интервала” только для открытого (α,b).