- •Тема 11. Память (составитель – Федоркова и.Р.). Внимание!!!! Часть этого пособия взята из электронного учебника «Общий психологический практикум». Все гиперссылки открываются только в нем. Оглавление

- •Тема 11. Память (составитель – Федоркова и.Р.). Внимание!!!! Часть этого пособия взята из электронного учебника «Общий психологический практикум». Все гиперссылки открываются только в нем. 1

- •Задание 11.1 Исследование непроизвольного запоминания Вариант 1. Исследование особенностей непроизвольного запоминания, протекающего в естественных условиях (для индивидуального исследования)

- •Вариант 2. Исследование условий, влияющих на продуктивность непроизвольного запоминания (для группового исследования)

- •Задание 11.2. Исследование процесса заучивания

- •Задание 11.3. Исследование процессов воспроизведения и узнавания

- •Вариант 1. Исследование процессов воспроизведения и узнавания

- •Задание 11.4. Исследование опосредствованного запоминания

- •Задача 1. Сравнение продуктивности непосредственного и опосредствованного запоминания с помощью классических методов исследования памяти

- •Задача 2. Сравнение продуктивности непосредственного и опосредствованного запоминания методом пиктограмм

- •Задание 11.5. Исследование индивидуальных особенностей памяти

- •Задача 1. Исследование преобладающего типа запоминания

- •Обработка результатов:

- •Задача 2 . Исследование индивидуальных особенностей запоминания разного по содержанию материала (методика Лезера) (для индивидуального и группового исследования)

- •Опыт 1. Запоминание не связанного по смыслу словесного материала

- •Опыт 2. Запоминание цифрового материала

- •Опыт 3. Запоминание образов (лиц с именами и фамилиями)

- •Опыт 4. Запоминание логически связанного материала

Задача 1. Сравнение продуктивности непосредственного и опосредствованного запоминания с помощью классических методов исследования памяти

Процедура исследования

Процедура выполнения задачи 1 включает 2 опыта. Опыты могут проводиться как индивидуально, так и в группе. Все пояснения к выполнению задачи даются для индивидуальных опытов.

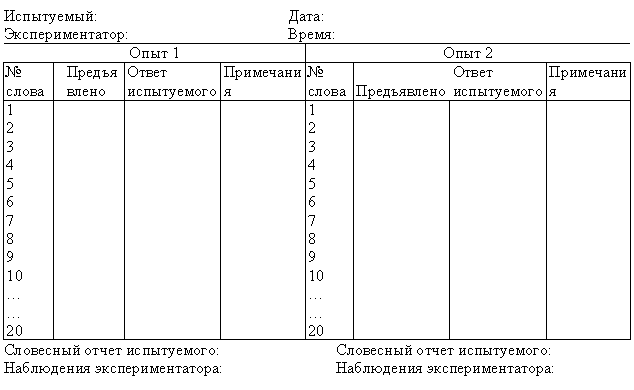

Цель 1-го опыта – определить объем непосредственного запоминания; цель 2-го опыта – определить объем опосредствованного запоминания. Экспериментальный материал в обоих опытах предъявляется испытуемому слуховым способом. Материал заготовляется заранее и фиксируется в протоколе (см. Приложение II¤).

В 1-м опыте используется классический метод удержанных членов ряда. Экспериментальным материалом служит ряд из 20 не связанных между собой простых слов, состоящих из 4–6 букв (см. Приложение I¤).

Во 2-м опыте предъявляются пары слов, связанные между собой по смыслу (материал для опытов дан в Приложении I).

Задача испытуемого – запомнить предъявленные слова. Экспериментатор быстро и четко, не выделяя отдельных слов, читает испытуемому все 20 слов с паузой между словами в 2 сек. После окончания чтения слов (через 5 сек) испытуемому предлагается воспроизвести вслух слова в любом порядке. Экспериментатор в протоколе отмечает знаком плюс (+) те слова, которые правильно называет испытуемый. Ошибочно воспроизведенные слова фиксируются в примечании. После окончания опыта испытуемый дает словесный отчет о том, каким способом он старался запомнить слова. Отчет испытуемого, а также наблюдения экспериментатора за поведением испытуемого в ходе опыта записываются в протоколе.

Инструкция испытуемому к 1-му опыту. «Слушайте меня внимательно. Я назову Вам ряд слов, постарайтесь их запомнить. Когда я кончу читать слова и скажу «Говорите», называйте те слова, которые Вы запомнили в том порядке, как они Вам вспоминаются. Внимание! Начинаем!»

Инструкция испытуемому ко 2-му опыту. «Слушайте меня внимательно. Я назову Вам пары слов, постарайтесь запомнить второе слово из каждой пары. Когда я закончу читать пары слов, я попрошу Вас в ответ на названное мной первое слово из пары отвечать вторым, связанным с ним словом. Внимание! Начинаем!»

Обработка и анализ результатов

По каждому опыту подсчитать количество правильно воспроизведенных слов и количество ошибочных воспроизведений.

Составить сводную таблицу результатов и произвести сравнительный анализ результатов, полученных в обоих опытах.

Сделать вывод о том, при каком типе запоминания (непосредственном или опосредованном) коэффициент продуктивности памяти выше.

Задача 2. Сравнение продуктивности непосредственного и опосредствованного запоминания методом пиктограмм

Процедура исследования

Последовательно проводятся 2 опыта. До начала опытов испытуемые заготавливают протоколы по прилагаемой форме (см. Приложение III¤, Приложение IV¤). Экспериментальный материал представлен в Приложении V¤.

В 1-м опыте экспериментатор читает испытуемым 20 отвлеченных понятий, которые они после 5-минутной паузы должны воспроизвести письменно в протоколе, сохраняя по возможности порядок предъявления. Затем испытуемые письменно дают в протоколе отчет о том, как шел процесс запоминания и вспоминания.

Инструкция испытуемым к 1-му опыту. «Я прочту Вам 20 отвлеченных понятий. Слушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить как можно больше слов. Когда я скажу «Пишите», напишите в протокол те понятия, которые я читал, сохраняя по возможности порядок предъявления. Все ли Вам понятно? Нет ли вопросов? Если нет, внимание! Начинаем!»

Во 2-м опыте, который проводится через 10-30 мин после первого, экспериментатор читает 20 других отвлеченных понятий. В ответ на каждое слово испытуемые должны сделать в протоколе какую-либо зарисовку, не употребляя букв и цифр. После 5-минутной паузы испытуемые по этим зарисовкам воспроизводят прочитанные понятия, а затем пишут отчет о том, как они связывали понятия с рисунками (материал к опытам задачи 2 дан в Приложении V).

Читать слова надо четко, громко, делая между словами паузу в опыте 1 – 3–5 сек, в опыте 2 – 10–12 сек, чтобы испытуемые могли сделать зарисовки (в случае необходимости время можно увеличить). Как правило, при использовании метода пиктограмм с целью изучения памяти и мышления в индивидуальном исследовании, время на выполнение зарисовок не ограничивается.

Инструкция испытуемым ко 2-му опыту. «У вас в протоколе приготовлено 20 пронумерованных клеток. Снова буду читать Вам 20 отвлеченных понятий. После каждого слова Вы должны в соответствующей клетке сделать рисунок, чтобы лучше запомнить слово. Качество рисунка не имеет значения. Писать слова, буквы, цифры в клетках не разрешается. Когда я прочту все 20 слов, переверните лист протокола, чтобы не видеть, что Вы рисовали. А когда я скажу «Пишите», переверните протокол на лицевую сторону и в каждой клетке напишите то понятие, которое соответствует рисунку. Все ли вам понятно? Нет ли вопросов? Если нет, внимание! Начинаем опыт!»

В индивидуальном исследовании экспериментатор фиксирует спонтанные замечания и разъяснения испытуемого.

Обработка и анализ результатов

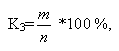

По каждому опыту подсчитать количество правильно воспроизведенных понятий и вычислить коэффициент запоминания по формуле

Где К3 – коэффициент запоминания, т – количество правильно воспроизведенных понятий, п – объем материала (в данных опытах n = 20).

Вычислить коэффициент увеличения эффективности запоминания при переходе к использованию специальных мнемических средств

K = Vo-Vн/ Vн * 100 %, где

Vo – число удержанных членов ряда при опосредованном запоминании,

Vн – число удержанных членов ряда при непосредственном запоминании.

Сопоставив результаты обоих опытов по количественным показателям и по словесным отчетам, показать различия в продуктивности памяти при непосредственном и опосредствованном запоминании материала.

По сводным данным сделать общие выводы и показать индивидуальные различия между испытуемыми (для группового исследования).

Проанализировав содержание зарисовок и материалы словесного отчета испытуемого (внести результаты в таблицу – Приложение VI), сделать вывод о том, какие рисунки способствовали продуктивному запоминанию слов, а какие привели к ошибочному воспроизведению понятий.

Дополнительные критерии оценки успешности выполнения задания с помощью методики пиктограмм

Адекватность – в норме испытуемые рисуют разнообразные образы, имеющие содержательные связи с запоминаемым словом. Например, на словосочетание «веселый праздник» изображают шар, флаг, другие атрибуты праздника или напрямую изображают праздничную ситуацию («люди присутствуют на салюте» и т.д.).

Пример неадекватно подобранного образа. Больной на слово «сомнение» рисует реку и объясняет это так: «есть романс Глинки - «Сомнение», а Глинка – это Неглинка, а Неглинка – это река».

В ходе опроса необходимо выяснить: почему испытуемый выбрал тот или иной образ. На первый взгляд неадекватная картинка на самом деле может отражать индивидуально-значимый образ. Например, на слово «авантюризм» испытуемая нарисовала пораненную руку и объяснила это так: «Когда у меня болела рука, я была на приеме у врача в поликлинике, одна бабушка из очереди назвала меня авантюристкой». В связи с этим слово «авантюризм» ассоциируется у данного испытуемого с пережитой ситуацией.

Оценка индивидуально-значимых образов противоречива. Некоторые исследователи считают, что отсутствие в протоколе исследования индивидуально-значимых образов свидетельствует об эмоциональной отгороженности испытуемого. Другие считают, что наличие таких образов свидетельствует о проявлении личностного эгоцентризма. Опыт работы с данной методикой позволил констатировать, что отсутствие индивидуально-значимых образов не является отражением эмоциональной отгороженности испытуемого, а наличие одного-двух подобных образов не является показателем эгоцентризма. В том случае, если индивидуально-значимых образов больше двух, речь может идти об определенной степени эгоцентризма мышления. Стоит, однако, заметить, что для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста проявление эгоцентризма мышления является нормой, для взрослого человека наличие подобного показателя свидетельствует о незрелости мышления (в отдельных случаях речь может идти об эгоцентризме как личностной характеристике).

Фактор абстрактности. Существуют следующие типы зарисовок, ранжированные по степени возрастания признака абстрактности: конкретные образы, атрибутивные и графические (геометрические).

Конкретные образы (К) – (противоположные абстрактным образам) прямое изображение ситуации, связанной с понятием, где, как правило, изображается фигура человека или животного. Например, на слово «отношения» рисуют маму и ребенка (родительско-детские отношения) или на слово «признание» изображают мужчину, стоящего на коленях перед женщиной (признание в любви) и т.д.

Атрибутивные образы (А) – нет попытки прямо изобразить ситуацию; испытуемый находит обобщенный образ, связанный с понятием. Например, на слово «эрудиция» рисует книгу, на слово «восприятие» – глаз, на слово «возможность» - кошелек и т.д.

Геометрические (графические) (Г) – высшая степень абстрактности предполагает изображение геометрических фигур, стрелок, всевозможных знаков. Например, на слово «развитие» нарисована спиралеобразная стрелка, на слово «констатация» - восклицательный знак. В норме такие образы чаще встречаются у людей с доминированием 2-й сигнальной системы. Но только в случае, если данный образ адекватен и связан с понятием. Как правило, в такой ситуации понятие безошибочно воспроизводится.

Патопсихологи (Рубинштейн С.Я.) отмечают, что у больных часто встречаются выхолощенные образы, когда на разные понятия испытуемый продуцирует идентичные зарисовки в виде набора точек, линий, геометрических фигур; при опросе испытуемые не могут объяснить, почему именно этот образ использован и, кроме того, понятие в таком случае редко воспроизводится (ссылка на статью Рубиншейн С.Я.).

Преобладание тех или иных видов зарисовок может свидетельствовать об индивидуальных особенностях мышления и личности испытуемого.

Так, преобладание конкретных образов свидетельствует о доминировании образного мышления, а преобладание атрибутивных и геометрических над конкретными – о доминировании абстрактного мышления.

По характеру типологии зарисовок можно определить личностную типологию. Так, преобладание атрибутивных и геометрических образов свидетельствует о наличии типа личности «мыслитель» (Приложение VIII); сюжетных, метафорических, конкретных изображений – «художник» (Приложение VII); а отсутствие доминирования какой-либо категории образов (как правило, половина конкретных, половина абстрактных) – «реалист» (Приложение IX)

Метафорические образы (М) – изображается абстрактная ассоциация через конкретный пример. Как правило, речь идет об использовании пословиц, поговорок, изображений литературных и исторических персонажей. Например, с целью запоминания понятия «любовь» были изображены перечеркнутые часы («счастливые часов не наблюдают»).

Наличие метафорических образов указывает на креативность личности.

Фактор стандартность – оригинальность.

Показатели стандартности-оригинальности анализируются, как правило, для определенной выборки. Стандартные образы – встречаются очень часто; оригинальные – встречаются реже, но не являются уникальными; уникальные – единичные.

Использование стандартных образов в пиктограммах свидетельствует об адекватности мышления.

Стандартные образы для данного набора слов:

Эрудиция: К – изображение головы «умного человека», с указанием стрелочкой на мозг; А – мозг, книга

Восприятие: К – нарисован человек, воспринимающий какой-либо объект (как правило, с помощью глаз); А – органы чувств (глаза, ухо, рука, нос)

Базис – фундамент (К – фундамент дома)

Абстракция – А – картина «Черный квадрат», набор всевозможных геометрических образов

Возможность – как правило, изображаются материальные вещи, как показатель благосостояния: машина, дом, кошелек с деньгами. В качестве оригинальных встречаются: возможность иметь физическую силу и др. Это слово вызывает больше оригинальных образов, отражая личные ценности человека.

Этика – как правило, используют понятие «этикет», поэтому часто данное слово воспроизводится с ошибками.

Констатация – Г – восклицательный знак (констатация факта); К – констатация смерти

Авантюризм – К – человек в горах, в открытом море в лодке; А – рулетка

Равнодушие – К – соответствующее выражение лица человека (может быть в ситуации с другим человеком); Г – параллельные линии

Раздумие – К – лицо думающего человека; А – атрибуты процесса размышления (мозг, газета и др.)

Признание – признание в любви (К – мужчина признается в любви женщине; А – сердце); признание в суде, признание в спорте (две последние категории встречаются реже, чем первая, но все же достаточно часто)

Ощущение – чаще всего изображается тактильное ощущение (прикоснуться к чему-либо колючему, горячему и т.д.)

Отражение – практически во всех протоколах это – отражение в зеркале (К – отражение человека в зеркале; А – отражение какого-либо предмета в зеркале; Г – достаточно часто встречается у «мыслителей» - схема процесса отражения из учебников физики)

Разрушение – обломки здания

Невежество – используются разнообразные категории

Отношение – два человека рядом (чаще держатся за руки)

Ликование – К – радостный человек или группа людей с поднятыми вверх руками (танцующие, смеющиеся); А – атрибуты праздника (салют)

Склонность – часто рисуют по созвучию (наклонившийся предмет, склон горы).

Аналогия – два одинаковых предмета

Суждение – К – человек говорящий; А – нечто написано на листке.

Итак, показатели работы с методикой пиктограмм у психически здоровых людей следующие:

способность выбрать адекватные и обобщенные образы на подавляющее большинство слов набора

доверие к инструкции, осмысление ее и подчинение требованиям - отсутствует маскировка цифр и букв (в отдельных случаях в норме встречается гармоничное употребление букв). Нет отказов, реплики лаконичны.

высокая продуктивность запоминания (если слово воспроизведено ошибочно, то используется синоним)

преобладание конкретных и атрибутивных образов

отсутствие геометрических образов не является признаком конкретности мышления

два индивидуально-значимых образа не являются признаком эгоцентризма

отсутствие метафорических образов не свидетельствует об отсутствии способности к творчеству (креативности)

наличие стандартных образов

Необходимо проанализировать индивидуальные особенности работы испытуемого и сделать по итогам анализа заключение (см. Приложение X)

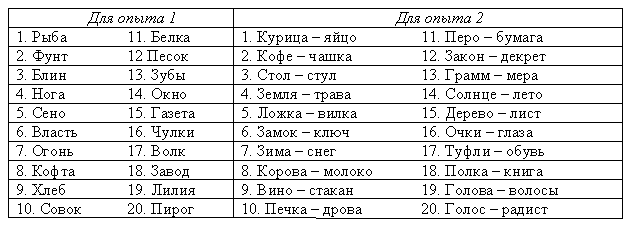

Приложение I

Примеры экспериментального материала для задачи 1

Приложение II

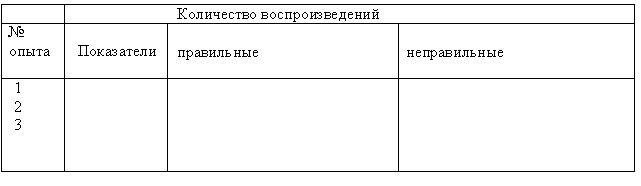

Образец протокола к задаче I

Сводные данные испытуемого

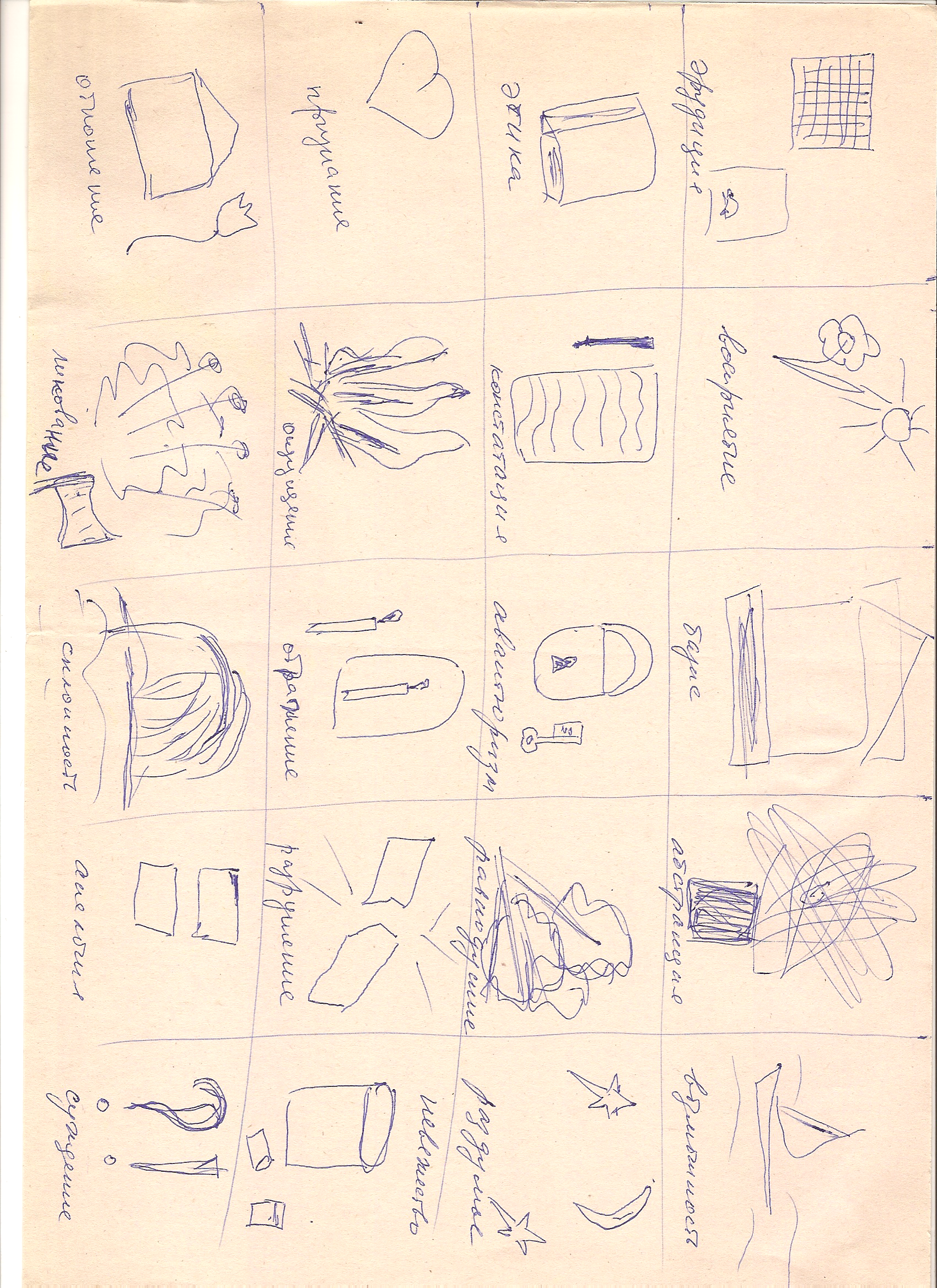

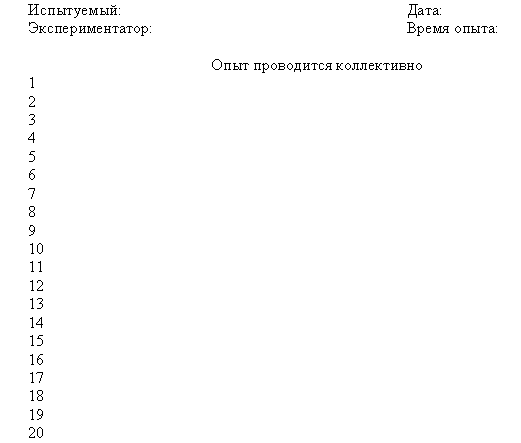

Протокол к опыту 1 задачи 2

Приложение III

Словесный отчет испытуемого:

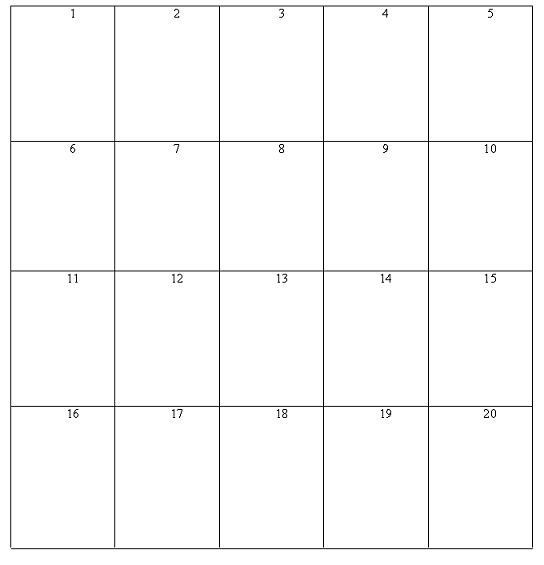

Приложение IV

Протокол к опыту 2 задачи 2

Бланк протокола необходимо увеличить (формата А-4 – стандартный печатный лист)

Словесный отчет испытуемого:

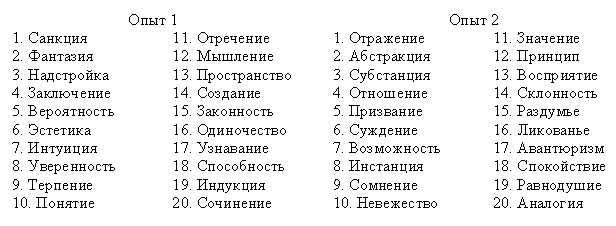

Приложение V

Экспериментальный материал для задачи 2

Приложение VI

№ |

Предъявленное понятие |

Рисунок, объяснение |

Воспроизведенное понятие |

Тип образа |

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

7

|

|

|

|

|

8

|

|

|

|

|

9

|

|

|

|

|

10

|

|

|

|

|

11

|

|

|

|

|

12

|

|

|

|

|

13

|

|

|

|

|

14

|

|

|

|

|

15

|

|

|

|

|

16

|

|

|

|

|

17

|

|

|

|

|

18

|

|

|

|

|

19

|

|

|

|

|

20

|

|

|

|

|

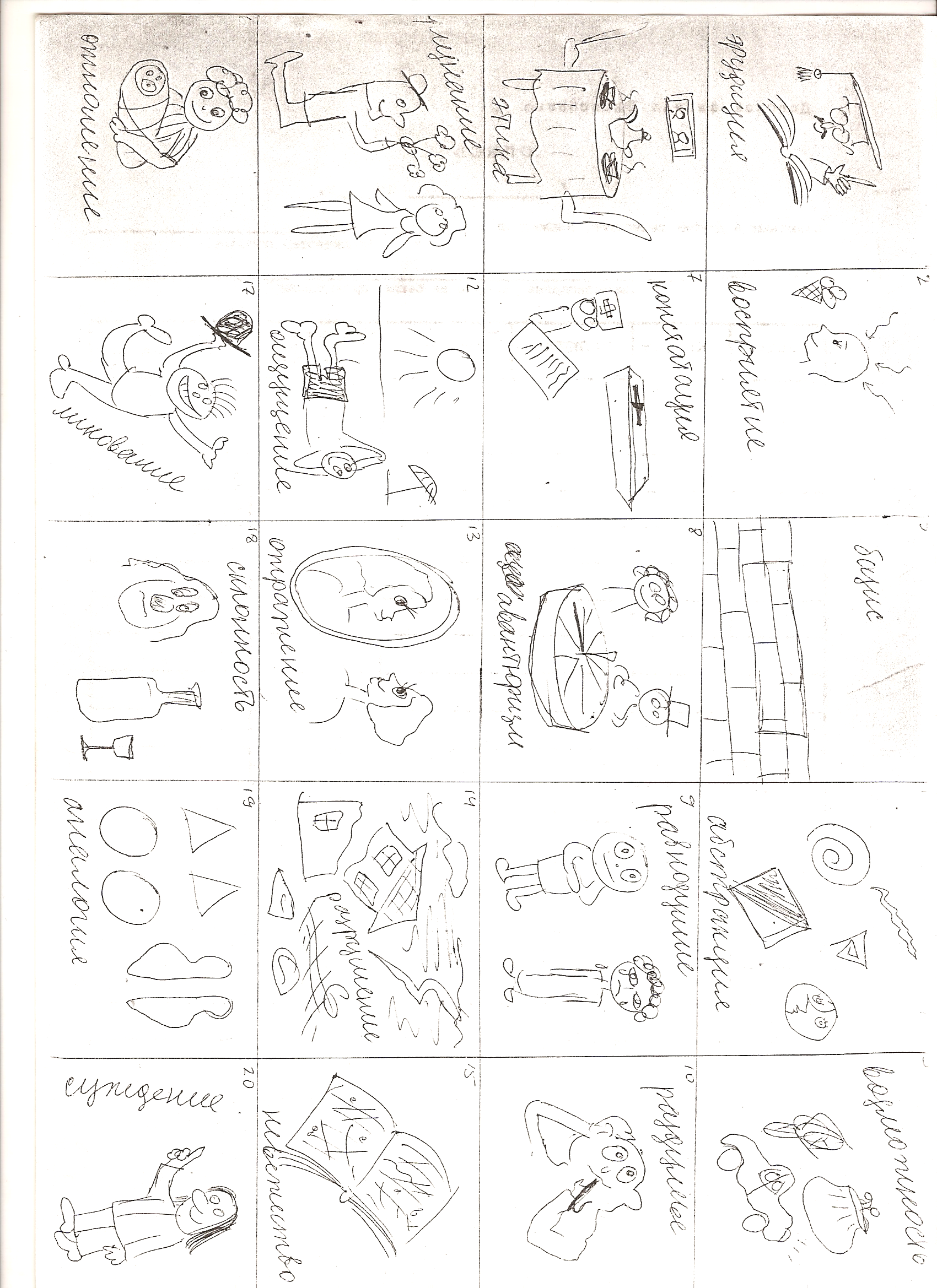

Приложение VII

Пример протокола исследования испытуемого с преобладающим образным мышлением и доминированием типа «Художник»

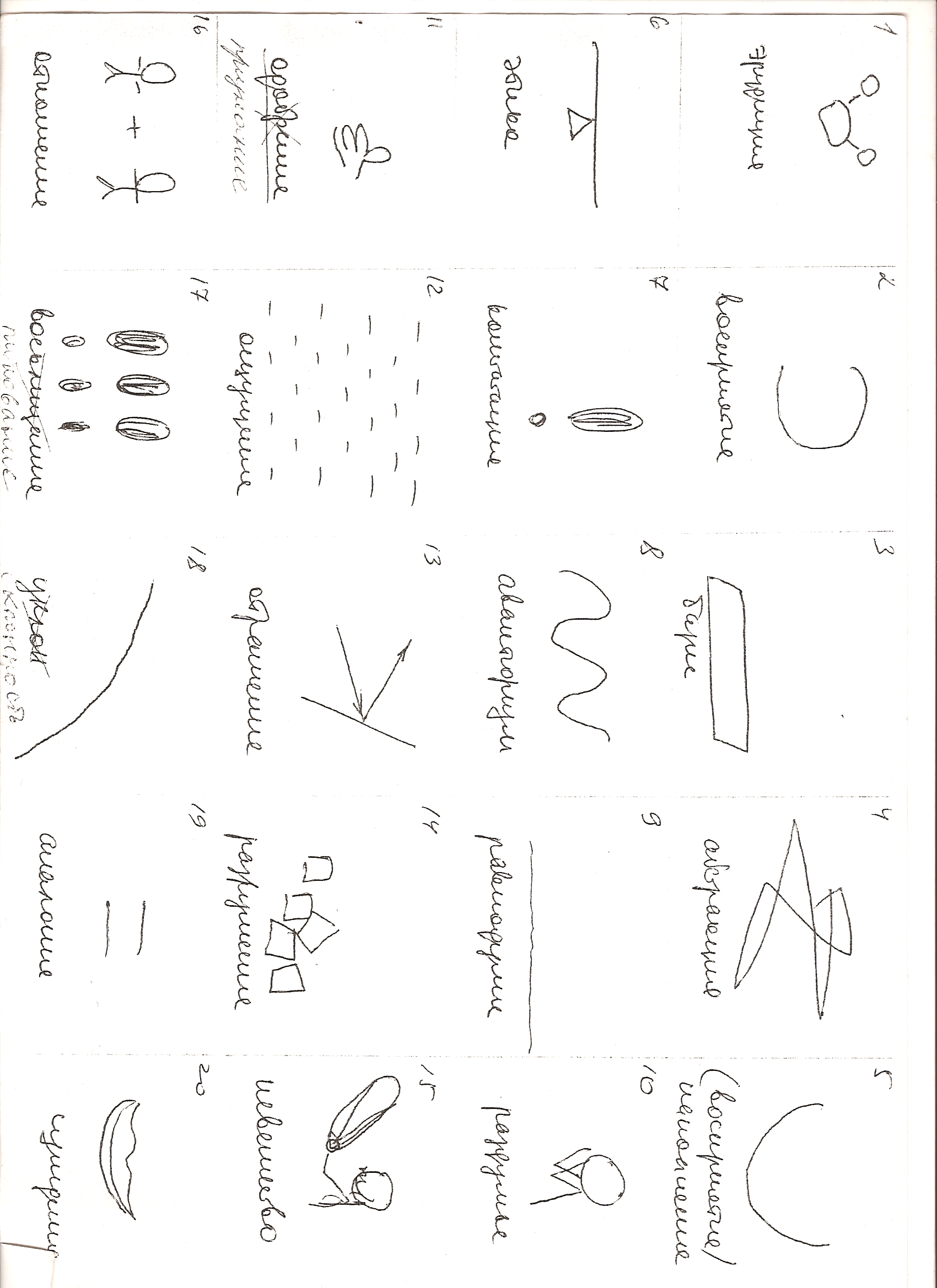

Приложение VIII

Пример протокола исследования испытуемого с преобладающим абстрактным мышлением и доминированием типа «Мыслитель»

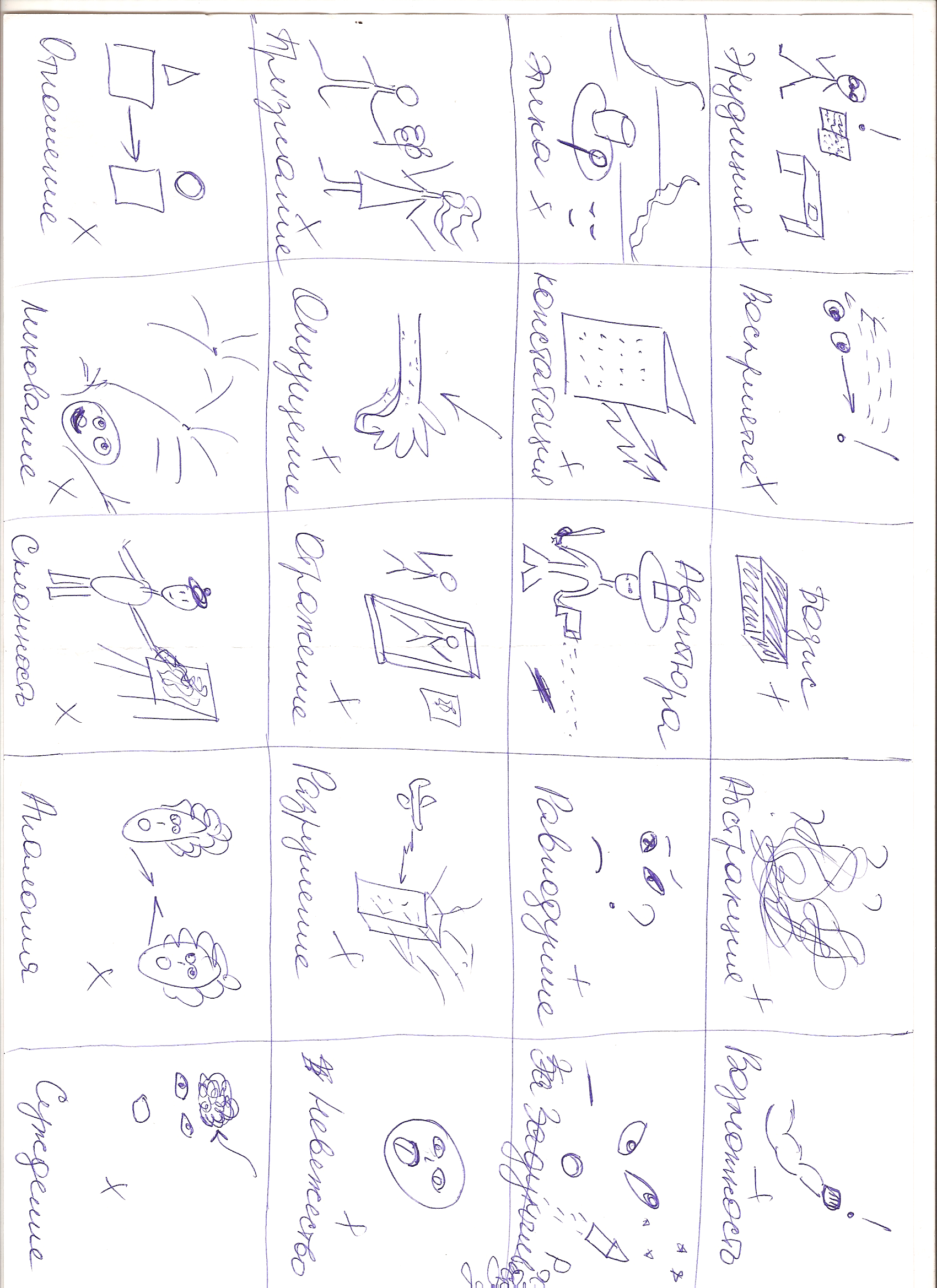

Приложение IX

Пример протокола, в котором не выявлено доминирования конкретных образов над абстрактными – тип личности «Реалист»

Приложение X

Пример протокола исследования испытуемого с его анализом, заключением и приложением бланка

№ |

Предъявленное понятие |

Рисунок, объяснение |

Воспроизведенное понятие |

Тип образа |

1 |

эрудиция |

Игра «эрудит», у меня есть такая игра |

эрудиция |

А (инд.знач) |

2 |

восприятие |

Солнце и цветок, росток воспринимает солнечный свет |

восприятие |

А |

3 |

базис |

Фундамент дома |

базис |

А |

4. |

абстракция |

Черный квадрат |

абстракция |

А |

5. |

возможность |

Парусник в море, возможность хорошо отдохнуть |

возможность |

А |

6. |

этика |

Книга, недавно читала книгу про этикет |

этика |

А (инд.знач.) |

7. |

констатация |

Лист бумаги с написанными строчками, рядом ручка – констатация факта |

констатация |

А |

8. |

авантюризм |

Замок и ключ, ассоциация с фильмом «если наступит завтра» |

авантюризм |

А (инд. Знач.) |

9. |

равнодушие |

Падающие деревья – человечество равнодушно губит деревья |

равнодушие |

А |

10. |

раздумие |

Ночное звездное небо, очень располагает к раздумию |

раздумие |

А (инд.знач) |

11. |

признание |

Сердце – признание в любви |

признание |

А |

12. |

ощущение |

Костер – ощущение тепла и света |

ощущение |

А |

13. |

отражение |

Свеча отражается в зеркале |

отражение |

А |

14. |

разрушение |

Разломанная доска |

разрушение |

А |

15. |

невежество |

Мусор рядом с урной |

невежество |

А |

16. |

отношение |

Письмо, цветок - всегда помнит и дарит цветы |

отношение |

А |

17. |

ликование |

Салют, флажок – ощущение праздника |

ликование |

А |

18. |

склонность |

Склоненное над рекой дерево |

склонность |

К |

19. |

аналогия |

Два аналогичных предмета |

аналогия |

А |

20. |

суждение |

Вопросительный и восклицательный знаки – суждения могут быть разные: спорные, однозначные |

суждение |

А |

Заключение:

1. Использование пиктограмм позволило расширить объем памяти испытуемого (коэффициент увеличения эффективности запоминания при переходе к использованию специальных мнемических средств составил 100%).

2. Коэффициент продуктивности при непосредственном запоминании отвлеченных понятий – 10 слов (50%). В самоотчете испытуемый заявил, что не использовал специальных мнемических средств для запоминания экспериментального материала.

3. Коэффициент продуктивности опосредованного запоминания – 20 слов (100%). Все слова воспроизведены точно без использования синонимов.

4. Достаточно высокий показатель запоминания отвлеченных понятий в первом опыте и полное и точное воспроизведение всех экспериментальных слов во втором опыте свидетельствует об общем высоком уровне продуктивности памяти испытуемого.

5. Испытуемый проявил доверие к инструкции, осмыслил задание и полностью выполнил все требования экспериментатора (в рисунках отсутствуют буквы и цифры).

6. Подобрал адекватные образы ко всему набору слов.

7. По типу зарисовок значительно преобладают атрибутивные образы (19 из 20). Что свидетельствует о доминировании абстрактного мышления и типа личности – «мыслитель». В пиктограммах отсутствуют конкретные образы – люди, даже их схематичное изображение.

8. Индивидуально значимых образов три - на понятия «эрудиция», «этика», «раздумье», «авантюризм», свидетельствуют о некоторой эгоцентричности испытуемого.

9. К понятию «склонность» подобран образ не столько по смыслу, сколько по схожести звучания слова (склониться, наклониться). (Прим. Федорковой И.Р. – это стандартная ситуация в связи с данным словом).

10. Наличие стандартных образов на понятия: «базис», «абстракция», «признание», «отражение», «ликование», «аналогия» указывает на адекватность мышления испытуемого.

11. В протоколе имеются оригинальные образы на понятия: «восприятие», «равнодушие», «невежество», что свидетельствует о креативности мышления испытуемого.

Заключение: для испытуемого характерен: высокий уровень продуктивности памяти, преобладание абстрактного мышления, наличие типа «Мыслитель», адекватность и креативность мышления, а также некоторая эгоцентричность личности при общем продуктивном мышлении.

(Данный образец не является эталоном, а лишь иллюстрирует структуру проведения анализа, проведенного данным экспериментатором. Экспериментатор может выбрать собственную форму анализа результатов, проявив при этом самостоятельность мышления)